治淮與中共的地方政權建設,1950—1952

楊龍+強佳杉+李湘寧

長期以來,中國都是作為農業文明之國而存在,因而治水在中國政治中占據重要位置。1949年之后,水利建設更被列為新中國政府的重要議程,直接反映出中共國家政權建設的歷程。本文作者藉由比較建國之初皖北和蘇北在淮河治理中的不同選擇,剖析了人事關系、財政支持和技術專家在其中扮演的重要角色,揭示出省級政治之于國家政權建設的作用,進而回應了一個流行議題——在建國之初的政治格局下,地方領導人的自主性在多大程度上能影響政策的落實和效果?

治水在中國政治中占據重要的位置,因水利工程對農業生產的影響極大,而農業長期以來是中國經濟的根基所在。明清以降的國家都把大型水利工程視為施仁政的重要部分,甚至可以說是政府供給的最重要公共品之一,20世紀50年代的中國亦不例外。1949年12月,華北局在給毛澤東的月度報告中,專門提及擬在來年“大力治河,興修水利,防澇防旱,以工代賑。華北明年擬增水田五百萬畝,水車八萬架。”[1]究其原因,在當年夏季,華北遭遇較為嚴重的干旱,華北局曾要求“全黨動員起來,將抗旱生產節約備荒作為壓倒一切的中心任務,干部帶頭親自動手,克服困難”。[2]由此可見,在建國前后,中共地方領導人已經把治水視為日常行政不可或缺的部分。

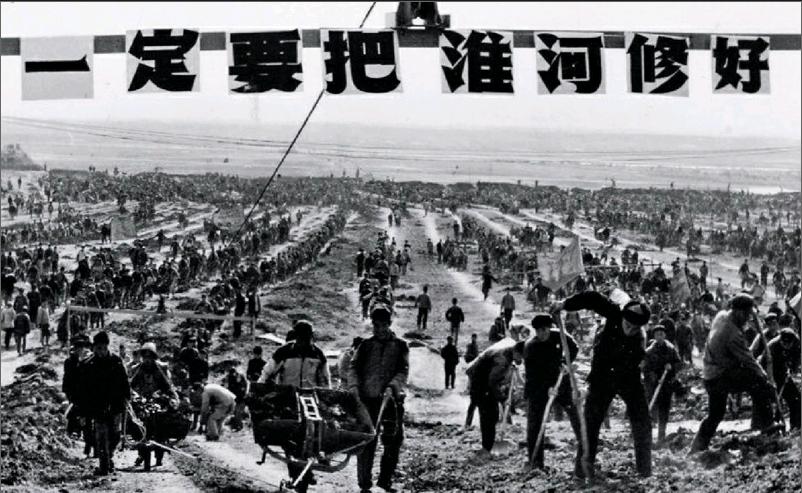

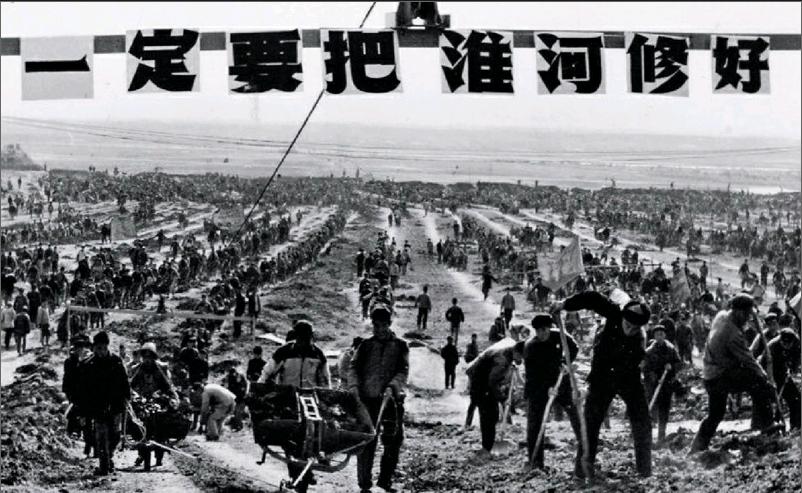

眾所周知的是,治理淮河是新中國著力推進的第一個大型水利工程,并且深受中共領導人的重視,1951年5月,毛澤東專門題字“一定要把淮河修好”。蘇北行政公署主任惠浴宇曾貼切地指出“對水利事業的態度,最能看出一個人、一個政治集團、一個領導人或領導階層的本質。興修水利,投入大,辛苦多,很難說有什么眼前利益,相反,為了人民的長遠利益,要求參與者犧牲個人或局部或集團的利益,對個人對政治集團來說是吃力不討好的事情”。[3]因而我們可以通過治淮這一工程來理解建國之初大型水利工程中的政治意涵。

更進一步而論,治淮這一史實有助于我們廓清和重新思考一個重要的理論問題,即如何自下而上地理解國家政權建設和國家的基礎性權力。1984年邁克爾·曼將國家權力劃分為專制權力和基礎性權力,后者可用于衡量國家滲透社會的能力和在多大程度上政府能夠推行自身政策。[4]在這一理論體系內,國家始終被視為一個整體,Daniel Ziblatt的研究則第一次強有力地表明,我們不僅需要自上而下地分析國家政權建設,也要自下而上地理解歷史過程之中一國不同地區和城市國家能力的差異。[5]

本文主要討論建國之初的皖北和蘇北兩個省區,比較其在治淮中的不同選擇及其結果,以此來揭示省級政治之于國家政權建設的作用。選擇皖北和蘇北兩省區有以下三個方面的考慮,一是在正式制度層面,皖北和蘇北同屬華東局領導下,二者受到上級政治的影響相當;二是在非正式的制度層面,兩個省區的領導人和中央領導層的私人聯系差異巨大,皖北區的曾希圣和毛澤東等人有著極為緊密的私人聯系,而蘇北區的惠浴宇等人在這方面的表現相對薄弱;三是兩個省區的技術精英、財政能力、治淮工程規模等的構成有較多差異。這些異同恰好有助于我們重新審視一個十分流行的議題:在建國之初的政治格局下,地方領導人的自主性在多大程度上能影響政策的落實和效果。

治淮過程中的人事與組織動員

淮河本是獨流入海,具備較好的自然條件,但自宋朝以來,黃河多次奪淮入海,造成淮河河道的嚴重破壞,泥沙積壓,河床被嚴重抬高,最終導致中下游地區洪澇不分,泄水量很小,大水則成水災,平日降雨則致內澇。[6]

1950年夏季,淮河流域遭遇嚴重水災,并迅即引起中共領導人的注意。7月20日,毛澤東指示周恩來,要求在救災的同時,在秋季開始組織導淮工程,并于一年內完成,以作為根治淮河水患之法。[7]7月31日,華東軍政委員會副主席曾山在給中央的報告中指出,皖北地區有985萬災民,3147萬畝田地受災,其乘船看到淮河兩岸村莊均被淹,有的村莊只看到屋頂,有的連屋頂都看不到。[8]從現有數據看,皖北受災民眾居然達全區人口的一半以上,可見災情之嚴重。

接下來的兩個月里,毛澤東又連續三次向周恩來催辦治淮,要求拿出計劃,協調河南、皖北和蘇北三省區,督促其早日開工建設。[9]在此前后,7月22日,周恩來約董必武、薄一波等人商議決定,由水利部和中財委負責起草治理淮河的計劃。[10]8月25日至9月12日,周恩來又多次出席有河南、皖北和蘇北三省區負責人參加的治淮會議。8月21日,皖北區黨委向中央提出,皖北方面愿意接受蓄泄并重的方案,并大力開辦治淮工程,一來可以以工代賑,容納全省數額巨大的災民;二來解決農田灌溉問題,為農業增產提供基礎;三則不擴大蘇北泄洪的負擔。[11]8月28日,蘇北區黨委通過華東軍政委員會轉報中央,提出治淮意見,認為如果當年即在蘇北開始導淮,土改、軍隊復員等工作都要重新部署,且在治淮技術、人力和思想準備上都很倉促。但又表示“如果中央為挽救水災,要蘇北改變整個工作方針,服從整個導淮計劃,我們亦當竭力克服困難,完成治淮大計。”基于此報告,毛澤東要求治淮“蘇、豫、皖三省同時動手,三省黨委的工作計劃均需以此為中心”。[12]在會議期間,為了協調皖北和蘇北兩省區的關系,水利部長傅作義專門邀請皖北區黨委書記曾希圣夫婦和蘇北的惠浴宇夫妻到家里品嘗了一頓美味佳肴。[13]

11月6日,治淮委員會(以下簡稱“治淮委”)正式成立,由曾山擔任主任,三省區領導人均列名副主任;由于河南屬于中南局管轄,所以形成了華東為主、中南為輔的管理架構。在建國之初的政治格局下,一個省區在治淮委聲音的強弱,又很大程度上取決于該省區領導人的革命資歷及其在治淮委中的位置。曾山常駐上海,負責華東地區的財經工作,由于中央決定將治淮委辦公地址設在皖北,并與皖北治淮指揮部合署辦公,加之皖北區委書記曾希圣出任排名第一的副主任,因而他在事實上擁有對治淮大政方針更大的影響力。一個顯著的例證是,1951年9月治淮委員會以曾希圣個人之名提交了一份總結當年工程成就和經驗的報告。[14]治淮委事實上的權力結構的形成,其原因有二:一是1950年皖北在淮河水災中受害最大,所面臨的問題最緊迫,自然應該被放在治淮工程的首要位置;二是曾希圣個人革命資歷深厚,自中央蘇區時期起就追隨毛澤東等人,在中央領導層有緊密的私人聯系,一個旁證是1960年,曾希圣身兼安徽和山東兩省書記,并出掌濟南軍區政治委員,這在20世紀50年代的地方大員中極為罕見。

在蘇北方面的人事安排上,則有一個微妙之處值得注意。河南、皖北皆由省區書記出任副主任,而身為蘇北區委書記的肖望東,其革命資歷與曾希圣相當,則沒有參加治淮委,反是由惠浴宇出任了治淮委排名靠后的副主任。這也為后續一些事情的發展埋下了伏筆,譬如蘇北主張投入力量除澇,但卻沒有引起治淮委的足夠重視,以至于繼續在皖北推進大工程建設,結果1952年的一場中型降雨引致皖北農業遭受重創,下文將詳述此一問題。

但皖北和蘇北在正式制度層面平級,所以曾希圣要通過治淮委號令蘇北也很困難。譬如1951年9月曾希圣在總結過去一年治淮的報告中,長篇敘說了皖北治淮在面對種種困難下仍超額完成政務院分配的任務,隨后簡短地用一段話介紹了蘇北區的情況:

至于下游蘇北地區,一九五零年淮河的洪水雖大,可是因為上、中游已經發生決口,同時蘇北在防御上又能布置得宜,根本未曾發生水災……原來的涵閘工程進行了必要的休整,又休整了運河東岸的歸海三壩……由于工程的準備已經大為加強,當然更增強了安全的保障。[15]

如此平淡而簡短地書寫蘇北治淮工作,顯然是對蘇北區的治淮工作不以為然,認為其基礎好,不需多費心力即可解決問題。其實,蘇北在參與到治淮工程初期,即烈出一個五大工程的計劃,當時有議論認為蘇北水利“重大輕小、好大喜功”。[16]這種批評正好暗合曾希圣的報告。

在治淮委內部,偶爾也會因為工作錯誤而產生爭執。1952年秋,因為中等程度的降雨,皖北境內出現嚴重澇災。在總結前一階段工作的教訓時,皖北黨政負責人意將責任歸于負責治淮委常務工作的錢正英,來自湖南和蘇北方面的負責人首先反對,身為治淮委主任的曾山不便表態,只好向水利部黨組書記李葆華“搬救兵”,后者來到安徽主持會議,討論了前期治淮的得失,最終以皖北黨政負責人檢討而告一段落。[17]

雖然各省區領導人在治淮問題上偶有不同看法,但是皖北和蘇北兩省在群眾組織動員上確實都表現非凡。據治淮委的統計,在1951年度,三省區共計動員民工220萬人,做了8000萬個工日。在皖北,1950年冬季組織了75萬余民工投入治淮,1951年春又動員110余萬民工;在蘇北,1950年冬季有12.8萬余民工參與工程,1951年春則達到約23萬民工投入。[18]在1952年年度,皖北僅僅是土方和砌石工程就前后投入民工130.8萬人,蘇北土方工程最多時達到75.6萬人。[19]惠浴宇講述了一個成功動員的例子,1950年夏洪災在蘇北一觸即發,皂河束水壩工程還缺少27000方石料,蘇北區黨政負責人在當地聚集討論如何處理,宿遷縣委副書記李柏表示可以解決,他下午3時回去,第二天早上就通過水路將縣城鋪街的石板、群眾家的石門檻等送到了工地,不到上午11時運達的石料已經超過需要。[20]

成功的群眾動員自然是離不開動員策略——政治工作。根據皖北區黨委的總結,治淮動員的第一步是以抗美援朝為中心,從控訴“日帝、美帝、蔣匪暴行”入手,讓群眾認識到水災是誰造成的,治好淮河是為了誰。在施工過程中,為了鞏固民工情緒,又進行“五清三查”,“五清”主要是工程推進的程序和方法,“三查”則是查謠言、查謠言根子、查困難,減輕群眾的顧慮。[21]

在民工動員的規模和技術上,皖北和蘇北兩省區的表現都是相當杰出的,甚至可以大膽地說,兩省區在動員能力上并無太大差別,而主要差別是兩省區黨政領導人在中共黨內非正式網絡的不同,帶來了自身在政治決策上影響力的不同。

財政困境下的工程建設

治淮工程的順利開展離不開巨額的財政支持,在中共建政之初,中央和各省的財力可謂捉襟見肘,所以能夠開辦的工程必須有所側重。同時在財力束縛之下,由于皖北1950年水災的嚴重性及其領導人在治淮委至關重要的影響力,因而能夠得到更多的財政支持。

就財政管理角度而論,建國之初的治淮工程主要由中央撥款。1950年3月,政務院發出《關于統一管理1950年財政收支的決定》,明確將財政收支統一于中央政府,將主要稅種納入中央的預算和支出,稅款解繳中央政府金庫,稅糧全部歸入中央公糧庫。這大大加強了中央對各省的政治影響,[22]這可以說是從財政制度上扭轉了根據地時期以來形成的“外重內輕”的格局。[23]在此基礎上,1951年政務院又進一步推進中央、大區、省三級財政制,同時劃定了部分稅收留存和上解比例,例如華東地區大部分商業稅種上解73%,可留存23%,農業稅超額完成的部分由中央和省對半分。[24]

需要指出的是,雖然建國之初很多稅收都納入中央預算管理,但當時各省財政都較困難,就安徽和江蘇兩省而論,安徽1950年財政收入僅近1.17億元,1952年才勉強達到2.7億元,基礎之薄弱一眼可見。[25]即便是曾經富甲天下的江蘇,情況也好不到哪去。江蘇1950年農業稅收入為2.6億元,占當年財政收入的2/3,工商稅收為1.29億元,占近1/3;到了1952年,工商稅收才達到3.6億元,占全省稅收1/2。[26]這里的安徽和江蘇兩省財政,是包括了建國之初的皖南、皖北、蘇南和蘇北,因而不難想見皖北和蘇北所擁有之財政能力更為薄弱。

因此,各省稅收中真正上解中央的數額并不大,意味著各省財政依然主要在省內支出。例如1950年至1979年間的安徽,其財政收入為272億元,但凈上解數僅為16億元。[27]

在此背景下,治淮的預算不僅需經過中央政府批準,同時也需要中央統籌撥款加以解決,因而工程計劃時有變動。1950年,政務院通過了“蓄泄兼籌”的治淮方針。淮河上游的河南以攔蓄洪水的方式適當照顧中下游;中游的皖北則需蓄泄并重,按照最大洪水來量攔蓄洪水,并整理河槽,承泄攔蓄之外的全部洪水;下游的蘇北負責開辟入海水道,并鞏固運河堤防。最后要求治淮委將工程費用的預算盡快報中央政府核準。[28]

中央要求蘇北負責開辟入海水道的計劃很快就不得不更改了。1950年11月治淮委全體委員會議作出決定,考慮到蘇北資料缺乏、勘測需時,人力調度困難等因素,呈請中央批準暫緩開辟入海水道,轉而改進入江水道。事實上,蘇北開辟入海水道的最大困難是沒有足夠的財力從事此項工程。

但在蘇北建設灌溉總渠問題上,當時就有副總理和部委負責人提出工程應該辦,而相對于中央能夠提供的財政支持,工程規模偏大,有人甚至表示搞這個工程的錢都可以鋪到香港了,最后還是周恩來拍板表示蘇北人民在抗日和解放戰爭期間犧牲很大,應該支持蘇北為了灌溉而蓄水的工程。[29]

同時,經治淮委上報、中央核準,皖北獲得5.3967億斤大米的工程經費,蘇北分得0.98億斤大米;與之對應的是,皖北預備完成堤防、疏浚、水庫土工總計12925萬公方,蓄洪指標為72億公方,將下流的水量從1.3萬降低到0.65萬公尺每秒,蘇北防洪工程土方為645萬公方。蘇北經費為皖北的1/5左右,但是工程土方僅為1/20左右,[30]原因是蘇北的工程以疏浚現有河道和灌溉網為主,意在盡快恢復農業生產。同樣在11月,根據治淮委的預算,政務院撥給治淮工程款原糧4.5億斤、小麥0.2億斤,保證工作的開展。1951年,中央政府又決定把治淮作為全國水利工程的重點,投資10億斤大米為治淮工程的經費。[31]

正因為中央掌握著預算批準和經費下撥的權力,治淮委因而擁有具體計劃每項工程財政的權力,三省區則需在自己可支配的財政范圍內提供幫助。一個典型的例證是1952年度的工程預算,其中大部分亦劃給了皖北,因為其要開辦的水利工程最多。治淮委還詳細羅列了每項大型工程所需的經費,及當年度應由該會下撥的額度,治淮委負責大部分,各地需自己籌集一小部分。皖北的花園湖蓄洪建閘工程總計需7952百萬元(舊幣),治淮委投資了6393百萬元,余款則需皖北方面自己解決;潤河集分水閘工程全部經費需14000百萬元,治淮委擬撥給13084百萬元。[32]

治淮工程浩大,經費又十分有限,除了壓縮工程,就是壓縮支出,一是執行以工代賑,皖北把治淮工程款分為治淮糧和救災糧兩個部分,后者即為以工代賑。在1951年度的工程中,阜陽專區利用救災糧動員了13.2萬人,完成了961萬公方的工程。[33]二是較低的民工補助標準,一些地方實行的是按天計酬,在皖北建湖縣,每位民工每天只補助4兩糧食,大部分民工自帶瓜菜、蘿卜甚至菜皮、樹葉等飽腹;[34]一些地方則按土方計價,在蘇北寶應縣參與修建灌溉總渠時,完成一個土方可以獲得幾毛錢或者一斤左右的米,民工早上稀飯就咸菜,中午米飯加白菜湯。[35]

不可否認的是,在財力如此有限的情況下,皖北和蘇北都成功開辦了諸多大型工程,并在后續的灌溉和防洪中發揮了作用。當然,在經費分配上,向皖北大型水利工程傾斜的十分明顯。

技術精英、工程選擇及其后果

建國之初,地方干部整體上文化程度偏低,而治淮又是一項高度復雜的技術工程,自然離不開技術精英的支持。詳細閱覽1951年到1955年的《治淮匯刊》,不難發現,大量的實地勘測報告、工程圖紙、設計規劃都非常專業,如無一定的知識程度和相關的專業背景,這些材料無疑形同天書。所以治淮委一開始就提出了“依靠群眾、依靠技術”的口號,希望各省區能夠重視此一問題。

但是治淮工程剛啟動,河南省就發生了一起錯誤處分技術人員的事件。1950年冬天,河南白沙水庫工地發生隧洞塌方,造成了人員傷亡,由于這是新中國第一個開建的大型水庫,難免要問責。河南省治淮指揮部決定給各級技術負責人嚴厲處分,而沒有追究相關黨政領導人的責任。曾山等人認為這個處分有“左”的傾向,是不加分析地責備技術人員,因而責成河南省委進行改正。[36]

相較于河南,皖北和蘇北在處理和技術精英的關系方面則要理性和柔和很多,但是兩省區也有較大不同。皖北相當看重蘇聯專家的意見,而蘇北則比較倚重熟悉本地水情地理的技術人員。

蘇北區在技術精英的儲備方面具有先見之明。由于蘇北十年九災,蘇北區黨政負責人一開始就注意到水利科技人才的重要性。早在1946年,蘇北區黨委即著手培養水利人才,1949年初在接管的過程時,又大量吸納了一批當地水利科技精英,同時還從上海、南京等地延聘了多位工程技術人才,為蘇北水利事業打下了基礎。[37]各方資料顯示,蘇北區領導人特別倚重王元頤和陳志定兩位技術精英,建國初期蘇北幾乎所有大型水利工程,他們的建議對于工程決策都至關重要。

1949年8月沂沭河水災,導致剛全境解放的蘇北地區800萬畝農田顆粒無收。隨即中央電告蘇北區黨委,要抓緊戰爭結束的時機抓緊治水。蘇北區黨委采納了留用的當地水利專家王元頤的建議,將沂沭洪水經嶂山、口頭、沐陽一線直接導入黃海,這一方案的特別之處在于水在地面跑,但費工少、收效快、可行性高。[38]正因為在1949年初就啟用了一批民國政府留下來的當地水利專家,加之蘇北區領導人深知蘇北水患的關鍵是澇災和洪災交替發生,使得蘇北在財政有限的情況下,水利工程重心的選擇亦不同于皖北。

蘇北在修建工程方面實際成果很多。1951年度較大的工程主要是兩項:一是運河工程,在財力限制下,決定在1950年12月農閑時開工修建,經過三十天即完成了運河疏浚,完成132.5萬土方,比原計劃多出一倍。[39]二是涵閘工程,蘇北起初考慮將原有小型涵閘合并,改建大涵閘,但很快發現水文等各方面的資料均匱乏,沒有從事此項工作的基礎,因而決定在不改變原有灌溉體系的基礎上,修繕原有涵閘并安裝新的鐵洞門,方便洪峰來時泄水。[40]

1952年度蘇北開挖灌溉總渠,并疏浚相關灌溉支渠,動員民工達到756146人,完成8242.4萬土方;同時,因為掌握了相關資料,僅在該年就修建了11座涵閘。[41]這些工程的成功實施離不開一大批技術精英的全力支持。

需要指出的是,新中國成立之初來華的蘇聯專家以經濟技術和軍事專家為主,隨后才逐步向各領域擴散。由于蘇聯專家來華的問題,都是由毛澤東和周恩來等親自出面與蘇共領導人協商,所以各方十分重視。[42]在治淮工程上,蘇聯專家布可夫的意見十分重要。

在蘇北治淮工程中,布可夫也作了貢獻。據惠浴宇的回憶,蘇北治淮工程首期方案就是布可夫和王元頤、陳志定等人一起制定的;此外,布可夫還和王元頤一起設計了蘇北第一座大型節制閘。這座長700米、泄洪流量達每秒1.2萬立方米的的大閘,僅用了9個月就完工。[43]

由于1950年洪水的影響,皖北在技術精英的使用上,因其聚焦點在大型水利工程上,所以相對倚重蘇聯專家,而很少有王元頤這樣有影響力的本地專家參與決策。1951年度皖北的工程建設有三,一是建設了標志性的潤河集蓄洪分水閘,利用洪河口到正陽關之間的八大湖泊,控制洪水的最大過水量;二是進行堤防工程,擴大河槽的最大過水量,保證水流順暢,三是干流和支流的疏浚工程。[44]

1952年度,皖北繼續保持這個態勢。一是阜陽、宿縣等四個專區繼續進行大規模的干支流疏浚工程,前后動員民工達百萬之巨,完成土石方843萬公方;二是涵閘工程的建設,共建設各類涵閘14座,僅土石方即達363萬;三是建設佛子嶺水庫,已完成土石方近86.7萬。[45]

皖北大型工程的成績固然喜人,且為后續的蓄水防洪打下了較好的基礎,但是也留下了若干的隱患,一是在除澇方面沒有足夠重視,以致未能預防1952年澇災的大規模發生,二是在潤河集分水閘的設計上,完全接納布可夫的意見,問題最終在1954年大水災中爆發出來。

雖然早在1950年10月政務院通過的治淮決定中,就特別提出“淮河流域,內澇成災,亦至嚴重,應同時注意防止,并列為今春施工重點之一”。[46]11月治淮委第一次全體會議通過的決議中,接續政務院的決定要求疏浚內河河道,普遍地解決內澇問題,克服小雨小災,以保證秋收。[47]但是這一疏浚除澇的聚焦點已由除澇轉為防洪連帶除澇。1951年8?9月間,治淮委員會在制定下年度工程計劃時,也注意到要疏浚支流改善排水,甚至皖北地區要配合農田水利貸款重點舉辦排水工程;同時在羅列各項工程時,初步估算了潛在受益農田的面積,例如佛子嶺水庫可為50畝水稻田供水、東肥河閘工程可增加麥收面積12萬畝和秋收面積18萬畝。濛河洼地蓄水工程可保證28萬畝農田的常年麥收。[48]不過,重視大工程而輕視小型水利網絡的傾向仍然明顯。在此前后,蘇北方面在治淮委員會會議上提出過這個問題,認為只有除澇才能保收,但此意見未被重視。[49]

1952年6?9月間,淮河流域出現四次較大降雨,由于前期工作打下的基礎,淮河流域大堤無礙,但是兩岸農田卻遭受澇災。據統計,1952年豫皖蘇三省受澇面積達到2500萬畝,其中受災最重的是皖北,達到1500萬畝。由此使得前一段時間治淮中存在的問題暴露了出來,即過于重視大工程修建。這才讓治淮委系統地意識到除澇的重要性,10月上旬,豫皖蘇三省相繼召集治淮干部、農民代表和熟悉本地水情的人士開會,系統研究農田除澇問題,改變了過去重視防洪保堤而忽視除澇保收的思想,提出“以蓄為主、以排為輔”的除澇辦法。[50]

在皖北的大型工程上,布可夫參與設計了潤河集分水閘的選址和設計,并引入當時在蘇聯很先進的不打基樁的技術,使得工期大為縮短,僅僅3個月就完工了。[51]根據曾希圣的看法,這是淮河“基本的控制機關”,是“全部治淮工程中關鍵性的工程之一”。[52]

但是1954年的特大洪水將潤河集蓄洪分水閘沖垮了。根據臨淮崗工程的洪水控制工程管理局副局長李君廷當時的分析,主要原因一是蘇聯專家對淮河的情況并不真正了解,二是當時關于淮河的水文資料缺乏。兩者疊加,導致這個工程規劃不盡合理、標準偏低。[53]

不惟如此,在水利工程的設計上,也存在一些突出的問題。皖北境內淮河正陽關1950年最高過水量為6600公方每秒,而1954年在進行部分蓄水的情況下,居然達到了10600公方每秒。[54]事實上,1950年皖北在進行水利工程規劃時,中國專家最初意欲用72億立方的蓄水總量,就可以保證正陽關8500公方每秒的過水量,但是1951年1月治淮委引入蘇聯專家布可夫之后,他提出了建設潤河集蓄洪分水閘,輔之以湖泊分隔和上游蓄水,只需要55億的蓄水總量,就可以使正陽關過水量控制在6500公方每秒。這個方案被治淮委接納,以至于到1954年洪水沖擊后才認識到其不足之處。[55]

皖北和蘇北在治淮中都有突出的成績,但受限于財政能力和技術條件等因素,工程規模和質量還是有限制的。1954年夏秋淮河流域降水總量達到788億公方,超過了1950年的604億公方;受重災的田地面積為469萬畝,相比1950年的1135萬畝減少了666萬畝。根據治淮委員會的檢討,其主要問題是防洪規劃設計偏低導致其不能抵御非常洪水,水利永久性建筑物質量標準要求偏低導致洪水沖擊數小時即毀壞,更重要的是未開入海水道泄洪,導致泄水量有限等。[56]

結語

治淮工程在皖北和蘇北的展開,為我們理解新中國初期地方國家政權建設的機制提供了可能。1950年的洪水讓中央和相關各省區的領導人切實認識到水災的危害性,在這一危機的驅動下,治淮工程走向前臺。從治淮的過程來看,兩省區在組織動員方面都表現杰出,成功動員數以百萬計的民工參與到治淮工程中,縮短了工期,節約了經費開支,這是戰爭年代奠定的組織基礎,顯示了建國之初基礎權力強大的一面。不同的是,皖北區領導人和中央有著較強的私人聯系,有助于皖北在治淮工程中掌握更大的話語權,在財政支持有限的情況下,財政的分配自然也與各省區領導人的話語權有關系,為了爭取更多的經費,大量開辦大型水利工程亦是題中應有之義。

不過,由于皖北和蘇北的領導人對洪水這一危機的認識有著諸多不同,所以在工程重點的選擇上就走上了不同的道路。皖北區的領導人因1950年的洪水危機,把有限的財政和技術能力都聚焦到大型工程中,以杜絕未來水患;而蘇北區的領導人清晰意識到蘇北積貧積弱的主要原因是農民因水災而無法常年獲得穩定的收成,加之深知自身和中央財力有限,開辦大型水利工程的數量有限,轉而在大型防洪工程和完善本地農田灌溉體系之間平衡。

進而,在與技術精英合作上,皖北由于前期沒有重視這個問題,治淮過程中又注意與中央基調保持一致,所以較多接納蘇聯專家的意見,而蘇北則敢于大膽啟用民國政府留下的本地技術精英。兩者的不同之處在于,蘇聯專家對修建大型工程的最新技術有很好的掌握,卻不熟悉本地的水情地理,而本地技術精英長期在該區域治水,在系統性資料缺乏的情況,依然能夠做出比較符合實際情況的設計規劃。

1952年中型降雨引發的澇災檢驗了治淮的成果,1952年的澇災讓皖北地方領導人明白,過度聚焦大型工程,而忽視小型的、錯綜復雜的水系網絡的建設,無助于從根本上改善農業生產。1954年特大暴雨引發的洪災則提醒各省區領導人,一是投入巨資開辟入海水道是必須解決的問題,二是必須大幅提高工程的質量標準要求。在財政和技術的限制下,這些要求在第一階段的治淮中自然是很難實現的。

讓我們回到本文開頭提出的問題,自下而上地審視國家政權建設,不難發現新中國的基礎性權力在組織動員方面很強,但是在財政和與社會治理的相關技術方面,則稱不上強大。同樣,各省區的基礎性權力也存在著較大的差異。在此背景下,地方領導人的決策選擇,就會對公共品供給產生至關重要的影響,甚至其結果有著巨大差異。

(作者單位: 瑞典隆德大學東亞及東南亞研究中心;中國政法大學民商經濟法學院;香港科技大學社會科學部)

注釋:

[1][2] 《華北局十一月向毛主席的綜合報告》,《華北局抗旱生產節約備荒給華北各省各區各市的指示》,《建設》第52、27期。

[3][13][16][20][29][37][43] 惠浴宇口述,俞黑子整理:《朋友人》,江蘇人民出版社1996年版,第五章。

[4] Michael Mann, State, War and Capital, Basil Blackwell.1988, pp.7?8.

[5] Daniel Ziblatt對19世紀德國和意大利不同政體選擇的研究,回答了為何地方孱弱而中央權力較強的德國走向了聯邦制,而地方能力強大而中央孱弱的意大利走向了單一制。參見Daniel Ziblatt, Structuring the State: The formation of Italy and Germany and the puzzle of federalism, Princeton University Press,2008. pp82-88; pp112-120. Daniel Ziblatt, “Why Some Cities Provide More Public Goods than Others: A Subnational Comparison of the Provision of Public Goods in German Cities in 1912”, Studies in Comparative International Development, vol. 43(2008).而在分析20世紀初德國各城市提供醫療能力的差異時,他發現各城市因自身財稅資源、技術精英和職業官僚的構成狀況會影響到地方政府的能力,相對較強的地方政府則能提高國家的基礎權力。參見Daniel Ziblatt, “Why Some Cities Provide More Public Goods than Others: A Subnational Comparison of the Provision of Public Goods in German Cities in 1912”, Studies in Comparative International Development, vol. 43(2008).社會學家George Steinmetz在分析19世紀末20世紀初德國社會福利體系形成時,第一次系統地揭示了地方官僚能力、技術精英和政黨政治的結合導致不同地區福利供給能力的差異。參見George Steinmetz, Regulating the Social:The Welfare State and Local Politics in Imperial Germany, Princeton University Press, 1993. Philip Gorski在梳理荷蘭早期現代國家的形成過程時,亦特別重視地方政府官僚體系的建立和地方行政官員專業知識的提高對公共品(即育嬰、貧困救濟)供給的正面影響,并證成了早期近代荷蘭雖然中央政府能力較弱,但由于地方政府能力強大而加強了國家的基礎權力。參見Philip S. Gorski, The Disciplinary Revolution: Calvinism and the Rise of the State in Early Modern Europe, The University of Chicago Press, 2003. pp.61?67.

[6][38][49] 高峻:《新中國治水事業的起步(1949?1957)》,福建師范大學博士論文2003年,第40、71頁、89頁。

[7][9][12] 《關于根治淮河的批語》(1950年7月20日)、《關于限期作出導淮計劃的批語》(1950年8月5日)、《關于導淮問題的批語》(1950年8月31日)、《關于督促治淮工程早日開工的批語》(1950年9月21日)、《關于導淮問題的批語》(1950年8月31日),載《建國以來毛澤東文稿》(第1冊),中央文獻出版社1987年版,第440、456、491、530、491頁。

[8] 《曾山同志到皖北后對水情報告與請示》(1950年7月31日),載《新中國治淮事業的開拓者:紀念曾山治淮文集》,水利水電出版社2005年版,第133?134頁。另外華東局水利部副部長劉寵光提交的視察報告給出了同樣的數字。參見劉寵光:《一九五零年皖北淮河災區視察報告》,載治淮委員會編印:《治淮匯刊》(第一輯),1951年,第81頁。

[10] 《周恩來年譜(1898~1976)》,中央文獻出版社、人民出版社1989年版,1950年7月22日條。

[11] 《中共皖北區黨委關于治理淮河的意見》(1950年8月21日),載《治淮匯刊》(第一輯),第57頁。

[14][15][44][52] 曾希圣:《一九五一年治淮工程的成就及其主要經驗》,載《治淮匯刊》(第一輯),第215?220、217、216?217、216頁。

[17][36] 錢正英:《待到山花爛漫時——紀念曾山同志百年誕辰》,載《新中國治淮事業的開拓者:紀念曾山治淮文集》,水利水電出版社2005年版,第18、14頁。

[18][21][51] 治淮委員會工程部:《一九五一年度治淮工程工作報告》,載《治淮匯刊》(第一輯),第227?230、421-422、225頁

[19][41][45] 治淮委員會工程部:《一九五二年度治淮工程經過》,載《治淮匯刊》(第二輯),1952年第256?257、257、256頁。

[22] 《政務院發布關于統一管理一九五年度財政收支的決定》,載《建國以來重要文獻選編》(第一冊),中央文獻出版社1993年版,第160?161頁。

[23] 從決策上扭轉“外重內輕”的格局的舉措是常規請示報告制度的建議,參見楊龍、李湘寧、徐書鳴:《中共建立請示報告制度的曲折歷程》,載《文化縱橫》2016年第2期。

[24] 《江蘇省志·財政志》(下),http://www.jssdfz.com/book/czz2/index.htm.

[25] [27] 《安徽省志·財政志》,http://60.166.6.242:8080/was40/index_sz.jsp?rootid=1645&channelid=27409.

[26] 《江蘇省志·財政志》(上),http://www.jssdfz.com/book/czz1/index.htm.

[28] 《政務院關于治理淮河的決定》(1950年10月14日),載《建國以來重要文獻選編》(第一冊),中央文獻出版社1993年版,第426頁。

[30] 《治淮委員會第一次全體委員會議決議》(1950年11月12日),載《治淮匯刊》(第一輯),第5?7頁。需要說明的是,建國初期中共的工資核算也是以大米為基本單位的,這和中共的財政供給制有關。參見楊奎松:《中華人民共和國史研究》(1),江西人民出版社2009年版,第424?435頁。

[31] 陳述:《中國共產黨“以民生為本”新中國政通人和》,http://www.china.com.cn/news/60years/2009-09/23/content_18586693.htm。

[32][48] 治淮委員會:《一九五二年度治淮工程計劃綱要》,載《治淮匯刊》(第二輯),第135?137、134?135頁。

[33] 阜陽專區治淮指揮部:《皖北阜陽專區一九五一年度治淮工程總結》,載《治淮匯刊》(第一輯),第289?290頁。

[34] 王學言:《“一定要把淮河修好”——水利史話之五》,http://www.jhwsw.com/szda/ShowArticle.asp?ArticleID=263.

[35] 陳寶善:《老民工話治淮》,http://www.js.xinhuanet.com/xin_wen_zhong_xin/2009-09/18/content_17737980.htm.

[39] 治淮委員會下游工程局:《一九五一年度蘇北運河整修工程》,載《治淮匯刊》(第一輯),第338頁。

[40] 治淮委員會下游工程局:《一九五一年度蘇北運河修建涵閘工程總結》,載《治淮匯刊》(第一輯),第349頁。

[42] 沈志華:《蘇聯專家在中國》,中國國際廣播出版社2003年版,第92、100頁。

[46] 《政務院關于治理淮河的決定》,載《建國以來重要文獻選編》,第426頁。

[47] 《治淮委員會第一次全體委員會議決議》(1950年11月12日),載《治淮匯刊》(第一輯),第5頁。

[50] 治淮委員會工程部:《關于進一步解決淮河流域內澇問題的初步意見》,載治淮委員會編印:《治淮匯刊》(第二輯),1952年,第241?242頁。

[53] 韓錦:《潤河集邊憶往昔》,http://www.ahsl.gov.cn/content/detail/533d061294f68e0c65de9438.html.

[54] 治淮委員會:《一九五四年汛期淮河流域的雨情水情》,載《治淮匯刊》(第四輯),1954年,第166頁。

[55] 錢正英:《在治淮工程中我們怎樣學習與掌握技術》,載《治淮匯刊》(第一輯),第62頁;治淮委員會工程部:《一九五一年度治淮工程工作報告》,載《治淮匯刊》(第一輯),第225頁。

[56] 治淮委員會:《一九五四年淮河防汛工作報告》(1954年12月24日),載治淮委員會編印:《治淮匯刊》(第四輯),1954年,第160?162頁。