書生并不文弱

艾芙

潘天壽先生是浙江寧海人。說他霸悍,好像有些與通常人們對于江浙人的印象相悖。但實際上,在這里所指的霸悍,是一種內心世界的寫照。

一位藝術家創作風格的形成,必定與其人生經歷、性格、生活習慣有著千絲萬縷的聯系。而通過親友、同行、學生的回憶,作為后輩的我們也能夠對這位大師所秉承的“一味霸悍”有更進一步的了解。

潘天壽的兒子潘公凱曾經撰文寫道,父親“一輩子都像一個農民那樣生活著”,他自己動手炒年糕,每天早起掃院子。關于這一點,從流轉下來的很多老照片中我們也不難看出來,布衫、元寶鞋似乎是老先生的穿著“標配”,與那個時代藝術圈的不少前輩畫家一樣,感覺是一位生活簡單、樸實的人。

接觸過潘天壽的人都說,他很謙和,完全看不出是一位校長,說話慢悠悠的,話也不多。但據作為家庭成員的潘公凱描述,父親其實有著神經“大條”的一面,而且剛毅:“我知道他是一個非常剛毅的人,膽子非常大,完全不怕死。抗戰的時候逃難,日本人丟炸彈,別人要逃到防空洞,他覺得防空洞太悶氣,不肯進,就在曠野上走來走去。他這個人的神經是比較健康粗壯的。他逃難的時候騎馬,要走很遠的路,非常疲倦,他竟然可以在馬背上睡著,掉到地上,還在睡,沒醒。我當時在整理他的東西的時候,就想到一點,他當時學了畫,走上了藝術這條道路;他如果進軍校,一定是個將軍。他不是文弱書生那樣的人。”

筆者個人認為,潘老的這些往事,反而是很“南方”的一種表現。事實上,直到現在,還是有不少人對于南北差異的認識存在某些誤解,在他們看來,南方山清水秀,小橋流水,這樣的環境必定養育出來的也是一群性格文氣柔弱的人。但僅舉一個例子就能看出來,翻翻近現代中國史,每一場社會的變革,往往都少不了南方人的身影。因此所謂霸悍,并不在于待人接物氣勢要有多么高調,而是心中對社會、對生活、對自我的一種態度堅守。尤其是潘天壽所處在的那個戰亂年代,面對社會民生愈是無力,人內心的這種爆發力愈是強大。

和齊白石、黃賓虹等人一樣,潘天壽并沒有從師于某一著名的大家,同樣是靠博采眾家,集詩、書、畫、印為一,靠天賦、氣質和后天的閱歷統馭畫筆,開拓出一條蹊徑。此外,他所受到的教育也多了更多的現代性。走這種藝術成長路線,與他內在的強烈個性是很投合的。他在浙江第一師范的老師李叔同書贈的偈語“學無古人,法無一可,竟似古人,何處著我”不正是一種寫照嗎?

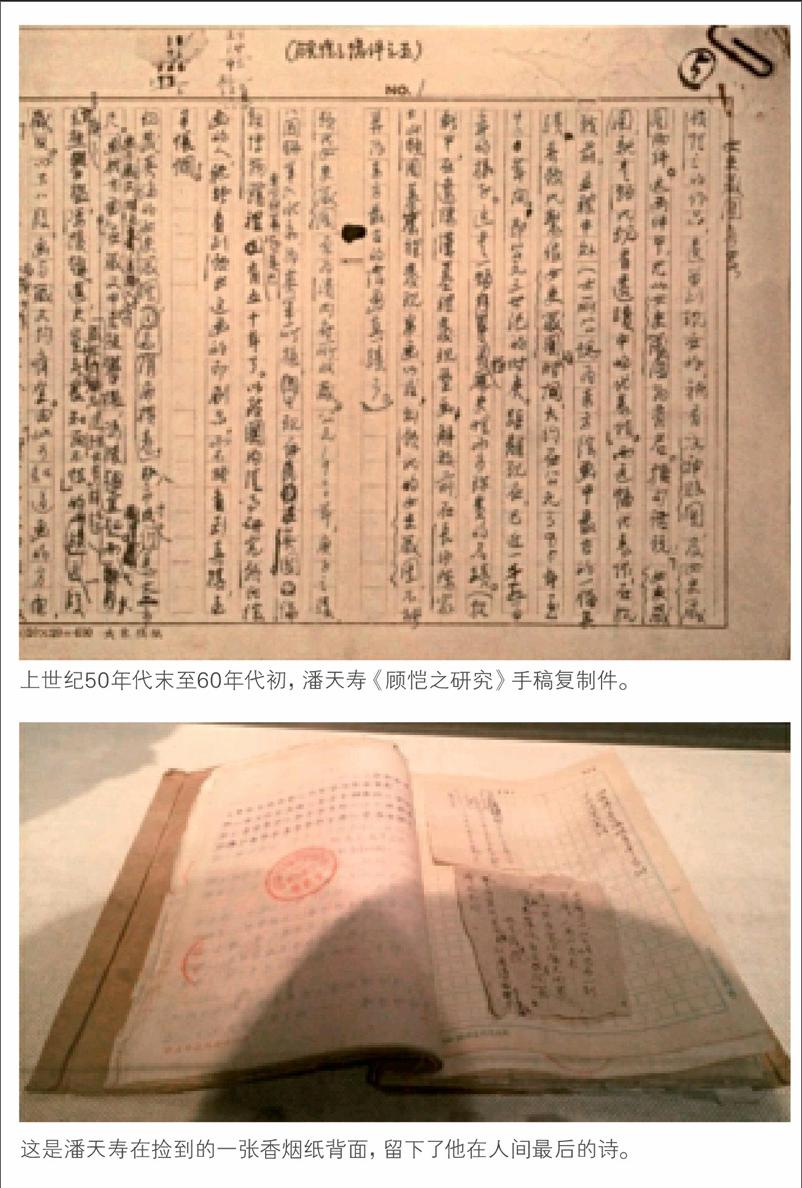

在查閱眾多與潘天壽有關的資料、回憶文章,時筆者注意到,觀之后來的研究學者、評論家給予潘天壽創作的諸多贊譽,他自己似乎更看重的是美術教育。他曾說過:“我這一輩子是個教書匠,畫畫只是副業。”1923年,師范出身的他到上海,后被上海美術專門學校聘為教師,講授中國畫技法與中國美術史課程,并與諸聞韻共同創辦了中國第一個國畫系,這是他涉及中國傳統畫藝術教育的一個起點。1928年他被聘為國立藝術院(中國美術學院前身)的中國畫主任教授,自此都未曾遠離。

作為一名內心氣質強烈的知識分子,這種“霸悍”、大氣在他的教育理念中也體現得淋漓盡致。

比如他在1957年《談談中國傳統繪畫的特點》中說道:“東西兩大統系的繪畫,各有自己的最高成就。就如兩大高峰,對峙于歐亞兩大陸之間,使全世界‘仰之彌高。這兩者之間,盡可互取所長,以為兩峰增加高度和闊度,這是十分必要的。然而絕不能隨隨便便的吸取……中國繪畫應該有中國獨特的民族風格,中國繪畫如果畫得同西洋繪畫差不多,實無異于中國繪畫的自我取消。”

上世紀50年代初期,民族虛無主義的思潮愈演愈烈,對于傳統國畫的批判甚囂塵上。他憤慨而起,在《美術》雜志上發表了《誰說“中國畫必然淘汰”》一文,扛起了中國畫的一面大旗。

他的學生吳冠中先生曾回憶,1940年前后,吳茀之、張振鐸、潘天壽擔任授課老師。三位老師合租一家民房,共請一個保姆做飯。“吳茀之老師喜歡吃甜年糕,張振鐸老師喜吃湯年糕,潘天壽老師則愛吃炒年糕。”三種口味透露了三位老師當時的藝術氣質,其中潘天壽的畫口味重,湯汁都濃縮了。他常說,“要辣不要甜”,要“古”。那“濃、辣、古”之間有什么聯系呢?吳冠中說:“他毫不可惜地揚棄外形表面的瑣碎變化,不愛玲瓏愛質樸。說得通俗簡易點:‘古是追求造型的單純洗練;‘濃是緣于用墨的集中與酣暢,而運筆的直劈要害令人感到潑辣得痛快。

吳冠中還說,潘天壽常以圍棋的布局來比喻畫面的構圖,特別重視空間的占領,以少勝多。嚴格控制面積,出奇制勝。

顯見,這種“硬漢”精神,在20世紀中國傳統繪畫的發展史中,是一種難能可貴的品質。

(注:本文配圖為中國美術館“民族翰骨——潘天壽誕辰120周年紀念大展”展品。)