鋰-氧氣電池中的水添加劑的關鍵作用:減少副產物和降低過電位

莊 林

(武漢大學化學與分子科學學院,武漢 430072)

鋰-氧氣電池中的水添加劑的關鍵作用:減少副產物和降低過電位

莊 林

(武漢大學化學與分子科學學院,武漢 430072)

Reducing By-Products and Overpotential in Li-O2Batteries by Water Addition

ZHUANG Lin

(College of Chemistry and Molecular Sciences, Wuhan University, Wuhan 430072, P. R. China)

傳統鋰離子電池能量密度(200-250 Wh·kg-1)的不足嚴重制約了電動汽車的進一步發展,鋰-氧氣/空氣電池因具有比前者高出約十倍的理論容量和能量密度(約2000 Wh·kg-1),從而吸引了學術界和工業界的廣泛關注1。然而,鋰-氧氣/空氣電池中的很多關鍵問題都還未得到解決,其倍率性能和循環壽命受限于電解液/電極面對超氧化物親核攻擊的穩定性,以及高充電電位下發生的副反應2。

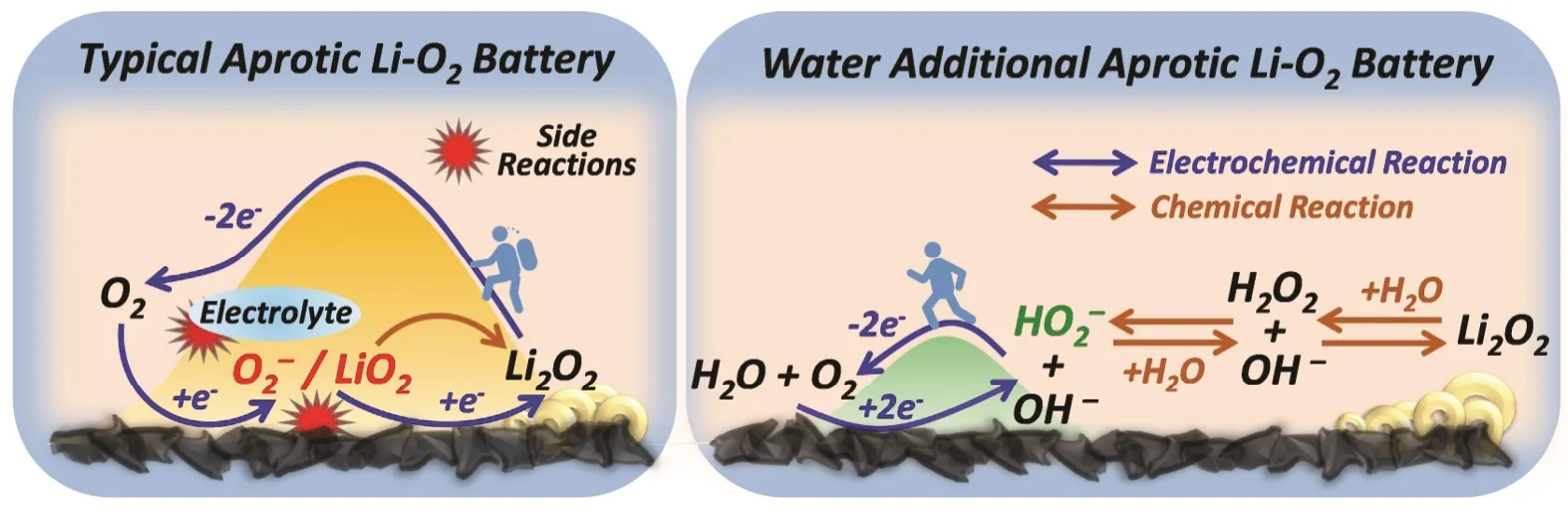

從鋰-氧氣電池過渡到鋰-空氣電池,水的引入成為不可避免的環節,因此關于水添加劑對鋰-氧氣電池體系的影響引起了廣泛的關注3-5。早期研究表明,水的添加促進了過氧化鋰顆粒半徑的增長,其對應的充電分解電位也隨之增長,同時不可避免地帶來了更多的副反應3。因此,水的存在一度被認為是不利于鋰-氧氣電池體系的運轉。然而,隨著一些催化劑的引入,氫氧化物取代了過氧化物成為主要放電產物。隨之而來的是超低充電電位的實現和超長循環性能的提升4,5。可是迄今為止,關于水的存在對于鋰-氧氣/空氣電池體系的影響仍缺乏深入的認識,針對其反應機理也未達成統一的理解和共識。

最近南京大學周豪慎教授研究團隊等針對水添加劑對于鋰-氧氣電池的影響做出了系統的研究并揭示了其中的反應機理,相關結果發表在近期的Angewandte Chemie International Edition雜志上6。為了更加純粹的研究空氣電極上的反應過程,該研究團隊利用固態電解質隔膜有效的隔絕了水分對于鋰金屬負極的影響,同時也避免了相似體系下溶解性產物可能發生的穿梭效應。研究表明,隨著水含量的增加,作為傳統放電中間產物的超氧化物被可溶性的過氧化物(HO2-)所取代,從而有效抑制了放電過程中超氧化物有關的親核攻擊。伴隨著這一全新的關鍵性中間產物的發現,對應的電池體系中氧還原反應機理和過氧化鋰生成機制也隨之變為與可溶性過氧化物和氫氧化物有關的溶液過程。值得注意的是,通過證明放電過程在充電時的可逆性,水添加劑的加入從根本上將過氧化鋰的分解機制從無水狀態下的固固表面電化學接觸氧化分解,變為了有可溶性中間產物參與的電化學過程。伴隨著充電過程中過電位的顯著降低,高電位下可能產生的一系列副反應也被有效的遏制。更為重要的是,在有可溶性過氧化物存在的前提下,氫氧化物的分解電位會出現顯著的降低。該發現合理的解釋了當下存在廣泛爭議的氫氧化鋰分解電位低于理論電位的實驗現象7。此外,該研究團隊開發出了一套結合光譜分析(IR、Raman、UV-Vis),原位電化學氣相質譜(DEMS)和分析化學滴定在內的多表征聯用定量/定性分析手段,向系統性研究和評估金屬-氧氣/空氣電池體系提供了完整的技術支持。這一研究成果不僅全面地揭示和闡述了水對于鋰-氧氣電池反應機制的影響,更為鋰-氧氣電池向鋰-空氣電池的實用化轉變提供了重要的理論依據。

(1) Bruce, P. G.; Freunberger, S. A.; Hardwick, L. J.; Tarascon, J. M. Nat. Mater. 2012, 11, 19. doi: 10.1038/nmat3191

(2) Luntz, A. C.; McCloskey, B. D. Chem. Rev., 2014, 114, 11721. doi: 10.1021/cr500054y

(3) Aetukuri, N. B.; McCloskey, B. D.; Garcia, J. M.; Krupp, L. E.; Viswanathan, V.; Luntz, A. C. Nat. Chem. 2015, 7, 50. doi: 10.1038/NCHEM.2132

(4) Li, F. J.; Wu, S. C.; Li, D.; Zhang, T.; He, P.; Yamada, A.; Zhou, H. S. Nat. Common. 2015, 6, 7843. doi: 10.1038/ncomms8843

(5) Liu, T.; Leskes, M.; Yu, W. J.; Moore, A. J.; Zhou, L. N.; Bayley, P. M.; Kim, G.; Grey, C. P. Science 2015, 350, 530. doi: 10.1126/science.aac7730

(6) Qiao, Y.; Wu, S.; Yi, J.; Sun, Y.; Guo, S.; Yang, S.; He. P.; Zhou, H. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, doi: 10.1002/anie.201611122

(7) Shen, Y.; Zhang, W.; Chou, S. L.; Dou, S. X. Science 2016, 352, 6286. doi: 10.1126/science.aaf1399

10.3866/PKU.WHXB201704062