多元視角下全域覆蓋型規(guī)劃的探索

林錚

福建省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院(350008)

多元視角下全域覆蓋型規(guī)劃的探索

林錚

福建省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院(350008)

這里以福建省仙游縣榜頭片區(qū)控規(guī)為例,通過不同視角來思考城市傳統(tǒng)規(guī)劃思路及技術(shù)方法,從現(xiàn)狀制約因素和主要問題入手,探索一條適宜小鎮(zhèn)發(fā)展的規(guī)劃之路。

全域;視角;城鄉(xiāng)統(tǒng)籌;產(chǎn)城融合;反規(guī)劃;城景交融

0 引言

仙游——中國古典工藝家具之都、中國古典家具收藏文化名城、全國最大的紅木集散地,占全國高端紅木家具市場份額的70%以上。仙游古典家具制作工藝自古就被譽(yù)為仙作,其與京作、蘇作、廣作合稱為古典家具四大作,并于2014年入選國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄。仙作作為仙游的城市名片,拉動著仙游經(jīng)濟(jì)的跨越式發(fā)展。榜頭鎮(zhèn)作為仙作工藝的發(fā)源地以及核心區(qū),紅木經(jīng)濟(jì)風(fēng)光無限。但是鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展還存在一些問題:家庭式企業(yè)遍地開花導(dǎo)致居住、工業(yè)及倉儲用地?zé)o序分布,前店后廠,產(chǎn)居混雜;強(qiáng)勢的民間資本導(dǎo)致拆遷難度巨大;大量外來人口的涌入導(dǎo)致設(shè)施配套滯后,生態(tài)衛(wèi)生環(huán)境惡化。榜頭城鎮(zhèn)化發(fā)展與紅木經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)相向而行的局面。

1 項(xiàng)目概況

榜頭片區(qū)毗鄰福建省仙游縣城東北部,是仙游縣城連接莆田城區(qū)的橋頭堡,作為仙游縣的副中心,輻射帶動北部山區(qū)。仙游榜頭片區(qū)是鎮(zhèn)區(qū)全覆蓋的控規(guī),面積約16.52平方公里。

2 規(guī)劃構(gòu)思與創(chuàng)新

筆者從四個視角來針對項(xiàng)目存在的問題展開規(guī)劃布局,即發(fā)展、宏觀、底線與景觀視角。發(fā)展與宏觀視角著重解決規(guī)劃的“合”與“理”,底線與景觀視角著重解決規(guī)劃的“控”與“制”。

2.1 發(fā)展視角

產(chǎn)居混雜是榜頭片區(qū)面臨的一大挑戰(zhàn),問題尤為突出,規(guī)劃提出應(yīng)從產(chǎn)與城相互干擾引導(dǎo)向產(chǎn)城融合發(fā)展。目前,規(guī)模企業(yè)在自建房周邊建設(shè)的廠房進(jìn)行生產(chǎn),家庭作坊利用自建房進(jìn)行生產(chǎn),手工藝型的家庭式企業(yè)要完全實(shí)現(xiàn)產(chǎn)居分離是不現(xiàn)實(shí)的。規(guī)劃首先加大產(chǎn)業(yè)用地的土地供應(yīng),鼓勵規(guī)模企業(yè)形成集聚效益;其次加強(qiáng)對家庭作坊生產(chǎn)工藝的管控,加大環(huán)境衛(wèi)生整治力度;引導(dǎo)工藝專業(yè)化的代工企業(yè)的發(fā)展,設(shè)置專業(yè)化的市場及物流中心,降低中心鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)活動,為宜居環(huán)境的建設(shè)創(chuàng)造條件。在空間布局上,產(chǎn)業(yè)用地依托外環(huán)路采用帶狀式布局,降低通勤半徑,利用外環(huán)周邊土地成本較低的用地推動產(chǎn)城融合發(fā)展。

近年來,宏觀經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致高端紅木家具產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)萎縮,導(dǎo)致成品價格下跌;同時東南亞又逐步限制紅木原材料的出口,導(dǎo)致原材料價格上漲,紅木古典家具的發(fā)展出現(xiàn)了瓶頸。規(guī)劃認(rèn)為,作為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的仙作與高端紅木家具具有極高的觀賞價值,通過建設(shè)觀光工廠、古典家具博物館、工藝美院、工藝大師館、創(chuàng)作工坊、雙創(chuàng)孵化基地、江濱仙作公園等項(xiàng)目,引導(dǎo)工藝制造向文化創(chuàng)意延伸,提升產(chǎn)品的附加值。大力宣傳仙作文化,積極推動工藝旅游的發(fā)展,實(shí)現(xiàn)以旅促產(chǎn)、以產(chǎn)興城的目的,從以往產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)轉(zhuǎn)向?yàn)楫a(chǎn)旅聯(lián)動的發(fā)展模式。

2.2 宏觀視角

2.2.1 多規(guī)梳理

總體規(guī)劃范圍涉及各個部門的規(guī)劃,例如國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、土地利用總體規(guī)劃,林業(yè)、環(huán)保等,還涉及不可移動文物、歷史建筑等因素。總體規(guī)劃利用GIS技術(shù),將各類規(guī)劃及影響因子進(jìn)行疊加分析,并和業(yè)主協(xié)商制定原則。例如新區(qū)及近期建設(shè)用地應(yīng)避免涉及基本農(nóng)田,保護(hù)林地以及各類保護(hù)區(qū);明確不可移動文物與歷史建筑控制邊界,進(jìn)一步篩選規(guī)劃區(qū)內(nèi)的傳統(tǒng)建筑,采用必須保留、應(yīng)保留以及可保留三級控制,旨在對傳統(tǒng)建筑進(jìn)行保護(hù)與利用,承載并傳承歷史文脈,努力實(shí)現(xiàn)多規(guī)融合統(tǒng)一的目的。協(xié)調(diào)并解決規(guī)劃存在的各種差異問題,是保障空間布局合理性和可實(shí)施性必要性工作[1]。

以全域的視角研究鎮(zhèn)區(qū)與縣城、鎮(zhèn)區(qū)與鄉(xiāng)村的關(guān)系,實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌。規(guī)劃打破仙游縣城與榜頭鎮(zhèn)區(qū)的邊界以及城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu),按照合理的服務(wù)半徑以需要服務(wù)的人口為導(dǎo)向,不再局限在以規(guī)劃區(qū)人口為基數(shù)的服務(wù)設(shè)施配套,以實(shí)現(xiàn)對總體規(guī)劃用地布局的科學(xué)量化。

2.2.2 定位與規(guī)模

控規(guī)作為總體規(guī)劃的深化與細(xì)化,首先要明確功能定位,并在空間布局上予以體現(xiàn)。總體規(guī)劃通過系統(tǒng)的梳理規(guī)劃區(qū)生活、生產(chǎn)與生態(tài)之間的關(guān)系,打造富有活力的特色空間來承載功能定位。

總體規(guī)劃明確的用地及人口規(guī)模,在控規(guī)階段應(yīng)科學(xué)合理地落實(shí),采取總量控制自上而下進(jìn)行規(guī)模分解,在這個過程中充分考慮指標(biāo)分解的科學(xué)性與規(guī)模指導(dǎo)下的設(shè)施配套,這也是“單元控規(guī)”的基本要求。

榜頭片區(qū)人多地少,用地布局呈現(xiàn)分散式狀態(tài),沒有集中的建設(shè)用地,多層及小高層的居民自建房占比很大,拆遷成本高,阻力大。總體規(guī)劃綜合考慮各板塊的區(qū)位、規(guī)模、建筑質(zhì)量等因素,通過經(jīng)濟(jì)測算、拆建比等分析劃出建議保留的社區(qū)板塊,并與甲方協(xié)商劃定擬“永久”保留的社區(qū)板塊,保留的板塊采用民間資金結(jié)合政府補(bǔ)助的形式實(shí)現(xiàn)社區(qū)自我更新,并進(jìn)行了試點(diǎn)。

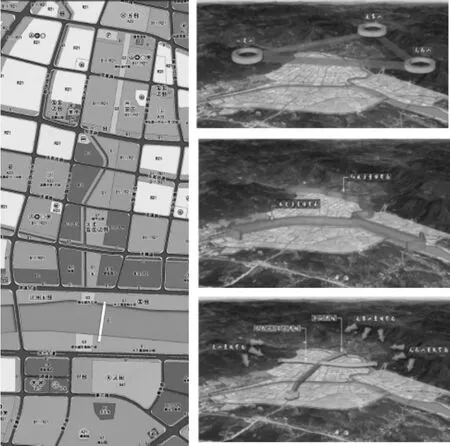

根據(jù)人均居住用地及建筑面積等指標(biāo)推算住宅的平均容積率,為地塊規(guī)劃開發(fā)強(qiáng)度的制定提供了科學(xué)的參考,避免了在制定地塊開發(fā)強(qiáng)度時的隨意性以及盲目性。規(guī)劃以平均容積率為基礎(chǔ),在南側(cè)沿溪的新區(qū)核心地帶增加開發(fā)強(qiáng)度與高度,舊鎮(zhèn)區(qū)由于較多地劃入更新板塊,因此僅適當(dāng)增加開發(fā)強(qiáng)度,按現(xiàn)狀控制高度。沿山的東西側(cè)及臨溪的北側(cè)為保護(hù)生態(tài)景觀風(fēng)貌,降低開發(fā)強(qiáng)度與高度(如圖1和圖2所示)。

圖1 板塊更新試點(diǎn)

圖2 規(guī)模分解示意圖

表1 規(guī)模分解計(jì)算

2.3 底線視角

2.3.1 反規(guī)劃

小城鎮(zhèn)相比于大城市,生態(tài)敏感而脆弱。小鎮(zhèn)宜居環(huán)境及旅游的發(fā)展都需要良好的生態(tài)環(huán)境作為支撐,因此要把生態(tài)保護(hù)放在第一位,采用自下而上的方式來展開規(guī)劃布局。規(guī)劃以反規(guī)劃理念為導(dǎo)向(如圖3所示),對優(yōu)先不進(jìn)行建設(shè)的區(qū)域進(jìn)行控制,深入思考對于小鎮(zhèn)的發(fā)展控規(guī)到底要“控”什么。

圖3 反規(guī)劃的推演

山——臨近山體的開發(fā)用地嚴(yán)控開發(fā)強(qiáng)度及建筑高度,構(gòu)建山城緩沖帶;水與濕地——依托木蘭溪、仙水溪,嚴(yán)格保護(hù)沿溪兩側(cè)濕地,構(gòu)建水城緩沖帶;農(nóng)田——保留北側(cè)完整的大面積農(nóng)田,構(gòu)建城鄉(xiāng)生態(tài)緩沖帶。傳統(tǒng)建筑——落實(shí)34處不可移動文物及歷史建筑的保護(hù)范圍,新增55處具有歷史文化價值的街區(qū)及傳統(tǒng)建筑,以傳統(tǒng)民居、宗祠及宗教設(shè)施為主,構(gòu)建歷史傳承空間。美麗鄉(xiāng)村——對沿山臨水依田的美麗鄉(xiāng)村進(jìn)行保護(hù),避免在城鎮(zhèn)化的進(jìn)程中被破壞,構(gòu)建田園空間。社區(qū)板塊——保留集中且建筑質(zhì)量好的社區(qū)板塊,構(gòu)建小鎮(zhèn)空間。

2.3.2 布局推演

明確以上要“控”的內(nèi)容后,在滿足城市交通功能的前提下,以低沖擊、盡量少拆遷為原則,規(guī)劃城市主次干道,將未能利用的現(xiàn)狀路網(wǎng)改造成步行街;以集約用地為原則,對面積較小的地塊首先考慮建設(shè)小型公共服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)施、街頭綠地及小廣場,從需求的角度對服務(wù)設(shè)施配套進(jìn)行量化,以站在業(yè)主的角度推演近、中、遠(yuǎn)期城市的發(fā)展布局。

2.4 景觀視角

2.4.1 匠人營城

小城鎮(zhèn)的景觀風(fēng)貌特色因其地域環(huán)境、空間策略、發(fā)展階段的不用而存在差異性,城市的景觀風(fēng)貌應(yīng)在空間結(jié)構(gòu)、景觀與方法上注重創(chuàng)新,強(qiáng)化城市景觀風(fēng)貌的整體性、多樣性與可實(shí)施性。規(guī)劃通過對城市文化、整體形態(tài)、空間景觀進(jìn)行深入研究,提出對總體規(guī)劃空間布局的調(diào)整建議。

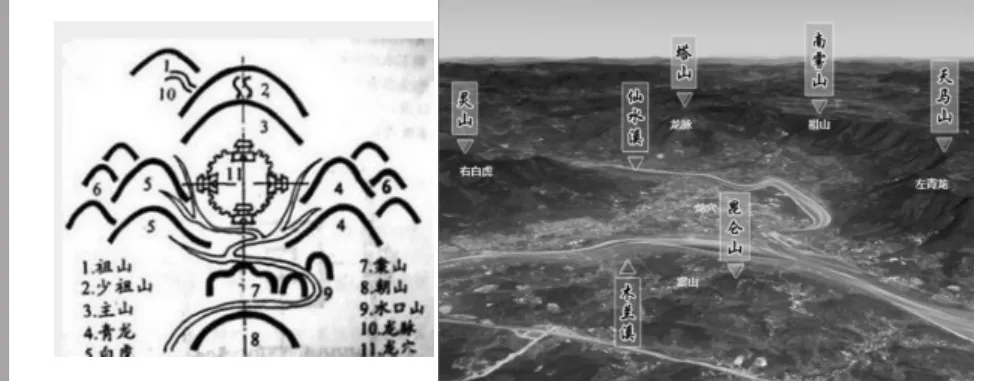

規(guī)劃區(qū)有著上風(fēng)上水的絕佳風(fēng)水,郁達(dá)夫在《閩游記歷》中提到:“閩都地勢,三面環(huán)山中流一水形狀絕像一把后有靠背左右有扶手的太師椅子。”而在生產(chǎn)太師椅的榜頭有著同樣的場地空間[2]。

圖4 城市中軸線的設(shè)計(jì)構(gòu)思

根據(jù)傳統(tǒng)風(fēng)水營城的布局,南霧山為主山,塔山會祖山,天馬山為青龍,靈山為白虎,昆侖山為朝山(案山),木蘭溪在主城南側(cè),仙水溪在東側(cè)盤龍而下。根據(jù)榜頭地域空間環(huán)境規(guī)劃創(chuàng)新性的提出南北向及東西向聯(lián)系山水城的城市中軸線(如圖4所示)。

2.4.2 風(fēng)貌設(shè)計(jì)

建立榜頭城市整體風(fēng)貌結(jié)構(gòu)后,展開對重要的景觀風(fēng)貌節(jié)點(diǎn)進(jìn)行概念性城市設(shè)計(jì)思考,旨在打造富有活力的城市空間。由于中軸線的區(qū)位及景觀優(yōu)勢,規(guī)劃在中軸線上以城市級公共建筑及公共空間為統(tǒng)領(lǐng),建設(shè)市級公共服務(wù)設(shè)施、城市商業(yè)中心及城市公園等項(xiàng)目,強(qiáng)化城市中軸線的綜合功能,實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)與現(xiàn)代空間的聯(lián)動發(fā)展(如圖5所示)。

圖5 城市空間設(shè)計(jì)

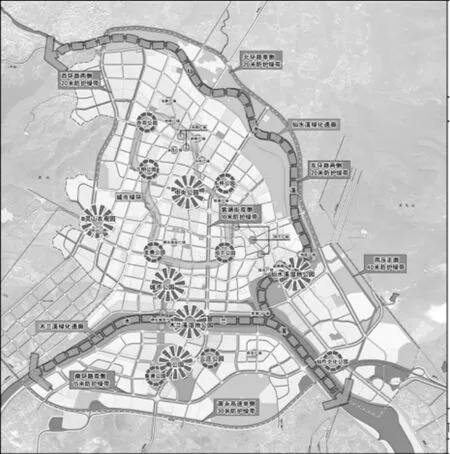

規(guī)劃打造“兩廊一環(huán)、玉帶串珠”的城市生態(tài)架構(gòu)(如圖6所示)。兩廊:依托木蘭溪、仙水溪形成的兩條聯(lián)山、串水、通城的綠化廊道,兼具休閑、娛樂、慢行、導(dǎo)風(fēng)、生態(tài)等功能的綜合性綠色廊道,是本區(qū)顯山露水的重要空間載體。木蘭溪沿岸打造城市綜合公園,仙水溪沿岸打造自然生態(tài)的郊野公園。一環(huán):由濱水綠地、街頭綠地、社區(qū)綠地等組成的城市綠環(huán)。該環(huán)串聯(lián)著主要傳統(tǒng)建筑、傳統(tǒng)街區(qū)、紅木商業(yè)街、小溪流、城市游園等主要的城市開敞空間,是舊鎮(zhèn)與新區(qū)空間聯(lián)系的重要紐帶。在綠環(huán)的中部及中軸線的交叉位置布局城市中央工業(yè),通過中軸線及綠環(huán)進(jìn)一步強(qiáng)化城與山水空間的聯(lián)系。玉帶串珠:按照“300米見綠、500米見園”的思路,設(shè)置帶狀綠地串聯(lián)“兩廊一環(huán)”,使得城市生態(tài)空間滲透至各個社區(qū)形成網(wǎng)絡(luò)形態(tài),也將優(yōu)越的生態(tài)環(huán)境引入城市。規(guī)劃最終在有限的城市空間中,保留了占規(guī)劃總用地面積25%的公園綠地、廣場及農(nóng)田,保障了規(guī)劃區(qū)的生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施。

圖6 城市生態(tài)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

3 結(jié)語

控規(guī)作為落實(shí)用地開發(fā)的最后一個環(huán)節(jié),在編制過程中常常面臨相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃指引的缺失,導(dǎo)致編制的控規(guī)缺乏科學(xué)性與合理性。控規(guī)制定的強(qiáng)制性內(nèi)容——紅線、黃線、綠線、藍(lán)線、紫線以及開發(fā)強(qiáng)度等常常遭遇業(yè)主的質(zhì)疑,面臨頻繁的調(diào)整。針對此類矛盾,編制方法及管理方式也相應(yīng)地進(jìn)行的革新,如動態(tài)維護(hù)、虛實(shí)控制、優(yōu)先編制城市設(shè)計(jì)等。但規(guī)劃面臨的調(diào)整問題還是在不停地發(fā)生,通過文章的規(guī)劃方式并非能杜絕規(guī)劃調(diào)整問題,只是在探索一種能最大限度減少控規(guī)調(diào)整的編制方式,以達(dá)到增強(qiáng)規(guī)劃的科學(xué)性、合理性及可操作性,實(shí)現(xiàn)控規(guī)“合理控制”的目的。

[1]俞孔堅(jiān),李迪華,韓西麗.論“反規(guī)劃”[A].城市規(guī)劃,2005.

[2]仇保興.緊湊度和多樣性:我國城市可持續(xù)發(fā)展的核心理念[J].城市規(guī)劃,2006(11):18-24.