全國第一個農村黨支部臺城特支農村革命的第一顆火種

周聰聰

全國第一個農村黨支部臺城特支農村革命的第一顆火種

周聰聰

河北省安平縣臺城村是全國第一個農村黨支部誕生地,直到今天,許多村民仍然記得弓仲韜建立黨支部、弓鳳洲大義滅親的故事。弓仲韜和弓鳳洲是誰?全國第一個農村黨支部又是怎樣建立的?

它,是李大釗親自指導建立的全國第一個農村黨支部;

它,是中國共產黨早期農村革命斗爭的開端,為中國農村革命掀開了嶄新一頁;

它,像一粒火種,在冀中這片土地上蔓延開來,迅速形成了燎原之勢。

它,便是成立于河北省衡水市安平縣臺城村的中共黨組織——臺城村特別支部。

火種:李大釗親自指導全國第一個農村黨支部落地臺城

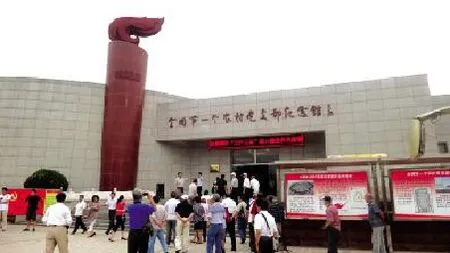

如今的安平縣臺城村,一排排整齊的院落,白墻灰瓦間,一派新農村的氣象。而位于村東的“全國第一個農村黨支部紀念館”,則在述說著94年前,那一幕幕激動人心的故事。

走進紀念館,首先映入眼簾的,是一座高約兩米的漢白玉雕像,臺城村特別支部的創建人弓仲韜和革命先驅李大釗兩手相握,目視前方。“臺城特支的創建與李大釗同志密不可分。”全國第一個農村黨支部紀念館館長王彥芹介紹,“弓仲韜正是受他的指示,從北京回到原籍安平縣臺城村組織農民運動的。”

臺城村,弓仲韜,可能對大多數中國人來說,會有些陌生,但對于中國共產黨歷史來說,這兩個名字卻是濃墨重彩的一筆。

1923年8月的一個深夜,夏日炎熱的安平縣臺城村迎來絲絲涼意,人們大多已經進入夢鄉,臺城村“平民夜校”里,三位中共黨員壓低了聲音:

“根據李大釗同志和北京區委指示,結合革命斗爭的實際情況,有必要建立黨支部,更好地組織廣大民眾,向軍閥列強開戰!”

“咱聽黨的,黨說咋辦就咋辦!”

“鳥無頭不飛,咱確實該有一個堅強的組織了。”

就這樣,弓仲韜、弓鳳洲、弓成山三人組成的中國共產黨第一個農村黨支部——臺城村特別支部正式宣告成立,支部書記由弓仲韜擔任。

弓仲韜,又名弓曉謙,1886年生于臺城村一個書香門第,1916年考入北京一所大學。俄國十月革命后,他也和當時的大多數有志青年一樣,開始研究馬克思主義,探索救國救民之路,1919年還參加了震驚中外的五四運動。

1919年畢業后,弓仲韜在北京沙灘的一所小學當教師,距學校不遠的地方,就是五四運動發源地——著名的北京大學紅樓,胸懷報國之志的弓仲韜經常到這里閱讀進步書刊。

此時,時任北京大學經濟學、政治學教授,并兼任北大圖書館主任的李大釗,一方面在課堂上和文章中宣傳革命真理,一方面也在積極物色和培養革命的力量。他每周日都要到圖書館巡查,早已注意到了一直在這里閱讀進步書刊的弓仲韜。

共同的使命感把他們緊緊地連在了一起。

1923年3月,通過李大釗介紹,弓仲韜加入中國共產黨,并受李大釗的指示,于一個月后,悄悄回到了原籍——衡水安平縣臺城村。

圖為全國第一個農村黨支部紀念館,該館位于河北省衡水市安平縣境內。資料圖

走進全國第一個農村黨支部紀念館,首先映入眼簾的,就是創建人弓仲韜和李大釗執手相握的漢白玉雕像。資料圖

年月,弓仲韜、弓鳳洲、弓成山三人組建了中共安平縣臺城特支,支部就設在弓仲韜家里。資料圖

“李大釗同志是我們黨中最早注意農村問題和農民運動的領導人。”安平縣紅色文化研究會會長李建抓介紹。李大釗告訴弓仲韜,“知識階級要與勞動階級打成一氣,要到農村去開展工作,把農民組織起來。浩大的農民群眾,組織起來參加革命之時,中國革命的成功就不遠了。”

“回鄉之后,弓仲韜利用走親訪友的機會,四處奔走宣傳革命思想。為了隱藏身份,他以義務辦學為名,賣掉了自家的二十幾畝地,辦起了平民夜校,還自編了平民千字文教材,建起了農會,在農會里發現和培養積極分子,為建立臺城基層黨組織作準備。”王彥芹介紹,通過這些革命啟蒙教育,貧苦農民明白了“人為什么有貧富”“為什么被地主壓榨”,也明白了要擺脫受壓迫、被剝削的現狀,必須用革命來推翻“三座大山”。

經過一段時間的培養和考察,思想進步的當地農民弓鳳洲、弓成山被弓仲韜介紹加入中國共產黨。王彥芹說,“由此,他們也成為中國共產黨歷史上最早的一批農民黨員”。

“我十幾歲時,本村有個學生叫弓仲韜,時常找我接近,他出外訪親望友也讓我跟著,但不知他干什么事。后來過了幾個月,他就問我對國民黨、共產黨的意見,并給我講國民黨是代表地方財主、做官的人的,共產黨是代表窮人的。共產黨主張打土豪,讓大多數人有飯吃,我一聽就說,我贊成共產黨。”

這段話,來自弓鳳洲在檔案中詳陳的入黨經過。如今這段自述被翻拍為照片在紀念館展示,寥寥數筆,卻生動描繪出早期農村基層黨組織的“火種”意義。

經過幾個月艱苦細致的工作,臺城村的革命形勢迅速發展。建立臺城村黨組織的時機已經成熟,弓仲韜向北京區委提出關于成立臺城特支的請示迅速得到支持。至此,中國共產黨第一個農村黨支部——安平縣臺城村特別支部終于在1923年8月宣布成立。

成長:臺城特支壯大為河北的第一個中共縣委

“臺城特支的建立,是一個具有劃時代意義的重要開端,對北方農村黨的建設,團結帶領廣大農民投身革命洪流,實現徹底解放,都具有重要而深遠的意義。”李建抓介紹,臺城特支建立起來后,在李大釗的親自領導下,明確了兩大主要任務:一方面要帶領農民開展各種對敵斗爭,一方面要繼續壯大黨的隊伍。

1923年年底,臺城村的弓振明、弓結流、弓偶氣等人加入黨組織。在臺城特支的影響下,安平縣又相繼建立了北關高小黨支部和敬思村黨支部,從臺城村播撒出的革命火種在安平大地開始燃燒。

“安平縣黨組織迅速擴大的情況,不久便被報告給了李大釗同志,李大釗當即指示,一旦時機成熟,可成立中共安平縣委,以利于全縣民眾開展斗爭。”王彥芹說,按照李大釗的指示,弓仲韜立即開始了籌建新縣委的工作。

1924年8月15日夜,安平縣敬思村張麟閣家陸陸續續來了一群特殊的客人。

他們農民打扮,雖然看起來和普通農民走親戚沒兩樣,但實際上卻是遵照李大釗同志的指示,由臺城、北關高小和敬思村3個黨支部選派代表,前來參加安平縣第一次黨代會的。

當天到會的黨員代表共9人,從這天起,中共安平縣委成立了。

會議由弓仲韜主持,從深夜開到黎明,與會的每個人都異常激動和興奮。最后會議選舉弓仲韜為縣委書記,張麟閣為組織委員,李少樓為宣傳委員。

“安平縣委是中國共產黨在河北大地上成立的第一個縣級委員會。”李建抓介紹,安平縣委成立后,開展了很多革命活動,繼續利用開辦平民夜校和鄉村農會,啟發農民覺悟,宣傳黨的主張,并領導了幾次長工增資和短工罷市的斗爭,在當地影響很大。

1925年6月,安平縣委領導了臺城、敬思、黃城、滿正、大良、河漕等村的麥收短工罷市斗爭,提出“不增資不下地”的口號,經過斗爭,短工工資都有不同程度的增加。乘此勝利,縣委又提出了改善雇工生活、提高雇工待遇和地位的要求,并成功為雇工爭取到權益:每年端午節、中秋節、春節都要給80個銅板的過節費;春節要放假,因活兒忙不放假者,不論長工、短工都要給過節費,還要發雙工資;每年都要給兩匹土布和兩雙布鞋。

他們還在教育界組織建立了“小學教員聯合會”,發動了小學教師第一次增薪斗爭,使教師的年工資由80元、90元、100元,增至120元、130元、140元。

年輕的黨組織用斗爭,開啟了當地農民的第一次革命高潮。

“遵照上級的指示,安平縣委與饒陽縣黨組織合并建立中共安饒聯合縣委;1926年夏,將深澤縣特別支部納入,成立了中共安饒深中心縣委。到1927年,安平縣已經建立起了共產黨支部7個,青年團支部5個,黨團員有百余人。”李建抓介紹。

但隨著白色恐怖的到來,革命形勢急轉直下。

1927年,蔣介石、汪精衛在南方相繼背叛革命,野蠻屠殺共產黨人。共產黨北方首腦機關也遭到了軍閥當局嚴重破壞,李大釗等60多位同志不幸被捕。4月28日,李大釗被奉系軍閥張作霖殺害。

從1927年至1937年,嚴峻的革命形勢使得中心縣委不得不一次次轉移,斗爭進入到了最殘酷的階段。

“在這段時間,由于敵人的殺害和迫害,弓仲韜先后失去4位親人。”王彥芹介紹,1928年,弓仲韜的大女兒弓浦在北京參加“三一八”游行時,重傷身亡;弓仲韜唯一的兒子也因特務在煎餅里下毒而死;1934年春,弓仲韜的母親在敵人無休止的搜抄威脅下去世,出殯時,弓仲韜為了躲避敵人追捕,只好于夜間懷揣手槍匆匆將母親安葬;“七七事變”后,弓仲韜與黨失去聯系,他拉著臥病的妻子,帶領女兒弓乃如毅然離開家鄉赴延安去找黨,在此期間,妻子病死,自己也遭資本家迫害雙眼失明。

“但敵人的屠刀嚇不住弓仲韜,親人的離世也擊不垮弓仲韜。”李建抓介紹,即便屢屢遭受迫害,弓仲韜依然不屈不撓,一邊想盡辦法找黨,一邊在工人們中以講故事的形式宣傳革命道理,抨擊社會黑暗。

燎原:最堅實的靠山,是經黨教育多年的人民群眾

1943年,離開安平老家6年的弓仲韜,歷盡千辛萬苦只身一人返回安平。

此時的冀中革命形勢已經發生了改變,他所創立的第一個縣委和第一個黨支部早已由火種成為燎原之勢。

“在抗日戰爭的烽火硝煙中,臺城村涌現了許多英雄人物,他們的英雄故事至今還在流傳。”王彥芹說。

在抗日戰爭時期一個酷熱的晌午,臺城村武委會主任弓拐要,在村頭的老槐樹下召開擴軍動員會議,青年們或赤膊或光腳趕來開會。弓拐要從自家的菜園里摘來了一筐菜瓜,請人們吃瓜解渴,他自己則作起了“不當亡國奴,參軍打日寇”的動員。一番慷慨激昂的動員過后,青年們一個個熱血沸騰,同仇敵愾,當場有22名青年踴躍報名參軍。隨后,這些熱血青年連家也沒有回,就這樣赤著膊光著腳走進了抗日的滾滾洪流中。

“抗日戰爭時期,人口不到1000人的臺城村,先后為各級抗日武裝輸送兵員117人,平均不到10個人中就有1人參軍。”李建抓介紹,整個抗戰期間,先后有50多位英雄的臺城人,或血灑疆場壯烈犧牲,或慘遭殺害英勇就義,將生命和熱血獻給了民族解放事業。如今,英烈們的名字,已經鐫刻在臺城的紀念碑和安平縣烈士陵園的紀念碑上。

“安平縣地處冀中平原,無山可依,無險可據,在這里進行反‘掃蕩’,開展游擊戰爭是非常困難的,但是這里卻有比崇山峻嶺更堅實的靠山,那便是經黨教育多年的人民群眾。”李建抓說,由于黨的基礎好,群眾抗戰熱情高,安平是日寇在冀中侵占最晚的縣份。據統計,抗日戰爭期間,全縣有8689人參加八路軍或成為地方抗日干部,有2269人光榮犧牲,其中犧牲的黨員470人。