主持人語:巧設方便 托意世俗

李 川

主持人語:巧設方便 托意世俗

李 川

肖像印為華夏印章一大支派,其源上至晚周,甚或更早的范鑄模塊。其內容大旨皆四靈、動物或紋飾圖案,與域外印章如西亞滾印、埃及圣甲蟲印中的圖形印等分庭抗禮,成為世界印壇的奇葩。后漢已降,佛教東漸,與華夏本土文化合流,三教歸一。印章藝術上,佛教借鑒道教“黃神越章”等印信形式,將佛教內容也引入到印章中來,佛像入印起于何時,現已不可詳考,至晚唐宋時期已盛行佛、彌勒、菩薩的押印。明清時期篆刻藝術勃興,朱耷、石濤、趙之謙等不少具有佛教信仰的文人兼通詩書畫印,佛教與印章之間已渾然不可分割。傳統肖像印,由于佛教主題的滲入而文化意義擴大,佛像印遂蔚為大國,亦為文人篆刻家所喜歡的題材之一。

如何更好地傳承印章藝術尤其佛像印藝術,乃當下重要的理論問題,亦是藝術實踐問題,李逸之通過佛像的創作,給印壇提供了一個絕佳的范例。他與西部有不解之緣,生于東西文化交流的咽喉要沖—新疆,又長期游歷于西藏高原山區,兩地正是佛教文化積淀極厚的地域。他又偏好考察佛寺遺址,在西藏收集了大量的“擦擦”,厚積薄發,推陳出新,因此其所造藏傳佛教主題的造像印實實在在得不落俗套、格高調雅。

以藏傳佛像內容入印,于篆刻界鳳毛麟角。其印料基本為文人流派篆刻的形制,多為青田、壽山。傳統佛像印所采的佛菩薩像通常以漢傳佛教為主,而絕少甚或絕無以藏傳內容入印的。這并非因為古人不理解藏傳佛教—蒙元以來,皇室多有藏傳佛教造像,元明戲劇中大黑天神、摩利支天等都暗示了漢地文化與藏傳佛教的關系,而藏傳佛教未被納入篆刻系統,根本原因在于審美旨趣上的格格不入。浸潤于漢文化傳統的士人不太可能崇尚以獰厲、張揚且多有些違背孔孟之道的“非禮”內容的藏傳佛教。因此,雖蒙元、滿清皇室中多藏佛教造像,藏傳佛教卻未能進入士人的文化視野之中。李逸之的佛像印吸納西藏擦擦藝術,將藏傳造像植入印章之中,為印章注入了全新的血液,實為一次大膽的革新之舉。他創有一組以古格王國佛教藝術為參照的印章,古格為吐蕃分崩離析后,西藏歷史上的一個重要階段。約略和唐武宗同時的朗達瑪滅佛直接宣告了吐蕃的終結,而其第三子在一幫維護佛教的人支持下,建立古格王國,因此古格無妨視為吐蕃佛教的新生之地,兼之其地處于印度入藏的要沖,印度佛教教義大多由此傳入。逸之的古格系列采納了忿怒明王佛像,而以大塊青田石為質料,不加修飾,保留其天然的痕跡,給人以樸野自然之感。不過,看其刻畫,用刀細膩,明王的眼眉、獸皮裙擺上毛發纖毫畢現,可見作者精雕細刻的態度。

李逸之對藏傳佛教的吸納,不僅表現在形式上,而且通過消化吸收,創造出新的形象。其雖刻藏僧,卻不生澀做作,渾然天成。歡喜佛系列,名之曰金剛薩埵。歡喜佛為藏傳密宗的本尊,與印度教的性力派有思想淵源,以明王(表示佛教的法)明妃(代表佛教的慧)交合為象征,以“空樂雙運”而達到清靜的境界。明王多呈兇暴之象,要在克服自障;而明妃則妖嬈多姿,要在以色相勾入而臻于清凈之境。李逸之將歡喜佛轉化為其“剔肉記”系列,以肉身和骷髏比照構思運刀。依其說,“剔肉”二字,意在引發人的痛感。而骷髏形象,則來自于其親眼目睹的一具打坐白骨。其所刻的兩組歡喜佛印中,一組明王的形象以骷髏代替,明妃搖身一變而為風塵的俗世女人。另一組以兩方印章對照,一為肉身的歡喜佛,一則為兩個褪盡肉身只剩骨架的骷髏相擁抱。兩組略有差別,然仍不出色即是空的佛教教義大旨。不過這兩組印,宗教感被消解殆盡,反倒更多警世、勸誡的世俗教化韻味,而這種警世、勸誡恰恰又可從漢文化的脈絡中得到貼切的解讀。其與《金瓶梅》之“二八佳人體似酥”、《紅樓夢》之“風月鑒”的古典說部文本正可互鑒互照。自此而言,李逸之之吸納藏傳佛教,絕非單純的描頭畫角、按影圖形,而是經過了自己的運化吸收,并將其并入到漢文化的脈絡中,這折射出藝術家的眼光和創造精神。而其將歡喜佛轉化為骷髏的運思,卻又并無絲毫違背藏傳佛教的本來意義。只是,這一形象的轉化,將屬于宗教的藝術轉化成了對世俗人事的警悟,可謂寄深意于方寸之內,托佛旨于世情之中。

骷髏似乎為李逸之佛教印章偏愛的題材,他特別將與骷髏有關的作品命名為“剔肉記”。剔肉一語與佛教文化有甚深淵源,敦煌石窟即有割肉貿鴿的佛教畫,最為膾炙人口的便是《封神演義》中哪吒剔肉的故事,足見剔肉題材流傳之廣。李逸之印章下的白骨骷髏,觸目驚心卻又風姿綽約。剔肉云云,乃指其印章中白骨和肉身相映,以肉身之豐韻襯托出白骨之支離,從而引人進入萬化無常、因色悟空的境地。其形象多樣,或為拈花之狀、或為垂手之態,或合雙掌,或盤兩足,或半臂已成白骨,或全身盡化骷髏,要之千姿百態,使人如芒在背而又愛不釋手。李逸之自云其對骷髏題材的偏好系來自于他在白馬寺的親身經歷,這是調動其藝術創作的外在因素。然從文化的內在因襲脈絡而言,骷髏題材卻并非憑空而來。從《莊子》、《列子》等所記載的列子枕髑髏而眠,到傳為李嵩所繪的《骷髏幻戲圖》,以迄明清說部中的白骨精故事,分明有一條源遠流長的衍生之線。李逸之的白骨系列便是這條衍生脈絡上的一環。這條線索還可以延伸到域外以圣·杰羅姆為主人公的系列繪畫(如《沉思的杰羅姆》等),其核心主旨不出對生死問題的參悟。以更廣闊的文化視野來看李逸之的剔肉系列,足見其絕非僅止于好奇、尚怪,而是傾注了對人生生老病死等問題的形而上思考,這種思考凝結為婀娜而驚悚的藝術形象,使其印章升華到相當高的藝術境界,足見篆刻家立意之高遠,寄興之遙深。

若以遠游高蹈、不食人間煙火的眼光來看李逸之的作品,不免失之毫厘謬以千里,其作品固然有洞徹人生、勘破生死的深邃,卻絕不脫離對當下世俗生活的觀照。李先生畢竟首先是一位藝術家,而并非宗教家、哲學家。他的作品中即便多有對彼岸世界的暗示,濃烈的現世生活氣息方為其真正的底色。李逸之常在佛像中置入了若干當下的元素,通過這種辦法,一則消解了佛像濃烈的宗教氣息,使其得以生活化;再則,人們耳熟能詳的質素的出現,又將陌生的藏傳佛像當下化、熟悉化了。前面所舉的那例忿怒明王造像,其上方的邊角處,別出心裁地置入了一架噴氣式飛機,單看這位明王,法相莊嚴,令人不由而生敬畏之心;待向上觀看,在角落里看到這架飛機的出現,直教人忍俊不禁。對佛像的畏懼心瞬間便消解。“雪團打雪”系列中的千手千眼相,軀干上的肉被剔除殆盡,只剩下骷髏,見及此,不免心膽俱寒,頓生人生空幻無常之感,然循著觀音伸出的手臂觀察,卻發現其每只手持有的不是法器,卻是一桿桿手機自拍桿,每個自拍桿配有一臺手機,這種現代高科技手段的介入,頓時將人帶到現實生活中的大街小巷中,從而一洗前此所有的戒懼憂思。李逸之是一位充滿幽默感的藝術家,他會給佛戴一副墨鏡,有時也會突然從佛頭上方飛過一輪飛碟,有時佛在盤腿打坐,突然頭上出現起重機長長的機械臂(若僅視打撈佛像,便少了許多意趣)。切要的是,他的幽默感卻并沒有淪為插科打諢,卻貫穿了對人生、對生活的嚴肅而深沉的思考,這種思考沉淀為其精工而勤奮的創作之中。

李逸之的創作用力甚勤,其創作技巧高超,絕不草草為之。他將雕版、印章、擦擦等多種藝術熔為一爐,卻又渾然天成,無跡可求。《植我》以桑葉為大背景,桑葉的葉脈紋理清晰可見,一筆不茍。在不到一寸見方的印章中出現的蛛網,給人以風吹網將破的感覺,可見刀工之精湛,纖毫畢現。能達到如此高妙的效果,除了技法的錘煉,更得意于藝術家對生活觀察的細致入微。唯其以嚴肅的態度體驗生活,唯其以嚴肅的態度生存,乃有“行方便”這組藝術的出爐。

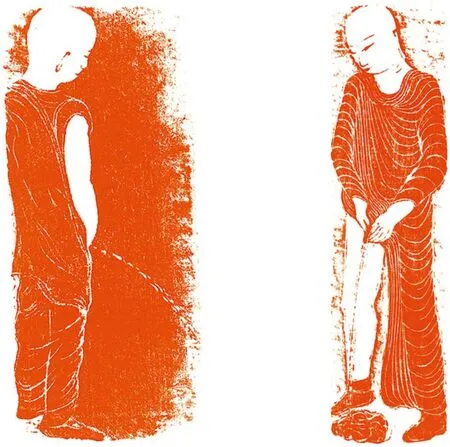

“行方便”這類題材,就其字面而言,云云顯指廁事,廁事發生在每個人身上,而又無時無刻不在發生,然而世間卻視此為污穢,而罕有從中發掘其神圣性的。華夏奠基浩如煙海,涉及廁事者卻寥寥,至于以之入畫、采之入印則更屬罕有。當代藝術家中,繪廁事者不鮮,印學界李逸之算是第一人。按照他的解釋,日常排污納新如呼吸一般,片刻不可或缺,而是否直面廁事乃涉及到當下精神的本質問題。他之所以創作此類題目,乃是對凈地完成廁事的當下敬畏心之喪失這一現象的反思和憂慮。職是之故,其旨趣不可謂不嚴肅。為此,乃有諸如在佛的舍利塔旁出現的排解大便的形象,乃有身披袈裟站立小便的光頭和尚。他們喪失敬畏之心了嗎,他們是否意識到這種行為不符合佛陀的教化。確乎如李先生所云,如廁在古典傳統中乃是一件大事,因為這個世界曾經是人神共存的可以詩意棲居的神圣世界,赫西俄德的《勞作與時令》教誨說不要面對著太陽小便,以免觸怒神靈,而中國的廁所也有一位神明紫姑神掌管……現代化進程將怪力亂神一竿子打得無影無蹤,掃蕩盡諸神的現代人能否主宰自己的行為,這確乎成其為一個問題。李逸之創作的這一系列中,有一位坐在抽水馬桶上的女性,內褲褪至膝蓋之上,脖子以下的女體顯系現代畫法,而其頭部卻又有古代佛頭的味道,一手支頤正作思考狀。此女“行方便”的馬桶完全合乎現代的生活規則,而作品雖取隱私題材,卻絕無艷俗之感。她是否在思考,現在生活是否真正值得繼續過下去,并且代表了人類生存的正確方向?

行方便系列