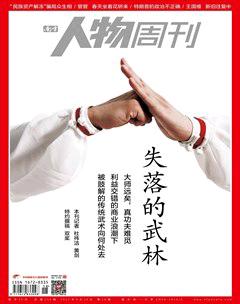

失落的武林

從明朝戚繼光《紀效新書》對拳術最早的記載、中國武術體系的形成,到民國中華武術界的黃金三十年,真實的武林一直存活在古人典籍、武俠小說和口述歷史當中,傳奇無數令人神往。

以“武林”一詞指代武術界源自民國。行走江湖,學點真功夫難,開鏢局的,往往靠的是經營社會關系才能做好買賣——宮白羽的《偷拳》、《十二金錢鏢》,在某種意義上成為現世的隱喻。

所謂高手多是業余愛好者。武人階層湮滅,習拳者難以營生。職業化的過程伴隨著門派內外的爭斗,也是利益再分配的過程。門派之間的利益紛爭、自說自話,束縛了武術融入現代市場的腳步。

接受采訪的這幾位拳腳上有功夫的人多半老了。他們不愿介入這場利益紛爭,武術只是副業,不吃這碗飯,始終與魚龍混雜的當代“武林”若即若離。

他們是真功夫的篤信者,尚古,哀嘆大師死了。講起往日云煙、大師奇聞總是繪聲繪色,半文言的武術口訣倒背如流,活在自己功夫的楚門里。談起玄妙之處,都強調功理是很身體化的東西,不練沒法細聊,講不明白。

從“強國強種”到“發展體育運動,增強人民體質”,再到反真功夫運動、群眾性武術,傳統武術在西方堅船利炮的刺激下復興,曇花一現,進入大浪淘沙的百年現代化歷程。

如今的武術被肢解成體操、競技體育、健身修為之道和空泛的文化符號,真功夫失傳,師徒制變味,尚武精神沒落,又被席卷入利益交錯的現代商業化浪潮。

有人哀嘆貴族精神的沒落。徐皓峰在《逝去的武林中》寫道:“拳術濫傳,偽作淤積,也必遭輕賤。傳統一斷便沒法復原,沒了,也比走樣好。”

也有人認為這種沒落是一種波浪式漸進的必然歷程,宛若京劇或是唐詩宋詞應時順勢而生。風水輪流轉,傳統文化的滄海桑田不必過度夸大,衰頹之下自有虔誠的信徒自得其樂,走向小眾化。

解構,成為這一傳統文化的注腳。