敬畏經典 入古出新

1982年我上小學一年級就開始學習書法,到現在已有三十多年。斷斷續續,走過一些彎路,也取得了一點成績。學書路上諸多艱辛,甘苦自知。

八十年代貧瘠的蘇北鄉村,沒有多少文化氛圍。沒有資料,教中學語文的父親就買來一本顏書《勤禮碑》讓我學寫;沒有老師,父親就帶我去村里一位長輩家里請教。這位長輩當時80多歲,曾做過私塾先生,毛筆字很有功底。后來在縣里的一次書法比賽中,我得了小學組一等獎,被縣城的朱明仕老師看中,寫信約我去他那里寫字。朱老師上過無錫書法藝專的函授班,他系統地教我接觸了楷、行、隸、篆各種書體。1991年中考,我以面試全縣第一名的成績考入師范,得到了書法老師陳迅先生的厚愛與指導。那時候,他的辦公室和學生書法活動室是連在一起的里外間,他在里面辦公,我們就在外面寫字,氛圍特別好。陳老師經常給我們示范,在他的精心指導下,我進步非常快。在系統學習了《孔子廟堂碑》《雁塔圣教序》和《陰符經》等碑帖后,我深入學習了米芾的行書。在校期間,我參加全市大中專院校學生書法比賽獲得了一等獎。

工作以后,很長一段時間里,寫字斷斷續續的。在信息相對閉塞的鄉鎮,書法學習走了不少彎路,但始終沒有忘記初衷。2003年,好友汪能江專門為我送來書法資料,給我指出書法學習中的一些問題,使我茅塞頓開。此后,在他的幫助下,我參加了市書協舉辦的一系列培訓班,到外地看了很多展覽,眼界大開,思路越來越清晰。2007年的一次書法筆會中,我得到了陳鳳桐等老一輩書家的關注,肯定了我的作品中對經典法帖的傳承,這讓我信心倍增。

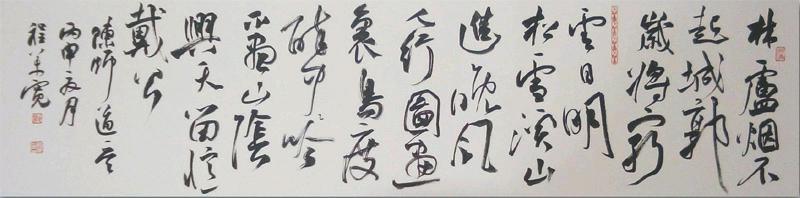

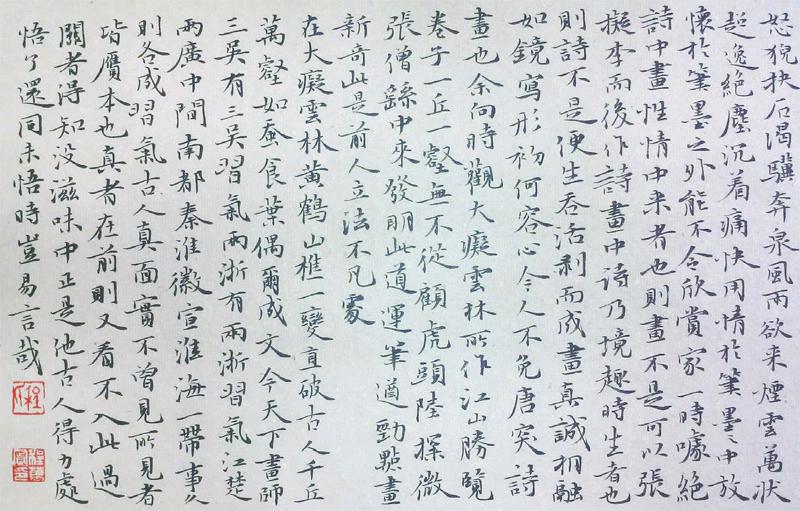

近十年來,我主攻行草書。從米字入手,經王鐸深入,遍臨唐宋及明清諸家草書。 “筆墨當隨時代”,在努力入古的同時,我也特別關注當下書壇的最新動態,使自己的書法融入時代氣息。就這樣,邊臨帖邊參展,開闊了眼界,豐富了技法,找到了不足,取得了更大進步。

與經典對話,跟時代同行。唯有敬畏經典,方能登堂入室;唯有緊隨時代,方能入古出新。這算是我多年來學習書法的一點感悟。

(程萬寬,江蘇省書法家協會會員,連云港市硬筆書法家協會理事,贛榆區書法家協會副秘書長。曾獲得江蘇省首屆中小學教師書法篆刻展二等獎,江蘇省首屆中小學教師正書書法比賽全能金獎;入展第四屆林散之書法雙年展)

責任編輯 何思源