你家的墻為什么是白色的?

我們現在,家里的墻壁絕大多數都是白色的。對我們來說,白墻就是一種共識。

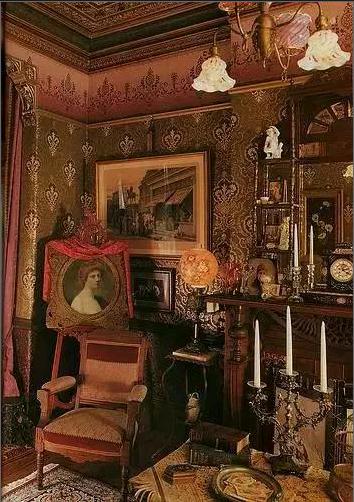

可是在100+年前,別說白墻,連淺色的墻紙都很少見。那時流行的都是這種:

都是典型的維多利亞風格,顏色暗沉,花紋繁復。可是為什么后來墻壁變成白色了呢?

這一切,其實都是因為一個女人。

這個女人叫艾爾西· 德· 沃爾夫,是歷史上第一個室內軟裝師。

在她很小的時候,她就已經很有品位,穿衣打扮都按自己喜歡的來。

我們都知道,演員穿衣打扮其實都由專業的造型師、服裝師負責,但沃爾夫卻是個例外。

她在做演員的時候,穿衣打扮全部都是自己決定。然后劇組的服裝師,和社會名媛,全部都跟著她學怎么穿衣服。

不過她出名,卻不是靠穿衣服,當然,更不是脫衣服,而是改造房間。

在她之前,房間都是這個樣子的:

到了她這里,房間被改造成了這個樣子:

從這次改造中,我們能發現,與其說沃爾夫是重新設計了這個房間的裝潢,還不如說,她是把房間全部收拾了一番。

任何多余的東西,全部丟掉。

把墻面改漆成象牙白或清淡灰,沒用又浮夸的東西全部扔掉,以此換來室內的簡約感,將維多利亞時代的陰沉黯淡掃地出門。

這正是沃爾夫的設計風格,簡潔,明凈。

這次改造之后,沃爾夫一戰成名,于是她干脆改行,專門做室內設計,把簡潔明快的風格發揚光大。

比如著名的“布歇房”,就是沃爾夫的手筆。

這間客廳,八面墻板都嵌有法國畫家弗朗索瓦·布歇的畫,因此也被稱為“布歇房”。

跟維多利亞風格相比,布歇房的裝潢已經非常清新雅致了。

但這還遠遠不夠,于是我們看到后來她的大作都是這個樣子:

她設計的房間,全是大片大片的白墻,大片大片的空白。

而她自己的房間,更是簡潔到極致:

直接忽略所有的顏色,用透明玻璃做墻壁!

她這種獨特的風格,完全拋棄了維多利亞時代浮夸繁冗的風格,在社會上引起一陣狂潮。

什么貴族、明星、富豪、名人,各路名流都紛紛邀請她為自己設計房間,蕭伯納、王爾德更是她的常客。

不僅如此,她的審美甚至影響到了我們現在。

直到現在,我們墻壁的顏色也都是以白色為主。

那為什么她的影響力這么強大呢?

因為第二次工業革命。

在維多利亞時代,美國的經濟飛速發展,各種商人和貴族一個個都變成了土豪。

有錢了之后,他們就想炫出來,展現自己的經濟實力。

于是當時就超級流行各種炫富,一個個的恨不得把粗金項鏈大寶石掛滿房間。

但是到了第二次工業革命,經濟物質已經得到極大的滿足。

于是人們慢慢地開始追求精神上的滿足,追求更高層次的審美。

這是一個對經濟極致追求,最后回歸審美的過程,超越了本能的沖動,不再追求感官上的刺激。

就像十年前,我們喜歡華麗的顏色,而現在卻喜歡淡雅的性冷淡風。

就像真正富裕的社會以瘦為美,真正高檔的餐廳不會追求強烈的味覺刺激,而是在清淡中制造更有層次的口感。

毫無疑問,沃爾夫這種簡潔明快的風格,正好迎合了人們的心理和審美需求。

因此,一直到現在,我們都很喜歡用這種素雅的白色,來裝飾我們的墻壁。

· 意 公 子 說 ·

用白色來裝修墻壁,某種程度上,其實跟我們國畫里的留白很相似。

國畫里通過大片大片的留白,來塑造意境,給我們留下無盡的想象空間。

而白色的墻壁,也給多彩的房間留下一片凈土,讓我們在眾多的顏色和家具中,得到精神上的休息和放松。

在忙碌了一天之后,面對著白色的墻壁,我們可以放空腦袋,放松緊張的精神狀態,也可以隨意地遐想,想怎么來就怎么來。

這不僅僅是精神上的需求,更是一種回歸自我的精神境界。endprint