主題素材的展衍方式

——以瞿小松室內樂作品《Mong Dong》為例

李 琳

(浙江傳媒學院音樂學院,浙江 杭州 310018)

主題素材的展衍方式

——以瞿小松室內樂作品《Mong Dong》為例

李 琳

(浙江傳媒學院音樂學院,浙江 杭州 310018)

瞿小松,八十年代以來中國最活躍和最有影響的作曲家之一。作品《Mong Dong》完成于1986年,作品中運用了很多“綜合性”因素——數控化節奏和無節奏、音樂性語言和非音樂性語言、中國的民間音樂作為素材結合西方作曲技法等。本文從作品音高組織的展衍方式角度出發,對作品主題素材在各個段落間的展衍、縱向聲部間的滲透的寫作方式作為主要研究對象,采用譜例圖示結合論述的方法,從宏觀以及局部上進行分析、歸納。通過對作品的音高組織探索,深入了解現代音樂的創作技法,以及主題素材在創作中的重要性。

瞿小松;音高組織;五聲調性;主題素材

一、主題動機極其變化

在此作品中,幾乎不存在傳統主題含義的長線條型旋律貫穿全曲。瞿小松本人也認為它是無主題音樂。雖然如此,但仔細研究,還是發現它有主題性的材料貫穿。再現中出現逆行再現,并且只有短短的14小節,這與作品的共有三個高潮的存在,并且最高潮的點是在作品偏尾部的地方出現有密不可分的關系。

(一)引子主題

以B宮系統調式進行發展,圍繞升f,升g,b三音,即二度加上三度的音程。旋律音區跨度不大。節拍自由,接近生活化的語調,充滿滑音、裝飾音和微分音。其中,旋律中的微分音來自于旋律本身,非體系,它就民間音樂中之自然存在。

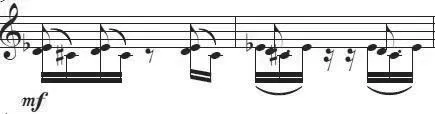

(二)A段主題:(見譜例1)

譜1:

這段旋律中,線條上下來回作七度或是九度大跳,實質卻是二度音程的八度移位。把這些音歸類,不難發現原始音調即是E,D,降D,降E這四個音組成,但旋律風格卻非常音化。

所謂“原始”,不單單是指氣氛,也是材料結構。它尚未形成“調”,也尚未形成“調性”,僅此幾個音而已。

雖然此處是有小節線,但沒有重音,節奏上松散自由,無循環。這些因素的運用,仍然是給人一種即興感,一種“自然”之美。

(三)B段主題

B段轉為快板段落,也是恰空變奏段落。主題由a,b兩個材料構成。雖然這里的記譜是有小節的,但卻無節拍感,因為沒有重音的突出。傳統恰空和聲系列組合,在此簡化為兩個獨立和音。

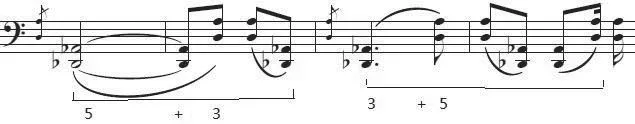

a材料:弦樂聲部空弦音上下二度環繞,(三聲部和聲法),并在形態上它是壓縮的。節奏上是無序的,無重音循環,又是很即興的狀態。(見譜例2)

譜2:

b材料:音程、音域開闊,縱向上以空五度音程發展,橫向上以七度大跳進行發展。音高上僅是E、D/G、A的進行,又是兩組都是二度的音程進行。并且,在節奏上,此處與a材料相比,它是呈伸展狀態的。(見譜例3)

譜3:

在之后的變奏發展中,建立在a材料基礎上,B段進行了幾次不同的變奏,有的是同和聲,變節奏,有的是采用音高材料,但節奏變化,有的變奏中更是把a,b材料重疊在一起進行變奏。

39小節開始是a材料變奏一,屬于音高形態變奏。以中提琴聲部的G為軸音,并以微分音式作為環繞。此處采用廣義復調寫作手法,即三聲部各自獨立,節奏無相同,每聲部內無相同小節。在此運用了中國戲曲鑼鼓中的“亂錘”節奏。

47小節開始是a材料變奏二,屬于節奏變奏、結構變奏。此處的三聲部雖然和聲相同,但節奏卻是變化的。小提琴以四分音符為主導,中提琴以八分音符為主導,大提琴把八分音符和十六分音符綜合在一起作為發展。因此三聲部中的節奏時值也是呈現出下降的狀態—越來越短的時值。在聲部的安排上,每個聲部開始的拍點都不一樣,不過它們都選擇在弱拍上開始出現。三聲部在各自的定位的音高上作不同節奏組合的同音反復,相互交替、填補。這樣看來,三聲部的節奏各一,因而形成了廣義復調,此處運用的是自由節奏對位。

同時,在小提琴聲部是,運用了鏡像折射手法(逆行)寫作,以第三小節的第二拍作為中心軸,之后以逆行手法重復前兩小節的旋律,以達到鏡像折射的狀態。顯而易見,此做法并非是即興,是作曲家刻意設計而形成的。

變奏4,是a材料和b材料的疊置變奏。此處的變奏,是對a材料音高的延續、節奏的變化。對于B材料,在此則變為非常有特色的“魚合八”的節奏,(以八分音符為基本拍)。(見譜例4)

譜4:

(四)c段主題

89小節開始出現C段主題,以ob.模仿中音嗩吶音調,旋律上有“緊拉慢唱”之韻味,給人一種即興,自由之感。主要聲部有調性,卻是模糊的。音高在此處尤為鮮明,因為F音,在此之前的段落中都未曾有出現過。此處主題中音程主要以二度為主。同時,打擊樂此處是運用固定節奏寫法,運用中國民間音樂中土家族的“打溜子”節奏。節奏寫法簡單,但三個聲部又是獨立的,尤其是第三聲部,又出現魚合八節奏特點。

在C段中,人聲是以真假聲交替的短聲吆喝、呼叫的形態出現。打擊樂在此運用悶擊、磋磨的技法,弦樂聲部在琴碼后演奏和弓桿擊弦,還有第一短笛連續吹奏五聲音調。這些種種交織在一起,展現出一幅喧騰、熱烈的場景。

(五)C2主題

130小節開始是對c段的變奏。與c段的結構功能相同,固定節奏在這里也出現,但在材料的運用上,卻是與之相異的。其中,在這里出現的固定節奏,是c段與c1段的結合而形成。同時,這是全曲中唯一調性非常明確的旋律,在降B徵調上發展。并且鋼琴在此是邊奏邊唱,體現民間音樂那種自然、自由的狀態。旋律音高上,從下面譜例圈出的骨架音中,可以發現,它還是以二度音程為主導——F→E為二度,C→降B為二度。在織體處理上,鋼琴中歌唱的旋律是與人聲處于一種平行疊置的狀態,之后的弦樂群也是如此。

本段是作品的高潮段落,全樂隊都進行邊奏邊唱。并且,人聲在此處一直重復“duan dao qi”的歌詞,加劇了音樂的緊張、急促的氣氛。以及鋼琴運用金屬刷進行連續刮奏。所有的樂器交織在一起,匯集成一片渾濁、嘈雜的音響。

(六)再現A1段

再現時是嚴格的逆行再現,只有短短的14小節,緊接著就進入尾聲段落。因之前的發展一直是以變奏的手法為主導,因此在再現時不需要再大篇幅的出現原主題,那樣會有聽覺疲勞的效果,當然,在此也不需要再作有大篇幅的發展,那樣又會顯得繁瑣,所以在逆行的再現中,作曲家并未對它作很大的改變。同時,此處采用的逆行再現A段,又勾起聽眾對樂曲開始的回憶。(見譜例5)

譜5:

(七)尾聲段主題

同樣,尾聲段落開始時,也是運用逆行的寫作手法。是對引子材料中最末的人聲進行逆行,這里巧妙的把它移位到了FL.上再現。尾聲中出現引子材料的再現,這也正好體現了呼應的結構,以達到全曲的圓滿之感。(見譜例6)

尾聲中的女高音聲部和男高音聲部,各自獨立而又相互交錯的節奏,各自吟唱不同的歌詞,使他們形成良好的聲部對位關系。

其中,女高音聲部以p的力度,并是氣息悠長的演唱方式,不斷地重復著E和升C這兩個音,使得作品留有久久不能散去之感,令聽眾意猶未盡,為整首作品添色不少。

譜6:

尾聲中首次出現SOP.聲部,并且材料是難得一見的三度音程,此三度音程來源于引子開頭。只是在引子中,此三度是上行的,而在尾聲處,這三度是往下行方向進行的。在最后以人聲作為全曲的終結,也形成了與引子的完美呼應,不會讓引子的素材顯得太過單薄。

通過上述的一些譜例,可以看出全曲的音程關系以二度、四度、五度為主導,偶爾穿插三度。甚至在有的片段中,會有很明顯的五聲調性的旋律游離出現。作品雖以無調性旋律居多,但有的旋律片段是含有五聲性風格特征。中國文人所常用的散起、散吟、在單個音上加工或在一定程度上避免樂曲起伏的周期性和節拍重音循環等瀟灑的音樂陳述風格,都使這些旋律無論是從微觀上還是宏觀上都透出中國音樂特有的神韻。種種這些素材,都與中國的音樂元素緊密相連。在旋律上,節奏上,唱腔上,技法上等等,可以看到作曲家無時無刻不在體現他所追求的“自然”之美。

二、結語

作品所要表達的是民間音樂中那種不做作,很自然的音樂形態,因此,較多的旋律都體現出一種即興的意味,這也就是為什么作品中幾乎不存在傳統主題含義的長線條型旋律來貫穿全曲的重要原因之一。

在音高組織方面,主要由二度音程為主導貫穿全曲,以空五度音程作為補充。旋律中偶爾會出現具有五聲特性的風格,但調性調式幾乎是不明確的。和聲上最多應用的還是二度音程的疊置,雖然音區較狹窄,但密集音區的疊置對于產生音樂中渾沌的效果有著很好的表現韻味。在這部作品中所表達的那種“原始人類同自然渾然無間的寧靜”,這正巧與中國傳統文化中的“天人合一”是吻合的。現如今,再次慢慢品味《Mong Dong》,它還是依舊有它獨特的藝術魅力。■

[1] 尚潔敏.Mong Dong——音樂中的自然之美.音樂天地,2006:57.

[2] 陳怡.青年作曲家創作心態錄.音樂研究,1986,04.

[3] 李吉提.中國音樂結構分析概論.北京:中央音樂學院出版社,2004,01:473.

[4] 思銳.Mong Dong作曲技法談.人民音樂,1986,06.

[5] [德]格羅塞 著,蔡慕暉 譯.藝術的起源.北京:商務印書館,1984:221.

[6] 吳釗,劉東升.中國音樂史略.北京:人民音樂出版社,1983:5.

[7] 谷玉梅.瞿小松及其混合室內樂Mong Dong新探.交響(西安音樂學院學報),2004,04.