民族地區城鎮化進程中音樂人類學研究主題的轉換

董 波

(內蒙古師范大學音樂學院 ,內蒙古 呼和浩特 010010)

民族地區城鎮化進程中音樂人類學研究主題的轉換

董 波

(內蒙古師范大學音樂學院 ,內蒙古 呼和浩特 010010)

音樂人類學在地域上究竟城鎮與牧區(農村)孰輕孰重,相當時期內處于搖擺之中。傳統上,音樂人類學研究基本上以牧區為主的,是以牧區的非物質文化遺產及其音樂文化為基礎的,解決的是牧區文化問題。但隨著城鎮化的推進,音樂人類學研究的文化基礎開始動搖,音樂人類學研究由牧區向城鎮轉變,音樂人類學的城鎮主題出現端倪。因此,音樂人類學研究應順應這一變化,更加關非物質文化遺產的城鎮基礎,在人才隊伍、研究方法體系、研究目標和主題方面發生轉變。對民族地區而言,城鎮規劃要與民族音樂文化的保護、開發和利用進行良性互動,形成具有自己特色的城鎮化路子,這也是民族地區推進新型城鎮化頂層設計的一個重要方面。推進民族地區的城鎮化,應特別少數民族等具有特殊需求群體的音樂文化滿足程度等方面的問題,因此音樂人類學應轉換研究主題,關注民族地區城鎮化推進中民族音樂傳承和保護的問題。文章以內蒙古地區為背景進行探討。

民族地區城鎮化;音樂人類學;民族音樂

我們在關注非物質文化遺產的保護問題,一直呼吁和強調的是都是對一些具有民族特色的建筑、服飾、風俗習慣等外在文化表征的保護,卻似乎很少把關注點放在民族社會中的“人”身上。畢竟,“人”才是文化的活的載體。我們談牧區、城鎮化等問題,其本質上也是“人”的問題,城鎮化就是“人化”的過程。因此,正確對待少數民族成員身上的“民族性”與“現代性”應當是非物質文化遺產保護的最重要的核心問題之一,即怎樣使民族成員具備應有的“現代性”,又使其身上的“民族性”不會發生斷裂,使二者在民族成員個體身上不相沖突,又使其和諧共存。在城鎮化過程中只有實現“民族性”在一代又一代人身上的延續,才能確保民族文化機體永遠有新鮮血液的注入,才能使民族文化持久煥發活力而不會在缺乏主體的情況下走向衰落。民族地區城鎮化進程中音樂人類學研究主題的轉換,實際上就是少數民族成員身上的“民族性”與“現代性”的關系問題。此外,同樣是音樂人類學的研究,在不同的背景下其關注的問題、主題、取向和方法是不同的,因此我們應關注不同背景下的音樂人類學的研究主題的變化。

一、民族地區非物質文化遺產:音樂人類學關注的研究主題

認清和把握音樂人類學關注民族地區非物質文化遺產的必要性和可能性,是整個研究的前提和基礎。

要把握民族地區非物質文化遺產是音樂人類學關注的研究主題,首先要弄清何謂音樂人類學,有研究者指出:其一,音樂人類學主要采用民族學的方法來研究音樂,根據英國不列顛百科全書“民族學”主要指人類學中的“文化人類學”;其二,自1964年梅里亞姆的《音樂人類學》著作發表以后,更加轉向注意音樂與文化多重維度關系的研究,如文化中的音樂研究,通過音樂研究文化,音樂與各文化組成部分的研究,跨文化以及文化變遷的音樂研究等等。[1]在這里,文化包括傳統文化、非物質文化遺產等。

(一)關注民族地區非物質文化遺產是音樂人類學學科特殊性的體現

非物質文化遺產是指各族人民世代相傳并視為其文化遺產部分的各種傳統文化表現形式,以及與傳統文化表現形式相關的實物和場所。其中包括音樂、舞蹈、戲劇、曲藝和雜技等。我國豐富多彩的非物質文化遺產,蘊含著中華各民族特有的精神價值、情感理想、思維方式、審美意識,是維護我國文化身份和文化主權的基本依據,是連結民族情感的紐帶和維系國家統一的基礎。

(二)關注民族地區非物質文化遺產是音樂人類學與音樂學相區別的重要標志

非物質文化遺產與以物載體的物質文化遺產的重要區別是,人類非物質文化遺產主要是以人的生命為載體,以生命的形式傳承和發展的。非物質文化遺產就是寄托于生命的人類文化遺產內容。人的生命的形式,是非物質文化遺產的主要承載形式。雖然其中的一部分可以借助物質的形式來承載,但生命的形式是非物質文化遺產的常態、活態、健康態的最為重要的存在形態。[2](87)音樂人類學研究非物質文化遺產及其音樂,應該把中心放在社會和文化環境中的人和音樂家及行為上,而不是音樂上。音樂學則把中心放在音樂上,而不放在音樂產生的社會和文化背景上。

(三)關注民族地區非物質文化遺產是音樂人類學學科應有之意

首先從時空上的界定看,非物質文化遺產既包括古代非物質文化遺產,也包括近代的非物質文化遺產。這與音樂人類學對音樂文化研究的時空范圍基本一致的。正如有研究者所指出:“非物質文化遺產系指在歷史、藝術、人種學、社會學、人類學、語言學或文學方面具有特殊價值的傳統和民間文化表現形式。”[2](139)

其次從文化內涵的界定來看,非物質文化遺產是人類的“精神植被”,音樂人類學應給予更多的關注。現時流傳于一些國家、地域,為相對聚居的民族所擁有的原生態文化藝術,如:音樂、舞蹈、民間工藝和以原始吟唱方式傳承的民族史詩等,都屬于非物質文化遺產。這樣理解非物質文化遺產和音樂人類學研究中對音樂文化的內涵的理解也基本一致的。

再次,從非物質文化遺產與人的關系來看,由于非物質文化遺產是指被各群體、團體、有時為個人視為其文化遺產的各種實踐、表演、表現形式、知識和技能,而那些傳說故事、音樂、美術、歌舞、技能及實踐等是人的本質特征(如語言及思維)和人的潛在功能(如技藝和經驗)的非物質文化形態。實踐和表演貫穿于人的生產活動和藝術創作過程之中,離開了人,這些活動就無法開展,那么這些非物質文化遺產就無法存在。音樂彈奏,戲劇、歌舞表演、手工技藝、曲藝雜技等,如果沒有技藝的持有者和表演者,就無法體現其內涵和意義,其文化形態就歸于不可知。無論是什么樣的非物質文化遺產,都是以人作為載體的,因此關注人的觀念、信仰和態度非常重要。

由上可知,民族地區非物質文化遺產及其所附帶的音樂正是音樂人類學研究的主題和領域。民族地區非物質文化遺產是音樂人類學學科特殊性的重要表現,也是音樂人類學和音樂學相區別的重要標志,更是音樂人類學的應有之意。以音樂人類學的視角和方法研究民族地區非物質文化遺產及其音樂具有重要的理論和現實意義。

二、民族地區非物質文化遺產與牧區及信仰基礎

我們在關注非物質文化遺產的保護問題,一直呼吁和強調的是都是對一些具有民族特色的建筑、服飾、風俗習慣等外在文化表征的保護,卻似乎很少把關注點放在民族社會中的“人”身上。畢竟,“人”才是文化的活的載體。而草原的非物質文化遺產就是塑造少數民族的民族性,塑造草原人的媒介和載體。

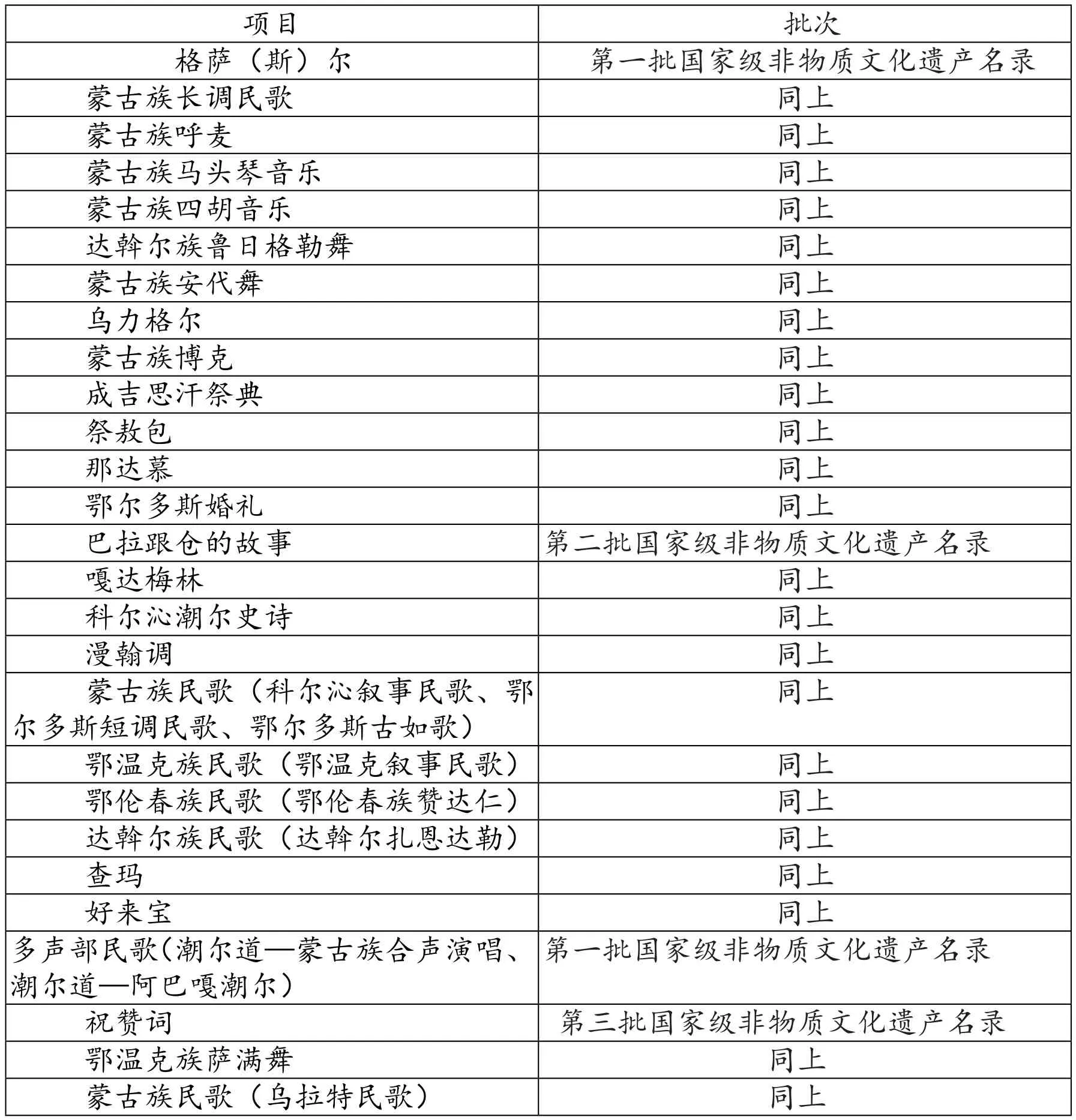

表1

(一)民族地區非物質文化遺產現狀

除了民歌、器樂、舞蹈等音樂之外,其它的如敖包、祭奠、博克、那達慕、婚禮、烏力格爾、贊詞、故事、史詩等中都存在音樂或音聲,具體有薩滿音樂、佛教音樂、民族民間音樂,甚至還有現代流行音樂。而這些音樂(音聲)與儀式和信仰存在密切關聯。

(二)牧區及信仰群體的支持力量

以上提到的非物質文化遺產存在的基礎幾乎都是牧區和牧民。也可以說,它們存在的力量和動力也來自于牧區和牧民。只要牧區在、牧民在,它們就有存在的可能和空間。

1.牧區和牧民與非物質文化遺產的天然聯系。在牧區社會,文化與自然從來就是一個整體,一定的自然環境培育了特定的民族文化,反過來,民族文化又高度適應自然環境、保護自然環境。所謂的牧區是一個地域概念,相對于農村和城鎮。它包括自然環境、社會經濟。所謂的牧區就是指人們在草原自然環境基礎上,利用草地資源發展畜牧業的經濟區。還包括人口、文化等方面。在文化上牧區民族文化有自身的特點。在內蒙古廣大牧區居住的少數民族,主要是蒙古族、達斡爾族和鄂溫克族,他們都具有自己的文化傳統,在語言、教育和信仰上都各有特點。首先,在少數民族聚居的牧區,具有語言單一性特點。牧區是各少數民族母語的交際區。其次,民族文字和文化教育歷史悠久。如蒙古族不僅具有自己的民族語言,還有自己的民族文字。再次,宗教文化是牧區文化的一個特點。[3](171)牧民對牧區及其非物質文化遺產具有高度的認同、加納和歸屬感,他們與牧區及其非物質文化遺產之間有著難以割舍的文化和心理聯系。

2.牧民是非物質文化遺產信仰的重要力量。關于何謂牧區,有學者作了分析概括,指出眾多出版物乃至教科書都將“牧區”解釋為利用天然草原,采取放牧方式,經營畜牧業以取得畜產品為主的一類區域。而實際上“牧區”概念是晚近時期才形成的概念,而且是中國特色的概念,是在20世紀上半期與“半農半牧區”、“農區”同時形成的。在內蒙古自治區和新中國相繼成立后呈現于人們面前的“牧區”,事實上就是之前幾十年間大規模農耕入侵的勢力未能推及,從而被保留下來的“蒙古地區”。所以,“牧區”的首要特征就是民族地區。對內蒙古牧區而言,“牧區”就是蒙古等游牧民族故土和家園——蒙古高原的一部分。[4](5)可見,廣大牧民才是牧區非物質文化遺產的重要力量和堅實的支持者。

3.非物質文化遺產的產生源于牧區及牧民。一般看來,人們對牧區、牧民有諸多的誤解,認為牧區落后,牧民愚昧無知等,就如有研究者指出,與城市相比,農村是邊緣;與工人相比,農民是邊緣;與工業相比,農業是邊緣。而在現實生活中,與農村相比,牧區是邊緣;與農民相比,牧民是邊緣;與農業相比,牧業是邊緣。牧區為邊緣的邊緣。[4](1)但是一般而言,任何文化,包括非物質文化遺產,都是“本土社會”的一部分,它的形成和發展離不開本土社會。因此,任何文化和社會的關系也只能是指文化與某一具體的“本土社會”的關系,而不可能是與一個抽象的“一般社會”的關系。任何社會的文化發展的目的都是為了保證那個“本土社會”的延續,而不是為了保證某一抽象的“一般社會”的延續。從這個意義上說,文化,非物質文化遺產,是為了這個社會的人掌握和擁有,并在此基礎上形成更高、更圓滿的生活和生產智慧。由此可見,源于牧區和牧民的非物質文化遺產,不能離開牧區和牧民,牧區和牧民是它生存和延續的不可或缺的基礎。

三、民族地區非物質文化遺產與城鎮化及信仰基礎變遷

在城鎮化過程中,之前的牧區變為城鎮,牧民成為城里人,他們的觀念、價值取向和信仰也發生巨變,那么,我們以上談到的非物質文化遺產的信仰基礎是否發生變化,答案是肯定的。

(一)城鎮化正在成為民族地區發展的主導趨勢,應成為我們進行音樂人類學研究的立足點

對少數民族而言,城鎮化不僅僅是一種愿望,而且也是一種現實。實際上,20世紀90年代以來我國經濟社會迅速發展的浪潮已經將各民族卷入城鎮化的軌道之中。內蒙古草原牧區大規模城市化始于20世紀90年代末期。對于牧區社會來說,所謂的城鎮化就是指蘇木向城鎮靠攏,牧區蘇木、嘎查等行政單位大量減少,撤并建設更大些的鎮。牧區經濟體中工業經濟比例增加,牧民從事工業經濟獲得更多的利益,部分牧民成為工廠工人,甚至當老板成為新一代牧民。傳統牧業向現代牧業的轉型,即傳統的逐水草而游牧的傳統牧業經濟要部分或整體地向基地化養殖轉變,其牧業經濟經營方法、生產設備、投入與產出效益等都發生變化。牧民向居民的身份轉換,其住所從蒙古包房向樓房的轉化。從“草原牧民”到“都市牧民”的身份轉換。環境從廣闊的草原向繁華喧囂的城市變化。[5](29-30)在這里應消除幾個誤解:一是認為城鎮化僅僅是人口居住地和職業的轉變以及城市空間的擴展;二是認為城鎮化就是生活方式和都市文明的擴散過程;三是由于認為城鎮化就是用城市文明來改造和取代鄉村文明的過程。實際上,城鎮化過程既是人口、經濟、社會從傳統的鄉村社會轉化為城市社會的過程,也是城市與鄉村相互交融、互動,實現鄉村與都市在經濟、社會和文化等方面的全面整合和共同發展的過程。由此,音樂人類學對非物質文化遺產保護和傳承的研究立足點,應從過去的牧區轉換到城鎮,把城鎮化作為研究非物質文化遺產保護和傳承的立足點。

(二)城鎮化進程中,非物質文化遺產的保護的問題日益突出,音樂人類學研究應增強文化意識

城市化是指人口向城市地區集聚和鄉村地區轉變為城市地區的過程。在城市化之前,蒙古族居住在相對封閉的地區,固有的以地域為載體的民族意識相對穩定。然而,在城市化背景下,民族與地域之間的關系逐步淡化。由于各個民族共同的地域格局被打破,也就是說各個民族沒有專門的地域,不同民族雜居的地區已經越來越多,所以民族意識逐漸趨于淡化。這是由于城市化是現代化的過程。城市有相對完備的生活服務設施及文化傳播設施和文化用品,如學校、醫院、影院、郵局、書籍報刊等,它們是以其他文化和現代流行文化的載體和傳播媒體。城市化是蒙古族地區異文化和現代性傳播的重要促進因素,各種他文化和現代性因素通過城鎮化傳布到各個蒙古族地區。這些無意例外地以漢文化或其他外來文化表達的,從而使漢文化和其他外來文化得到廣泛地認同和接納,使蒙古族傳統的本土文化在這樣交替過程中發生變遷,其傳承發生斷裂,以本地區為載體的民族意識淡化不可避免。具體表現在對家鄉缺乏熱愛,想方設法離開家鄉,離開內蒙古到內地或異地求學、工作等等。城市化使少數民族的生存環境和條件改變,使少數民族文化處于無根基的心理狀態。草原和游牧是蒙古人的歷史根基,也是他們獲取精神力量的源泉,蒙古文化是在馬背上搭載起來的文化,馬背和氈房是蒙古文化的發祥地,對于陌生的工業文明和城市化,部分蒙古人雖因感到新奇而有所向往,但這種趨勢可能導致蒙古文化之根基的喪失,因此,音樂人類學者,應有文化意識。如果之前的非物質文化遺產保護和傳承的研究是在牧區文化基礎上,那么在城鎮化背景下,應考慮在城鎮文化的基礎上保護和傳承非物質文化遺產的問題。

(三)在城鎮化進程中,非物質文化遺產信仰者的身份出現了新的矛盾和危機,音樂人類學研究應更新知識基礎

草原非物質文化遺產是少數民族與草原牧區人文生態換相互調適的產物,是對傳統的游牧文明的一種適應,是一種歷史的沉淀。因此,在城鎮化過程中,非物質文化遺產的一些特質,在牧區生產條件下使用的生產工具,適應牧區生活狀況的生活器具,甚至一些獨有的文化習俗、服飾表現、建筑風格、傳統工藝等,將在城市人文生態環境下,因失去了使用價值而逐漸退出歷史舞臺。城鎮化改變了少數民族的生存環境,各民族交往增強,少數民族成員的功利思想上升,比較在乎個人利益的得失,民族意識的工具性不斷增強,使進入城市的少數民族成員的民族認同感意識開始逐步淡化,民族內聚力和向心力日益弱化。城市化使狹隘的民族意識被廣泛的、層次多樣的民族意識所代替。因此在城鎮化進程中,在身份的認同上,城市各民族成員更加強調自己是“某某市人”,而不是“某某民族”。社會交往中民族身份認同已退居為隱性的次要的因素,市民或者職業身份是城市社會認同的首要標志。城市中個體單一的身份認同已經被多元的身份認同所替代。傳統社會中個人身份單一化、固定化,農民永遠是固定的農民,而城市民族,他們在居住環境、經濟活動、婚姻關系、職業選擇等方面已經與城市漢族及其他民族高度融合,其家族認同、地域認同、宗教認同等正在消解。[6](18-20)因此,音樂人類學應更新知識基礎,從關注牧區問題到關注城鎮化中非物質文化遺產信仰者的身份問題的變化,再不能站在牧區和牧民信仰的角度來關注非物質文化遺產的保護和傳承的問題。

(四)在城鎮化進程中,音樂人類學研究面臨多重思潮,應加以辨析

城鎮化對非物質文化遺產的保護和傳承到底帶來什么,答案中有兩種對立的思潮或觀點,一是把城鎮化視為非物質文化遺產衰退的“催化劑”;另一種則是把城鎮化看成是非物質文化遺產保護和傳承的“福音”。我們認為,城鎮化對非物質文化遺產保護和傳承而言,是一柄雙刃劍,既是嚴峻的挑戰,又是巨大的機遇。有研究者指出:“城市化進程中民族文化面臨挑戰。少數民族城市化過程中,民族傳統文化的生成與保持受到嚴重的威脅,城市化加劇了外來文化對民族文化的沖擊,城市化促進了民族文化的普同化,城市教育對少數民族人口文化素質產生負面影響。與此同時,城市化給民族文化提供了巨大的機遇。從宏觀看,城市化帶來了民族文化的變遷。城市化過程中,少數民族從農村來到城市,民族文化的生存背景和生存狀態發生了變化。文化生態的變化是文化發展、變遷的重要原因之一。城市化還從微觀方面促進了民族文化的發展。城市化加快了城鄉人口流動,使族際交往更加頻繁,促進了不同民族文化之間的相互傳播、相互影響,導致民族文化中新的特質迅速增加,使民族文化變得越來越豐富,越來越多樣,為民族文化的發展奠定了基礎。”[6](394)因此,音樂人類學者面對城鎮化過程中不同的思潮和觀點,應做出理性的判斷和鑒別,為非物質文化遺產的保護和傳承研究應有正確的態度。

四、民族地區城鎮化進程中非物質文化遺產:音樂人類學應關注的主題

如何在城鎮化過程中,繼續保持和保護這些非物質文化遺產,這是我們應關注探討的一個課題。為此應構建適合城鎮化進程中非物質文化遺產的研究方法體系。通過對城鎮化進程中非物質文化遺產進行調查、搜集、整理、比較、分析和研究,探索保護利用非物質文化遺產資源的思路,使其在城鎮化中發揮更好的重要作用。

(一)文獻研究。在非物質文化遺產保護中,好似存在一個悖論現象,即非物質文化遺產保護和城鎮化、現代化兩難抉擇:保護非物質文化遺產有時妨礙社會的現代化、城鎮化,而社會現代化、城鎮化卻以犧牲非物質文化遺產為代價。因此,通過文獻研究,充分尋找相關依據,確立城鎮化進程中非物質文化遺產研究的具體目標。要充分掌握有關非物質文化遺產、游牧文明、城鎮化等方面的國內外資料,使研究建立在前沿基礎上進行。

(二)理論研究。研究重心轉移到非物質文化遺產主題。城鎮化是民族地區發展的必然趨勢,民族地區都面臨著城鎮化與民族發展的許多問題,通過探討民族地區城鎮化的進程、特點、問題以及對民族地區的影響,從中探索非物質文化遺產及其音樂的一些普遍問題。對民族地區城鎮化中音樂人類學對非物質文化遺產的研究,既要置于城鎮化大背景中,對于它與牧區與城鎮化的繼承關系研究考察與探索。在研究中采用比較研究的方法,將牧區與城鎮化中非物質文化遺產的信仰態度進行比較研究,比較包括宏觀、中觀和微觀的層面的比較。通過對民族地區城鎮化中非物質文化遺產及其音樂的專題研究,為音樂人類學的研究提供理論探索,推動音樂人類學的學科建設。

(三)借鑒研究。就是指翻譯和介紹。類似國外的一些相關成果投入適當的精力需要翻譯和介紹。組織翻譯和出版一批具有較高學術和藝術價值的城鎮化主題的作品,為民族地區城鎮化中音樂人類學研究提供新的內容和領域。借鑒國外相關國家在城鎮化條件下如何保護少數族群傳統文化和生態環境,如何實現少數族群地區的可持續發展等等問題。

(四)田野考察研究。在城鎮化進程中對非物質文化遺產的音樂人類學研究,首先要摸清“家底”,了解哪些需要保護,哪些最急需保護,如何進行最有效地保護。只有掌握了家底,才有更可靠的依據,才能有的放矢,研究效率才會提高。

(五)培養研究隊伍。建立一支過硬的懂得和熟悉城鎮文化的專業化研究團隊。對非物質文化遺產除了搶救承載者,利用各種教育渠道培養瀕臨失傳的非物質文化遺產的傳承人之外,還培養有學術素養,應有一定的專業理論、方法論和研究技能并熟悉城鎮生活及文化的研究者。因此,我們要培養研究人才納入正規的教學、培養日程中,定期舉辦短期培訓班,從基層培養具有一定學術修養的研究人員。

[1]管建華.音樂人類學的視界——全球文化視野的音樂研究[M].上海:上海音樂學院出版社,2010.

[2]王文章.中國非物質文化遺產保護論壇論文集[M].北京:文化藝術出版社,2006.

[3]劉世海.內蒙古民族教育發展戰略概論[M].呼和浩特:內蒙古教育出版社,1993.

[4]包玉山等.內蒙古牧區發展研究[M].呼和浩特:內蒙古大學出版社,2011.

[5]胡春梅.牧區教育研究——以內蒙古部分牧業旗為例[M].呼和浩特: 內蒙古出版集團,內蒙古教育出版社,2012.

[6]南文淵等.東北少數民族城市化研究[M].北京:民族出版社,2011.

【責任編輯 黃雋瑾】

The Shift of Research Topic on the Anthropology of Music in Urbanization of Minority Regions

DONG Bo

(Inner Mongolia Normal University, Inner Mongolia Hohhot 010010)

It has been an unsettled question for a long time that whether urban or pasturing (rural) areas play a more influential role in the research of Anthropology of Music. Traditionally, the focus of anthropology of music is basically carried out in the pasturing areas, which is based on the intangible cultural heritage and music culture, aiming at solving the problem of pastoral culture. However, with the advancement of urbanization, the cultural basis of anthropology of music becomes more and more instable, shifting from pasturing areas to urban regions. Gradually, the topic of anthropology in urban areas begins to take shape. Therefore, it is believed by the author that the research on anthropology of music should comply with the change, paying more attention to the urban basis on the intangible cultural heritage and making some more changes on talent team, research method, research objectives and topics. From the view of minority regions, urban planning should conduct a positive interaction with the protection, development and application of folk music culture so as to form its own specific urbanization approach, which is also an equally important aspect in the advancement of the top design of new urbanization in minority regions. It has to be mentioned that special attention should be paid to problems like whether groups with special needs (e.g. ethnic minorities) are satisfied with the current musical culture. Therefore, the transformation of the research topic on anthropology music is quite necessary. Moreover, more importance should be attached to the inheritance and protection of folk music in the process of urbanization in minority regions. This article will discuss the above-mentioned topics in Inner Mongolia.

G122

A

1672-9838(2017)02-078-07

2016-12-30

本文系2016年國家社會科學基金(一般項目)項目,課題名稱《內蒙古地區蒙傳和漢傳佛教儀式誦經音樂跨文化比較研究》(項目批準號:16BZJ018)。

董波(1971-),女,內蒙古師范大學音樂學院教授,院長助理,碩士研究生導師。中國藝術研究院藝術人類學博士,上海音樂學院民族音樂學博士后。