基層醫院抗菌藥物治療多重耐藥菌感染的用藥控制指標研究

陳炳興 繆曉娜 羅惠冬

基層醫院抗菌藥物治療多重耐藥菌感染的用藥控制指標研究

陳炳興 繆曉娜 羅惠冬

目的 研究基層醫院抗菌藥物治療多重耐藥菌感染的用藥控制指標, 指導合理用藥。方法 通過文獻檢索, 結合基層醫院的多重耐藥菌感染癥狀特征、耐藥特征及耐藥現狀, 擬定用藥控制指標的評價參數及評價方法, 對本院2012~2015年應用抗菌藥物治療多重耐藥菌感染的124例病例進行回顧性評價和數據分析。結果 124例多重耐藥菌感染病例停用抗菌藥前的評價分值為27.37分, 當評價分值≤27.37分時, 表明患者機體已趨正常, 可停用抗菌藥; 當評價分值>27.37分時, 表明患者仍需要抗菌藥物治療。該評價分值(27.37分)即抗菌藥物治療多重耐藥菌感染的用藥控制指標。結論 抗菌藥物治療多重耐藥菌感染的用藥控制指標的研究有助于基層醫院臨床藥師對抗菌藥使用進行有效可行的干預, 促進臨床合理用藥。

多重耐藥菌;抗菌藥;控制指標

受基層醫院自身條件限制以及在落實防范措施等方面的不足, 多重耐藥菌感染已成為基層醫院感染的重要傳染源之一, 不合理使用抗菌藥物是發生多重耐藥菌感染的根本原因[1]。特別是無指征用藥、不恰當地選擇抗菌藥、過度治療及頻繁換藥等不便合理應用導致耐藥率越來越高, 耐藥程度越來越嚴重。而使用抗菌藥的療程過長則浪費醫藥資源,療程過短則易產生耐藥性。因此, 臨床上需要建立有效的抗菌藥物治療多重耐藥菌感染的用藥控制指標評價體系, 通過用藥控制指標來指導用藥時間, 為促進基層醫院抗菌藥物的合理使用提供參考。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 隨機抽取本院2012~2015年收治的124例多重耐藥菌感染的住院患者的病歷資料作回顧性分析, 病例納入標準:①細菌培養為多重耐藥菌感染的患者;②年齡≥18周歲患者;③使用了一聯、二聯或多聯抗菌藥物治療的患者;④治療轉歸為治愈出院的患者。排除標準:①細菌培養為革蘭陽性桿菌的病例;②臨床藥學室確認為不合使用抗菌藥物;③有基礎疾病的患者。

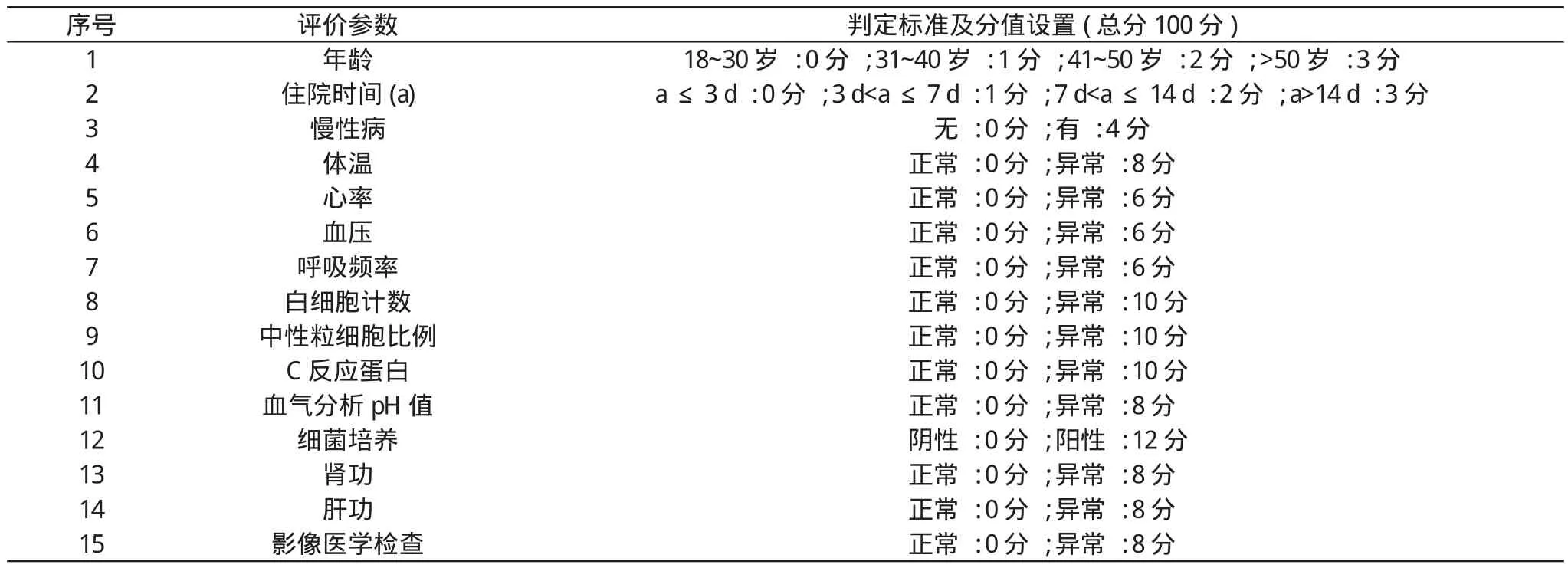

1. 2 病例評價參數、判定標準及分值設定 通過文獻檢索,結合基層醫院的多重耐藥菌感染癥狀特征、耐藥特征及耐藥現狀, 參照2002年衛計委(原衛生部)頒發的《醫院感染診斷標準》[2], 根據患者病情的基本情況、體征、主要癥狀、實驗室檢查和影像醫學檢查結果等擬定15項病例評價參數,設定分值分配權重(總分值定為100分)、判定標準及評價分值。見表1。

表1 病例評價參數、判定標準及分值設定

1. 3 病例評價方法 按照病例評價標準, 分別以使用抗菌藥前和停用抗菌藥前為評價時間點對符合納入標準的124例多重耐藥菌感染病例進行2次評價, 評價分值作為樣本數據以均數±標準差表示, 通過數據分析, 總結出基層醫院抗菌藥物治療多重耐藥菌感染的用藥控制指標值。應用抗菌藥物治療多重耐藥菌感染時, 當評價分值大于用藥控制指標值時需繼續使用抗菌藥物;當評價分值小于用藥控制指標值時可考慮停止使用抗菌藥物。

為保證評價的數據真實可信, 本院臨床藥師介入到臨床實踐工作, 參與臨床會診及治療方案的討論, 根據多重耐藥菌的種類、感染特征及耐藥特征提供抗菌藥物的合理選擇意見, 臨床醫師及護理人員全程監控多重耐藥菌感染患者病情進展, 完善患者病情的基本情況、體征、主要癥狀、實驗室檢查和影像醫學檢查, 并按要求填寫監控記錄直至患者轉歸或出院;護理人員根據患者病情, 在標準預防的基礎上嚴格落實隔離措施, 正確采集細菌培養標本, 嚴格按規定用藥,每日做好監測及診療環境的清潔和消毒工作。在治療期間隨時觀察病例患者的治療效果, 記錄使用抗菌藥物的種類、用法用量、藥品不良反應等信息。

2 結果

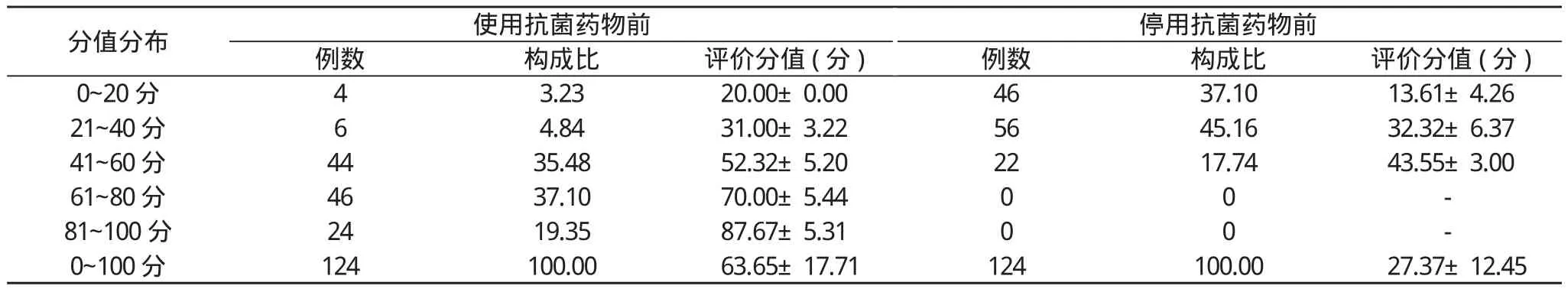

124例多重耐藥菌感染病例停用抗菌藥前的評價分值為27.37分, 當評價分值≤27.37分時, 表明患者機體已趨正常,可停用抗菌藥; 當評價分值>27.37分時, 表明患者仍需要抗菌藥物治療。該評價分值(27.37分)即抗菌藥物治療多重耐藥菌感染的用藥控制指標。見表2。

表2 124例多重耐藥菌感染患者的病例評價分值及分布(n, %, x-±s)

3 討論

3. 1 多重耐藥菌感染與抗菌藥物的應用 多重耐藥菌主要是指對臨床使用的≥3類抗菌藥物同時呈現耐藥的細菌。常見多重耐藥菌包括耐甲氧西林金黃色葡萄球菌、產超廣譜β-內酰胺酶細菌、耐萬古霉素腸球菌、耐碳青霉烯類抗菌藥物鮑曼不動桿菌、耐碳青霉烯類抗菌藥物腸桿菌科細菌、多重耐藥/泛耐藥銅綠假單胞菌和多重耐藥結核分枝桿菌等[3]。目前國內外可見的抗菌藥物與多重耐藥菌關系的研究基本認同:細菌耐藥性的發生和發展是抗菌藥廣泛應用的結果,隨著抗菌藥的大量應用, 特別是無指征用藥、不恰當地選擇抗菌藥、頻繁換藥及過度治療, 導致耐藥率越來越高, 耐藥程度越來越嚴重。不合理使用抗菌藥物是發生多重耐藥菌感染的根本原因[4,5]。

可見的抗菌藥物治療多重耐藥菌的研究認為, 設計精準的給藥方案、建立抗菌藥物應用預警機制等合理用藥干預措施可明顯降低多重耐藥菌感染的發生率[6]。國內可見基層醫院抗菌藥物治療多重耐藥菌感染的研究報道, 可見抗菌藥物聯合應用對某種多重耐藥菌的體外活性研究[7,8]。集中于個別指標的定性分析, 缺少系統的定量評價標準, 未見抗菌藥物治療多重耐藥菌與用藥時間的相關因素分析。因此, 進行基層醫院抗菌藥物治療多重耐藥菌感染的用藥控制指標研究, 有助于完善基層醫院抗菌藥物使用控制指標研究。

3. 2 抗菌藥物治療多重耐藥菌感染的用藥控制指標總結 按照病例評價標準對124例多重耐藥菌感染的病例進行回顧性評價, 評價所得分值越低, 表明患者機體越正常; 評價分值越高, 表明患者機體越不正常, 越需要抗菌藥物治療, 不能停用抗菌藥物, 病例停用抗菌藥前的評價分值就是抗菌藥物治療多重耐藥菌感染的用藥控制指標。用藥控制指標能為臨床用藥提供有效參考, 當評價分值下降到預設定的用藥控制指標才能停用抗菌藥物, 但多由于患者的生理體征正常值與基礎疾病、先天性體質等也有密切關系。對個別重癥患者,評價分值與實際病情變化并不同步, 因此在病例評價時要注意結合患者具體情況綜合進行分析, 動態觀察患者病情、提供治療、護理措施的參考意見, 能較好地判斷患者病情情況,提高評價數據質量。

3. 3 抗菌藥物治療多重耐藥菌的評價體系在基層醫院的建立與應用 抗菌藥物治療多重耐藥菌的評價體系由病例評價參數、判定標準、分值設置、干預評價方法和用藥控制指標等構成, 是應用于多重耐藥菌感染治療的動態評價體系。基層醫院的院感染預防和控制措施的落實與執行、抗菌藥物品種更換、細菌耐藥率的變化等因素都會影響評價結果[9,10]。在臨床上建立并應用抗菌藥物治療多重耐藥菌的評價體系對現住院的多重耐藥菌感染患者病例干預評價, 在持續的治療與評價的過程中, 根據評價數據量及實際療效適時修正評價標準及用藥控制指標, 通過評價結果來考察評價體系在基層醫院治療多重耐藥菌感染的有效性與安全性, 使抗菌藥物治療多重耐藥菌的評價體系在基層醫院的應用得到完善與普及。

總之, 基層醫院依據抗菌藥物治療多重耐藥菌的評價體系對多重耐藥菌感染病例的抗菌藥使用進行干預評價的實踐是可行、有效的。同時, 也為臨床藥師參與臨床合理用藥、與臨床醫護建立起良好的關系, 推動抗菌藥合理用藥提供了有效可行的途徑。

[1] 劉惠林, 談菊萍, 余再再. 基層醫院2010年醫院感染橫斷面調查分析. 中華醫院感染學雜志, 2012, 22(17):3713-3714.

[2] 中華人民共和國衛生部. 醫院感染診斷標準(試行). 中華醫學雜志, 2001, 81(5):314-320.

[3] 中華人民共和國衛生部. 多重耐藥菌醫院感染預防與控制技術指南(試行). 中華危重病急救醫學, 2011, 23(2):65.

[4] 呂吉云, 曲芬. 多重耐藥微生物及防治對策. 北京:人民軍醫出版社, 2011:35-50.

[5] 董梅, 匡鐵吉. 臨床細菌多重耐藥機制研究進展及對策. 解放軍醫學院學報, 2013(2):101-103.

[6] 羅昭. 抗菌藥物合理使用對多重耐藥菌感染發生率的影響. 亞太傳統醫藥, 2014, 10(22):131-132.

[7] 王風娟, 呂媛, 李耘, 等. 抗菌藥物聯合應用對多重耐藥鮑曼不動桿菌的體外活性// 第十二屆全國抗生素學術會議論文集, 2013:131-143.

[8] 楊菁菁, 孫鐵英, 胡云建. 泛耐藥銅綠假單胞菌的抗菌藥物聯合殺菌試驗. 中國感染與化療雜志, 2010, 10(5):357-362.

[9] 鄧賢彬. 兩種抗菌藥物聯用治療多重耐藥菌感染的用藥時間控制指標研究. 海峽藥學, 2015(3):127-128.

[10] 侯江濤. 臨床藥師參與多重耐藥菌感染患者的抗菌藥物治療實踐. 中外健康文摘, 2013(43):18-19.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2017.12.079

2017-04-17]

528471 中山市沙溪隆都醫院