我國瑕疵證據補正證明的實證分析與理論再構

呂澤華

(青島大學 法學院,山東青島 266071)

我國瑕疵證據補正證明的實證分析與理論再構

呂澤華

(青島大學 法學院,山東青島 266071)

選取我國東部地區公安司法系統開展瑕疵證據補正證明的實證分析,發現存在瑕疵證據范疇認識不清、瑕疵情形多樣、瑕疵發現主體多元、處理方式隨意、規范要求混亂、處理程序失范、去瑕疵機會無限、補證不能處理失范等問題。這與我國瑕疵證據規范體系邏輯性弱、理論界學說的多樣性、司法實踐經驗性認識的頑疾、行政審批式的辦案經驗、訴訟職能混淆、立法與司法理念錯位以及三機關沖突解釋有關。應明確消弭證據瑕疵的立法目的、回歸訴訟職能本質、協調瑕疵證據立法模式、統一證據資格標準,構建簡明規范的篩選機制,整合和再構瑕疵證據制度體系。

瑕疵證據;補正證明;定案的根據;訴訟職能;補正責任

引 言

自2010年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部和司法部聯合發布《關于辦理死刑案件審查判斷證據若干問題的規定》和《關于辦理刑事案件排除非法證據若干問題的規定》(以下簡稱兩個《證據規定》)后,我國開始有了瑕疵證據的法律規范,對瑕疵證據補正證明的理論研究如雨后春筍般涌現。2012年修改后的《刑事訴訟法》及其司法解釋則進一步地完善了兩個《證據規定》的立法內容。雖然立法規范明確了瑕疵證據的法律地位,并有較為充分的瑕疵補正的規范體系,但是其實踐運行狀況卻鮮有學者予以研究。司法實踐的運行情況直接映射著法規范的實效性,反襯出理論研究的有效性。為此,筆者選取了我國東部地區部分法院、檢察院、公安機關以及行業律師進行了實證調研。*本課題研究得到了遼寧省某地公安機關(遼公)、浙江省某基層檢察院(浙檢)、廣東省某基層檢察院(廣檢)、北京市某區法院(京法)和山東省某中院(魯中)等政法機關的大力支持,在此深表謝意。通過考察我國東部地區的瑕疵證據補正證明運行狀況,既可能領略到其運行的最佳狀態,當然,也會更無情地揭示瑕疵證據補正證明不盡人意的現實表現。

一、瑕疵證據補正證明司法實踐的適用亂象

(一)瑕疵證據概念范疇理解不明、規則不清

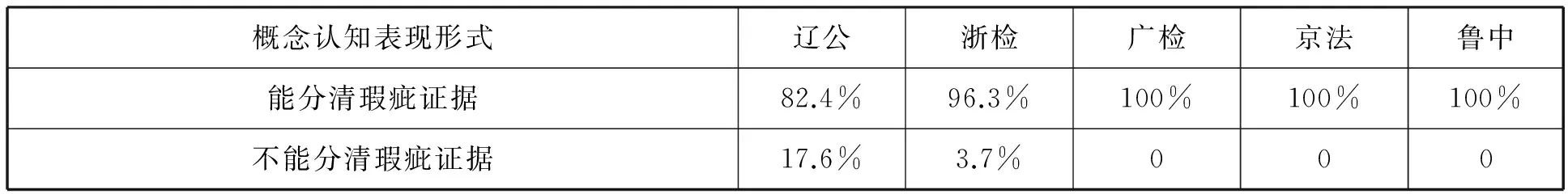

1.瑕疵證據概念范疇理解不明。問卷調查表明公、檢、法人員能分清瑕疵證據與其他證據,但在訪談環節卻無一例外地提出瑕疵證據與非法證據(請見表1、表2),尤其是司法實踐中廣泛存在瑕疵證據與《刑事訴訟法》第54條規定的“收集不符合法定程序,可能嚴重影響司法公正的物證、書證”的范疇認知不清的問題:(1)《刑事訴訟法》第54條規定的“不能補正或者作出合理解釋的”則“應當予以排除”的物證、書證是“瑕疵證據”還是“非法證據”?因為其與“刑訊逼供”取得的供述證據以及“暴力、威脅”方法取得的證人證言、被害人陳述兩類非法證據規定在同一個條款中,是否都應該認定為非法證據?(2)瑕疵證據的范疇有多大?如果認為《刑事訴訟法》第54條對物證、書證的規范屬于對瑕疵證據的一般立法規范,那么《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》(以下簡稱《刑訴法解釋》)則在第四章“證據”章節規范了多樣的“應當予以補正或者作出合理解釋”的瑕疵證據情形,證據類型也不限于物證、書證,而且包括證人證言、辨認筆錄、供述、被害人陳述等,瑕疵的嚴重情形也不是僅指“可能嚴重影響司法公正”的情形。可見,《刑訴法解釋》對瑕疵證據的概念范疇進行了擴張性解釋。而在司法實踐中卻有更為廣泛而多樣的證據瑕疵情形,不限于“收集不符合法定程序”情形,這是成文法律規范所無法逐一進行規定的。

表1:瑕疵證據概念認知情況統計數據

表2:瑕疵證據規則認知情況統計數據

2.瑕疵證據規則規范認知缺失。統計數據表明,公安司法人員普遍認為沒有瑕疵證據的規范(含認為沒有和認為依靠工作經驗、領導批示、上級工作要求的兩種情形)。其中,選擇通過司法實踐經驗、領導批示的情況占比較高。對瑕疵證據概念范疇的理解,實踐部門有自己的內心認知,并體現出個體差異和部門差異;實踐部門的瑕疵證據范疇理解與立法、司法解釋的規范范疇不同,更不用說其與學界多樣的概念類型的認識差異與混亂了。同時,統計數據也表明,實踐部門并不認為有法定的瑕疵證據規則、規范性要求,而是傾向于司法經驗、領導批示的規范性要求,立法及司法解釋并沒有發揮應有的規范價值。

(二)證據瑕疵情形繁多,突破立法規范

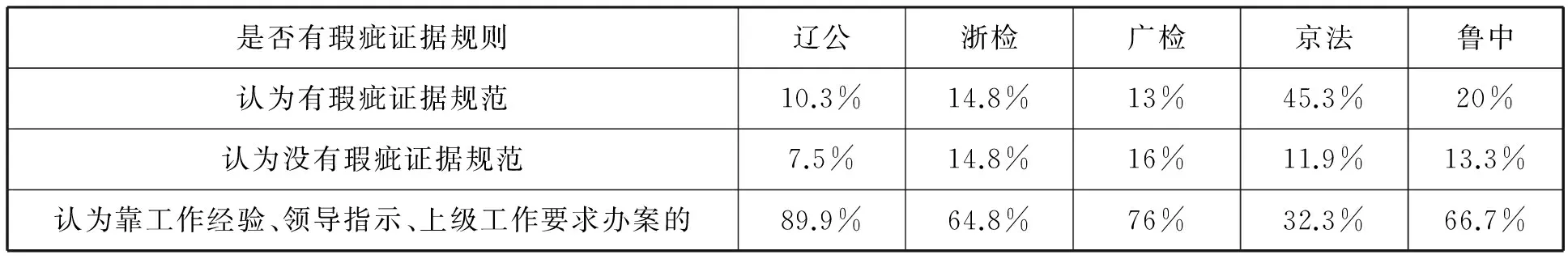

1.證據瑕疵問題類型多樣。調研統計數據表明,證據瑕疵可歸納為以下八種情形:(1)取證主體不合法(比如簽名主體非偵查主體、見證人不簽名等);(2)收集的證據形式不合法;(3)收集證據的程序不合規范;(4)收集的證據內容真實性有問題;(5)收集的證據自身內容有矛盾;(6)收集的證據之間有矛盾;(7)收集證據的手段有問題;(8)收集證據時未告知相關的權利義務等*因為是多選項,所以會出現占比相加超過100%。(請見表3)。證據瑕疵問題類型呈現多樣性,既涉及違反法定規范問題,也涉及證據真實性問題,還涉及純粹技術操作規范性問題,更有甚者,通過司法實務訪談發現有檢、法人員以證明標準未達到,證明體系鏈條缺失而借用瑕疵證據規范進行補正的。

2.瑕疵問題類型分析。調研表明,瑕疵證據實務表現絕不僅限于立法規范的“違反法定程序”,也不限于庭審糾正的“程序違法”問題。實務中習慣認知的證據瑕疵類型與立法、理論學說認知上的瑕疵證據范疇存在差異,甚至呈擴大趨勢。瑕疵證據問題類型的占比相對均衡,瑕疵補正嫣然成為一種慣性處理方式,而不是單純的證據資格的瑕疵補正問題。另外,瑕疵類型占比隨著訴訟發展呈現出的下降趨勢反映出檢察院在瑕疵證據消弭中的作用比較大,但其在程序違法性的消弭作用上比較弱,還需要審判環節的最后補正。

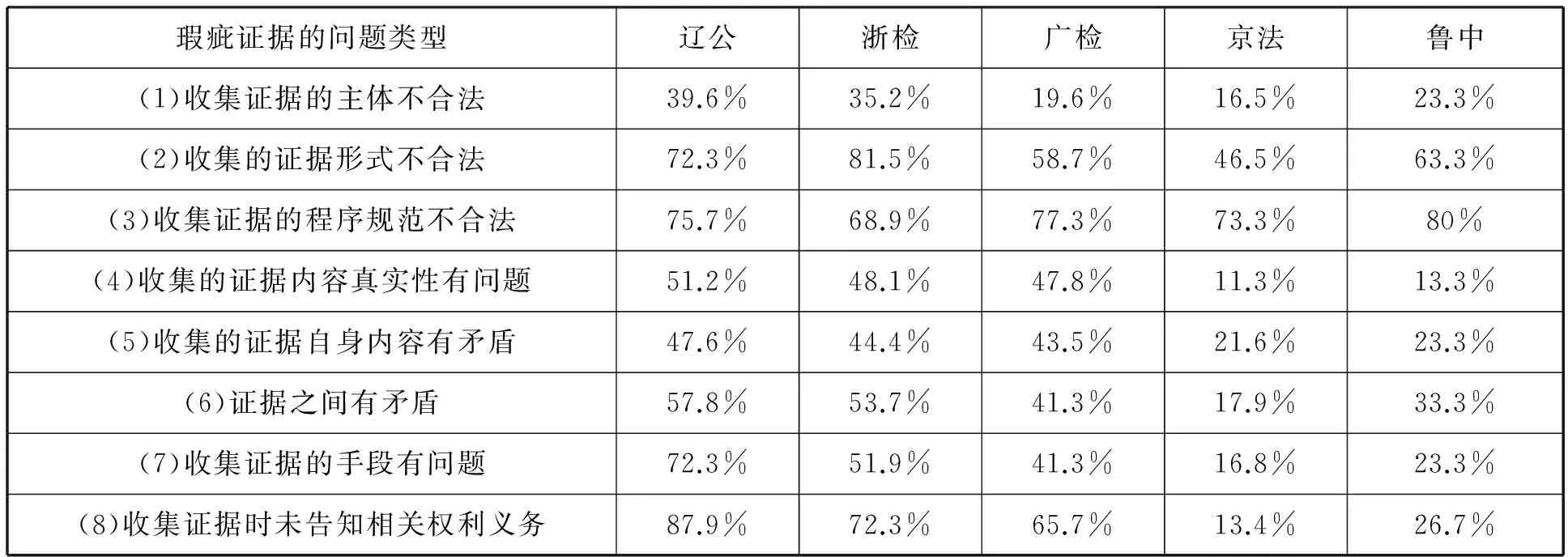

(三)瑕疵證據發現主體多元,功能錯位

1.瑕疵證據發現主體多元。統計數據表明:瑕疵證據的發現集中于起訴和審判環節;在瑕疵證據發現主體中,法官和律師發揮著重要作用;檢察官在審查起訴環節發揮了瑕疵證據把關的重要作用,但仍不能全部消除瑕疵證據;律師發現瑕疵證據的功能集中于審判階段而非起訴階段;被告人在庭審階段明顯要比審查起訴階段更能發揮其瑕疵證據的發現功效;被害人僅在庭審階段發揮了些許的瑕疵證據發現作用;偵查機關在瑕疵證據的發現上基本沒有任何功效,當然不能因此否定偵查機關的自我瑕疵糾正工作(請見表4)。

表3:瑕疵證據的問題類型統計數據

表4:瑕疵證據發現情況統計數據

2.訴訟主體功能錯位。統計數據說明,實踐中存在訴訟功能錯位現象:(1)庭審對證據的質證和審查是發現證據瑕疵的重要方法,說明法官在瑕疵證據的標準把控上具有最高的權威性。(2)起訴階段證據瑕疵發現機制形式單一——單向的檢察審查機制。(3)律師在制約、監督、發現瑕疵證據上發揮了關鍵性作用,但只有庭審階段賦予了其展示訴訟職能的重要機會。此種實務中存在的瑕疵證據發現機制沖擊了法官是瑕疵證據取舍與裁決的功能,混淆了法官的訴訟職能,法官淪為了瑕疵證據修補與完善的最后發現者。審前證據瑕疵發現與糾正的訴訟構造不利于律師等其他訴訟參與主體發揮功效。從整體上看,訴訟功能存在錯位現象——法官不能專事證據資格的裁決功能而淪為瑕疵補正的主持者;審前訴訟構造不利于瑕疵補正的充分實現,庭審成為最后的救濟場所。

(四)瑕疵證據處理方式多樣、隨意性強

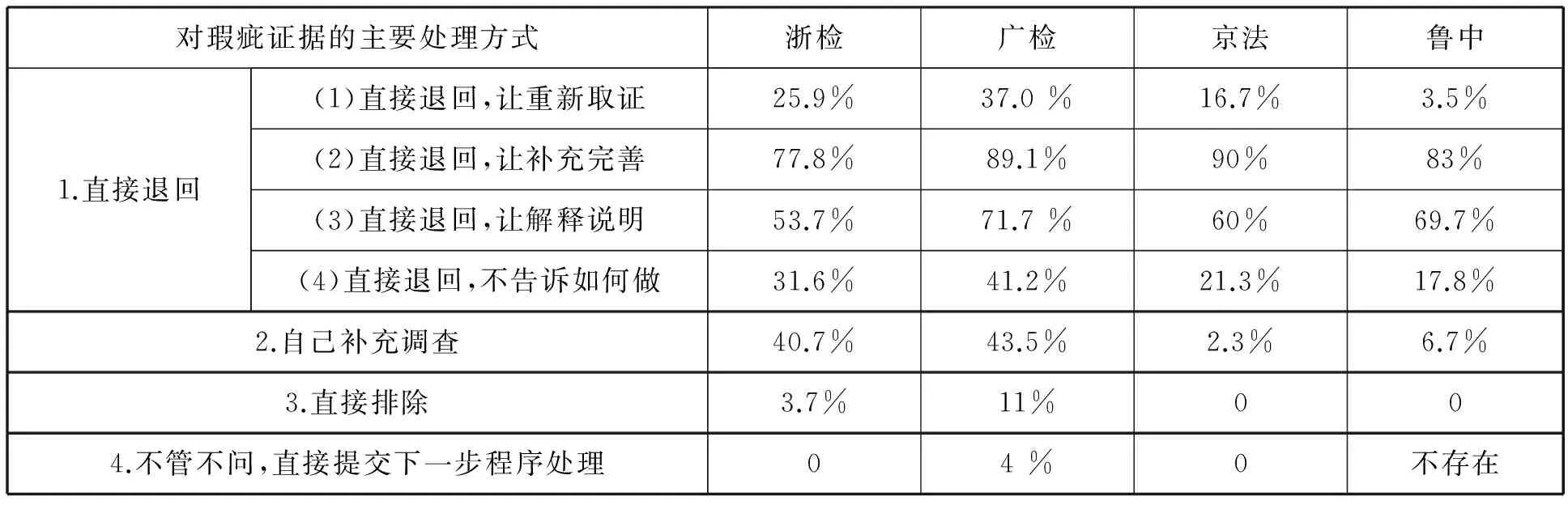

1.瑕疵證據處理方式多樣、隨意性強。統計數據表明瑕疵證據處理有多種方式:(1)直接退回;(2)自行補查;(3)直接排除;(4)“不予處理”。其中“直接退回”還有四種處理方式:(1)重新取證;(2)補充完善;(3)解釋說明;(4)不告知如何做。處理方式的混亂多樣,尤其是不予處理的情形表明隨意性很強,背離了瑕疵證據處理的規范性要求(請見表5)。

2.瑕疵證據處理方式問題分析。在“直接退回”處理的方式中,“補充完善”與“解釋說明”是符合瑕疵證據立法規范要求的。庭審環節補充完善情形要高于解釋說明,說明庭審階段更關注證據資格的形式完善,而不是外在的解釋說明性處理,體現出對證據資格的嚴格要求。值得注意的是,重新取證處理方式在起訴和審判環節都有發生,并且在起訴環節適用比例較高。重新取證是否是瑕疵補正的處理方式,值得商榷。還有只是“退回,不告知如何做”的處理方式,雖然占比不高,但這反映出檢、法機關存在較為嚴重的責任心問題,互相制約的關系沒能得到有效貫徹。“自行補充調查”在起訴和庭審環節均有發生,但以起訴環節發生率高。不難發現,我國公、檢、法“互相配合”的工作機制,即審查起訴的檢察官為偵查取證的警官“打圓場”,法官為檢察官撣去最后的浮塵。這是以強調追訴職能、盡力合法化證據以證明有罪的積極追訴和主動審判的思想在作祟,違背了審判者居中裁判、消極裁判的訴訟原理與精神,違背了公、檢、法訴訟職能分工及互相制約的訴訟本質。

表5:瑕疵證據處理方式統計數據

起訴環節有一定比例的“直接排除”的情形,雖占比不高,但體現出檢察機關嚴格證據資格的剛性執法精神,*當然,也可能是檢察官認為此證據的有無并無大礙,或者可以采取重新取證、自行取證補充。值得肯定,此舉可有效規制、強化偵查行為的合法化。比較而言,審判環節沒有直接排除的情形,說明庭審階段瑕疵證據雖然發現最多,但卻是排除最少,庭審成為了瑕疵證據最后的合法化階段,而且是最后的不排除階段,*且不說本文尚未調研而實踐中二審、再審、死刑復核程序中廣泛存在的“裁定撤銷原判、發回重審”的情形了。法官完全淪為了檢察機關瑕疵證據完善的協助者、“幫兇者”角色,甚至不客氣的說法官才是瑕疵證據真正的、最后的“偽裝者”。“不管不問,直接提交下一程序處理”的情形可能是因為法律對瑕疵證據補正責任不清,檢察官推卸責任給法官做最后完善的錯誤觀念在作祟。但這種做法會導致瑕疵補正更加集中于庭審,導致審判期限過度延長。*參見李忠勇:《對于完善刑事瑕疵證據補救制度的思考——以某中級法院普通刑事案件判決為樣本》,載《法律適用》2013年第2期。

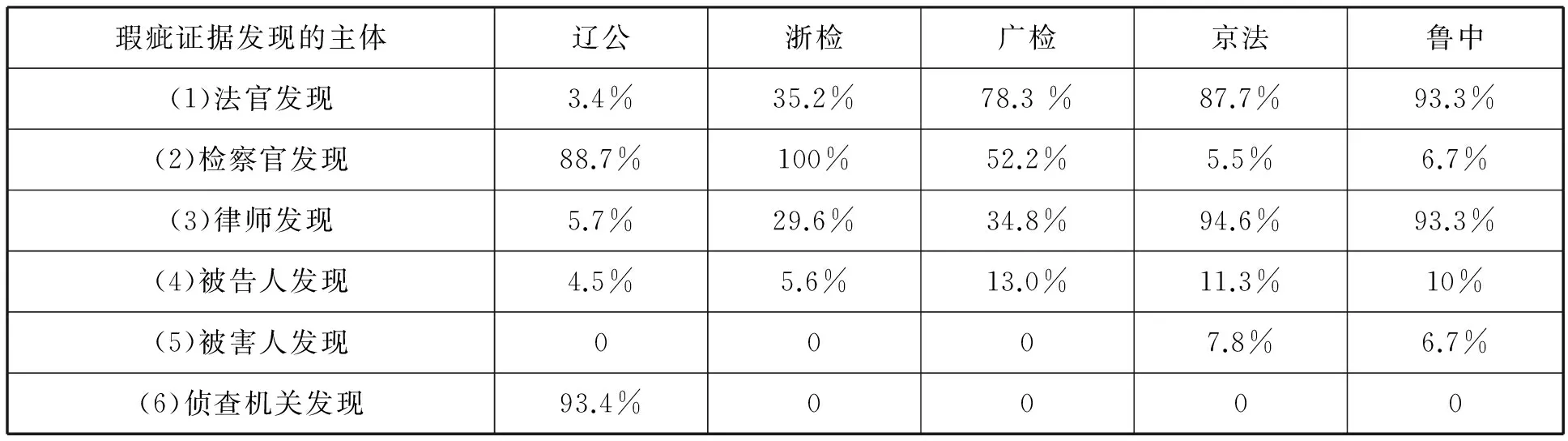

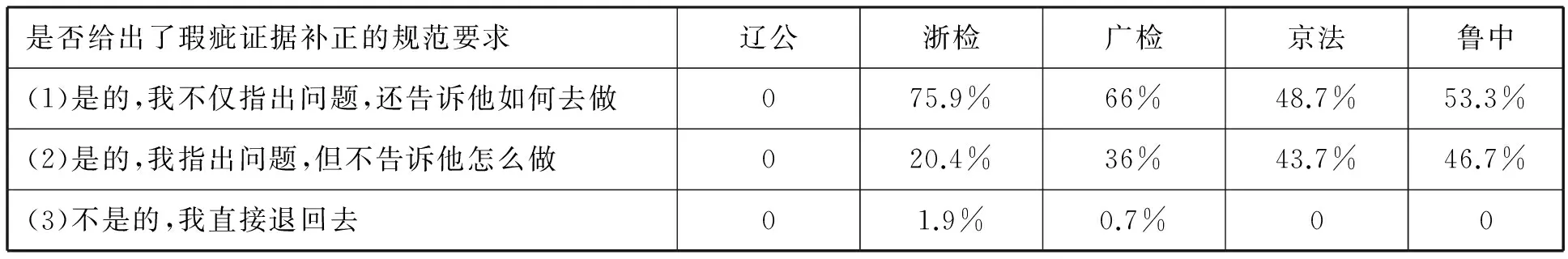

(五)瑕疵證據去瑕疵的規范性要求混亂,認識不一

1.去瑕疵的規范性要求多樣而混亂。第一,瑕疵證據補正的規范性要求多樣,主要有三種處理方式:既指出問題也提出規范要求;只指出問題,不提出規范要求;沒有提出瑕疵問題和規范要求的。第二,從占比看,不提出規范性要求的情形弱于提出規范性要求的情形,但此問題突出,尤其是來自公安的反饋占比較高。第三,不僅檢察院,而且法院也有不提出規范性要求的做法(見表6、表7)。

2.去瑕疵規范性要求問題分析。去瑕疵規范性要求多樣而混亂,反應出實務部門對瑕疵證據的規范性要求并沒有統一的認識,同時,也可能存在實踐經驗性做法在作祟,進而導致不規范指導補正行為。另外,檢、法對待證據瑕疵問題的工作態度和責任心也令人擔憂,是否有懲罰取證主體的意思呢?尤其是那種只是退回去,既不提出問題、也不提出規范性要求的做法,令人擔憂。

表6:給出瑕疵證據補正的規范性要求情況統計數據

表7:收到瑕疵證據補正的規范性要求情況統計數據

(六)瑕疵證據處理程序失范嚴重,行政性強

1.瑕疵證據的處理程序范式復雜,缺乏規范性和統一性。問卷統計數據表明,瑕疵證據的處理程序共有五種方式:(1)直接有權處理;(2)集體商談后處理;(3)報領導批示處理;(4)私下讓取證主體重新取證或者補充完善;(5)發公文讓偵查(起訴)方處理。實務訪談揭示瑕疵補正一般根據證據的重要性和瑕疵程度來決定處理程序,不是特別重要的問題和瑕疵較小的證據就直接讓偵查機關進行解釋或補充完善;對定罪量刑有重要影響的證據就會請示領導后處理。前四種處理方式在所調研的法院和檢察院是通行的慣例做法,并且占比相對較為平均。通過發公文進行瑕疵證據處理的情形只在一個被調查主體中發現(請見表8)。

表8:瑕疵證據處理程序統計數據

2.瑕疵證據處理程序范式問題分析。報請領導批示處理在被調查的檢察院和法院都有出現,并且占比較高,尤以檢察院最為嚴重。這說明我國司法活動的行政化色彩仍然很嚴重,檢察機關的領導體制關系嚴重沖擊著檢察官辦案的自主性,法院的行政管理權與審判權存在著權責不明問題。司法活動仍受到司法機關的組織領導關系、固有傳統的工作模式和行為習慣的影響。統計數據也表明,檢、法機關普遍存在著私下解決瑕疵證據問題的現象,而且法院要比檢察院更為突出一些(占比最高達66.7%)。不規范的私下處理方式,給予了公、檢、法互相配合、相互照應的“兄弟情義”,缺少了程序性制裁處理的剛性,違背了程序公正價值,不利于證據瑕疵的警戒與消弭。

(七)瑕疵證據去瑕疵機會無限制,補正成常態

1.去瑕疵機會的特征表現。問卷統計表明,證據去瑕疵的機會呈現如下特點:(1)補正次數從1次、2次、3次乃至次數無限制都有發生。(2)補正的次數情形,在公、檢、法都有發生,比較而言,法院會有更多的無次數限制的補正情形。(3)補正次數越高,占比比率越低,但是有個別法院在無限制次數補正情形占比呈現高峰,*這種情形的發生不排除意外情形,比如被調查對象可能是不真實的提供反饋調研信息,也可能是因為對瑕疵補正情況的不滿而隨意填寫。庭審階段表現出證據瑕疵補正完善的強烈態勢(請見表9)。

表9:瑕疵證據補正機會的統計數據

2.去瑕疵機會的問題揭示。證據去瑕疵機會無限制的混亂做法,說明實踐中存在如下問題:一是缺乏瑕疵補正次數的統一規范標準,“長補不懈”的補正情形成為了司法常態,沖擊了立法消減瑕疵證據發生的目的;二是瑕疵證據補正的立法成為了實務部門進行證據完善的“萬金油”做法,補正成為常態化的行為;三是存在嚴重的職能混淆,法院不再是裁決者,法院與檢察院一樣成為了瑕疵補正的積極追求者;四是存在強烈的追求實質真實、罔顧程序公正的觀念。

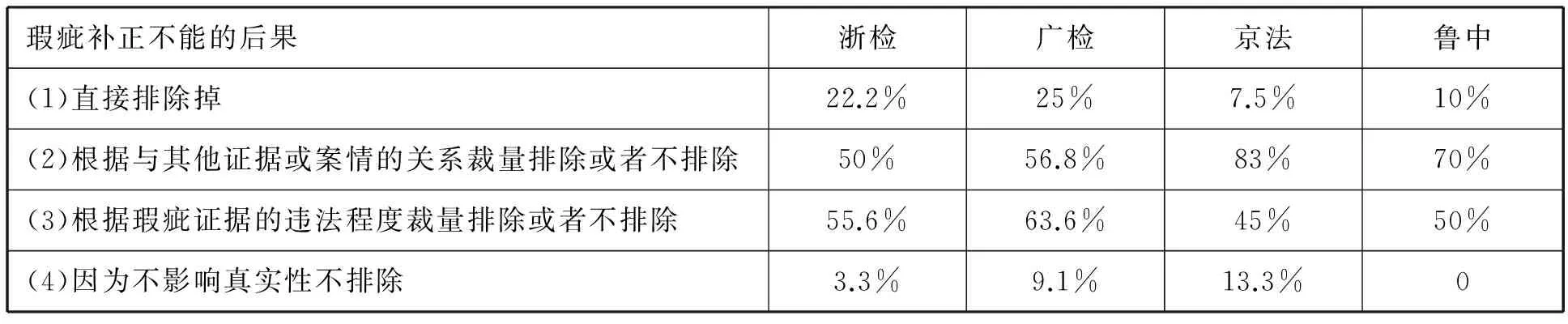

(八)瑕疵證據補正不能的處理失范,司法慣性強

1.證據瑕疵補正不能處理失范的表現。統計數據表明司法實踐中瑕疵證據補正不能的處理方式是多樣的:既有剛性的直接排除(占比最低),也有裁量排除(占比最高),甚至還有依據證據真實性而絕對不排除的處理方式。其中裁量排除處理方式也有各自不同、甚至多樣的考察側重點——根據與其他證據的關系,根據案情、違法程度等而裁量排除。而立法規定瑕疵證據不能補正或者解釋、說明的,應當排除,也即絕對排除。司法實踐的經驗性做法卻與此嚴重相悖——更多的采行裁量處理方式,而不愿意輕易的排除證據瑕疵補正不能的證據。這說明司法人員更多的是從個人或工作集體固有的經驗來處理的,而不是從立法的明確規范來執行的。司法個體的訴訟理念、認知水平決定了各自不同的瑕疵證據的功效價值認知。另外,統計數據也表明法院要比檢察院更多地強調裁量排除的適用。這說明庭審階段,法院不愿輕易否定證據的“定案的根據”資格,而是更多的求助于違法程度、瑕疵證據與案情及其他證據的關系來做裁量取舍,法院對審前瑕疵取證行為有著更多的無奈和容忍態度(請見表10)。

表10:瑕疵證據補正不能的處理情況統計數據

2.瑕疵補正不能處理失范的思考。立法規范與司法經驗嚴重相悖,不能不讓人思考為什么立法規范不能深入司法實踐?難道是立法規范本身有問題,立法規范不具有實踐可執行性?還是司法實踐未能認真學習、領會立法精神而固守傳統的工作方式,從而導致立法規范喪失其規制證據司法適用的實用價值?而從多樣的裁量處理方式以及因證據具有真實性而絕對不排除的做法不難發現司法實踐的證據理念:主張瑕疵證據并非非法證據,不應輕易排除其訴訟證明資格(定案的根據),否則會影響司法證明的目的實現。因此,如何對瑕疵證據進行立法規范,以規制或遏制司法慣性的“魔障”仍是一道難題。

二、瑕疵證據司法實務問題的原因探析

(一)證據規范體系邏輯不清導致概念把握不準

其一,瑕疵證據與非法證據邏輯關系不明。《刑事訴訟法》第54條規定了三種類型的證據:(1)通過刑訊逼供等嚴重侵權方式獲取的犯罪嫌疑人、被告人供述;(2)通過暴力、威脅等方式獲取的被害人陳述和證人證言;(3)收集程序不合法,可能嚴重影響司法公正的物證和書證。這三類證據都是非法證據嗎?還是既有非法證據也有瑕疵證據,可哪類證據是瑕疵證據呢?規范上的不清晰必然導致理解上的混亂,首當其沖的就是《刑訴法解釋》的解釋混亂。如果認為給予補正機會的“可能嚴重影響司法公正的物證、書證”是瑕疵證據,那么《刑訴法解釋》則對可補正的證據瑕疵類型有了非常豐富的擴大解釋,不僅不限于物證、書證,而且不限于“可能嚴重的影響司法公正”的情形,而有了更多的輕微情形。*參見《刑訴法解釋》第四章第二節到第七節中(71、73、77、78、82、89、94條)和《關于辦理死刑案件證據規定》第30條有關瑕疵證據的立法規范。相反,《刑訴法解釋》卻在第四章第八節“非法證據排除”中專門對“可能嚴重影響司法公正”進行了抽象性的解釋,從法條的位置看,《刑訴法解釋》將《刑事訴訟法》第54條規定的“可能嚴重影響司法公正”的物證、書證當成非法證據來看待的,而且給予了法官對“嚴重程度”的自由裁量判斷的可能——“應當綜合考慮收集物證、書證違反法定程序以及所造成后果的嚴重程度等情況”。因此,立法規范和司法解釋上的體系不協調,容易導致理論界理解與司法界適用的混亂。其中,對“可能嚴重影響司法公正”的情形判斷,司法解釋給予了法官自由裁量的權利,這也造成了“瑕疵證據”裁量排除思想的出現,也是學界認為我國對瑕疵證據有“裁量排除”的情形,*陳瑞華:《論瑕疵證據補正規則》,載《法學家》2012年第2期。司法實務界不斷拓展瑕疵證據情形的原因所在。

其二,“證據材料”向“定案的根據”的轉化篩選機制規范混亂。我國證據立法是以“定案的根據”為證據的最終表現形態或者說證據資格標準的。“證據材料”僅是從證據的關聯性出發提出的證據資格的基本范式,是以“材料”的載體形式來表述證據的基本形態和最初狀態。從“證據材料”到“定案的根據”,證據要通過四種篩選機制:(1)經受取證嚴重侵權情形的排除——非法證據排除程序;(2)經過“可能嚴重影響司法公正”的物證、書證的補正篩選——給予補正和合理的解釋和說明,如果不能補正,則強制排除;(3)證據真實性、關聯性的嚴格過濾——真實性、關聯性無法保障的不得作為定案的根據;*參見《刑訴法解釋》第四章第二節到第七節中(70、71、73、76、78、81、85、86、90、91、94、110條)以及域外證據的405條有關 “不得作為定案的根據”的立法規范(個別情形有“合法性”問題而不能作為定案的根據)。(4)其他瑕疵證據,需要補正,不能補正的,不得作為定案的根據。雖然經過筆者的梳理,邏輯體系仿佛是清晰的,但實際上,我國刑事訴訟法立法和相關司法解釋存在適用規范上的沖突和混亂現象:比如對暴力、威脅方法收集的證人證言、被害人陳述沒有規定具體的篩選機制,是否能適用非法證據排除程序呢?這從《刑訴法解釋》中很難發現端倪,也許是交給實踐部門以非法證據排除程序排除吧?但這卻給理論上非法證據范圍界定以及司法實踐具體把握上造成了混亂,調研中此類非法證據情形也存在進行瑕疵補正處理的現象。再比如,刑事訴訟法規范的“可能嚴重影響司法公正”的物證、書證,采取的是“不能補正則排除”規則,但能否堅定的采取不能補正則排除的規則卻有不同的認識,比如有很多學者認為有“可補正的排除規則”*牟綠葉:《論可補正的排除規則》,載《中國刑事法雜志》2011年第9期。和“自由裁量排除規則”*參見陳光中:《刑事證據制度改革若干理論與實踐問題之探討——以兩院三部〈兩個證據規定〉之公布為視角》,載《中國法學》2010年第6期。。而就司法實踐來看,是否“可能嚴重影響司法公正”具有很強的主觀裁量判斷性,是否有勇氣對不能補正的證據瑕疵采取絕對排除的處理就令人沒有信心。此外,對一些輕微的瑕疵情形,比如《刑訴法解釋》中眾多擴張的瑕疵補正情形,尤其對那些瑕疵更為輕微的司法實務情形,是否有不能補正則絕對排除的精神將大打折扣,再加之法官強烈的自由裁量理念作祟,是瑕疵排除還是裁量采納就具有了多樣性的處理。這也是理論研究觀點多樣、司法實務做法多元的原因所在。因此說,法律規范對不同證據界說的分類表述混亂,不僅導致實務界認知混淆,而且理論界人士也因認知角度和理論分析的標準不一而導致共識缺乏。

(二)瑕疵證據規范沖突、司法解釋多元

2012年《刑事訴訟法》修改后,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部、全國人大法工委等中央立法、執法職能部門或者獨自或者聯合發布了多種解釋、規定。這種分散的法律解釋方式導致個別條款存在銜接不暢或者缺少對應規范問題,不利于統一執法尺度。比如《人民檢察院刑事訴訟規則(試行)》第66條、《公安機關辦理刑事案件程序規定》第54條僅是針對《刑事訴訟法》第54條規定對瑕疵物證、書證的情形進行了規范。而《刑訴法解釋》則以列舉的方式規范了多樣的瑕疵證據種類和瑕疵情形,為瑕疵證據的認定提供了較為清晰的標準。相關的法律解釋之間出現了證據瑕疵情形認知不統一現象。但即使如此,《刑訴法解釋》對于瑕疵證據的規范仍然有不明之處。以辨認筆錄為例,《刑訴法解釋》第90條并沒有如第73、77、82條那樣對物證書證、證人證言、訊問筆錄類證據瑕疵情形予以詳細列舉,對辨認筆錄瑕疵情形予以明確列舉。再如,以見證人范圍為例,《刑訴法解釋》第67條明確規定:“行使勘驗、檢查、搜查、扣押等刑事訴訟職權的公安、司法機關的工作人員或者其聘用人員不得擔任刑事訴訟活動的見證人。由于客觀原因無法由符合條件的人員擔任見證人,應當在筆錄材料中注明情況,并對相關活動進行錄像。”但是,《人民檢察院刑事訴訟規則(試行)》和《公安機關辦理刑事案件程序規定》對此并沒有相應的配套條款。這導致在偵查活動中,輔警、保安人員作為專業見證人仍然不在少數,進而導致瑕疵證據的出現。如上所述,公、檢、法三機關對于如何具體適用《刑事訴訟法》均有自己的操作規定,對于瑕疵證據認定并沒有形成統一的認定標準,從而造成瑕疵證據認定上的障礙*參見李濤:《偵查階段瑕疵證據形成原因及其遏制的實證性分析》,載《湖北警官學院學報》2015年第1期。以及適用沖突。

(三)理論界的學說林立導致認識混淆

我國相關證據立法規定了“證據材料”、 “定案的根據”、適用非法證據排除程序排除的“非法證據”、“收集程序違法,可能嚴重影響司法公正的物證、書證”、“經審查不能作為定案的根據”以及可以補正和作出合理解釋的“瑕疵證據”等。如此繁多的證據規范形態,容易導致概念理解上的混淆。而同時,理論界又進行了理論性的概念界定和分類解讀:比如“合法證據”、“瑕疵證據”和“無證據能力的證據”的三分類法;*萬毅:《論瑕疵證據——以“兩個〈證據規定〉”為分析對象》,載《法商研究》2011年第5期。還有“狹義的非法證據”與“廣義的非法證據”之分;“不具備證據資格證據”、“證據資格待定的證據”等不同稱謂。此外,從證據排除方式上的區別,又有觀點提出了非法證據的“不可補正排除規則”和瑕疵證據的“可補證排除規則”,而“不可補正的排除規則”又細分為“強制排除規則”和“自由裁量排除規則”的兩層分類排除模式。*陳瑞華:《論瑕疵證據補正規則》,載《法學家》2012年第2期。理論上的研究深化了對我國證據概念與證據資格屬性、證據規則的認識,但也因學界觀點上的認識分歧,導致對瑕疵證據的范圍認定產生混亂。尤其是學者們提出的具有個性化的理論認識會大大的混淆實務部門對法律規范的準確理解。比如“三分類”的證據概念實際上是“合法性”和“證據資格性”雙重標準下的證據分類方式,違背了學理上概念分類的標準單一性的基本邏輯。再加上“裁量排除”和“可補正排除”的不同排除方式的概念表述等并不是立法規范內容,而是學者研究的抽象概括,雖然有其學術研究的積極性,但這又無形地產生了混淆司法實務人員規范理解的副作用。首先,有關排除規則的不同表述就已突破了立法規范,創設了新型排除規則,比如“可補正的不排除規則”等;其次,對各自規則的適用范圍存在混亂,存在瑕疵證據排除規則沖擊非法證據排除規則適用的問題。比如有學者批評道“非法實物證據”的標準主觀性過強,擔心補正規則的適用范圍會被無限擴大,非法證據排除規則的有效實施就將變得困難,甚至可能在部分領域被架空。*同③。這一擔心在司法實踐中因非法證據排除程序的混亂*如褚明釗受賄案,具體可參見中華人民共和國最高人民法院刑事審判第一、二、三、四、五庭主辦:《刑事審判參考》(總第89集),法律出版社2013年版,第89-97頁。以及瑕疵證據范疇的任意擴大正在變成現實。

(四)理論與實踐的不同認識沖擊規范實效

雖然立法和相關司法解釋對“瑕疵證據”進行了具體的類型化規范,但理論界與實務界卻有著不同的認識標準和經驗性認識。比如理論界探討瑕疵證據時,既有觀點將其限定在僅指在收集程序和收集方式上存在缺陷的證據。*參見任華哲、郭寅穎:《論刑事訴訟中的瑕疵證據》,載《法學評論》2009年第4期。也有觀點廣義理解瑕疵證據,既指在內容上存在缺陷的證據,也包括在表現形式上存在缺陷的證據,還包括在收集程序和方式上存在缺陷的證據。*有關瑕疵證據的表現形式的研究,學界不乏各種觀點認識,比如有觀點認為:(1)證據因性狀改變而產生瑕疵;(2)證據因來源不明而產生瑕疵;(3)證據因形式不符而產生瑕疵;(4)證據因處于未完成狀態而產生瑕疵;(5)證據因取證程序輕微違法而產生瑕疵。參見萬毅:《論瑕疵證據——以“兩個〈證據規定〉”為分析對象》,載《法商研究》2011年第5期。而秉承追求客觀真實理念的司法實務人員,對非法證據,特別是非法實物證據的容忍度比理論界還高,對瑕疵證據采取擴張性廣義理解,這也是造成當前司法實踐對非法證據與瑕疵證據混亂認識的又一原因。理論界的廣義理解以及《刑訴法解釋》對瑕疵證據可補正的延拓式的擴大解釋給予了秉承追訴犯罪職能傾向的司法人員通過補正救濟手段完善證據資格的機會,因此,司法實務中自然地就將這類非法收集的物證和書證劃歸于瑕疵證據進行處理,并不斷地突破瑕疵證據規范的內容,不僅將司法實務中廣泛存在的多樣性的瑕疵情形都認定為可補正的情形,甚至將暴力、威脅方法取得的證人證言、被害人陳述都以瑕疵補正處理的方式重新完善。同時,我國的《刑訴法解釋》還規定了應當直接排除的證據類型:對經過審查,證據真實性、關聯性甚至個別情形下的合法性有問題的證據規定為“不得作為定案的根據”。但秉承追訴犯罪傾向的司法人員為了確保司法證明的充分性,對此類真實性、關聯性有問題的證據也做瑕疵補正處理,導致司法實務中瑕疵證據的概念域呈現不斷擴大的趨勢。

(五)立法理念與司法理念的錯位與脫軌

相信2012年刑事訴訟立法與2010年兩高三部的兩個《證據規定》對瑕疵證據的立法目的應在于提高司法證明的合法化。但立法方式卻采取了迎合和接受司法實踐經驗性做法的方式:即對司法實踐中長期存在的檢察機關對偵查取證行為進行合法性審查和糾正功能以及庭審法官發現證據瑕疵要求檢察官進行補正和解釋說明的習慣性做法予以合法化。這一做法必然導致立法消除證據不合規的目的與司法實踐長存的通過訴訟階段不斷補正證據合規性的做法相互矛盾:立法本意是要警戒、乃至消除瑕疵證據的存在,但其迎合司法實踐經驗做法的立法方式卻是一種縱容司法實踐經驗做法長期任性自由發展的“態度”。如此,必然導致公、檢、法借助互相配合以推進訴訟的模式在瑕疵證據補正問題上得到凸顯,三機關可協調配合實現證據合規性的不斷補正與解釋說明,而不是從自身嚴格執法上來實現證據合資格性。再加上司法實踐存在的根深蒂固的追訴犯罪的職業觀念,必然導致為了追訴犯罪而不斷追求形式性的合法化證據資格,即不斷的予以補正、解釋性說明的形式進行證據資格完善。因此,司法實踐經驗在妥協性立法方式下獲得了習慣性做法合法化的外衣,并可以罔顧立法有關瑕疵證據之立法目的要求,繼續慣性施行經驗性瑕疵證據補正方式。這是瑕疵證據立法方式的悲哀,更是司法實踐經驗具有根深蒂固的頑劣根性所在。這也就不難理解司法實踐為什么不關注立法有關瑕疵證據的立法規范,而繼續采行瑕疵證據行政審批模式。瑕疵證據私下處理、瑕疵證據補正不受次數限制和瑕疵證據范疇任意擴大適用的現象也就輕易發生。

(六)訴訟構造塌陷、行政審批經驗性辦案方式盛行

“審判中心主義”的不當理解與權力爭奪,導致審判法官“引火燒身”承擔了更多的瑕疵證據補正功能。通過《刑訴法解釋》對瑕疵證據立法的明確規范,法院成為了“定案的根據”的證據資格的最終把關者,甚至是標準把控者,因而也成為了瑕疵證據能否最終合格的看門人。在偵、訴、審訴訟權力的“爭奪”中,法院有借用審判環節不斷強化自我話語權的傾向,儼然成為了證據資格標準的最終把關者,這必然導致法院承擔起了瑕疵補正的最后責任,再加上審前辯護參與的弱化與虛無,庭審訴訟參與的充分性更加凸顯,因而,庭審瑕疵補正成為了瑕疵補正的最后場所或重災區。這種瑕疵證據補正模式已經嚴重背離了庭審訴訟職能分工——法官進行證據的認定工作,檢察官和律師兩造對質,實現證據資格的嚴格審查與認定功能。因為控辯審的三方構造已經塌陷,法院、檢察院成為了互相配合、彌補瑕疵以追訴犯罪的協同體,而不是證據資格審查的相互制約與制衡的關系體。這深刻地反映出我國公檢法三機關分工負責,但又主要以“互相配合”為主的流水作業式的訴訟構造特點。檢、法機關互相配合共同完善證據的合資格性工作(也有學者稱為“合法性”工作),律師成為了瑕疵證據的輔助發現者,而不是強烈的排除瑕疵證據的主張者。這種訴訟職能混淆、訴訟構造塌陷的司法現實,必然導致庭審成為瑕疵證據補正的關鍵階段、最后階段的司法現實,法官成為了瑕疵補正的最后把關者而非裁決者的司法現狀。

同時,統計數據也充分說明,我國司法機關存在比較嚴重的行政審批式辦案方式,而且這種辦案方式往往要比法律的規定還要有市場。這在檢察機關的瑕疵證據處理上表現的尤為突出,比如前述在瑕疵證據處理程序上有五成左右比例的案件采取了報領導批示的處理方式。這說明我國檢察官獨立性并不充分,檢察長負責制和上下級檢察機關的領導關系成為了審查起訴行為的主要影響因素。

三、瑕疵證據補正證明制度的理性反思與再構

(一)明晰瑕疵證據立法目的:消減證據瑕疵,提高司法質量

立法對瑕疵證據司法命運的選擇反映了立法的目的追求,體現了司法證明背后理念的博弈。依據“證據裁判原則”,進入司法活動中的“證據材料”只有成為“定案的根據”才能成為對定罪、量刑具有實質意義的證據。而作為司法實踐中長期存在的一種證據表現形態——瑕疵證據,因其取證程序、取證手段、取證方式、真實性等方面的原因導致其無法完全符合“定案的根據”的資格標準。對此,現行立法采取了迎合司法實踐經驗做法的方式,即采取了瑕疵可以補正或作合理解釋的證據資格救濟方式,期冀有更多的證據材料成為“定案的根據”。這反映出我國立法重實體公正價值追求,而又不敢悖逆程序公正價值的訴求,通過瑕疵補正來實現證據的合資格性要求。通過補正救濟的方式實現其“身份”的正統回歸,通過二次(甚至是三次,乃至無限制次數)“補考”方式給予其“定案的根據”的錄取資格。這種迎合司法的立法方式的直接后果就是瑕疵證據將“永瑕不止,永補不斷”:司法者將繼續熱衷于司法行為習慣的傳承與經驗積累,而忽視立法的規范性作用;證據瑕疵被認為是司法常態性現象,可以依賴后續程序、后續機關在“補正或者解釋說明”上的發現功能、指導功能甚至補救功能實現慣性取證行為的執法疏漏的彌補,司法實踐慣性行為將繼續暢行與無羈。而對立法來說,要對司法實踐中不斷出現的瑕疵現象進行立法確認,要將瑕疵補正的習慣性做法上升為立法規范,這必然帶來立法規范上的數量龐大與負重難堪,因為立法的剛性、一般性不能勝任司法實踐的多樣與多變。立法所應具有的規范作用、指引作用將難以實現。因此,筆者認為,我國應該明確瑕疵證據立法的目的是消弭瑕疵證據,警戒違法取證行為以提升司法質量,即讓司法行為的合法性得到更加嚴格的規控,而不應該是對司法實踐經驗性做法的簡單立法化。更進一步思考,瑕疵證據立法不應以修補證據為最終目的,而應以杜絕瑕疵證據發生為根本。明確立法消弭瑕疵證據發生、警戒與消除違法取證行為的目的,那么就應該采取非法證據排除規則一樣的力度來排除瑕疵證據的適用。《刑事訴訟法》第54條將“收集程序違法,可能嚴重影響司法公正的物證、書證”作為與非法刑訊取得的口供一樣的非法證據,實質就是立法開始強調程序違法的證據也應該屬于非法證據,屬于應該通過非法證據排除程序加以排除的證據,只是司法進步的步子不應該邁的太快,而給予了補正機會而已——“不能補正的,應當排除”。《刑訴法解釋》則對這種先行補正,補正不能則排除的非法證據情形(此時應稱為瑕疵證據)予以了具體化,在證據種類上進行了擴張解釋,涵蓋了除物證、書證以外的其他種類證據。但因司法實踐中證據瑕疵情形的多樣性,立法與司法解釋很難進行充分的規范固定,實踐中出現了廣義理解瑕疵證據的情形。從規范證據合法性角度來說,這些瑕疵取證行為取得的證據均應排除掉。當然,考慮到訴訟法制發展程度、法制改革的平穩性,可以因證據資格失格性的原因差異、所處的訴訟階段不同、司法處理的途徑與方式而有所不同。筆者主張,庭審階段,《刑事訴訟法》第54條以及相關司法解釋規定的證據瑕疵情形,均應適用排除規則直接排除掉(絕對排除或者裁量排除),而不應再給予補正機會,法官應是證據資格的認證主體和裁判主體而非瑕疵補正的發現者、補救者。而在審前階段可以給予證據瑕疵的補正機會,也可以直接排除掉。

(二)界定訴訟證明職能分工,協調瑕疵證據立法模式

經過多年證據理論與實踐的發展,我國證據立法已經從簡單的排除刑訊逼供的非法證據發展到了規范收集證據行為“不符合法定程序,可能嚴重影響司法公正”的瑕疵證據。證據規范已經從“實體性權利保障”發展到了程序公正的“程序性規范”要求。相比通過域外成熟制度引進和理論研究與實踐經驗總結而形成的非法證據排除程序,瑕疵證據的程序性規范仍處于立法闕如狀態,首先要做的就是瑕疵證據訴訟證明的職能關系界定。相比于偵查取證,檢察審查、補充取證以及法院主持證據質證與證據認定職能的分工,瑕疵證據的發現職能、補正職能與裁決職能的相互關系厘清具有更為實質性的意義。因為收集證據“不符合法定程序,可能嚴重影響司法公正”是具有很強主觀裁量判斷性的活動:“法定程序”的拓展性解釋(涵蓋技術性規范、其他侵權行為、影響真實性、關聯性的理解)、“嚴重影響”的程度判斷以及“司法公正”的抽象意旨,都表明瑕疵情形具有很強的彈性和主觀判斷性。因此,瑕疵證據的發現功能和認定功能具有了變動不居性、主體差異性。這可從前述司法實踐問題的總結中發現,瑕疵證據通過偵查自省、審查起訴補正完善后,仍會在庭審中大量存在。當然,這也與法官享有證據資格的最終認定權力有直接的關系,而我國的檢審互相配合的訴訟構造也是重要原因。為了更好的統一瑕疵證據的司法適用,有必要明確瑕疵證據司法證明的職能分工:將證據瑕疵的發現功能與證據資格的最終認定功能分離,發現功能除了交由偵查機構、起訴機構外,庭審階段的發現功能應交由非裁判法官行使,并應建立審前的瑕疵補正程序制度。為摒棄三機關瑕疵證據適用標準不統一的問題,有必要取消公、檢、法各自進行解釋的模式,通過已有的六部委協調立法的模式,構建三機關共同適用的瑕疵證據標準。將經驗總結的,理論抽象的瑕疵證據具體情形進行明確的立法化,以更統一、剛性的指導司法實踐應用。同時,鑒于瑕疵證據較強的主觀判斷性和經驗積累性,為充分發揮司法實踐對瑕疵證據拓展性功能,可構建庭審法官瑕疵證據自由裁量認定權和判斷說理制度,并構建瑕疵證據的上訴救濟制度,通過程序性機制實現瑕疵證據法律效力的合理性、訴權保障性。

(三)立足現實,再建瑕疵證據規范制度

證據立法的改革與發展不能離開我國的司法制度環境和訴訟文化狀態現實。就我國目前的職權主義訴訟模式與當事人主義訴訟模式不斷融合借鑒的訴訟制度現實而言,瑕疵證據的立法應從以下幾個方面展開:

1.確立瑕疵證據證據資格認定的訴訟模式。證據資格的認定體現著很強的爭訟性,為確保瑕疵證據資格認定的合理性、合法性和權威性,應確立證據資格認定的司法裁判模式,即三方構造的彈劾式的爭訟模式。因為,無論是非法證據的絕對排除程序,還是瑕疵證據的自由裁量排除程序都需要司法居中做出適格與否的認定。只不過失格原因到底是依據法定條件還是法官內心理性裁量而有所區別。構建司法裁判的彈劾式訴訟模式有助于證據資格認定的司法權威性。雙方平等爭訟的對抗式模式符合舉證方舉證證據資格合格性和相對方質疑、辯駁的訴訟角色分工,能更有利于對證據資格進行全面、深入、細致的審查,有助于法官理性、直接地作出合法性裁判。

2.明晰瑕疵證據證據資格完善的訴訟模式。瑕疵證據證據資格完善的訴訟模式不同于瑕疵證據資格認定的訴訟模式,這是瑕疵證據消弭瑕疵的自力救濟與他力協助的訴訟制度構建。瑕疵證據資格完善不應該發生在庭審瑕疵證據資格認定活動中,而應該是發生在證據資格認定前的訴訟階段,要體現出舉證時效的要求、強化審前訴訟證明主體的執法嚴格性要求。因此,瑕疵證據資格完善應該發生在庭審前。瑕疵證據資格完善的訴訟模式主要在于發現證據的瑕疵和構建證據瑕疵的補正制度。瑕疵證據資格完善的訴訟模式中應明確證據瑕疵發現的責任主體是檢察機關、辯護人是協助主體、不自覺的協力發現主體。瑕疵補正的責任主體應是偵查機關,檢察機關是瑕疵補正的輔助責任主體。瑕疵證據發現的模式可以通過書面審查形式,也可以通過面對面的、律師參與模式進行。

3.瑕疵證據的制度設計。要想完成瑕疵證據的資格完善和資格認定的目的,需要構建一些具體的制度,并發掘現有訴訟制度中的可資借用的資源。(1)瑕疵證據補正責任制度。明確了瑕疵證據補正的審前模式,那么庭審只是證據資格的審查與認定問題,而不再考慮證據瑕疵與否的問題,更不會進行證據的瑕疵補正問題。瑕疵證據的補正有兩個階段,對應兩個程序:發現程序和補正程序。在發現程序中應構建檢察機關為主體、當事人雙方為輔助、偵查自省為基礎的瑕疵發現責任制度;依托偵查階段的偵審制約機制、審查起訴的審查程序、檢察偵查監督的監督機制以及庭前會議制度構建瑕疵證據得以發現的機制;并賦予當事人雙方更多的瑕疵證據知悉權、質疑申請權、申訴救濟權。在補正程序中,應構建偵查補正為主體、檢察補正為輔助的補正責任制度,要通過檢察機關的法律監督職能,不斷推進偵查取證行為的合法性。(2)證據開示制度。為了有效發揮當事人雙方在證據資格上的質疑與發現功能,有必要建立審前及時的證據開示制度。通過開示,讓律師及早地發現證據瑕疵,并及時地提出來以便早處理證據問題。出于偵查保密的需要,證據開示應該在審查起訴階段和庭前會議階段進行。審查起訴階段可以構建閱卷式的審查方式,依托檢察審查起訴中的現有制度設計,給予當事人雙方對證據材料的查閱、復制、摘抄的權利,并可提出瑕疵補正的申請。在庭前會議階段,構建案件承辦法官主持的、控辯雙方參與的公開的瑕疵證據審查與發現機制,希望能在庭前會議上雙方提出證據瑕疵的主張要點和基本的證據資料。(3)舉證時效制度。構建瑕疵證據的舉證時效制度,確保瑕疵證據能夠及時消弭在審前,使得更多符合“定案的根據”的證據進入庭審,這樣才能實現瑕疵證據立法消弭瑕疵證據的目的。相關制度設計可包括:瑕疵證據補正申請只能在審前提出,審前不提出則喪失瑕疵補正的機會,證據是否取舍完全交托庭審法官的裁判權力。也即對被告方而言,審前不提瑕疵異議,則庭審不得再對該證據的瑕疵進行補正,而只能就證據的真實性、關聯性、嚴重侵權性進行質疑;對檢控方來說,審前不進行證據的細致審查與瑕疵補正的自主啟動或庭前會議階段的申請啟動,則庭審階段即喪失瑕疵補正的機會,證據是否取舍交由庭審法官裁量決定,如排除適用,則不能再重新取證,更不能進行瑕疵補正。為保證舉證時效制度的貫徹落實,證據開示也要及時,以便于審前及時的證據補正,防止證據毀損滅失。(4)其他配套制度。瑕疵證據的補正應有次數限制,以體現糾正偵查取證違法行為的強制性和遏制性目的。審查起訴階段瑕疵補正的次數應限于不超過兩次,并應借用補充偵查的程序制度設計。庭前會議階段,瑕疵補正只有一次機會,補正完后,不再進行庭前會議瑕疵證據審查,而是交由庭審階段審查、質證與認定。偵查監督和偵查程序的瑕疵補正并不需要次數限制,隨時發現,隨時糾正,體現自省式補充證明和嚴格執法自律性的自覺性。此外,對瑕疵證據也可以構建“證據資格共識制度”,即對控辯雙方均無異議的瑕疵證據,即使有瑕疵,也不再進行補正,直接作為“定案的根據”予以適用。但是,此種瑕疵,必須不是“非法證據”、“失真”、“失聯”的證據,否則即使雙方達成“無瑕疵的共識”,法官也可裁量不作為定案的根據。

[責任編輯:劉加良]

Subject:Empirical Analysis and Theoretical Reconstruction of the Proof on the Correction of Defective Evidence in China

Author & unit:Lü Zehua

(Law School, Shandong University, Qingdao Shandong 266072, China)

Selectting the public security organs and the Judiciaries to carry out an empirical analysis about the proof of correction on the defective evidence corrections in the comparatively developed eastern area it can found the confusion on the concept of defective evidence, various defective form, multiple defects finders, handling random, confusion of specification requirements, anomie of processing program, unlimited handle opportunities and dealling with the problem illegally. It related with these causes: the legislation system on the defective evidence in our country is weak in logicality, All kinds of theories in the theoretical circle, the judicial practice empirical knowledge's inaccuracy, the working experience of administrative examination and approval, the confusion on the lawsuit function, dislocation on the ideas of legislative and judicial and the conflicts between three authority legislation. It is necessary to set out the legislative purpose to eliminate defective evidence, returning on the nature of lawsuit function, coordinating legislation patterns on the defective evidence, unifying evidence qualification standards, building a concise specification screening mechanism and integrating and reconstructing the defective evidence theory system.

defective evidence; proof on the correction; the verdict evidence; function of litigation; responsibility on correction

2017-04-05

本文系2013年度司法部國家法治與法學理論研究項目《我國補正證明的實證分析與規范建構》(13SFB5022)的階段性研究成果之一。

呂澤華(1974-),男,遼寧鐵嶺人,法學博士,青島大學法學院副教授,研究方向:證據法學。

D915.13

A

1009-8003(2017)04-0076-12