樁―土―隔震結構動力相互作用體系的非線性分析

趙 建 東

(奧意建筑工程設計有限公司,廣東 深圳 518031)

?

樁―土―隔震結構動力相互作用體系的非線性分析

趙 建 東

(奧意建筑工程設計有限公司,廣東 深圳 518031)

提出了考慮土與結構動力相互作用的隔震結構的簡化力學模型,建立了樁―土―隔震結構動力相互作用體系的串聯質點模型和相應的動力微分方程。利用MATLAB軟件編制了考慮SSI效應和不考慮SSI效應作用下隔震結構體系的動力分析程序,并針對某實際結構作出了相應的分析研究。

等效雙線性,隔震結構,土與結構相互作用,非線性分析

0 引言

土與結構相互作用(Soil-Structure Interaction,簡稱SSI效應,下同)可按荷載性質的不同分為靜力相互作用和動力相互作用。土與結構動力相互作用問題是地震工程領域的前沿課題,是目前結構抗震設計理論研究的熱點課題之一,而隔震理論目前相對成熟,但是目前隔震理論分析或隔震設計中,都是按照剛性地基假設,這與實際情況是相違背的,其無法真實地反映結構與地基在地震動下的能量傳遞機制。

那么,土與結構動力相互作用對于隔震有著什么樣的影響,真實的結果與實際工程計算結果又有著怎么樣的差別,本文提出了考慮SSI效應的隔震結構簡化力學模型,考慮基礎的平動和轉動位移,隔震層采用等效雙線型模型,上部結構樓層采用雙線型模型,建立了樁―土―隔震結構動力相互作用體系的串聯質點模型和相應的動力微分方程。通過MATLAB編程軟件編制程序,進行某實際工程的計算分析,驗證所提出的力學模型。

1 簡化力學模型的提出

本文主要采用修改后的集中質量模型,在本模型中,不考慮隔震層的轉動對于結構的影響,同時,上部結構采用雙線型模型模擬非線性,隔震層采用等效雙線模型來模擬隔震層的非線性,基礎則采用S-R模型,考慮基礎的平動和轉動位移。

1.1 子結構的模型介紹

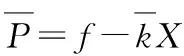

1)上部結構的雙線型模型。

(1)

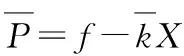

2)隔震層的等效雙線型模型。

等效雙線型模型有k1,k2,k0.2三個剛度,稱為隔震層的等效剛

(2)

(3)

(4)

3)恢復力模型。

樁—土的S-R模型。

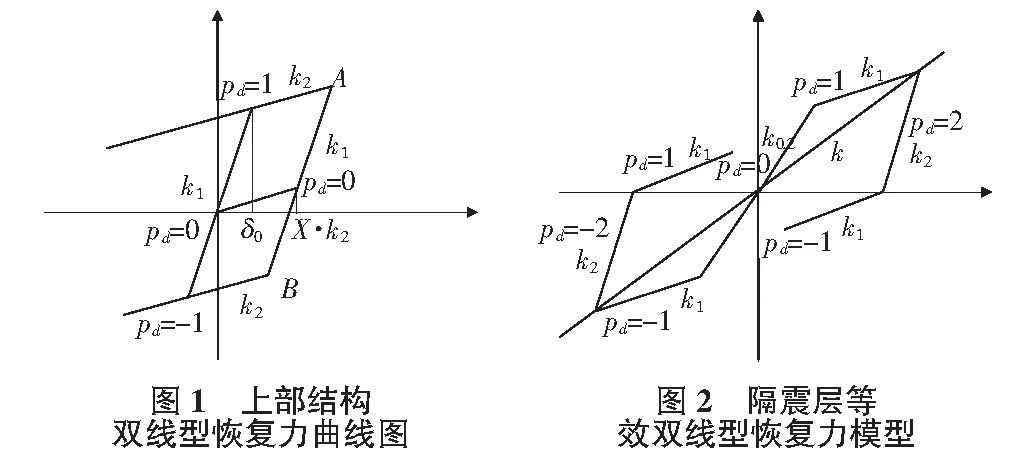

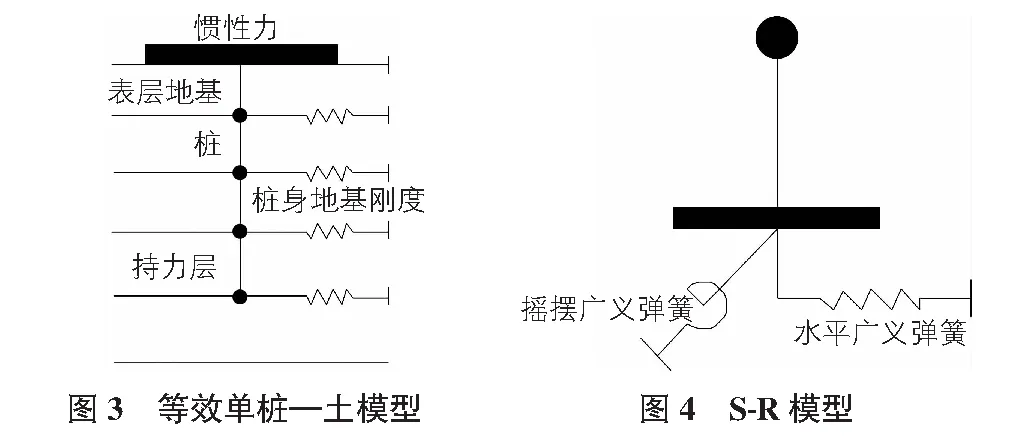

本文中采用集總參數模型,將樁—土—結構連成體系簡化為S-R模型和樁—土模型,見圖3,圖4。

基礎阻抗主要有水平剛度、水平阻尼、轉動剛度以及轉動阻尼,S-R模型具體做法是先把分層土阻抗集中到每層土的中部,再通過公式把阻抗集中到樁頭。

1.2 考慮SSI效應的隔震結構的運動微分方程

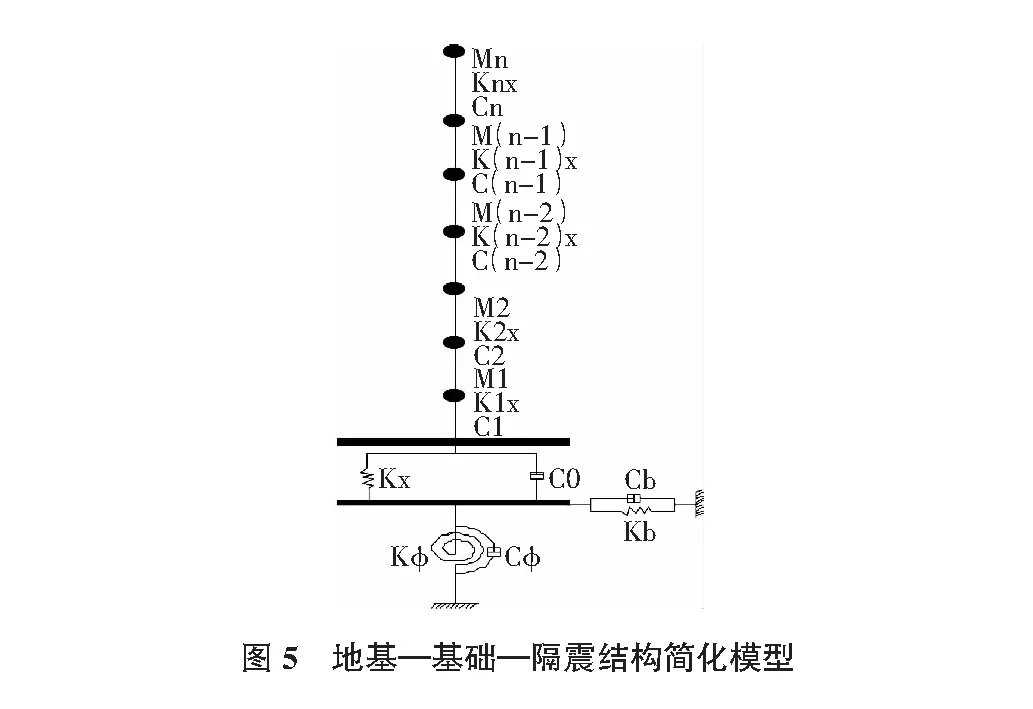

本文主要采用修改后的集中質量模型,此模型在考慮地基和隔震層轉動的集中質量模型基礎上,做適當調整,以達到更簡單使用。由于隔震設計在設計過程中對于支座受拉有著嚴格的控制,因此,在本模型中,不考慮隔震層的轉動對于結構的影響,同時,上部結構采用雙線型模型模擬非線性,隔震層采用等效雙線模型來模擬隔震層的非線性,基礎則采用S-R模型。系統模型見圖5。

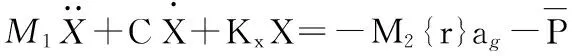

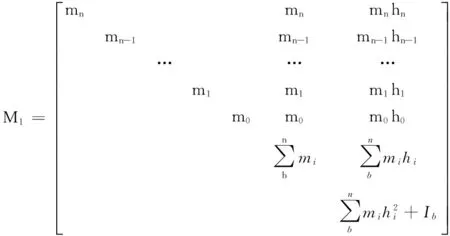

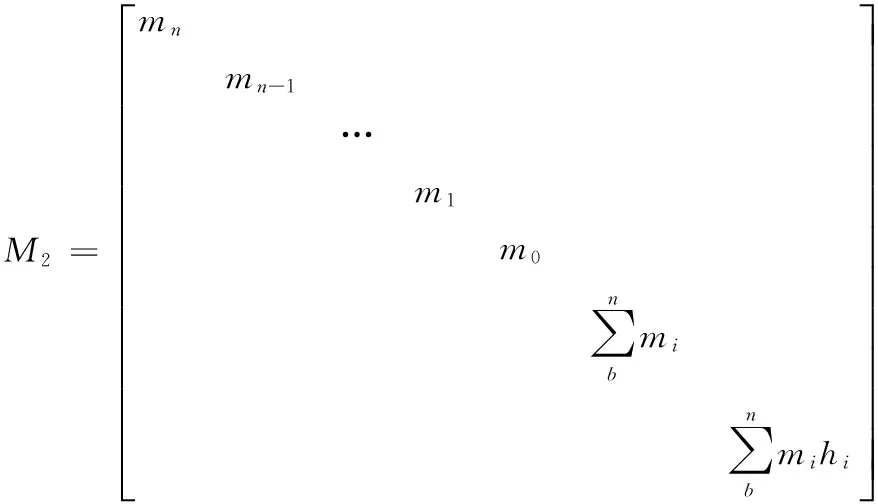

將地基—基礎—結構視為一個整體考慮,其運動方程為:

其中,{r}為單位列向量;ag為地面運動加速度。

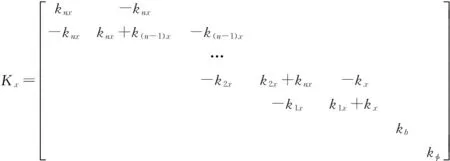

其中,kb,kx,k1x,…,knx分別為地基、隔震層、上部結構的雙線型水平剛度,此時上部結構剛度為雙線型模型的可變剛度,隔震層為等效雙線型模型的可變剛度,kφ為地基的轉動剛度。

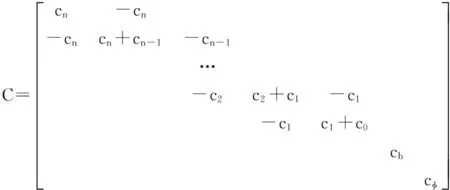

其中,cb,c0,c1,…,cn分別為地基、隔震層、上部結構的水平阻尼系數;cφ為地基轉動阻尼系數。

X={xnxn-1…x1x0xbφb}T。

其中,x0,x1,…,xn分別為隔震層、上部結構相對于基礎中心(樁頂)的位移;xb為基礎中心相對于基底(樁底)的位移;φb為基礎的轉動角度。

2 算例

2.1 結構模型

本基準模型位于地震高烈度區(基本加速度0.3g),基礎采用樁基,主樓上部結構為鋼筋混凝土框架—抗震墻結構,裙樓是常規框架結構。主樓結構地上25層,隔震層兼作地下室;縱向長50.6 m,橫向長26.2 m,長邊方向高寬比為3.43,短邊方向高寬比為1.78,最高處97.2 m。采用樁基礎,共120根,所用混凝土強度為C40,樁長35 m,X向樁間距4.42 m,共8列,Y向樁長3.86 m,共15行。

通過計算,可以得到隔震層和地基的各項參數。

2.2 分析計算

通過計算,得到各項參數,采用MATLAB編制程序,計算結構的各項動力響應,分析SSI效應對于隔震結構的影響。

對于考慮SSI效應的隔震結構,主要關心的是上部結構的絕對位移、隔震層絕對位移以及各層的加速度情況,通過考察這些重要動力響應在考慮SSI效應和不考慮SSI效應下的對比情況,分析SSI效應對于隔震的影響。本文引進SSI效應減小率,其定義為:

在峰值為110 cm/s2的El-Centro(NS)天然波和Hachinoche(EW)天然波兩種地震激勵下,分別進行不考慮SSI效應和考慮SSI效應下的計算分析,得到以下一些數據圖表。

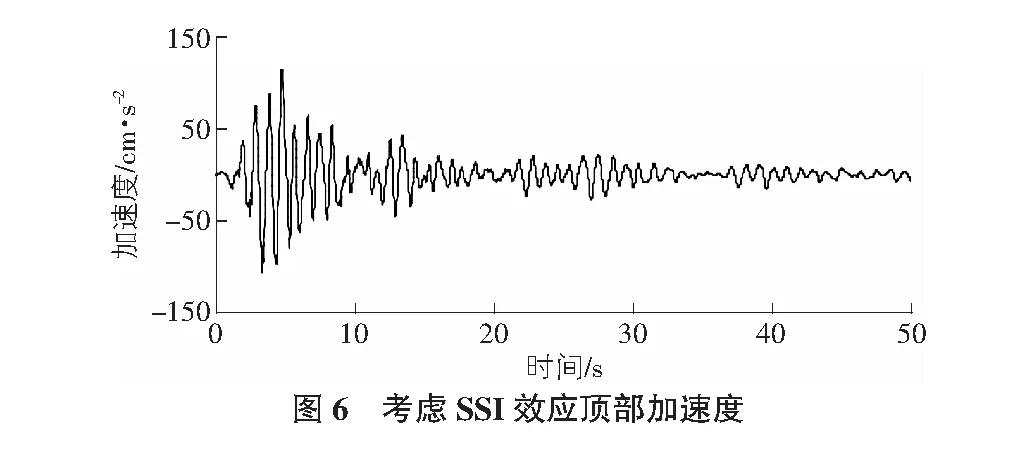

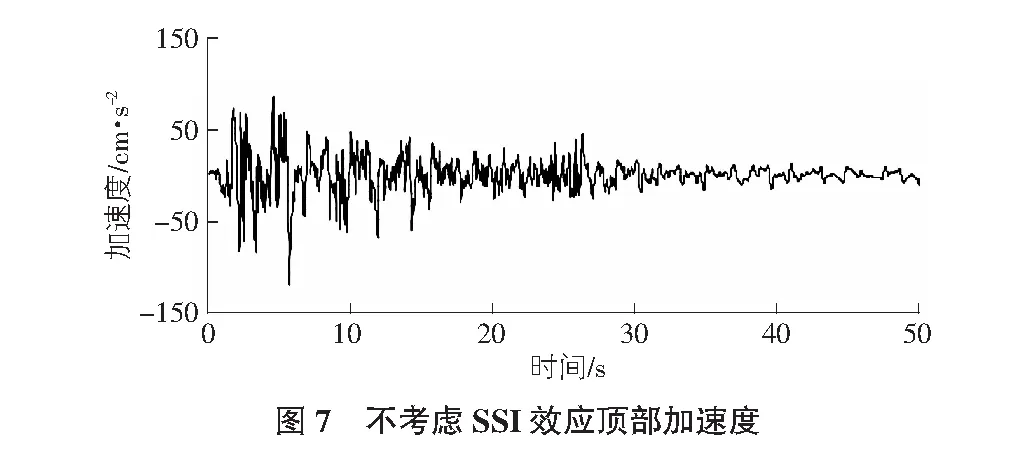

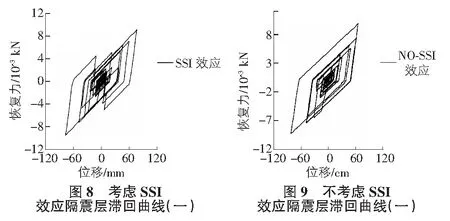

El-Centro(NS)天然波激勵下,如圖6~圖9所示。

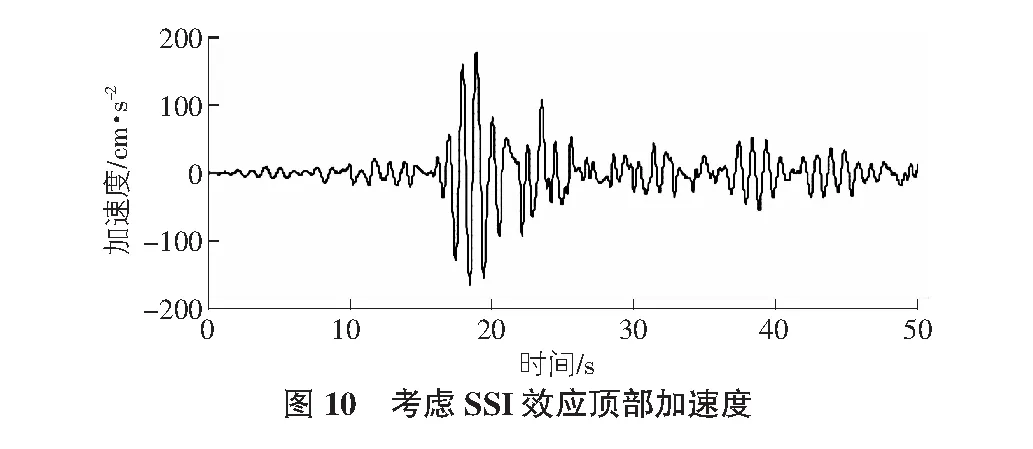

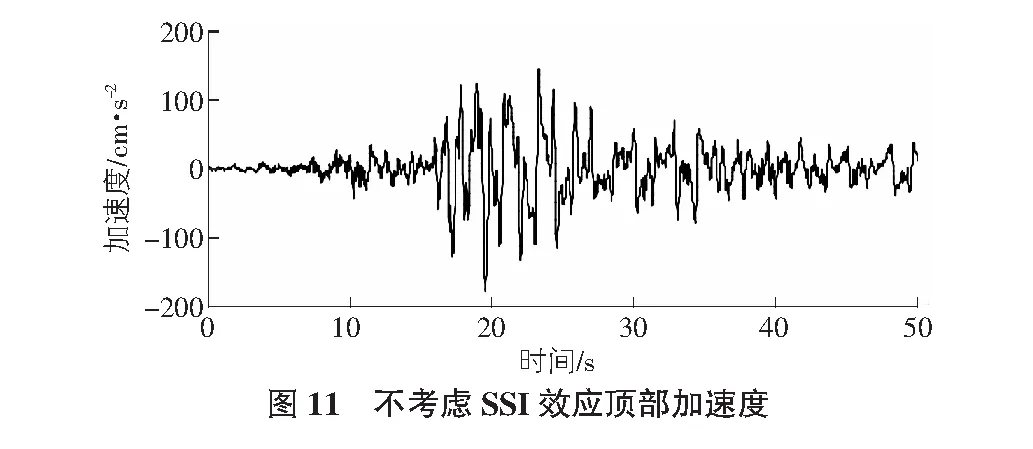

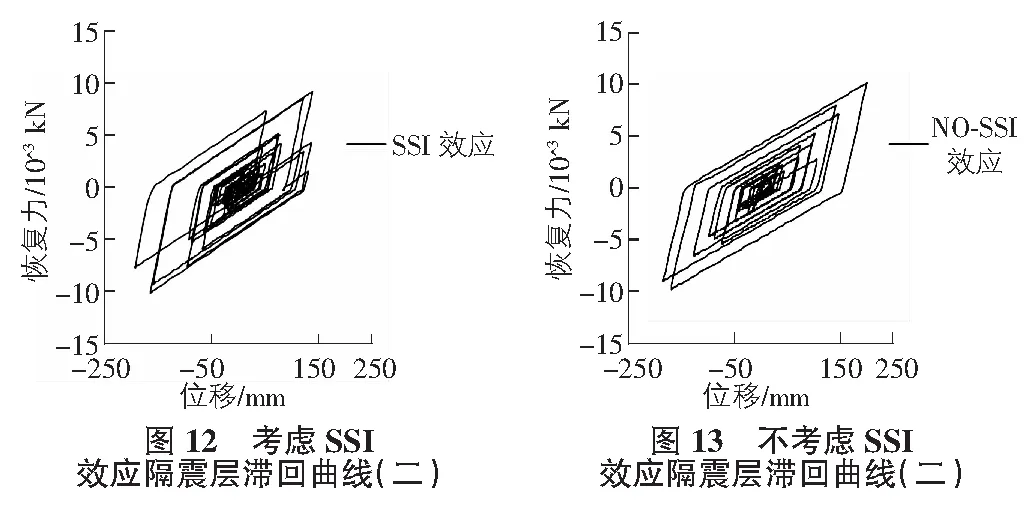

Hachinoche(EW)天然波激勵下,如圖10~圖13所示。

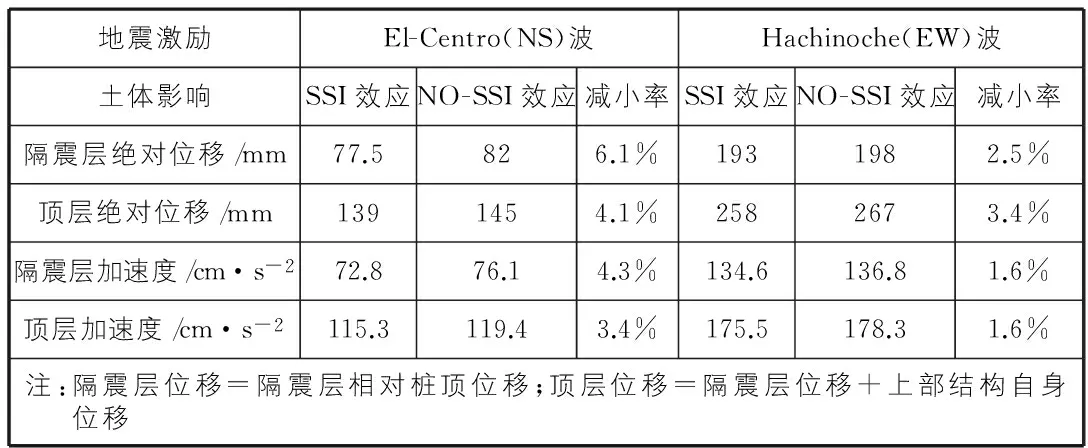

表1 地震激勵下結構響應

地震激勵El-Centro(NS)波Hachinoche(EW)波土體影響SSI效應NO-SSI效應減小率SSI效應NO-SSI效應減小率隔震層絕對位移/mm77.5826.1%1931982.5%頂層絕對位移/mm1391454.1%2582673.4%隔震層加速度/cm·s-272.876.14.3%134.6136.81.6%頂層加速度/cm·s-2115.3119.43.4%175.5178.31.6%注:隔震層位移=隔震層相對樁頂位移;頂層位移=隔震層位移+上部結構自身位移

從圖6~圖13以及表1可以看出,在110 cm/s2El-Centro(NS)

天然波激勵下,考慮SSI效應時,頂層位移為139 mm,隔震層位移為77.5 mm,隔震層加速度72.8 cm/s2,頂層加速度115.3 cm/s2;不考慮SSI效應時,頂層位移為145 mm,隔震層位移為82 mm,隔震層加速度為76.1 cm/s2,頂層加速度為119.4 cm/s2;而在110 cm/s2Hachinoche(EW)天然波激勵下,考慮SSI效應時,頂層位移為258 mm,隔震層位移為193 mm,隔震層加速度為134.6 cm/s2,頂層加速度為175.5 cm/s2;不考慮SSI效應時,頂層位移為267 mm,隔震層位移為198 mm,隔震層加速度為136.8 cm/s2,頂層加速度為178.3 cm/s2;可以看出,在考慮了SSI效應之后,隔震結構的動力響應均有所減小。

3 結語

根據MATLAB程序對于考慮隔震層和上部結構非線性隔震結構的分析表明,在本文實例分析中,考慮SSI作用后,隔震結構上部結構及隔震層動力響應有所減小,但減小幅度較小。同時,不同軟硬程度土體以及其他影響因素對于SSI效應的影響還有待進一步研究。

[1] 李忠獻,李延濤,王 健.土—結構動力相互作用對基礎隔震的影響[J].地震工程與工程振動,2003,23(5):56-57.

[2] 李海嶺,葛修潤.土—結構相互作用對基礎隔震體系的影響[J].土木工程學報,2001,34(4):83-87.

[3] 王阿萍,姚謙峰.土與隔震結構共同作用的隨機地震反應分析[J].北京交通大學學報,2007,31(4):3-5.

[4] 鄒立華,趙人達,趙建昌.樁—土—隔震結構相互作用地震響應分析[J].巖土工程學報,2009(10):9-11.

[5] 張浦陽,王 健.土—結構動力相互作用對橡膠支座隔震結構的影響[J].重慶大學學報(自然科學版),2007,30(8):101-106.

[6] 王 斌,蔣東紅,劉之洋.橡膠墊減震結構的動力反應[J].東北大學學報(自然科學版),1999,20(4):69-71.

[7] 熊谷由章·田中和樹·大西良広·森井雄史·林康裕.上町斷層帯の予測地震動に対する建物応答(その2)等価1質點系の応答[A].日本建築學會大會學術講演梗概集[C].2008.

Numerical simulation of pile-soil isolated structure interaction system

Zhao Jiandong

(AEArchitecturalEngineeringDesignCo.,Ltd,Shenzhen518031,China)

A simplified mechanical model of isolated structure with the consideration of SSI effect has been presented, program is compiled considering soil-structure interaction under the isolated structure systems by using MATLAB programming software, while isolated structure is analyzed between dynamic response of this model with and without the consideration of SSI effect, meanwhile, do analysis of the actual structure.

equivalent bilinear, isolated structure, soil-structure interaction, numerical simulation

1009-6825(2017)17-0034-03

2017-03-20

趙建東(1983- ),男,碩士,工程師

TU311

A