圖解世界載人航天發展史(十五)

□ 邸乃庸

圖解世界載人航天發展史(十五)

□ 邸乃庸

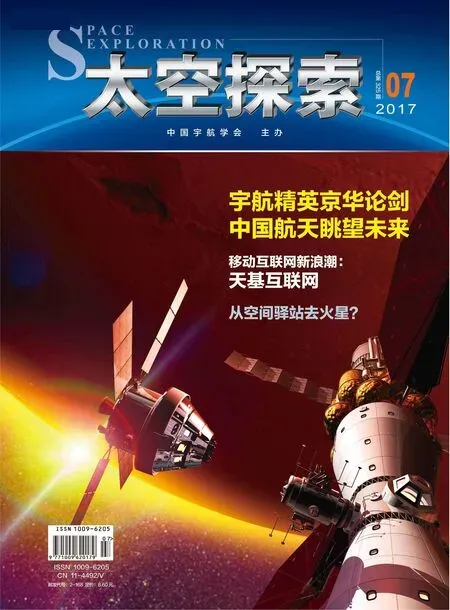

天地往返載人航天器“聯盟”號飛船

蘇聯/俄羅斯研制的“聯盟”號飛船是蘇聯第三代載人航天器,是世界上使用時間最長、最可靠的載人航天器,作為載人天地往返航天器已經使用了半個世紀,曾經服務于“禮炮”1號至“禮炮”7號空間站、“和平”號空間站和國際空間站。自1967年“聯盟”1號飛船(左圖)使用以來,經歷了多次改進,形成了“聯盟”號飛船(1971―1981年)、“聯盟”T號飛船(1979―1986年)、“聯盟”TM號飛船(1986―2002年)和“聯盟”TMA號飛船(2002年至今)等多個系列。現在國際空間站使用的唯一天地往返載人航天器是“聯盟”TMA號飛船(右圖)。

“聯盟”號飛船長7.5米,最大直徑2.72米,起飛質量7.07噸,由前面的生活艙、中間的返回艙和后面的儀器設備艙3個艙段構成(左圖)。生活艙為航天員提供飲食、衛生等條件,并裝載貨物,儀器設備艙提供生命保障、電源和飛船機動與姿態控制的推進力。右圖為3名航天員在返回艙內準備起飛。

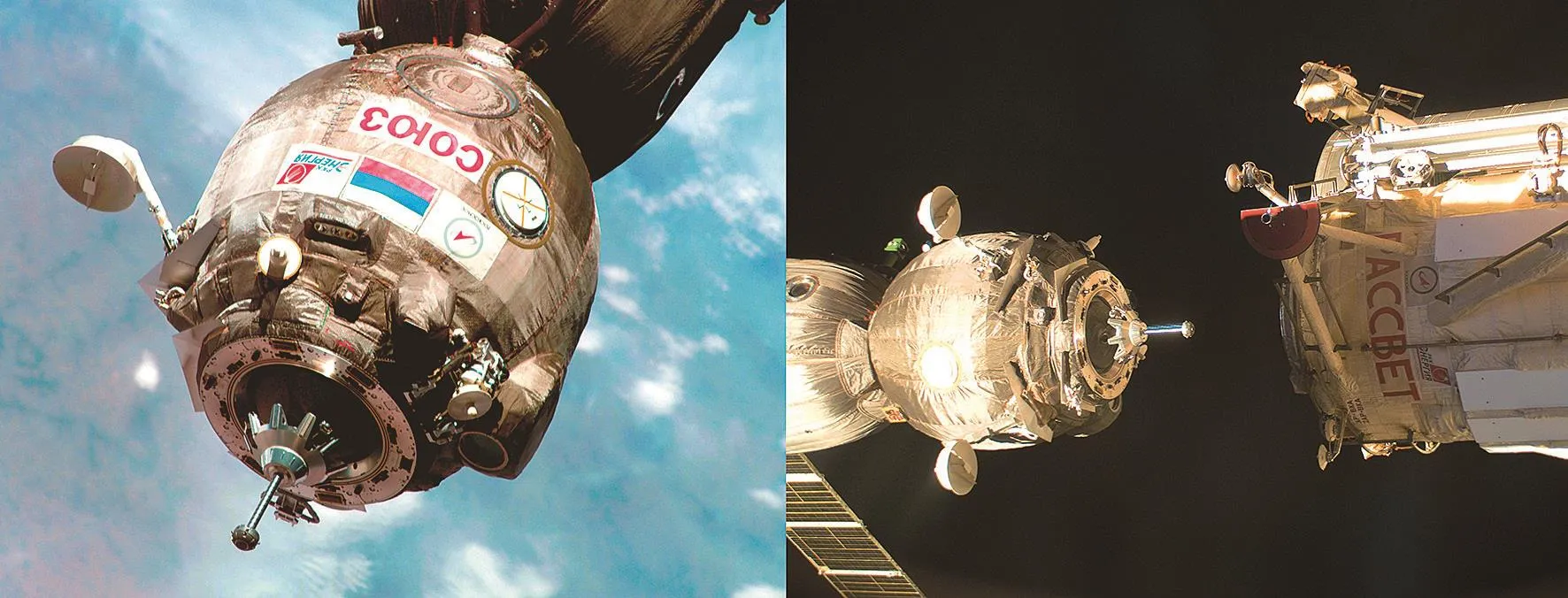

“聯盟”號飛船在太空與其他航天器對接時均使用桿錐式對接機構,“聯盟”號飛船設置的是對接機構中的桿組件,空間站上設置的是對接機構中的錐組件。準備實施對接時,位于“聯盟”號飛船前端的桿組件中的桿伸出(左圖),逐漸靠攏空間站,兩個航天器軸線對正后,桿插入錐組件內實現對接(右圖)。

在“和平”號空間站運行的15年期間,“聯盟”號飛船共31次往返為其渡運航天員。自1998年國際空間站開始組建以來,“聯盟”號飛船一直為其服務。左圖為“聯盟”號飛船正在靠近“和平”號空間站;右圖為航天員乘坐“聯盟”號飛船到達國際空間站,手持索契冬奧會火炬進入空間站。

發射“聯盟”號飛船的運載火箭是“聯盟”號運載火箭,目前使用的是“聯盟”FG號運載火箭,該火箭為兩級半構型,推進劑為液氧和煤油,總長49.52米,起飛質量310噸,最前端設置有逃逸塔。左圖為正在將逃逸塔-飛船-運載火箭組合體運往發射工位;右圖為“聯盟”號運載火箭托舉著“聯盟”號飛船起飛。

“聯盟”號飛船返回地面時,先制動減速使飛船進入返回軌道,然后,3個艙段分別分離。返回艙在距地面10千米高度時開啟降落傘,拋掉前端的防熱底,露出緩沖發動機。距地面1.5米時,緩沖發動機點火,減緩落地沖擊。左圖為返回艙落地前緩沖發動機點火工作;右圖為救援人員協助航天員出艙。

天地往返載人航天器“神舟”號飛船

“神舟”號飛船是我國空間站的天地往返載人航天器,研制試驗階段具有兩種基本構型:一種是飛船自身試驗構型,飛行任務完成后,軌道艙能夠單獨留在軌道運行,軌道艙有獨立的推進系統,飛船具有兩副太陽電池陣(左圖);另一種是飛行任務構型,軌道艙不留軌,只有一副太陽電池陣(右圖)。

“神舟”號飛船另一種獨特構型是進行艙外活動試驗構型,需要將軌道艙改進成為氣閘艙,使其具有減壓和覆壓功能,航天員進行艙外活動時不影響返回艙的艙內環境。左圖為航天員進行艙外活動;右圖為改進的軌道艙,上方是用于覆壓的高壓氣瓶,正對畫面的圓洞是航天員進行艙外活動時進入太空的艙門。

“神舟”號飛船進行了太空交會對接飛行試驗,與天宮空間實驗室進行了成功對接,使用的對接機構是異體同構周邊式對接機構(導向器內翻)。該對接機構置于航天器前端的周邊,對接后基本不對通道通行構成影響。掌握太空交會對接技術,為建立我國空間站奠定了良好基礎。

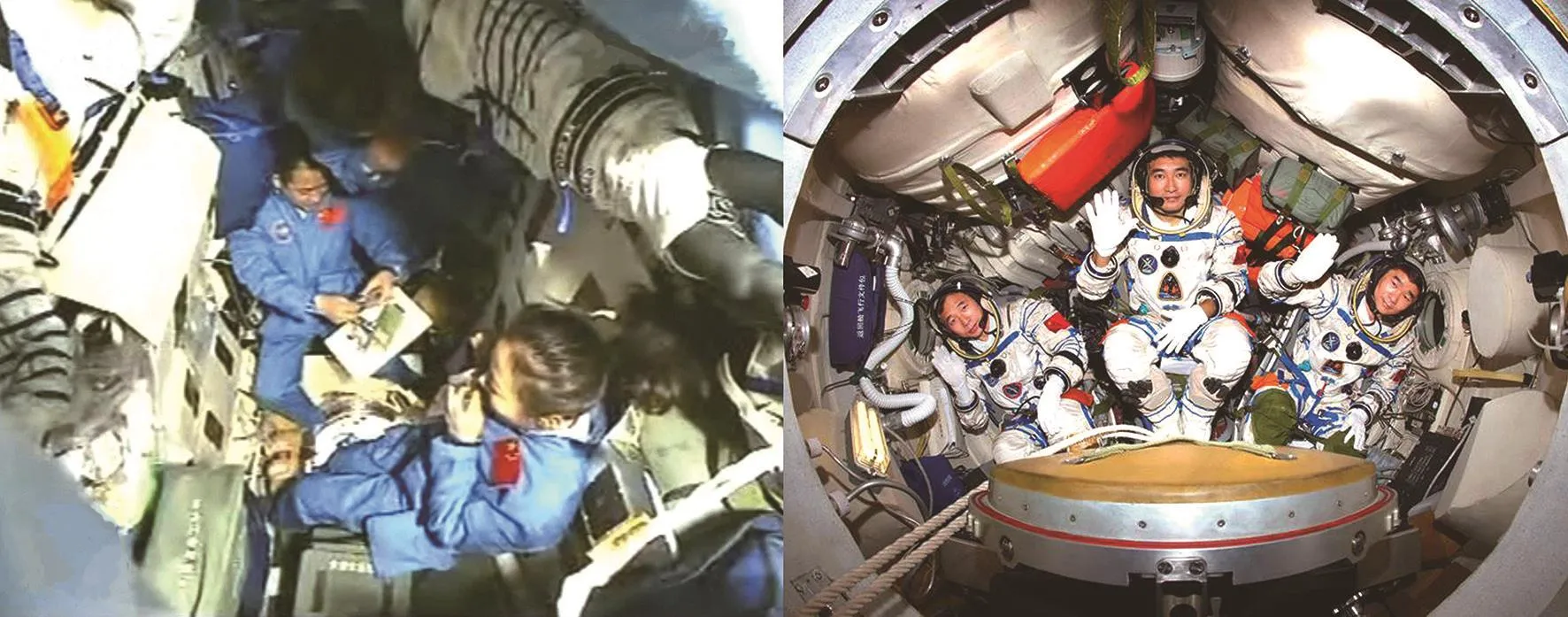

“神舟”號飛船由軌道艙、返回艙和推進艙組成。軌道艙長2.8米,直徑2.25米,主要提供航天員生活條件(左圖),并作為對接艙段。返回艙是返回地面的唯一艙段(右圖),長2.5米,最大直徑2.5米,設置有顯示和操作控制裝置。推進艙長2.94米,最大直徑2.8米,主要提供生命保障、電源和推進動力。

“神舟”號飛船由長征二號F運載火箭發射,該火箭為兩級半構型,芯級為兩級,并聯4枚助推器,再加上整流罩、逃逸塔,全長58.34米,起飛質量479.8噸,芯級直徑3.35米,助推器直徑2.25米,整流罩最大直徑3.8米,使用四氧化二氮和偏二甲肼推進劑(左圖)。長征二號F運載火箭發射神舟飛船時,前端設置有逃逸塔(右圖),在發射過程中,一旦出現危及航天員生命安全故障時,啟動逃逸塔將航天員乘坐的返回艙迅速遠離故障源,開啟返回艙內降落傘安全降落。

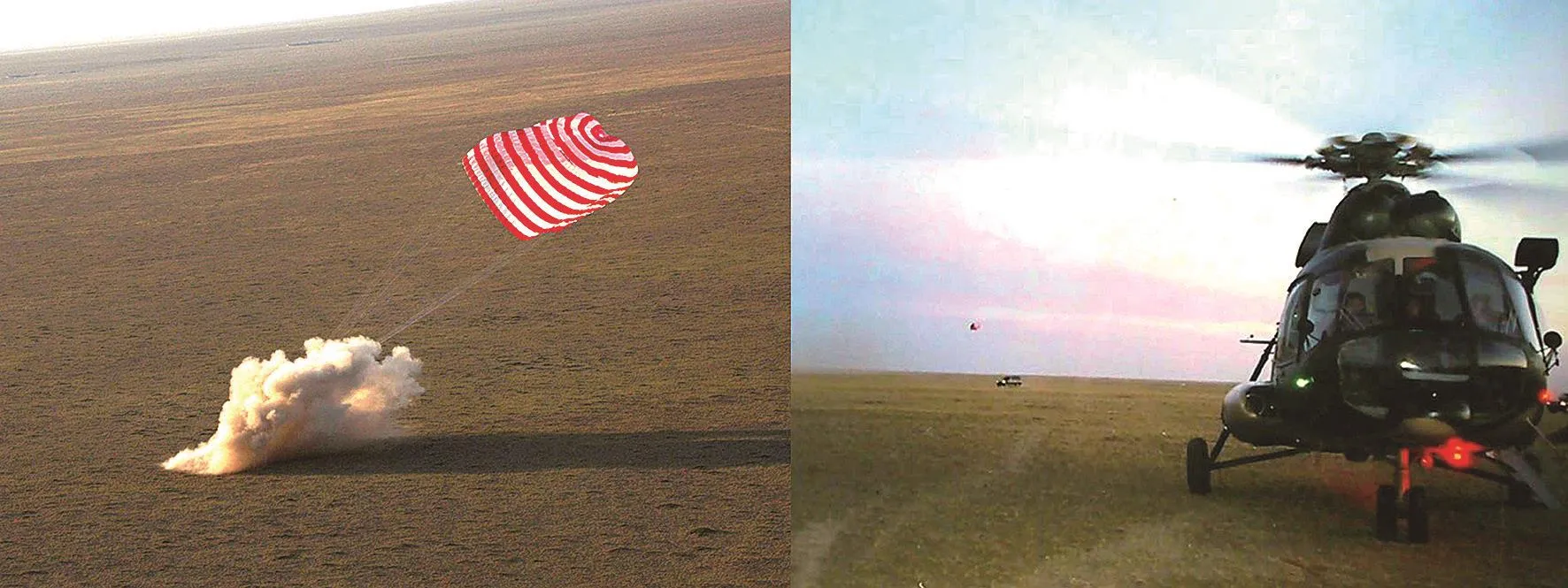

返回艙以約每秒7.8千米的速度進入大氣層,氣動減速過載小于4g,至10千米高度時開傘,引導傘、減速傘順序拉出,使返回艙減速至每秒90米,而后開啟主傘,拋防熱底,落地前緩沖發動機工作,減緩著陸沖擊。左圖為返回艙著陸;右圖為救援直升機到達著陸地點(返回艙尚未落地)。