深化基層特種設備安全工作的探討

陳曉峰

(麗水工業園區質量技術監督所 麗水 323000)

深化基層特種設備安全工作的探討

陳曉峰

(麗水工業園區質量技術監督所 麗水 323000)

為了進一步深化轄區內特種設備安全工作,保障人民群眾安全,面對與日俱增的特種設備數量和復雜問題,本文以麗水市蓮都區為例對新形勢下特種設備安全存在的問題和不足進行深入的分析和探討,總結出了電梯進入老齡化、人員力量、素質與設備增長速度不對稱、違法行為的處理脫離現實等問題;針對存在的問題不足,建設性地提出了企業購買安全管理社會化服務、特種設備投保安全責任保險等對策,對利用公共安全智慧治理模式深入特種設備安全管理趨勢進行了闡述。

特種設備 分析 問題 對策 趨勢

特種設備是指危險性較高的設備,包括電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施、場(廠)內機動車輛、鍋爐、壓力容器、壓力管道八大類。

我國負責特種設備管理的部門是質量技術監督部門(或市場監督部門),特種設備實行從設計到使用全過程監管,縣級質監部門工作重點在使用環節。

目前,全市范圍內,除了蓮都區其他縣級局都已并入市場監管部門。

全省特種設備實行網絡動態數據庫管理制度,特種設備安裝前須告知進入數據庫,安裝驗收合格后辦理注冊登記,之后進行定期檢驗等動態管理,是特種設備安全監察的基礎。

1 蓮都區特種設備基本情況

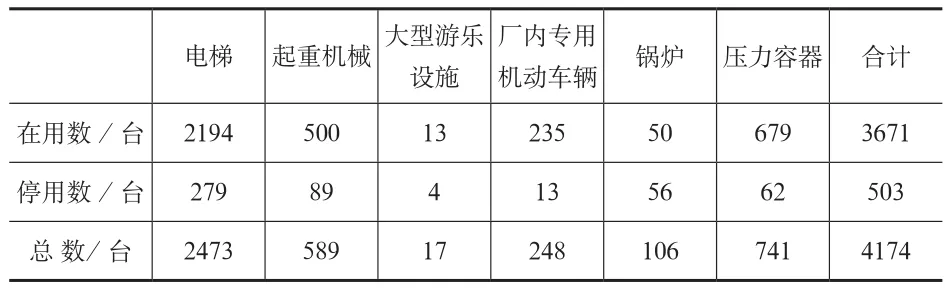

蓮都區是浙江麗水市唯一的市轄區,特種設備特點是多、小、散,多是指特種設備數量多,小是指使用的特種設備的壓力等參數的級別小,散是指特種設備分布分散。截止2016年12月31日,轄區內特種設備總數4174臺(包含停用),使用單位946家,主要特種設備是電梯,集中在5個街道,電梯總數(包含停用)2473臺,占全市電梯數量約40%,全區特種設備的59.2%,見表1、表2。

表1 蓮都區特種設備清單(2016年12月31日)

表2 2011 ~2016年特種設備數量情況(當年12月31日)

目前,蓮都區質監局專職特種設備監察人員3人,都是大學本科學歷;監察人員年齡段在20~30歲之間1人,40~50歲之間1人,50~60歲之間1人。

2 存在問題和不足的分析

在區政府、安委會、各鄉鎮(街道)和行業主管部門共同努力下,轄區內特種設備使用單位特種設備安全意識和管理水平得到很大的提高,一直以來未發生責任事故和惡劣影響事件。然而,還需清醒地認識到,特種設備安全工作還存在政策法規不完善、人員素質和能力水平發展滯后、安全意識淡薄等問題。

2.1 監察力量不足

專職監察人員少,鄉鎮(街道)、村級沒有專職特種設備安全協管人員,使特種設備使用單位、人員和設備情況不能及時掌握,特別是大量的隱患不能有效的監督到位。多年來,蓮都區質監局努力推動“大監管機制”,在區政府的全面支持和指導下取得了很大的效果,但由于特種設備業務專業性強、人員流動較快,即使有鄉鎮協管員也身兼數職,安監員專職不專嚴重如同虛設。

就監察人員而言,特種設備安全工作已經脫離了監察本質,監察人員需同時展開監督監察、督促隱患整改、進行宣傳指導,提供咨詢服務等工作,這是多年以來幾代監察人努力和妥協形成有效管理模式,卻也與法定職責漸行漸遠,大大增加了監察人員的履職風險和工作任務量[1]。

2.2 現場檢查存在一定的形式主義

現有的監察人員都不具備特種設備專業知識,獲得監察證也僅僅從書面學了幾天,到現場展開檢查也只能是查資料檔案、制度文檔、檢定報告等,就算如此,有效的現場檢查和隱患督改也需要多年的經驗積累和檢驗機構的支持配合,對特種設備本身存在的問題和缺陷并不能發現,更多是起到警示和教育作用,特種設備安全依賴使用單位自覺履行主體責任。

2.3 源頭信息和過程監督缺失

監察人員只有在特種設備進行使用登記后才能看到相關信息,如果使用單位或個人使用未告知的特種設備,或者辦理停用卻仍然使用,這些設備無法檢驗,更不會進行維護保養,無證人員不懂安全知識隨意操作導致使用過程存在極大的安全風險。

人員無證操作現象難以根本消除,企業特種設備作業人員大多不是長期職工,工業園區內的企業又以外地務工人員居多,這些人員流動性很大,他們帶著有效證件離開了,企業的生產不能停下來,空出來的特種設備操作崗位很難找到合格的人員來做,培訓機構的培訓周期長且不固定,此時常常找無證人員臨時頂替操作崗位。

持證作業人員也存在一些問題,很多安全意識和責任心不強,如司爐工在鍋爐運行時會擅自離開崗位、懶得登記或隨意登記運行記錄,不重視維護保養和水處理,經常使鍋爐帶病運行;起重機械作業人員圖方便擅自拆除防脫落裝置;叉車司機不按規定操作、離開叉車不拔鑰匙等。

2.4 企業安全管理意識薄弱

企業片面追求經濟利益,輕視安全生產工作,未依法制定安全管理制度,未對特種設備作業人員進行必要的安全教育和技能培訓,未進行自行檢測維護、未開展演練[2],安全防護措施沒有嚴格設置和定期檢驗,為了降低成本多臺設備卻只配備少數的操作人員。有些企業設備發生故障或安全保護裝置失效后,沒有及時維修和更換(也包括企業整改維修技術力量薄弱),帶病運行,埋下事故隱患。

企業老板、安全管理人員法律觀念和安全意識淡薄,能應付就應付,當面承諾加強學習、加強管理、積極整改完善,過后依然我行我素。更甚者,擅自改變特種設備工作參數,盲目改變工作參數或工藝,使設備超溫、超壓、超負荷運行,導致設備使用壽命縮短;新的特種設備目錄公布后,2.98t起重機、29L的高壓鍋爐等設備大量出現,這些設備沒有驗收、沒有檢驗、沒有展開保養。

2.5 違法行為難以依法處理

較之監察條例的一個明顯特點是處罰金額加重,給特種設備生產、使用單位一個較大的威懾,但轄區內企業規模普遍較小,對于時有發生的特種設備違法事實,如特種設備超期未檢或者檢驗不合格,企業就會面臨3萬元至30萬元的罰款,難以簡單按要求處理與處罰。另外法律實行后,監察條例并沒有廢止,法的條款較為簡單又沒有配套的解釋(舉例:日常工作中比較普遍的稱為特種設備安全隱患,但法里并沒有對應的條款)。經過細致和高強度的工作,蓮都區特種設備形勢進一步穩定可控,但是企業安全管理意識和水平的提升,還需執法處罰“開路”,安全法可操作性不強影響執法處罰的有效開展。

2.6 宣傳教育和培訓不完善

特種設備有八大類,但是設備細分種類繁多、專業性極強,監察人員必須有足夠的專業知識和豐富的現場經驗,而由省、市質監部門組織的針對監察人員的專業知識和執法培訓屈指可數,僅有的培訓也是停留在課堂、書面的形式,缺少一定學時的現場或者交流培訓。

對于企業和群眾來講,對特種設備知之甚少。目前,宣傳方式主要是發放宣傳資料、通過短信平臺上推送特種設備知識等。但是沒有能力和有效的方法對特種設備進行廣泛、系統、細致的報道和宣傳。大多數群眾不知道電梯、游樂設施需要定期檢驗和操作證;企業也鮮有知道特種設備的種類和定義,需要對設備定期保養、人員定期培訓教育等,整個社會未形成特種設備安全氛圍。

2.7 住宅電梯問題突出

轄區內電梯高速增長,由2011年1118臺增長至2016年2473臺,總量增長了121%,增長的80%都是住宅電梯,見表3。

住宅電梯主要存在用者不買,買者不用的現象。例如,電梯品牌的選擇,安裝維修公司的選擇都是由房地產開發商負責,電梯運行維護由物業管理人員負責,而物業公司缺少基本的特種設備安全管理知識,以為簽訂維保合同就把責任“轉嫁”到電梯維保公司。

一些住宅小區的電梯進入“老齡化”,出現了沒有物業管理、沒有維保單位、沒有物業維修基金的現象,很難落實主體責任。實際操作過程中,住宅電梯維修或更新資金使用支付程序復雜,時間跨度又長,不能及時解決電梯故障。

電梯維保單位量多規模小,維保人員力量及能力素質滿足不了維保要求,維保工作存在走過場現象,自檢維保不到位,導致檢驗不合格或者出現故障。

公眾對電梯使用安全知識、應急處理知識欠缺,容易造成人為故障隱患,投訴很多,占用大量監察資源。

表3 2011~2016年電梯數量

3 對策和發展趨勢分析

特種設備的管理本質是確保設備的安全運行,不發生安全事故,保障人民群眾人身和財產安全。特種設備安全監察可以采取有效措施,利用先進的管理模式和手段提高使用單位管理水平,把事故概率降低到可以接受的程度。

3.1 加大投入,完善監察體系

設立專職鄉鎮質監員(經費保障),或者在省、市級層面與安監局建立合作機制,擴充現有的安監員隊伍,特種設備安全作為安全生產工作的一部分由安監員同時開展工作,同時避免了人員和檢查的交叉。通過鄉鎮(街道)上報重大隱患、季報表、開展聯合檢查、交流會等形式完善工作機制,發揮聯席會議制度作用,建立重大隱患互相通報機制,形成實質性的“大監管”共治共管局面,并加大特種設備安全目標責任考核比重。

完善監察人員管理制度,將執法和監察明確分工,監察人員負責監督檢查和指導、稽查執法人員負責執法和督促、質監員負責監督和通報。

建立監察人員獎懲制度,努力改變當前監察人員履職風險無限大,不愿從事特種設備崗位的現狀,做到“獎懲”對等,提高特種設備工作人員的工作熱情。

3.2 加強源頭治理

由省質監局根據綜合安全等級制定特種設備分類標準,進行分類監管,把安全級別最高的納入重點監控對象,一般的作為日常監督檢查的對象,安全級別低的設備,讓鄉鎮(街道)甚至企業自行管理。辦理注冊登記時,數據庫有不同標識,方便識別和管理。

建立銷售安裝備案制度,特種設備生產經營單位進行銷售、安裝活動需要登記客戶詳細信息,拓展數據庫上報功能進行備案;將法律法規的要求前移,相應人員未持有有效證件和未建立制度檔案的不予售賣給使用單位。

3.3 提升監察人員能力水平

由省級質監部門建立監察人員能力提升機制。實行學分制度,每年定期舉辦培訓班,邀請領域內的專家開展執法和專業知識的教育培訓工作;以交流學習的目的展開交流交叉檢查,現場檢查執法能力納入培訓內容,每個監察人員必須取得一定的學分,以此提高監察人員的業務水平和工作有效性。

招聘、調整特種設備安全監察崗位的人員時除了常規的考慮學歷、專業、工作經驗以外,應傾向于在檢驗機構或者企業中聘用有專業知識管理經驗的人員。現職的監察人員也鼓勵到特種設備檢測院交流學習。

3.4 增強企業主體安全責任意識

加強宣傳教育,提高企業老板和管理人員的思想認識,督促其加強企業安全管理。構建企業安全管理人員學習評價模式,政府主導,安委會負責企業的學習內容和培訓機構的管理,把特種設備納入企業安全生產的教育內容。

建立特種設備安全交流微信群,可以利用便捷的網絡平臺進行隱患上報、業務咨詢、違法案例和優秀典型宣傳,督促企業展開自查自糾、維護保養和教育培訓等,相互交流經驗進一步落實特種設備安全生產責任,企業負責人從被動到主動,自覺地加強企業員工安全教育和制度管理提高他們的責任意識。

3.5 推進特種設備智慧監管的實質應用

加快推進特種設備安全智慧監管系統實質應用,要在G20峰會和第三屆世界互聯網大會特種設備安保工作基礎上,運用“大數據”分析進行風險隱患研判、預警和推送,推動落實企業主體責任、相關部門行業監管責任和基層政府屬地監管責任。推動全部設備通過智慧系統申請檢驗、信息變更,錄入維修保養記錄、查看文件通知公告,全面降低企業管理成本,提升特種設備監管效率。

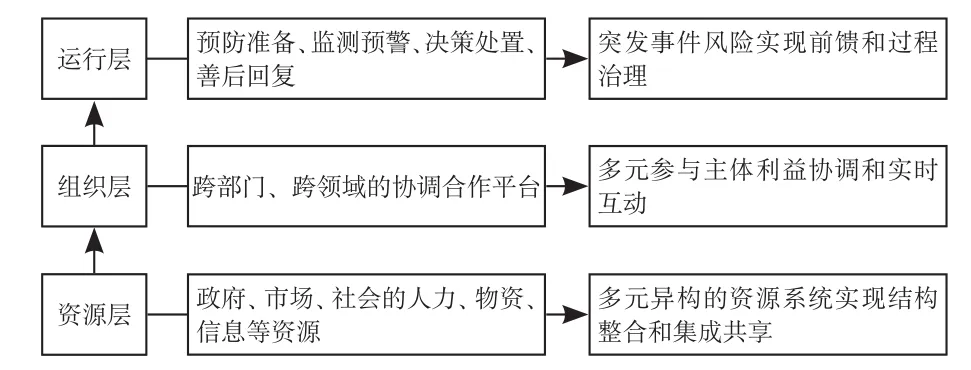

由單一行政手段轉向法治的、科學的、經濟的、文化的等綜合對策手段[3]——公共安全智慧治理模式。當前許多職能部門正在開發、使用大數據監管系統,建議在未來可以統一各級監管系統,特別是安全生產各組成部門的數據庫組合對接形成綜合管理系統,充分應用分布式智能處理技術,由應急辦或者安委辦位于資源網絡中央,對整個系統進行協調控制,對職能部門、社會、市場中各個信息節點的數據進行整合和維護,促使信息快速流通和更新,實現各種信息、要素的高度整合共享[4],見圖1。

圖1 公共安全智慧管理模式框架

3.6 提升特種設備安全應急處置能力

以電梯為重點,采取不打招呼啟動應急程序或者情景模擬推演的方式開展特種設備安全應急演練,加強對電梯等特種設備安全事故應急預案的加強執法檢查,指導各使用管理單位完善預案并開展演練。每年組織大型的電梯安全應急演練,邀請重點使用單位負責人、電梯維保公司負責人參加,錄制視頻或者接受新聞采訪,全面提升蓮都區電梯等特種設備安全應急處置能力。積極爭取區政府的支持,建立區級專業特種設備應急救援隊伍,完善協調和管理機制,由財政經費保障(目前僅有電梯應急救援隊,為義務志愿形式),補齊救援裝備以及救援技術短板[5]。

3.7 營造社會特種設備安全氛圍

重點關注學校、游樂場所、商場等人員集聚場所的電梯、鍋爐等特種設備安全,重點將電梯安全納入中小學安全教育內容,實踐表明中小學生對電梯、游樂設施的安全知識更感興趣、消化和二次宣傳能力強,起到宣傳員和監督員的作用。借助網絡、微信等新平臺大力傳播特種設備安全知識。

充分利用和調動社會資源,建立舉報獎勵制度,鼓勵廣大人民群眾監督特種設備安全管理和使用,既能加強安全意識,又能及時發現和消除安全隱患;對屢教不改、不思悔改的企業加重處罰,將違法行為和典型案例進行社會公示,維護好法律法規的權威性。

3.8 推動企業購買社會化服務

特種設備使用單位點多面廣,管理人員和作業人員素質參差不齊,無法短時形成全面高水平的特種設備安全管理局面。為此,引入第三方中介信息服務機構,指導、幫助企業建立完善特種設備安全生產標準化運行體系和隱患自查自糾工作制度,促使使用單位落實主體責任,推動使用單位由被動、拖拉轉為主動展開安全管理,彌補當前安全生產管理要求和轄區企業實際管理水平的差距。嚴格把關第三方中介信息服務機構準入,出臺服務機構運行指導意見;宣傳推動企業與中間機構建立有償合作機制,企業根據市場競爭規則,自由選擇專業性服務機構,基于自愿平等原則簽訂服務委托合同。第三方中介信息服務機構嚴格根據法律法規,在法定的業務范圍內,為企業提供特種設備安全生產管理業務服務[6]。電梯強制維護保養以來,在電梯安全使用、應急保障中扮演了最重要的作用,由此推動特種設備使用單位購買社會化服務,重點試行起重機械、鍋爐等設備強制維護保養。

3.9 推動特種設備安全責任保險

事故和意外是無法避免的,行政手段在事故后所起到的作用非常有限,因為事故和意外發生后不僅僅是事故的調查和處理,更重要的是受害一方的安撫和社會穩定。為了改善和加強企業安全生產責任意識,及時維護人民群眾的利益,維護社會穩定,應全面引入經濟手段,推動特種設備安全責任保險工作[7]。電梯安全責任保險工作開展以來,2016年全區僅47家單位投保,究其原因,主要是宣傳引導不夠和保費過高。當前,全省正努力在安全生產責任險路上,尤其是提出“安全生產責任保險的保費可以計入生產經營單位成本”,此時要在全省范圍內選擇合適的保險公司和保險經紀公司,降低保費,建立完善管理制度,廣泛宣傳特種設備安全責任保險的重要性。以電梯和物業單位為重點,全面鋪開特種設備安全責任保險,特種設備使用單位主動自愿購買責任性,用經濟手段進一步保障特種設備安全,保障社會和諧穩定。

4 結論

特種設備安全工作在實行《特種設備安全條例》以來,數量飛速增長,情況日益復雜,通過“特種設備人”的不懈努力,安全形勢愈加穩定可控。在新形勢下,應該緊跟改革創新的浪潮,通過引用新的管理方法和技術,進一步完善監管方式,進一步保障監察人員的應有權益,進一步確保轄區特種設備安全運行,最終實現人民群眾生命財產安全最大化。

[1] 錢宗明.特種設備安全監管責任落實難點在基層[J].中國特種設備安全,2006,18(11):24-27.

[2] 孔堅鋒.特種設備安全管理現狀及對策[J].現代制造技術與裝備,2016,27(8):156-157.

[3] 羅云,黃西菲,許銘.安全生產科學管理的發展與趨勢探討[J].中國安全生產科學技術,2016,12(10):5-11.

[4] 夏一雪,韋凡,郭其云.面向智慧城市的公共安全治理模式研究[J].中國安全生產科學技術,2016,12(4):100-105.

[5] 李秀敏.基層特種設備應急救援管理體系的現狀與對策[J].特種設備安全技術,2014,26(4):54-55.

[6] 浙江省人民政府辦公廳.《浙江省人民政府辦公廳轉發省安監局關于推進安全生產社會化服務工作的意見的通知》[R].浙江省人民政府公報,2016:3-6.

[7] 李純剛.關于進一步加快推進安全生產責任保險的幾點思考[J].湖南安全與防災,2015,13(5):44-45.

Research on Deepen ing the Sa fety o f Specia l Equ ipm en t

Chen Xiaofeng

(Lishui Industrial Institute of Quality and Technical Supervision Lishui 323000)

In order to further deepen safety work w ithin the jurisdiction of the special equipment, guarantee people's safety, w ith the number of special equipment and complex problems grow w ith each passing day, taking Liandu district as an example, this article analyzed and discussed existing problems and shortcom ings of special equipment safety under the new situation, summed up the reality problems such as aging of lift, m ismatching of staff power and quality w ith equipment grow th rate, derealistic treatment of illegal activities. Aim ing at these problems, this paper put forward that enterprises constructively should buy security management as social services and safety liability insurance should be used for special equipment, and elaborated the trend of using public security intelligence management mode in special equipment safety management.

Special equipment Analysis Problems Countermeasures Trends

X 924

B

1673-257X(2017)06-0038-05

10.3969/j.issn.1673-257X.2017.06.010

陳曉峰(1988~),男,本科,副所長,助理工程師,從事轄區特種設備安全管理工作。

陳曉峰,E-mail: 286377967@qq.com。

2016-12-08)