賞花情思

■ 吳大勇

賞花情思

■ 吳大勇

1.蓮花

文友小溫約我去華南植物園賞花。我拄著拐杖,他背著行囊,一老一少徐徐而行。春雨后的植物園陽光燦爛,藍天,綠樹,碧水間映襯著一片片、一叢叢色彩斑斕的花—花的路,花的谷,花的海,令我目不暇給,情思綿綿。

杜鵑花—血之性

杜鵑園依山臨水,遠望,火炬漫山,紅霞澄潭;近看,花冠如漏斗,花葉似卵圓,殷殷如血,熊熊似火,顯示著青春的火熱,生命的血性。賞花人流中許多美少女爭相在花叢中留影。我卻選擇一處山坡為背景請游客助拍。小溫問為什么,我沒直接回答,輕聲哼起一支歌:“淡淡的三月天,杜鵑花開在山坡上,杜鵑花開在小溪旁……”解釋說,這支抗日時期流行的歌,寫一個山村小姑娘,頭上插朵杜鵑花送情郎走上戰場。次年春天,杜鵑花又開了,她“想起了戰場上的情郎,摘下一枝鮮紅的杜鵑,遙向著烽火的天邊哥哥,你打勝仗回來,我把杜鵑花插在你的胸膛,不再插在自己的頭發上”。看,多么熱烈浪漫的情懷!杜鵑花裝飾了祖國的壯麗河山,豈容侵略者踐踏?抗日時期的巾幗英杰如劉胡蘭、趙一曼、“八女投江”,“八·一三”上海保衛戰冒著槍林彈雨給八百壯士送國旗的楊惠敏……她們舍生忘死的精神,就是杜鵑血性的象征。小溫聽罷,激情吟詩:“巾幗鐘愛杜鵑花,甘灑熱血衛吾華”。

3. 杜鵑花

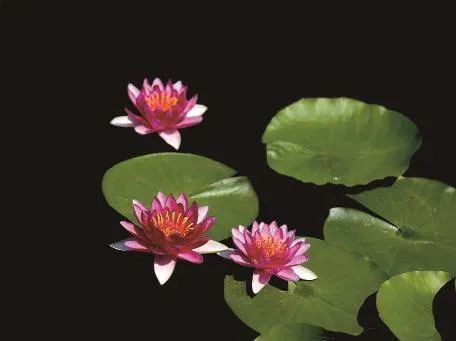

蓮花—廉之魂

湖畔賞蓮人多是中老年,他們神情專注,躑躅如醉,或指點品評,或靠近攝影。瞧,紅蓮,映日蒸蒸別樣紅;白蓮,臨風裊裊如仙女。為何愛蓮成為當下風尚?因為肅貪反腐深得人心,大快人心,世人向往“出污泥而不染,濯清漣而不妖”的“廉之魂”的品質!宋代理學家周敦頤著《愛蓮說》,世代傳頌,流芳千古,成為寶貴的精神財富。他的后代出了許多廉正為官的杰出人才,也有不肖子孫淪為貪腐之輩,可見“君子之澤,有續有竭”。但愿世人將《愛蓮說》置之案頭,做必讀的功課,奉節操的準則。

紫荊花—榮之尊

植物園中紫荊花遍布,要數雙橋沿路開得最放肆,最恣狂,最鬧熱,嫣紅,宮粉,紫白,繁花滿樹,燦若云霞。廣州天河有紫荊一條街,游客如云;香港尊紫荊為市花,取其象征繁榮的寓意,海堤有金色紫荊花巨塑,成為地標,引眾多游客留影。港澳回歸祖國,實行“一國兩制”,帶來金融業、博彩業蓬勃發展,確是更繁榮了。可那些崇拜西式民主的極端分子,占中環,鬧港獨,面對繁榮如無視,身在福中不知福,是對美麗的紫荊花的糟踐、褻瀆。我躬身拾起一捧散樹下的花瓣,聞聞它淡淡的清香,心中默禱:“落紅不是無情物,化作春泥更護花”。

蘭花—雅之靈

步入蘭苑,只覺滿室幽香,沁入心脾。一路細品:石蘭,竹蘭,文蘭,米蘭,劍蘭,墨蘭,君子蘭,蝴蝶蘭,鳳尾蘭,玉梗蘭……不下數十種。有一種畹蘭,寄生于樹干,枝葉滴翠,花蕊金黃,不因寄生而失雍容。無論哪一種蘭花,都是風姿綽約,花與葉都配搭得體,淡妝濃抹總相宜,不諂媚,不自卑,芳華獨尊,成為高雅靈魂的象征。

中國的蘭文化,源遠流長。孔子尊蘭為“王者香”;屈原詩“春蘭兮秋菊,長無絕兮終古”。唐名相張九齡詠蘭:“蘭葉春葳蕤,桂華秋皎潔”,抒發了他孤芳自愛的感情。古往今來,凡注重人格修養的人士,莫不寄情于蘭、菊、梅、蓮。開國元勛朱德總司令特愛蘭花,因懷念愛妻伍若蘭—一位紅軍指揮員,曾騎馬舉槍,抗擊夜襲行刺的敵群,救出了陷于險境的他和毛澤東。他無論走到哪里,身邊不離蘭花,恩愛之情長無絕啊!祝愿世人以蘭菊梅蓮為友,修身養性,完善自我,造就高雅廉正的人生。

2. 蓮花

4. 紫荊花

5. 蘭花