48周不同頻率太極拳練習對老年女性骨密度的影響

李靜雅 程亮

1.四川師范大學,四川 成都 610068 2.四川省運動技術學院,四川 成都 610041

隨著我國人口老齡化的日益加劇,老年人易發生骨質疏松已成為全球性的公共健康問題[1]。研究證實了運動能預防骨質疏松,如有氧運動[2]、中國傳統養生操[3]和抗阻訓練[4]等。對于運動時間的選擇,董宏[4]通過Meta分析,發現干預時間大于48周(3次/周,30~60 分鐘/次)的運動能顯著增加老年人腰椎和大轉子區域的骨密度(BMD),而低于48周對BMD影響有限。中國傳統健身操:24式簡化太極拳因動作舒緩、易學,被老年人普遍接受。學者已證實長期練習能提高老年人身體姿勢控制能力[5],提高關節肌力和神經肌肉反應時[6]。其中太極拳練習對老年人BMD的影響,大量報道為橫斷面研究并取得較為一致的結論,郁嫣嫣[7]認為太極拳練習(平均5.23年)的老年女性腰椎和股骨近端(股骨頸、大轉子和Ward’s三角)BMD顯著高于對照組,降低了骨質疏松患病率。龔敏[8]也持相同觀點,認為具有5年以上(5~7次/周)太極拳練習經歷的老年女性腰椎L2-4和股骨近端BMD顯著高于對照組;而在縱向研究中,太極拳練習對老年人BMD影響存在爭議,Woo[9]對老年女性(平均年齡69.67歲)進行48周(3次/周)的太極拳練習,顯示腰椎和髖部BMD雖有變化但不顯著。但Chan[10]持不同觀點,認為48周(5次/周)太極拳練習對絕經女性(平均年齡54.0歲)骨小梁和皮質BMD維持有顯著作用。發生分歧的主要原因在于練習的時間、頻率及受試群體年齡段的不同。徐世民[11]通過Meta分析顯示太極拳練習時間(24周內)過短,對老年受試者BMD難以造成顯著性影響,該作者建議延長太極干預時間,并增加鍛煉的頻率。目前不同鍛煉頻率的太極拳練習,對老年人BMD影響的差異尚無文獻報道。為了進一步拓展前人的觀點及彌補現有研究的不足,本研究假設48周不同頻率的太極拳練習對老年人BMD影響不一致,擬通過對老年女性進行為期48周不同練習頻率的24式簡化太極拳干預,探討練習頻率對老年女性腰椎和股骨近端BMD的影響,為運動干預增強老年人BMD、減少骨質疏松癥狀提供依據。

1 對象和方法

1.1 對象

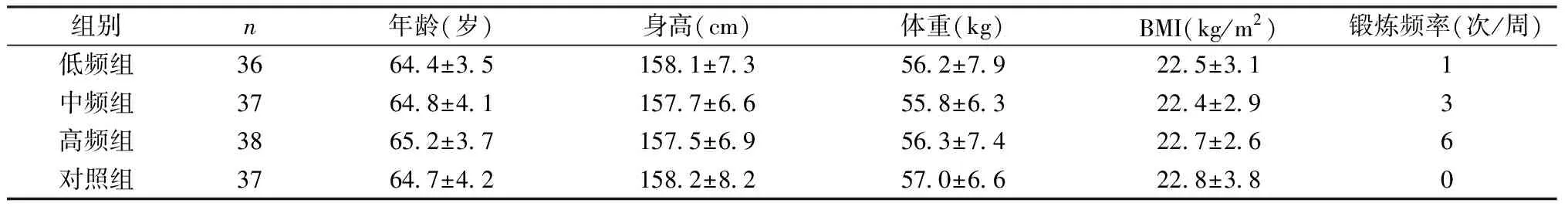

本研究受試者招募時間為2015年12月,實驗周期為2016年1月~2017年1月。通過走訪我市體育館及大型公園,以問卷和廣告形式募集60~70歲老年女性。納入標準:①完成健康問卷調查并通過了健康體檢;②無特別健身愛好;③近2年未服用雌激素藥物、絕經;④簽訂知情同意書。排除標準:①有骨質疏松癥狀;②運動障礙或下肢關節損傷;③帕森金、癲癇病或心血管疾病。分成年齡、身高和體重相匹配的低頻組(n=36,1次/周)、中頻組(n=37,3次/周)、高頻組(n=38,6次/周)和對照組(n=37,0次/周)。整個實驗過程為48周,在實驗初期、中途以及測試期間低頻、中頻、高頻和對照組分別有6、7、5、4和4例由于不同原因流失,研究初期招募174例,最終148例受試者完成了本研究。

表1 研究對象基本信息Table 1 The basic information of the study objects

1.2 方法

1.2.1太極拳練習

由專業太極拳老師對受試者進行48周的24式簡化太極拳教學和練習,其中低頻組(1次/周)、中頻組(3次/周)和高頻組(6次/周),前4周為學習期,后44周為鞏固強化期,每次練習時間為60 min,另有10 min的熱身和放松,鍛煉時間安排在早上7:00~8:00。參考巴洪冰[1]和Chang[5]的研究,每隔4周由實驗人員進行電話或面談回訪,了解她們的生活情況,期間不再進行其他形式的運動或服用影響BMD的藥物。

1.2.2骨密度測試

本研究采用Norland XR~46型雙能X線BMD測試儀(美國產),對4組受試者48周前后腰椎L2-4和右側股骨近端的股骨頸、Ward’s三角區、大轉子進行測量,被測位置進行5次無折返連續掃描。其中腰椎L2-4、股骨頸和大轉子誤差系數為1%~2%,Ward’s三角誤差系數為2.5%~5%[1]。

1.2.3數理統計

2 結果

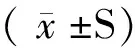

對4組受試者腰椎L2-4和右側股骨近端BMD測試結果見表2。(1)0周:4組各項指標差異無統計學意義(P>0.05);(2)0周與48周組內比較:中頻組腰椎L2-4、股骨頸和大轉子BMD顯著增大(P<0.05)。高頻組腰椎L2-4和股骨頸BMD顯著增大(P<0.05),大轉子BMD非常顯著增大(P<0.01);(3)48周后組間比較:中頻組腰椎L2-4、股骨頸和大轉子BMD顯著大于對照組(P<0.05)。高頻組腰椎L2-4和股骨頸BMD顯著大于對照組(P<0.05),大轉子BMD非常顯著大于對照組(P<0.01)。高頻組腰椎L2-4、股骨頸和大轉子BMD顯著大于低頻組(P<0.05)。中頻組股骨頸BMD顯著大于低頻組(P<0.05)。

組別時間(w)BMD(g/cm2)腰椎L2-4股骨頸大轉子Ward’s三角低頻組n=36中頻組n=37高頻組n=38對照組n=3700.91±0.220.81±0.190.65±0.120.62±0.13480.93±0.15◆0.81±0.18◆●0.67±0.16◆0.62±0.1100.90±0.170.80±0.170.63±0.110.59±0.12480.96±0.23★▲0.86±0.17★▲0.72±0.11★▲0.62±0.1300.89±0.260.81±0.200.64±0.130.61±0.17480.99±0.21★▲0.88±0.16★▲0.74±0.13★★▲▲0.63±0.1100.91±0.240.80±0.170.65±0.180.60±0.15480.90±0.190.79±0.150.64±0.100.59±0.10

注:0周與48周組內比較★表示P<0.05,★★表示P<0.01;48周后低頻、中頻和高頻組分別與對照組比較▲表示P<0.05,▲▲表示P<0.01;48周后低頻、中頻與高頻組比較◆表示P<0.05;低頻組與中頻組比較●表示P<0.05。

3 討論

研究發現運動能有效預防骨質疏松,臨床上已逐漸成為一種輔助治療骨質疏松的手段[3],但不同的運動頻率對人體刺激負荷不同,且缺少實證方面研究。本研究采用了老年人普遍接受的24式簡化太極拳,分析48周的低頻、中頻和高頻太極練習對BMD的影響,將揭示不同運動頻率對老年人BMD影響的理論。

本研究顯示:48周后中頻組(3次/周)、高頻組(6次/周)腰椎L2-4、股骨頸和大轉子BMD不同程度顯著增大,而低頻組(1次/周)無顯著變化。說明每周3次或6周的練習頻率有利于提高老年女性BMD,而每周1次的練習頻率不足以引起BMD的變化。本研究中頻組結論與Woo[9]的結論不一致,該研究認為3次/周(48周)的太極拳練習,受試者腰椎和髖部BMD雖有變化但不顯著。造成與本研究不一致的原因,可能與選擇的受試者年齡段不同有關,Woo的被測受試者平均年齡為69.67歲,而本研究平均年齡約為65歲。有學者認為,隨著受試者年齡的增加,運動干預對BMD的影響效果逐漸降低[4],一定程度解釋了本研究與Woo研究不同的原因。另外我們認為:不同研究對受試者在練習過程的規范程度、受試者個體差異也會對結果造成影響;而Chan[10]的研究間接論證了本研究高頻組的結論,該作者認為5次/周(48周)的太極拳練習對絕經后女性骨小梁和皮質的BMD有積極影響,受試者的骨質流失更慢,表現為BMD的增加。本研究高頻組選擇的頻率為6次/周,進一步拓展了Chan的研究。值得注意的是,48周后對照組被測部位BMD出現不同程度下降,證實了增齡對老年女性BMD有負面影響。然而,本研究低頻組(1次/周)被測部位BMD雖無顯著變化,但未發現下降趨勢,說明有規律、低頻率太極練習仍能緩解老年人因增齡導致的BMD下降。

本研究不同練習頻率間比較結果顯示:高頻組腰椎L2-4、股骨頸和大轉子BMD顯著大于低頻組,中頻組股骨頸BMD顯著大于低頻組。本研究初步驗證了假設,48周不同頻率的太極拳練習對老年人BMD影響不同,在相同的練習周期內(48周)隨著練習頻率的增加,對BMD影響效果越明顯。從太極拳運動特點分析,很多動作要求受試者采取半蹲姿勢進行練習,如野馬分鬃、摟膝拗步、左右攬雀尾等,練習過程受試者不斷調整身體姿勢的穩定性。另外,練習時要求氣沉丹田并采用腹式呼吸,這對軀干核心部位肌群起到鍛煉作用[12],長期練習對受試者腰椎和股骨近端產生應力變化、增加了骨量,進而對BMD有積極影響。另外,本研究認為48周不論何種頻率的太極拳練習對老年女性Ward’s三角BMD均無顯著影響,我們認為可能與干預時間不夠長有關。而在一項橫斷面研究中證實了上述解釋,龔敏[8]認為老年女性進行5~7次/周(平均5年以上)的太極拳練習,腰椎L2-4和股骨近端(股骨頸、大轉子和Ward’s三角)BMD顯著大于對照組。說明更長的太極拳練習周期對提高老年人BMD有好的效果。但本研究存在局限性,未能比較不同練習周期對老年人BMD有何影響,擴大樣本對實驗結果是否造成不同影響?需后續進一步論證。

綜上所述:48周,每周3次或6次的太極拳練習能提高老年女性腰椎L2-4、股骨頸和大轉子的BMD,隨著練習頻率的增加效果越明顯,對Ward’s三角無顯著影響。另外,每周1次的太極拳練習能一定程度緩解因增齡導致的BMD下降。