析許淵沖韻體譯詩的美學傳遞與局限性

——以《詩經》譯本為例

福建農林大學

劉 瑋

?

析許淵沖韻體譯詩的美學傳遞與局限性

——以《詩經》譯本為例

福建農林大學

劉 瑋

本文以《詩經》譯文為研究對象,以“三美”理論為框架,以亞瑟·韋利的無韻體譯詩為對照,分析許淵沖韻體譯詩的美學傳遞及局限性。研究發現,許淵沖的韻體譯詩在音美、形美與意美方面確實更勝一籌,傳遞出更多的美學因素,但有時為了勉強湊韻,反而會引起一些不足,如因韻不究《詩經》名物等。譯者應靈活運用多種英詩音律修辭,而不拘泥于單一的押韻。

詩經;許淵沖韻體譯詩;“三美”理論;局限性

一、引言

與西方漢學家對中國經典譯介的歷史相比,中國學者對外譯介本國經典著作的歷史雖然只有短短數十年,但已取得了不菲的成就,其中許淵沖教授的聲望是最高的,因為他將中國歷代詩詞名篇全面而系統地譯成英法韻文,所謂“書銷中外六十本,詩譯英法唯一人”,在向西方宣傳中國詩詞歌賦以及中國文化方面做出了不可替代的貢獻。他提出的“三美”理論對當今的詩歌翻譯實踐有著現實指導意義。前人對許淵沖教授的譯詩以及美學思想研究較多,但大部分都聚焦在其譯文的絕妙之處,探討其韻體譯文不足的研究甚少。本文將以許淵沖教授的《詩經》英譯本為例,以詩歌無韻體譯法的代表、英國漢學家亞瑟·韋利(Arthur Waley)的《詩經》譯文作為比照,以“三美”理論為框架,探討許淵沖教授《詩經》韻體譯法的優點以及局限性。之所以選取《詩經》作為分析語例,是因為《詩經》匯集了從西周初年到春秋中葉500多年間的305首詩歌,是中國古典詩歌的始祖。《詩經》主題多樣,文化豐富,韻律和諧,結構工整,音、形、意美皆備,具有很高的藝術價值。而許淵沖教授正是中國完全翻譯《詩經》的第一人,該譯作集中反映了他的翻譯美學思想,也是他韻體譯詩的重要代表作之一。

二、《詩經》譯文的“三美”傳遞

“三美”指的是詩歌的音美、形美和意美。許淵沖教授(1987)認為,“意似”是譯詩的低標準,“意美”是高標準,“三美”是最高標準。“意似”只能使讀者“知之”,“意美”卻能使讀者“好之”,“三美”才能使讀者“樂之”,這就是他譯詩的“三美”理論。

(一)《詩經》譯文的音美傳遞

“音美是指譯詩的節奏及韻式與原詩的對應程度。”(王麗萍 2011:122)總的來說,《詩經》中的詩歌節奏工整,聲音修辭豐富,如尾韻、頭韻、雙聲、疊詞和擬聲等。這些修辭的使用變化多端,使詩歌讀起來朗朗上口,富有音樂性,也襯托了詩的意境。正如《毛詩序》所述:“詩者,志之所在也。在心為志,發言為詩。情動于中而形于嚴。言之不足,故嗟嘆之嗟嘆之不足,故詠歌之詠歌之不足,不知手之舞之、足之蹈之也。”(岳峰 2014:13)其中韻腳是增加詩歌音樂性最有效的手段,《詩經》中的305首詩歌僅有7首無韻。押韻方式也多種多樣,或每行押韻,或隔行押韻,或整個詩節一韻到底。

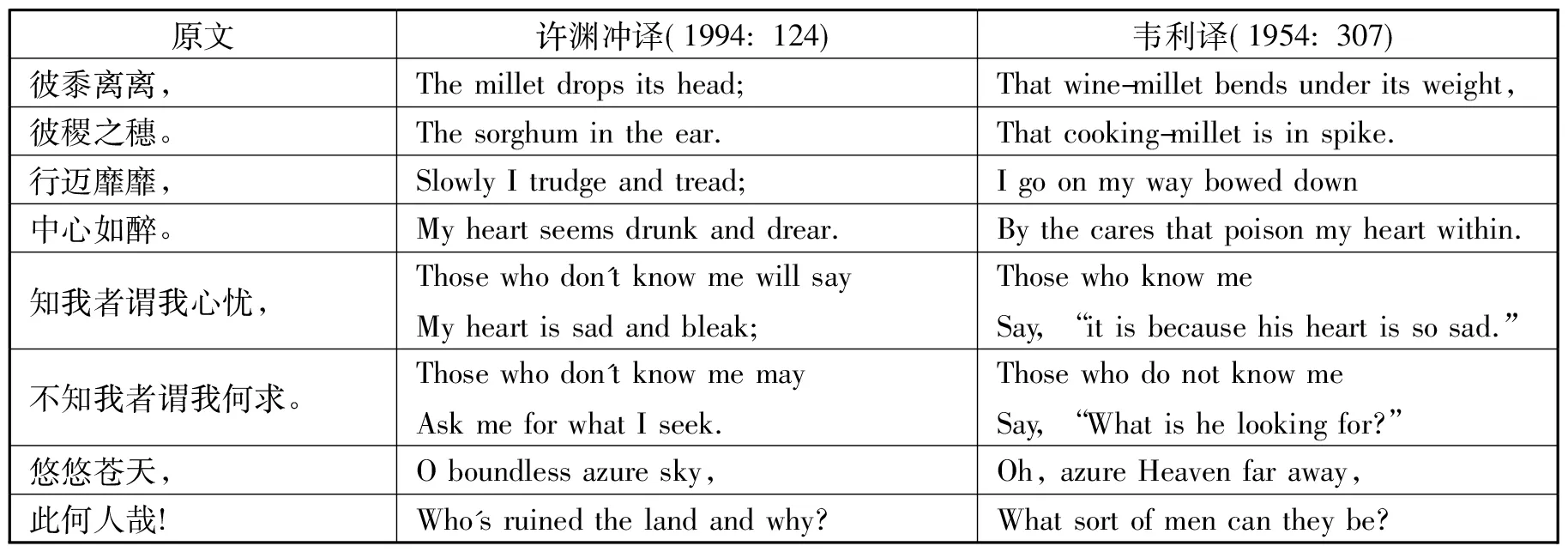

表1 《王風·黍離》韻美傳遞

表1中是一首有感于家國興亡的詩歌。整段詩節的前四句采用隔行押韻的方式,分別押韻母i和ui。第五和第六行則押iu的音。另外,整首詩歌采用重章疊句的形式,有回環往復之妙,使強烈的悲憤之情傾吐得淋漓盡致。許淵沖教授完全按照原詩的押韻方式ababcc進行翻譯,韻腳工整。另外,他在譯文中還使用押頭韻的修辭格,如trudge and tread、drunk and drear來增加詩歌的韻律感,不僅形式工整,而且烘托了悲涼的氛圍,可謂“三美”俱佳。作為無韻體譯詩的代表,韋利全篇都沒有押韻。事實上,他是以自己獨特的方式來展現詩的音律。“他用重讀音節代表一個漢字,在每行譯詩中含有一定數目的重讀音節和不定數目的非重讀音節,他將這種格律比之于英詩的無韻體,但不到處拘泥格式。”(汪榕培 1995:41)對比這兩個譯文不難發現,許淵沖教授的韻體譯詩更貼近原文的韻律,能傳遞出更多的音美。比起自由體譯詩,許淵沖教授的韻體譯文更能讓譯文讀者樂之。

疊詞以最簡單的疊音表達豐富的情感,體現了語言的韻律美、形象美和修辭美。在《詩經》中大約有186首詩歌采用了疊詞這一修辭手法,大大增加了《詩經》的音樂性。

(1)原文:春日遲遲,卉木萋萋。 倉庚喈喈,采蘩祁祁。

(《小雅·出車》)

許譯:Long,long this spring; Green green the grasses.Hear orioles sing; See busy lasses!

(許淵沖 1994:325)

韋譯:The spring days are drawn out; All plants and trees are in leaf.Tuneful is the oriole’s song.The women gather aster in crowds.

(Waley 1954:142)

這首詩歌頌了周宣王初年討伐獫狁的統帥南仲的赫赫戰功,表現了中興君臣對建功立業的自信心。這一詩節連續使用了四個疊詞,很好地營造出大軍勝利歸來時熱鬧而繁忙的場景,同時念上去富有韻律,朗朗上口。對于前兩句詩的翻譯,許淵沖教授通過重復形容詞long和green來保留原詩疊詞的音美,但為了押尾韻的需要,他并未在后兩句詩中保留疊詞的形式。即便如此,相對于韋利的無韻體譯文來說,許淵沖教授的譯文傳遞出更多的音美因素。

(二)《詩經》譯文的形美傳遞

除了音韻美,《詩經》在形美方面也表現得淋漓盡致,“主要表現在語言的簡潔精練和詩句的排列或對稱或錯落有致。它采用重章疊句的結構形式,在回環反復的歌詠中,傳達出一種別樣的情感和韻味”(劉瑋 2009:101)。從句式上來說,《詩經》中四言詩數量居多,四言體每行只有兩個音步,比起五言體和七言體詩歌來說節奏更加簡潔利落。

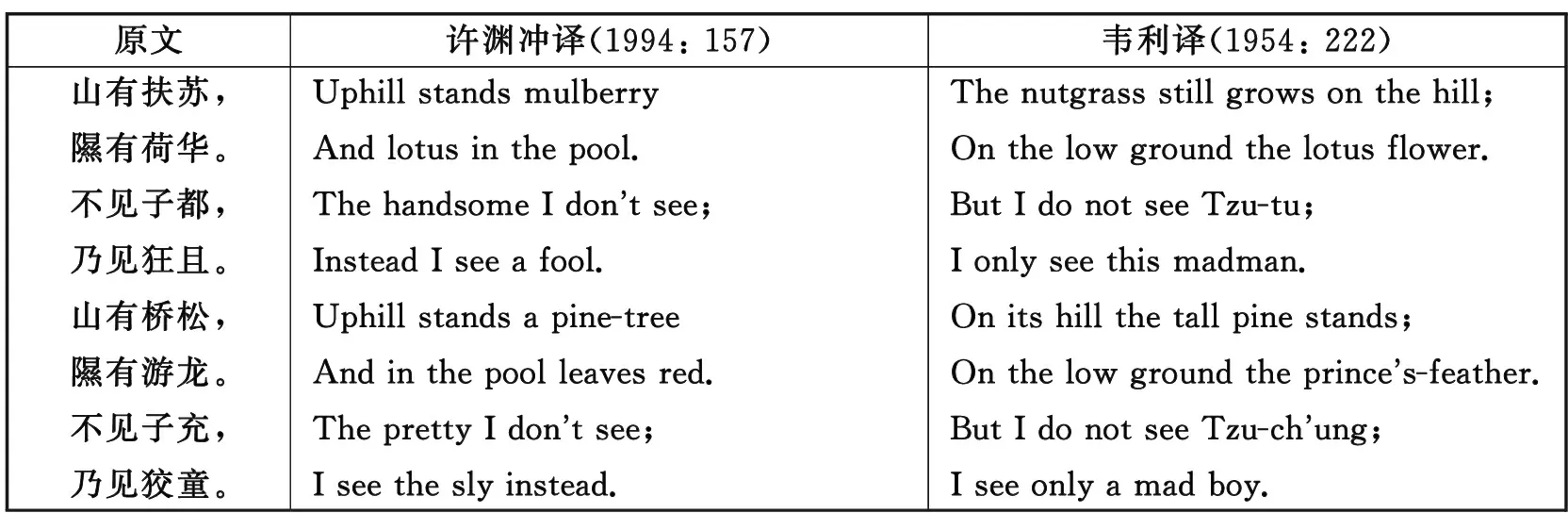

下頁表2這首詩描寫了男女約會時女子對男子的戲謔、俏罵的場景,充滿了調侃的意味。全詩共兩章,每章四句,每句均是四言,加之重章疊句,有利于情感的抒發,加強了全詩輕快活潑的風格。對于譯文來說,形美的標準指的是“翻譯之后的詩歌,無論是在行數,抑或是分節之上與原作相比的接近程度。如在行數與分節上愈加接近原著,那么它的形美就展現得愈加充分”(姚爽、岑秀文 2015:72)。雖然韋利的譯文不算冗長,但許淵沖教授的譯文更為簡潔,且幾乎每行詩句都由六個音節組成,呈現出工整的形式美,加之押韻,將原詩的意境表現得淋漓盡致。相反,韋利的譯文不僅在音美和形美上不如許淵沖教授的譯文,所傳遞出來的意似也遠遠比不上許淵沖教授的譯文,例如他將“扶蘇”譯為nutgrass,將“狡童”譯為mad boy等都是不準確的。

表2 《國風·鄭風·山有扶蘇》形美傳遞

(2)原文:秩秩斯干,幽幽南山。 如竹苞矣,如松茂矣。 兄及弟矣,式相好矣,無相猶矣。

(《小雅·斯干》)

許譯:The stream so clean,mountains so long,Bamboos so clean,Lush pines so strong.O brothers dear,Do love each other.Make no scheme here,Against your brother.

(許淵沖 1994: 377)

同樣,許淵沖教授的這首譯詩在很大程度上呈現出原文四言體的緊湊美。另外,他在翻譯前四行詩句的時候均采用了“主語+so+形容詞”的結構來回應原詩的對稱美,使其譯文的形美與原詩最大化接近。由此可見許淵沖教授扎實的翻譯美學功底和對翻譯文學的追求。

(三)《詩經》譯文的意美傳遞

意美的基礎是意似。意似就是要傳遞原文的內容,不能錯譯、漏譯、多譯。通常情況下,意似和意美是一致的,但有時意似不一定就能傳遞原文的意美,因為意美是源自作者的聯想或者歷史因素,但翻譯成其他語言的時候因為丟失了原有的那種歷史環境而不再有作者的那種美的聯想。因此意似只是表層結構,意美才是深層結構(姚爽、岑秀文 2015)。在詩歌翻譯中,傳達意似容易,但意美的傳遞就需要譯者具有深厚的審美功底,并且熟練掌握源語和目的語,深諳兩種語言涉及的歷史與文化。

《詩經》原文在意美方面表現為賦比興手法的運用,或直抒胸臆,或詠物起興,使詩歌淳樸自然,情感真摯。詩中意象豐富,乃中國古文化的載體和精華所在。為了更好地對外宣傳中國文化,許淵沖教授在每首詩歌之后均采用注釋的方式來闡釋《詩經》中獨具中國文化特色的意象或主題思想,以此幫助譯文受眾更好地理解詩歌主旨,了解《詩經》中包含的中國特色文化。同時,他也不忘傳遞其意美。

(3)原文:鴛鴦于飛,畢之羅之。 君子萬年,福祿宜之。

(《小雅·鴛鴦》)

許譯:Flying love-birds need rest When large and small nets spread.May you live long and blest,Wealthy and happily wed! The love-birds flying in pairs alluded to the newly-wed and the four horses were used to draw the carriage of the brides.

(許淵沖 1994:481)

韋譯:Mandarin ducks were in flight We netted them,snared them.Long life to our lord,Well may blessings and rewards be his!

(Waley 1954: 185)

這是一首祝賀貴族結婚的詩。這是第一章,以鴛鴦起興,描繪了鴛鴦雙飛的美好畫面,以捕得鴛鴦象征得到福祿。在中國文化里,鴛鴦被看成愛情的象征,因為人們看到的鴛鴦都是成雙入對的。許淵沖將鴛鴦譯為love-birds,并在注釋里說明了鴛鴦的寓意,不僅傳達了原詩的意似,更體現了這個比喻的意美。韋利將鴛鴦譯為mandarin ducks,雖然準確地傳遞了原詩的意似,但由于目的語讀者缺乏與源語讀者一樣的認知語境,無法體會其中的內涵,更無法感受到這個比喻的意美。

(4)原文:墓門有梅,有鸮萃止。

《國風·陳風·墓門》

許譯:At burial gate there’s jujube tree,On which owl perch all the day long.The thorn and the owl were both things of evil and were employed here to introduce the evil-doing usurper.

(許淵沖 1994:258)

韋譯:By the Tomb Gate are plum-trees; Owl roost upon them.

(Waley 1954: 65)

這是一首諷刺、斥責品行邪惡的統治者的詩。兩章的開頭以動植物起興,其象征意義耐人尋味,表現出詩人對惡勢力的鄙夷、痛斥。這里的“鸮”,即貓頭鷹,在此處比喻惡人。在中國文化中,貓頭鷹象征著厄運,凡是聽到貓頭鷹叫聲的人都會慘遭不幸。而在希臘神話中,貓頭鷹是智慧女神雅典娜的寵物,代表著智慧,故有英語諺語as wise as an owl。顯然,在中西方文化中貓頭鷹被賦予了褒貶不一的內涵,若像韋利那樣直譯而不加注釋的話,必然會引起西方讀者的誤解。而許淵沖教授的直譯加注不僅解決了這一文化沖突,還擴大了譯文讀者的認知環境,有利于他們了解中國文化。

有時候為了兼顧《詩經》原文的音韻美和形式美,許淵沖教授充分考慮譯語讀者的認知語境,采用較為靈活的翻譯方法來傳遞《詩經》原文的意美,以符合譯文受眾的審美期待,而不是一味地追求直譯。

(5)原文:碩人其頎,衣錦褧衣。 齊侯之子,衛侯之妻,東宮之妹,邢侯之姨,譚公維私。

(《魏風·碩人》)

許譯:The buxom lady’s big and tall,A cape o’er her robe of brocade.Her father,brother,husband all Are dukes or marquis of high grade.

(許淵沖 1994: 107)

韋譯:A splendid woman and upstanding; Brocade she wore,over an unlined coat,Daughter of the Lord of Ch’i,Wife of the Lord of Wei,Sister of the Crown Prince of Ch’s,Called sister-in-law by the Lord of Hsing,Calling the Lord of T’an her brother-in-law.

(Waley 1954: 86)

《碩人》為先秦時代衛地漢族民歌,描寫齊女莊姜出嫁衛莊公的壯盛和美貌,著力刻畫了莊姜高貴、美麗的形象。描寫細致,比喻新鮮。其中“齊侯、衛侯、東宮、邢侯、譚公”皆為莊姜的家族成員,“侯、東宮、公”均表示官階。詩人提及這些官階的主要目的是為了表現此女子身份之高貴。韋利忠實地譯出了這些官階,但對于不了解中國歷史文化的目的語讀者來說,他們不易理清這些官階。韋利雖傳遞出原詩的意似,但其譯文所傳遞的意美較弱。許淵沖教授采用意譯的方法,僅用dukes or marquis of high grade概括這些官階,不僅復原了原文的音韻美和形式上的簡潔,還有利于目的語讀者欣賞原詩的意境,符合目的語受眾的認知語境。

另外,當意美和音美或者形美矛盾的時候,許淵沖教授以傳遞意美為先,選用最好的而不是對等的譯語表達方式,再現原作的內容和意境,傳情達意。

(6)原文:昔我往矣,楊柳依依。 今我來思,雨雪霏霏。

(《詩經·采薇》)

許譯:When I left here,Willows shed tear.I come back now,Snow bends the bough.

(許淵沖 1994: 321)

韋譯:Long ago,when we started,The willows spread their shade.Now that we turn back The snowflakes fly.

(Waley 1954: 123)

這是一首戎卒返鄉詩,唱出從軍將士的艱辛生活和思歸的情懷。這四句詩被后人譽為《詩經》中最好的句子。這是寫景記事,更是抒情傷懷。“依依”和“霏霏”均為疊詞。許淵沖教授認為,“依依”表面上形容柳絲輕柔、隨風搖曳的樣子,實際上則傳達了將士們依依不舍的離情別意。而“霏霏”表面上描述了雪花紛落的樣子,實際上則暗示大雪壓彎的樹枝,象征著被戰爭壓彎了腰肢的士兵。因此,他舍去了疊詞的音美和形美,采用意譯的方法,傳達出原詩傷感的意境。在他看來,“壓彎樹枝”是“雨雪霏霏”內容可有、形式所無的表達方式,是不對等的,但卻是更好的表達方式(許淵沖 2005)。韋利只是譯出了意似,但未譯出其中的情意。

三、許譯《詩經》之局限性

綜上所述,許淵沖教授是詩體譯法的推崇者,他幾乎首首詩歌押韻,并且力求譯文的簡潔工整,盡量傳達原詩的意境美,使譯文讀者“知之,好之,樂之”。然而,呂叔湘(2002:13)認為,“不同語言有不同之音律,歐洲語言同出一系,尚且各有獨特之詩體,以英語與漢語相去之遠,其詩體自不能茍且相同”。由于中文和英語差距較大,大約只有40%的對等度,如果過于追求押韻,有可能會造成其他方面的不足,主要體現在以下幾個方面:

(一)因韻損失意似

為了照顧譯文的押韻,許淵沖教授有時會省略一些詞的翻譯,從而導致語義的缺失,影響意似。

(7)原文:春日遲遲,卉木萋萋。 倉庚喈喈,采蘩祁祁。

(《小雅·出車》)

許譯:Long,long this spring; Green,green the grasses.Hear orioles sing; See busy lasses!

(許淵沖 1994: 325)

韋譯:The spring days are drawn out; All plants and trees are in leaf.Tuneful is the oriole’s song.The women gather aster in crowds.

(Waley 1954: 142)

雖然相對于韋利的無韻體譯文來說,許淵沖教授的譯文傳遞出更多的音美因素,但為了押韻,許淵沖教授將“采蘩祁祁”譯為See busy lasses,并未翻譯出“采蘩”的意義。事實上,這首詩是關于宮女們為祭祀而勞作的詩。“采蘩”是古代祭祀活動之一,省略這個詞的翻譯,必然會造成意似的缺失,更無法使譯文讀者體會其中的意美。

另外,有時候為了追求押韻,反而造成了誤譯。

(8)原文:靜女其孌,貽我彤管。

(《詩經·邶風》)

許譯:The maiden fair and mute Gives me a grass-made lute.

(許淵沖 1994: 78)

在這首詩中,“彤管”為“靜女”贈與“我”的定情信物,是愛情忠貞的象征。然而“彤管”究竟為何物,說法不一:一說“彤管”為古代女史記事用的桿身漆朱的筆,如《毛傳》:“古者后夫人必有女史彤管之法,史不記過,其罪殺之。”(岳峰 2014:141)鄭玄箋:“彤管,筆赤管也。”高亨《詩經今注》注釋指“彤管”為紅色管狀樂器(岳峰 2014:141);余冠英《詩經選譯》則注釋“彤管”為紅色管狀的小草(岳峰 2014:141)。許淵沖教授正是采用余冠英的注釋,將其理解為紅管草,但興許是為了押韻的需要,他將“彤管”譯成grass-made lute,這是不準確的,因為lute意為魯特琴,是一種曲頸撥弦樂器。

(二)因韻違反語法規則

出于押韻的需要,許淵沖教授的《詩經》譯本里有多處不合乎英語表達方式和語法規則的地方。

(9)原文:彼采葛兮,一日不見,如三月兮。

(《王風·采葛》)

許譯:To gather vine goes she.When her I do not see,One day seems longer than months three.

(許淵沖 1994: 139)

此詩表達的是一種思念戀人的急切的情緒。為了押韻,許淵沖教授對3行詩句的翻譯均采用倒裝的方式。但第2句和第3句的倒裝并不符合英文的語法規則,并且全詩均押尾韻i:,略顯單調,讀起來有種打油詩之感,不太符合原詩的意境與風格。“雖然中詩里有時為了追求音韻效果而不得不犧牲語法的正確性,但這是由漢語的特點所決定的。它重意合而輕形合,結構松散,遣詞造句相對靈活。但英語重形合而輕意合,用詞精確,造句嚴謹,往往為滿足句法結構的需要而犧牲音韻美。”(董暉 2006:93)因此,若勉強湊韻而犧牲句法結構,會給譯文帶來“異味”。

(三)因韻不究《詩經》名物

《詩經》涉及近百種名物,種類繁多,反映了勞動與愛情、戰爭與徭役、壓迫與反抗、風俗與婚姻、祭祖與宴會,甚至天象、地貌、動物、植物等方方面面,是周代社會生活的一面鏡子,被譽為古代社會的人生百科全書。戴震(1980:82)指出:“不知鳥獸蟲魚草木之狀類名號,則比興之意乖。”許淵沖教授在翻譯的時候并未仔細考究這些名物具體為何物,對于較為罕見或者偏僻的名物多采用意譯的方法。

(10)原文:南山有臺,北山有萊。

(《小雅·南山有臺》)

許譯:Plants grow in southern hill; And on northern grows grass.

(許淵沖 1994: 334)

在這首詩中,“臺”通“薹”,指莎草,又名蓑衣草;“萊”指“藜草”。這里是以南山和北山的草木起興,南山有臺,北山有萊,正如國家之擁有德才兼備的君子賢人。許淵沖教授將其意譯為plants和grass,相對于韋利的譯文nutgrass和goosefoot來說顯得較為籠統,不利于譯文讀者展開聯想。

(11)原文:麀鹿濯濯,白鳥翯翯。

(《大雅·靈臺》)

“白鳥”即白鷺,陸璣《疏》解釋“白鷺”為:“水鳥也,好而潔白,謂之白鳥。青腳,長高尺七八寸,短尾,頭上有長毛十數莖,好取魚食。”(徐鼎 2006:74)《名物解》曰:“作詩者,以其潔白不可污,喻君子之德;以常有振舉之意,喻君子之儀威。”(徐鼎 2006:74)在這首詩中,詩人以“鷺”這樣有靈性的動物的蕭然姿態來體現君王“恩及禽獸”的至德表現。許淵沖教授將“白鳥”譯為birds white,不利于譯文讀者發揮想象將君主美德和白鷺聯系起來。

雖然許淵沖教授注重詩歌翻譯的文學性,追求音美、形美、意美的統一,以實現其翻譯目的,即“使讀者知之,好之,樂之”(許淵沖 1987)。但是由于他未對這些生僻的名物進行深究,采用意譯方法籠統地翻譯它們,必然會影響譯文讀者“知之”。因為《詩經》中的名物“不僅僅意味著一種動物、植物或者器物,也不只有歷史文化意義,而是同時具有文學審美意義,一般是被當作各種意象來使用的”(李玉良 2014: 96)。因此,正確翻譯這些名物不僅有助于譯文讀者正確把握詩義,還有助于他們認識《詩經》所蘊含的文化精髓,體會《詩經》獨特的審美風格和藝術特點。

四、結語

作為韻體譯法的推崇者,許淵沖教授嚴格遵守押韻,幾乎首首用韻。在他看來,“譯詩如不傳達原詩的音美,就不能保留原詩的意美。《詩經》總的說來是用韻的,譯詩如不用韻,絕不可能產生與原詩相似的效果”(許淵沖 1994:7)。如果譯詩做出一點犧牲,不那么意似了,但卻在更大程度上保存了原詩的意美、音美和形美,總的看來,應該說是更忠實于原詩(許淵沖 1987)。許淵沖教授正是在這種“三美”翻譯理論的指導下進行《詩經》翻譯的。同漢學家韋利的無韻體譯詩相比,許淵沖教授的韻體譯詩確實略勝一籌,傳遞出更多的音美、形美與意美。他以自己的翻譯實踐論證了“三美”理論的可行性。然而,有時候為了勉強押韻而犧牲意似,違反英語語法規則或是不深究《詩經》名物,會影響譯文讀者體會其中的意美。因為“樂之”的前提是“知之”,“知之”應建立在意似之上。另外,許淵沖教授主要采用押尾韻的方式來譯詩,略顯單調與局限。事實上,英語詩歌的音美也可以通過其他方式來表現。“英文詩歌的上口與悅耳取決于和聲(harmony)與節奏(rhythm)。而這主要靠每一詩行的音步(foot)和每一音步中各種韻律(metres或measures)的排列形式(即重讀音節——揚與輕讀音節——抑的適當安排)來完成的,押韻與否并非必不可少的因素。”(劉英凱 1982:61)因此,在譯詩過程中,對于不適合通過押尾韻來傳遞音美的詩歌,不妨采取其他的語音修辭手段,這樣在不損害意似與英語語法規則的前提下更好地實現“三美”的統一。

Waley,A.1954.TheBookofSongsTranslatedfromtheChinese[M].London: George Allen & Unwin Ltd.

戴 震.1980.戴震集 [M].上海: 上海古籍出版社.

董 暉.2006.也談詩體譯法之不足——許淵沖《漢英對照唐詩三百首》讀后 [J].紹興文理學院學報 (5): 88-94.

李玉良.2014.《詩經》名物翻譯偏離及其詩學功能演變 [J].山東外語教學 (1): 91-96.

劉 瑋.2009.從翻譯美學角度看《詩經》譯本的形美傳遞 [J].安徽農業大學學報(社會科學版)(4): 99-102.

劉英凱.1982.“形美”、 “音美”雜議——與許淵沖先生商榷 [J].外語學刊 (3): 59-63.

呂叔湘.2002.中詩英譯比錄 [M].北京: 中華書局.

王麗萍.2011.許淵沖翻譯美學思想探微——從“三美”角度分析《詩經》英譯本 [J].海外英語 (2): 122-123.

汪榕培.1995.漫談《詩經》的英譯本 [J].外語與外語教學 (3): 40-43.

徐 鼎.2006.毛詩名物圖說 [M].北京: 清華大學出版社.

許淵沖.1987.三談“意美、音美、形美”[J].深圳大學學報 (2): 70-77.

許淵沖.1994.詩經 [M].長沙: 湖南出版社.

許淵沖.2005.中國學派的古典詩詞翻譯理論 [J].外語與外語教學 (11): 41-44.

姚 爽,岑秀文.2015.許淵沖《詩經》的翻譯美學思想研究 [J].語文建設 (33): 71-72.

岳 峰.2014.在世俗與宗教之間走鋼絲: 析近代傳教士對儒家經典的翻譯與詮釋 [M].廈門: 廈門大學出版社.

(責任編輯 白玉杰)

通訊地址:350002 福建省福州市 福建農林大學文法學院

H059

A

2095-5723(2017)02-0072-07

2017-01-27