“坑中坑”模式下基坑應力變形分析

衛俊杰

(上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司,上海市200092)

“坑中坑”模式下基坑應力變形分析

衛俊杰

(上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司,上海市200092)

通過對基坑施作形式為“坑中坑”時的地表沉降分析、基坑隆起分析、水平變形分析及圍護結構的受力分析,得出基坑施作方式為“坑中坑”時,要針對基坑圍護結構的不同部位采用相應的控制措施。大基坑的圍護結構變形要遠大于小基坑的圍護結構的變形。因此,當基坑施作方式為“坑中坑”時,危險源在于大基坑的變形,地表沉降。相對而言,小基坑較為安全。

坑中坑;圍護結構;變形;受力

1 概述

大量的高層建筑、地鐵建筑、商場及車庫等大規模地下空間的利用開發,加上城市建設步伐加快,國民經濟和城市人口的急劇增加,深基坑的應用越來越多,越來越重要[1-5]。考慮土體支護的綜合作用,土體強度穩定和變形問題,將深基坑的開挖成為基礎,以及地下空間施工的綜合性巖土工程難題,選取合理可靠的基坑支護結構,保證施工過程中支護體系的安全性,同時還要滿足結構變形受力和周圍土體位移,這樣才能保證開挖過程中周圍土體,以及周圍建筑物的安全[6-10]。

王廣國[11]等首次對基坑開挖大變形問題采取相應理論研究,分析指出在考慮基坑大變形問題過程中,應用小變形理論產生的問題,并且會產生相應誤差,同時根據小變形誤差的大小,定量分析了大小變形理論所對應的使用范圍。俞建霖[12]采用三維有限元方法對基坑開挖過程中的基坑幾何尺寸效應、圍護結構位移,以及土壓力分布等問題進行深基坑的數值分析研究。高文華[13]對深基坑分布開挖和地基的流變特性進行了三維數值模擬分析,同時研究了深基坑支護過程中墻體受力變形的特性。李佳川[8]對大量地下連續墻使用的深基坑開挖工程進行了復雜的三維分析,其中采用了八節點非協調的參有限元方法。孔祥鵬等[14]對明珠二號線上海體育館地鐵車站穿越施工地鐵一號線車站工程進行研究,結果分析表明:施工過程會破壞原來土體平衡,對既有車站土體產生一定擾動,會在一定程度上引起新開挖車站的不均勻沉降。

結合實際工程研究的基坑是大基坑中同時施工一個小基坑,呈現出是“坑中坑”的形式。對此,將著重研究在這種“坑中坑”的形式下,基坑周圍地表的沉降,圍護結構的水平位移,以及坑底的隆起和圍護結構的應力分布。

2 工程概況

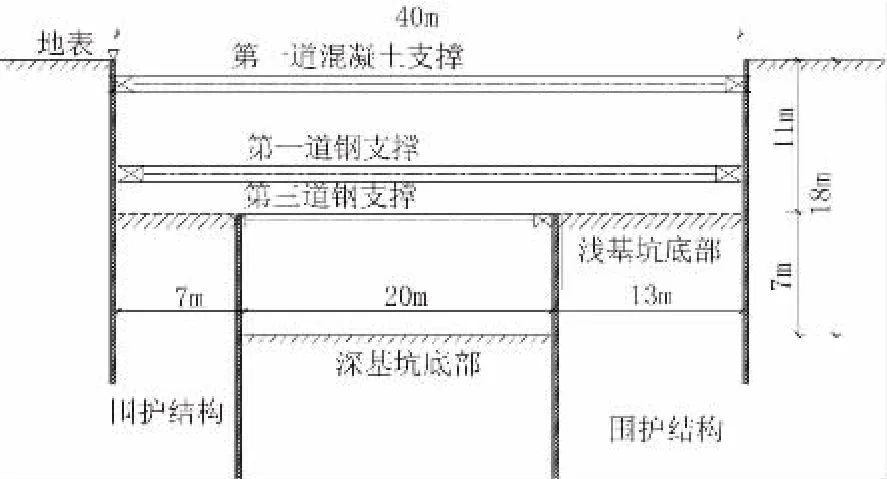

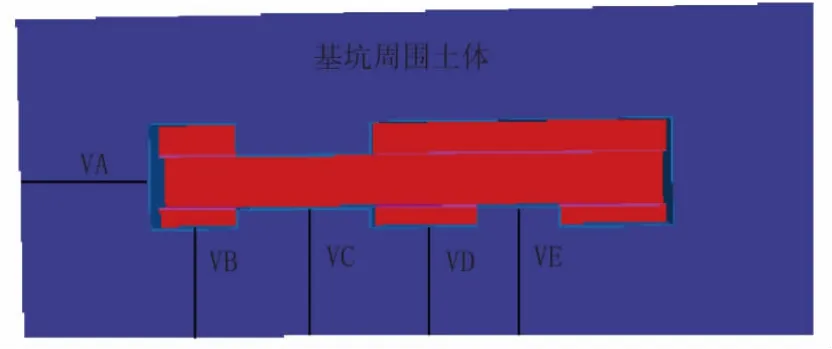

某深基坑工程為軌道交通2號線三陽廣場站—東林廣場站區間配套工程。基坑長約428 m,寬約40 m,局部內凹為30 m。設計地面標高為3.0~3.4 m,頂板覆土≥2.5 m。該項工程基坑為整體深坑及坑中坑形式,整體深坑深度約為18 m,淺坑深度為11 m,局部落低處深度為7 m,具體詳見圖1。

圖1 地鐵基坑區間斷面圖

3 深基坑數值模擬

3.1 基坑模型及力學參數

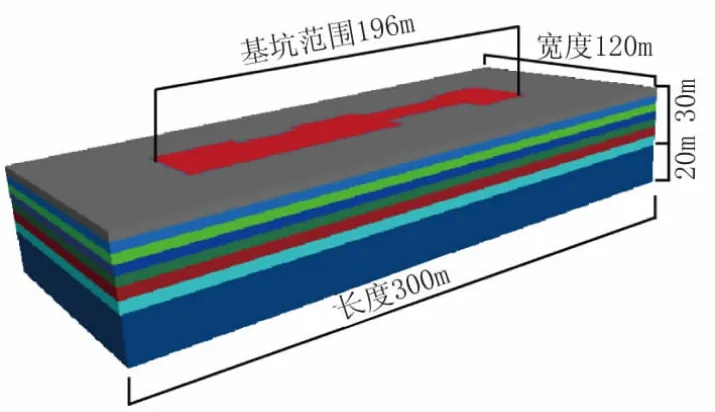

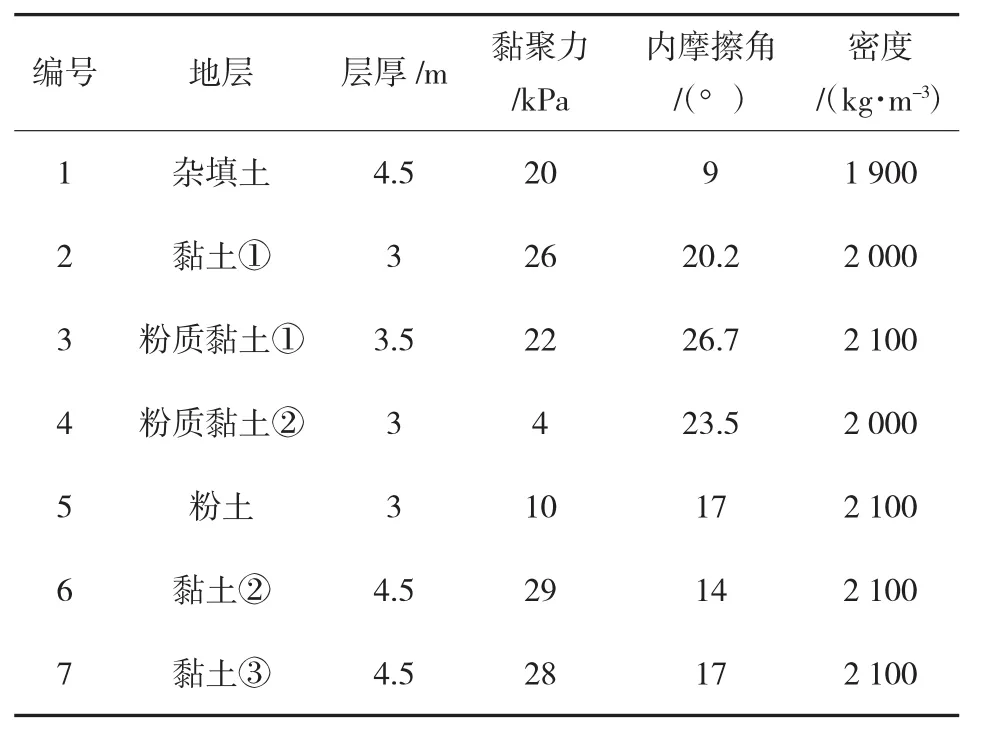

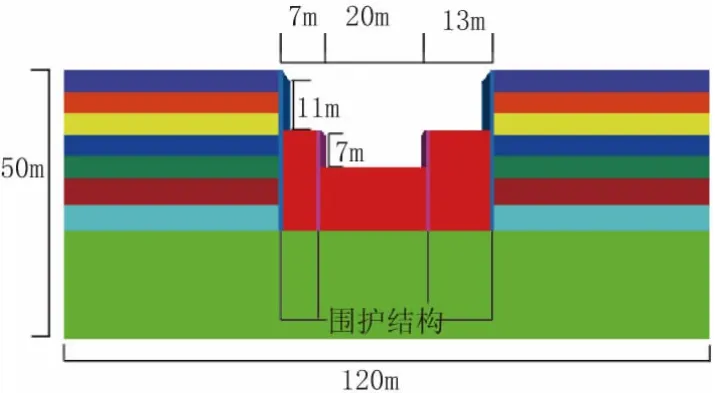

數值模擬采用大型有限元差分軟件FLAC3D,模型寬120 m,高50 m,模型橫向長度取300 m(由于實際橫向長度過長,進行了選取,沿橫向取兩個端頭井,以及中間變截面處標準段),尺寸如圖2所示,基坑所處地層情況分為7種,具體可見表1所列。選取標準斷面模型如圖3所示,基坑采用坑中坑的模式,上部基坑為寬度40 m,深度為11 m,下部基坑寬度為20 m,深度為7 m。

圖2 FLAC3D整體模型圖

表1 地鐵基坑圍巖物理力學參數指標一覽表

圖3 FLAC3D基坑模型圖

其中,土體采用摩爾庫倫材料進行模擬,主要參數見表1所列。圍護結構采用實體單元模擬,屬性為混凝土材料;支撐采用梁單元模擬,第一道支撐為混凝土撐,其余支撐為鋼支撐。

3.2 基坑監測線布置

該基坑主要考慮基坑周圍土體的豎向位移和圍護結構的水平位移,以及坑底的隆起值,其中土體的豎向監測線共5條,分別為VA、VB、VC、VD、VE,具體監測線位置如圖4所示。

3.3 模擬開挖過程

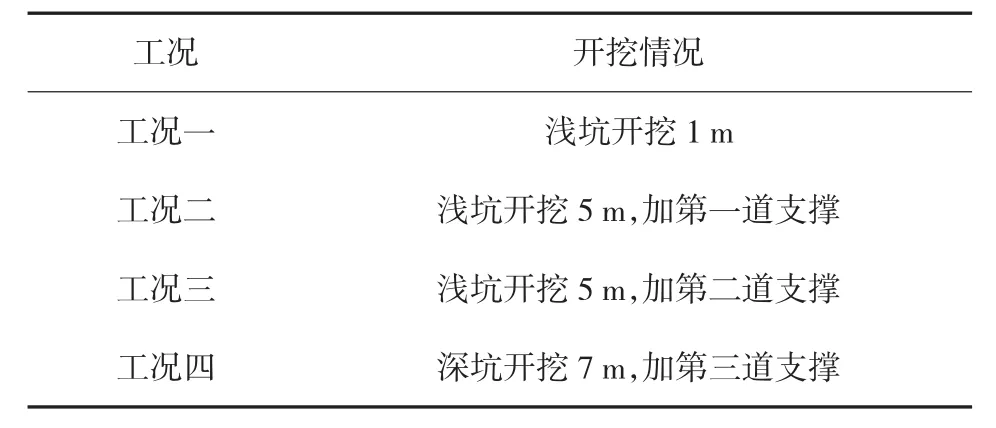

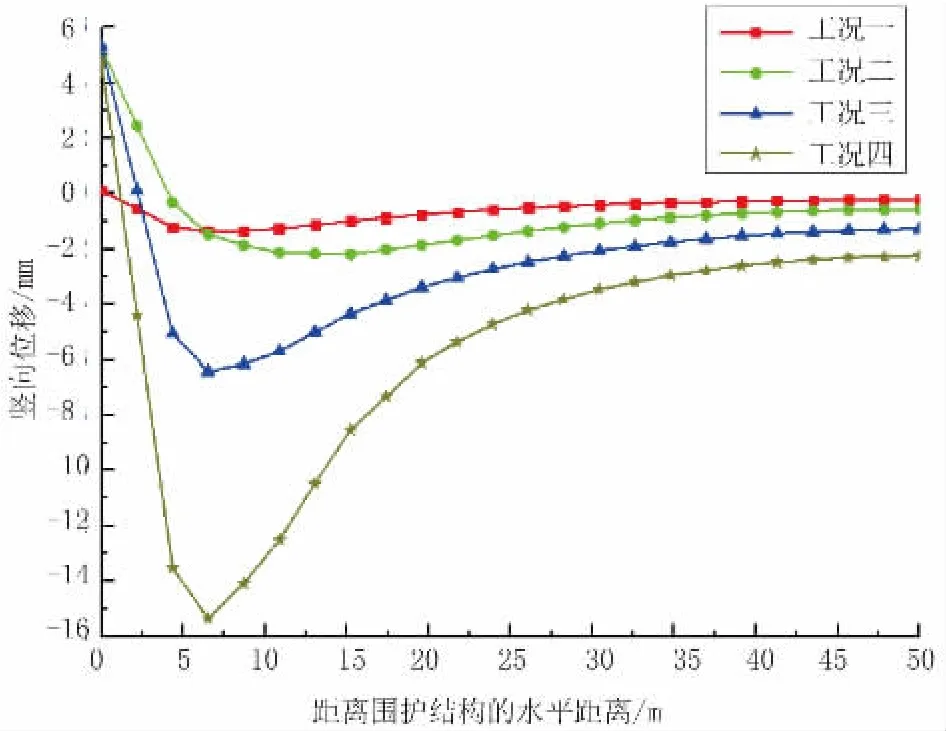

深基坑在開挖過程中分為四種工況,具體情況見表2。

圖4 基坑周圍土體豎向監測線布置圖

表2 基坑開挖順序表

基坑施工流程圖如圖5所示。

4 計算結果分析

4.1 土體的豎向位移分析

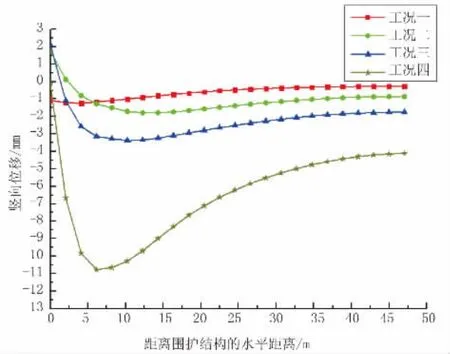

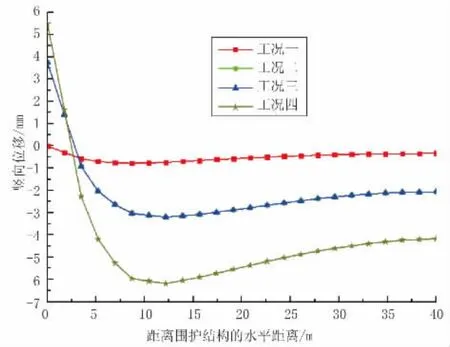

考慮到基坑的形式的不規則,在開挖過程中,基坑周圍土體的位移隨著開挖步的進行而不斷變化,觀察五條水平監測線在四種工況下的變化可見以下系列趨勢圖(見圖6~圖10)。

圖6 VA監測線豎向位移圖

圖7 VB監測線豎向位移圖

圖8 VC監測線豎向位移圖

圖9 VD監測線豎向位移圖

圖10 VE監測線豎向位移圖

由圖7~圖10可以看出,隨著基坑開挖尺寸的增加,基坑周邊的地表沉降逐漸增大,地表沉降的影響范圍也逐漸增大。此外,由這些圖中的工況三和工況四的對比分析可知,地表沉降在小基坑開挖后出現了較大幅度的增長。由圖7可以看出,對于基坑端頭這一側監測VB線時,工況三(大基坑)開挖完成后,基坑VB線地表最大的沉降為2.5 mm,工況四(小基坑)開挖完成后,基坑VB線地表最大的沉降為4.9 mm。小基坑開挖后,地表沉降增加幅度為96%。沉降槽出現位置距離圍護結構7.5 m處,靠近圍護結構一側出現隆起,隆起值為5.0 mm。這一監測線最后的地表沉降值與地表隆起值之比為0.98。

對于圍護結構這一側監測VC線時,工況三(大基坑)開挖完成后,基坑VC線地表最大的沉降為3.1 mm,工況四(小基坑)開挖完成后,基坑VC線地表最大的沉降為11.0 mm。小基坑開挖后,地表沉降增加幅度為255%。沉降槽出現位置距離圍護結構7.5 m處,靠近圍護結構一側出現隆起,隆起值為2.1 mm。這一監測線最后的地表沉降值與地表隆起值之比為5.24。

對于圍護結構這一側監測VD線時,工況三(大基坑)開挖完成后,基坑VD線地表最大的沉降為3.1 mm,工況四(小基坑)開挖完成后,基坑VD線地表最大的沉降為6.7 mm。小基坑開挖后,地表沉降增加幅度為116%。沉降槽出現位置距離圍護結構10.0 m處,靠近圍護結構一側出現隆起,隆起值為5.5 mm。這一監測線最后的地表沉降值與地表隆起值之比為1.22。

對于圍護結構這一側監測VE線時,工況三(大基坑)開挖完成后,基坑VE線地表最大的沉降為3.1 mm,工況四(小基坑)開挖完成后,基坑VE線地表最大的沉降為7.8 mm。小基坑開挖后,地表沉降增加幅度為152%。沉降槽出現位置距離圍護結構10.0 m處,靠近圍護結構一側出現隆起,隆起值為2.8 mm。這一監測線最后的地表沉降值與地表隆起值之比為2.79。

對比圖7~圖10,可以看出,端頭VA這一監測線的地表沉降值最大,高達15.9 mm,端頭VB這一監測線與VC這一監測線地表沉降值相差不大,VC與VE的最大地表沉降也基本一樣。

因此小基坑開挖后要著重考慮采用加強圍護措施防止地表沉降過大。由圖7至圖10,可以看出,由于基坑形式是不規則的多邊形,基坑不同部位的圍護結構施作的影響范圍不一樣,其對應的地表沉降影響規律基本一樣,但是沉降槽的出現位置有所區別,在控制地表沉降時應根據相應的情況進行相應的范圍內控制。

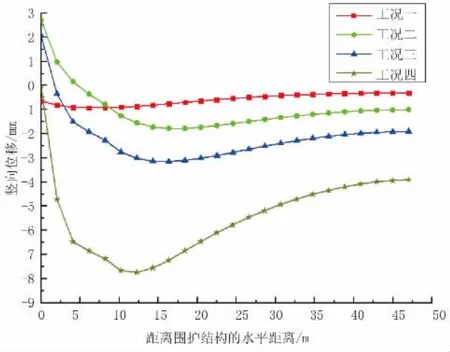

4.2 坑底的隆起(見圖11)

圖11 基坑底部隆起曲線圖

由圖11可以看出隨著基坑開挖尺寸的進行,基坑底部隆起值由工況一的14.5 mm增加到了工況四的18.0 mm,增加幅度為24.1%。工況一到工況三,其隆起值由14.5 mm增加到了16.0 mm,工況三到工況四,其隆起值由16.0 mm增加到了18.0 mm。對比分析可知,基坑在小基坑開挖后會出現在兩側的基坑隆起值降低,中間的隆起值增大。因此大基坑開挖完成后至小基坑開挖前,基坑的隆起值變化不大,小基坑開挖后,坑底隆起值會出現增幅達24.1%的變化。

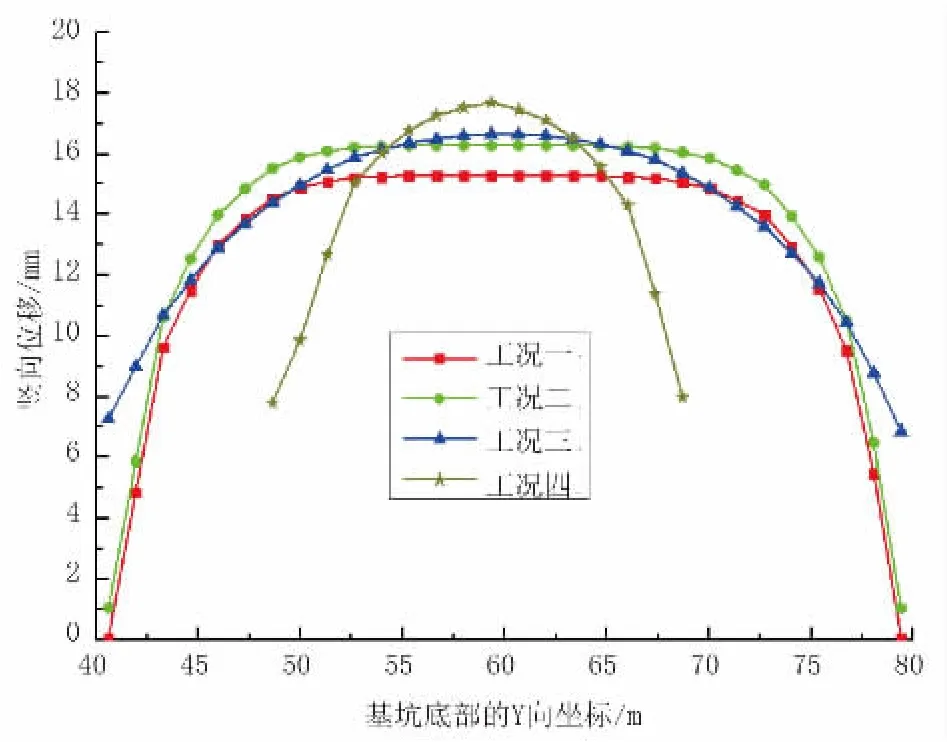

4.3 基坑的水平位移(見圖12、圖13)

圖12 基坑整體水平位移圖

圖13 小基坑圍護結構的水平位移圖

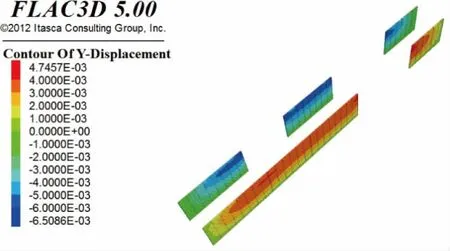

對比圖12和圖13可以看出,大基坑的圍護結構的最大水平位移為15.0 mm,小基坑的圍護結構的最大水平位移為6.5 mm。基坑水平位移的變化幅度約56%。

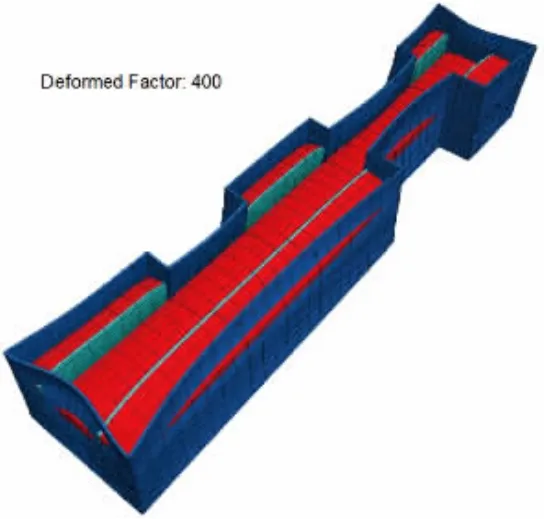

圖14是圍護結構水平變形放大了400倍后的形狀。由其變形可以看出,外圍的圍護結構有往基坑內擠壓的趨勢,內部的圍護結構變形較小。

圖14 圍護結構的變形圖

“坑中坑”的基坑施作方式對下部小基坑而言,從控制位移變形方面是起顯著作用的。

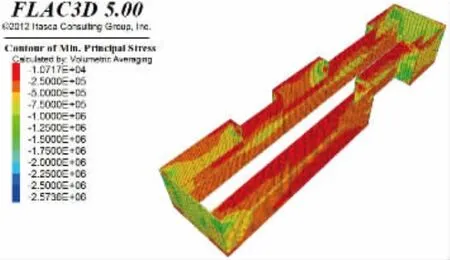

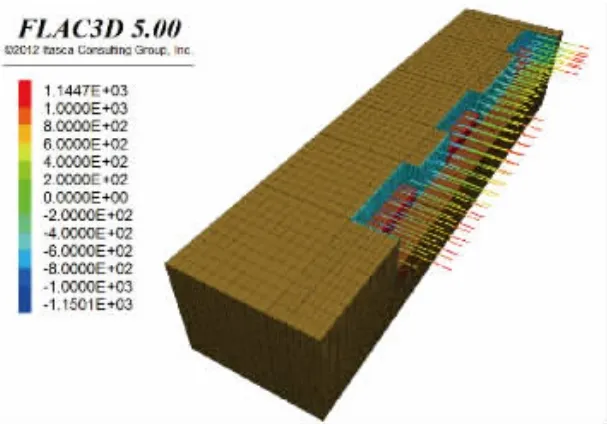

4.4 應力分析(見圖15~圖18)

圖15 圍護結構最大主應力圖

圖16 圍護結構的最小主應力圖

圖17 圍護結構的最大剪切應力圖

圖18 圍護結構的最大軸力圖

由圖15~圖18可以看出,圍護結構的主大主應力為5.7 MPa,最小主應力為2.5 MPa,最大剪切應力為3.7 MPa。在圍護結構的拐角處出現應力集中。基坑的最大軸力為1.1 kN。

5 現場監測和數值模擬結果對比分析

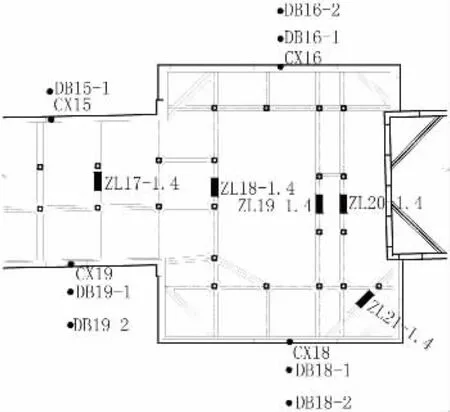

現場監測點布置應根據工程所處區段的地形地貌、水文地質條件、巖層特性和施工要求而確定。該基坑保護等級為一級,基坑開挖深度較深,坑中坑區域最深已達18 m,在開挖深度達到6 m以上的時候,應該需要重點監測基坑及周邊環境的安全,基坑邊緣外側1~3倍基坑開挖深度范圍內需要保護的周邊環境應作為監測對象,必要時需要增加監測范圍。在該基坑開挖過程中密切監測立柱沉降、圍護墻頂沉降、周圍土體地表沉降、圍護墻體的測斜位移及支撐內力的變化,科學評估基坑開挖對圍護體系自身形變及周邊環境的影響。因整個基坑監測范圍較大,若全部列出,其篇幅太大,且沒必要,故只給出相關的部分現場監測點的平面布置示意圖,見圖19所示。

圖19 現場部分監測點布置圖

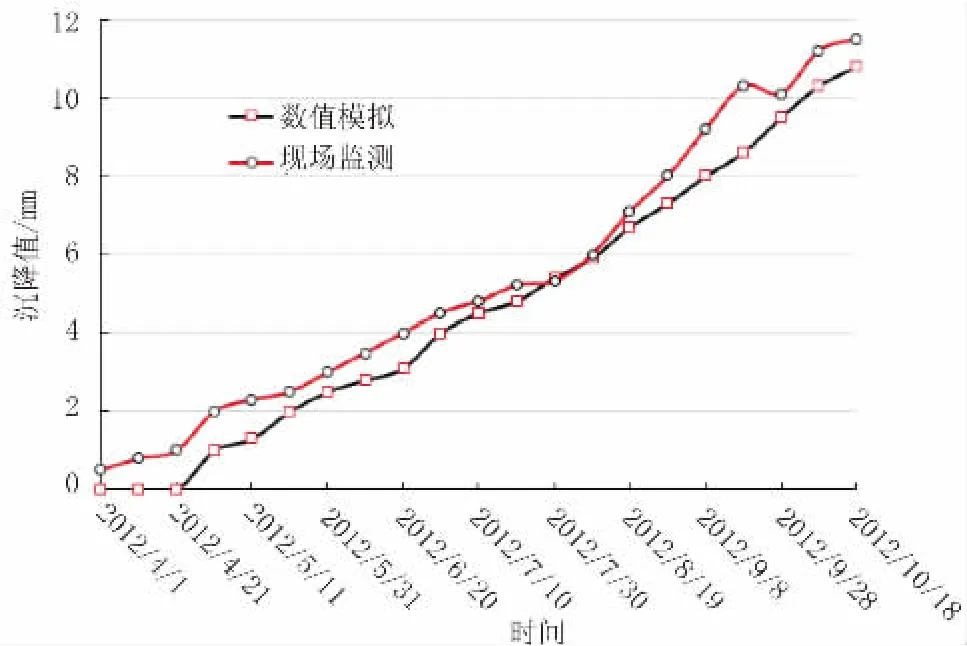

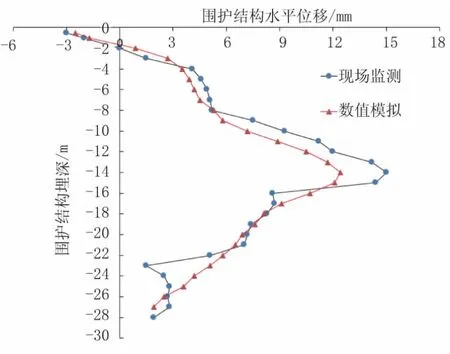

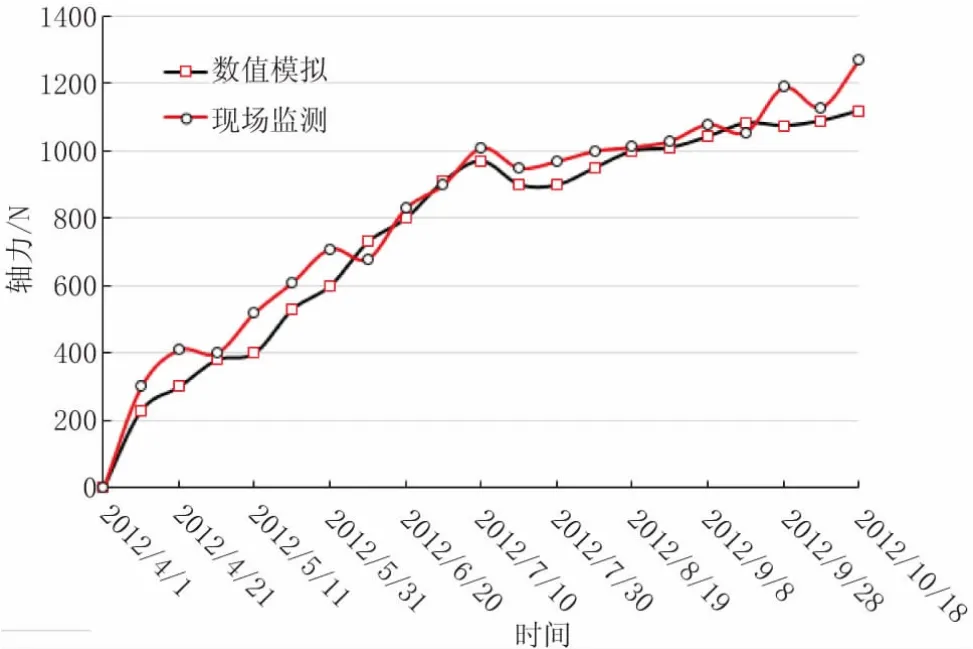

由于監測數據繁多,現選取有代表性的三組監測數據與數值模擬結果進行對比。選取數值模擬VC監測線上距離圍護墻體5 m的監測點與對應現場監測點DB19-1的監測結果進行沉降值對比分析,見圖20所示;選取數值模VC監測線與圍護墻體相交點的豎向深層墻體水平位移監測線與對應現場監測點CX19的監測結果對比分析,見圖21所示;選取標準斷面第一層支撐數值計算和對應現場監測點ZL17-1.4的軸力值進行對比分析,見圖22所示。

圖20 數值模擬和現場監測沉降值對比圖

圖21 數值模擬和現場監測水平位移值對比圖

圖22 數值模擬和現場監測支撐內力值對比圖

由圖20~圖22分析可得,現場監測數據值和數值模擬結果可以基本吻合,都較好地反應了基坑在開挖過程中的變形情況和支撐圍護結構的受力情況。同時,兩者之間也存在一定的誤差,造成這種誤差的原因可能有兩點:(1)現場監測的誤差,由于人為,以及監測儀器設備等因素,造成現場監測數據結果與實際結果不符;(2)數值計算的誤差,表現在土體力學物理參數,以及土體本構模型的選取差異造成的誤差,勘察結果與實際地層不符。當然,這兩方面都避免不了存在一定的誤差。

現場監測和數值計算得到的基坑開挖變形,以及支撐圍護結構軸力值變化規律,其誤差是可以接受,這也證明了采用該數值計算的可靠性。故建議在類似基坑開挖之前,尤其是類似本文所述的“坑中坑”類型基坑的復雜基坑,采用數值模擬的方法,按照實際基坑開挖步驟進行數值模擬計算,以便大致預知基坑開挖過程中可能的變形和支護結構的受力特征,做好提前的防范措施,保證基坑施工和鄰近建筑物的安全。

6 結論

以某地下深基坑開挖工程為依托,對“坑中坑”基坑施作方式下的位移受力進行數值模擬研究,經分析得出下面幾點結論:

(1)對于基坑形式為不規則的多邊形,基坑不同部位的圍護結構施作的影響范圍不一樣,其對應的地表沉降影響規律基本一樣,但是沉降槽的出現位置有所區別,在控制地表沉降時應根據相應的情況進行相應的范圍內控制。

(2)在基坑開挖過程中,對比與大基坑施作完成后的地表沉降值,在小基坑施作完成后,地表沉降會出現較大的突變,其突變幅度高達255%。出現在VC監測線處。

(3)對比與大基坑施作完成后的基坑隆起值,在小基坑施作完成后,基坑隆起會出現較小的變化,其增加幅度為24.1%。

(4)基坑的水平變形主要是大基坑的外圍護變形,最大變形出現在基坑拐角處。小基坑的水平變形較小。基坑施作中出現“坑中坑”的施作方式對控制小基坑的水平變形而言是有利的。

(5)圍護結構的應力分布在基坑拐角處出現應力集中,但滿足混凝土的抗壓要求。撐的支撐軸力最大值為1.1 kN,滿足撐的抗壓要求。整個圍護結構處于安全狀態。

[1]賀會團,趙維炳.土壓力問題研究綜述[J].水利與建筑工程學報, 2005,3(4):10-15.

[2]譚躍虎,錢七虎.作用于支護結構的土壓力測試與分析[J].建筑技術,1998(增刊):110-115.

[3]何頤華,楊斌,金寶森,等.深基坑護坡樁土壓力的工程測試及研究[J].土木工程學報,1997,20(1):110-120.

[4]魏汝龍.總應力法計算土壓力的幾個問題 [J].巖土工程學報, 1995,17(6):120-12.

[5]陳書申.經典土壓力理論的局限與小變位土壓力計算的建議[J].土工基礎,1997,11(2),15-21.

[6]李世祥.基坑工程的反分析研究[D].南京:河海大學,1998.

[7]戴繼.深基坑支護結構的三位有限元分析[D].阜新:遼寧工程技術大學,2004.

[8]李佳川.地下連續墻深基坑開挖的空間效應分析[J],上海建設科技,1995,(1):21-22.

[9]王曉妮.多支撐支護深基坑開挖的數值模擬[D].南京:河海大學, 2006.

[10]胡孔國,吳京,宋啟根.深基坑開挖和支護全過程分析的彈塑性有限元法[J].建筑結構,1999,(3):34-36.

[11]王廣國,杜明芳,侯學淵.深基坑的大變形分析[J],巖石力學與工程學報,2000,19(4):509-512.

[12]俞建霖,龔曉南.軟土地基基坑開挖的三維性狀分析[J],浙江大學學報(工學版),1998,32(5):552-557.

[13]高文華.流變性軟土地基模型的時效性分析與剛度計算[J],巖土力學,1998,19(4):25-30.

[14]孔祥鵬,劉國彬,廖少明.明珠線二期上海體育館地鐵車站穿越施工對地鐵一號線車站的影響 [J].巖石力學與工程學報, 2004,23(5):821-824.

TU753

A

1009-7716(2017)07-0297-06

10.16799/j.cnki.csdqyfh.2017.07.090

2017-03-23

衛俊杰(1985-),男,江蘇南通人,工程師,從事地下工程設計工作。