濟南白泉泉群形成機理研究

張蘭新,徐揚,張慧

(山東省地礦工程勘察院,山東 濟南 250014)

?

濟南白泉泉群形成機理研究

張蘭新,徐揚,張慧

(山東省地礦工程勘察院,山東 濟南 250014)

白泉泉群位于濟南市歷城區,有花泉、柳葉泉等20余處。20世紀五六十年代,因泉群四溢,形成一片開闊水域,泉群周圍稻香四飄,荷塘遍地,因其獨特的出露方式,在濟南眾多泉水中具有十分重要的地位。白泉泉域是一個相對獨立的水文地質單元,南部以地表分水嶺為界;北部以石炭、二疊系與巖漿巖接觸帶為界;東、西邊界分別為相對阻水的文祖斷裂和東塢斷裂,總面積為783.48km2。其南部山區大面積的寒武-奧陶紀石灰巖,大氣降水在此入滲并向北徑流,在王舍人、濟鋼附近遇到石炭、二疊系和巖漿巖體阻隔,在第四系薄弱處涌出地表。該文以前人所做的大量地質、水文地質工作為基礎,從地貌、地層、構造、補給等條件入手深入分析研究了濟南白泉泉群的形成機理,從而為白泉泉群的保護提供科學的地質依據。

白泉泉群;文祖斷裂;東塢斷裂;形成機理;濟南

0 引言

白泉泉群位于濟南市歷城區王舍人鎮以北,有花泉、柳葉泉等20余處[1-3]。20世紀五六十年代,因泉群四溢,形成一片開闊的水域,縱橫交錯的水渠、河溝,豐富的水量、甘洌的水質,泉群周圍稻香四飄,荷塘遍地,水生動植物豐富,使這一帶有魚米之鄉和“小江南”之稱[4-6]。20世紀七八十年代我國經濟飛速發展,濟南市在白泉地區大量開采巖溶地下水,不但白泉地區大面積水域逐漸縮小消失,而且白泉也于1975年起開始斷流[7-9]。近些年,濟南市委、市政府加大名泉保護力度,2003年以來白泉又恢復噴涌,但昔日“開闊的水域,縱橫交錯的水渠、河溝,稻香四飄,荷塘遍地”的景像已難再現[10-11]。

隨著濟南城市規模不斷擴大,在白泉泉域內,尤其是白泉泉群周邊地區,開發建設的項目越來越多,這些項目的建設對白泉都會產生不同程度的影響[12-14]。因此,研究白泉泉域的地質、水文地質條件,分析白泉的形成機理是保護白泉的基礎性工作,將為白泉的保護提供科學的地質依據*山東省地礦工程勘察院,濟南白泉泉群水文地質勘察,2013年。。

1 區域地質條件

1.1 地層

白泉泉域處于泰山隆起的西北翼,總體上是一個以古生代地層為主體的N傾單斜構造,是一個相對獨立的水文地質單元,泉域內主要地層由老至新依次為古生界的寒武系、奧陶系,新生界第四系。寒武系主要呈近EW向條帶狀分布于區域南部的大頂山、廟嶺、垛莊一帶,主要巖性為石灰巖、泥灰巖、頁巖、粉砂巖及竹葉狀灰巖、鮞狀灰巖。傾向NNE,傾角較緩。奧陶系廣泛分布于區內南部的港溝、彩石、南曹范、錦屏山一帶,地層主要為寒武-奧陶紀九龍群三山子組a-b段、奧陶紀亮甲山組和馬家溝群,巖性是一套淺海及瀉湖相碳酸鹽巖石,自西向東增厚。第四系廣泛分布于區域北部的王舍人、郭店、孫村、埠村一帶,厚度一般小于20m,主要巖性為粉砂和粉砂質粘土互層。

1.2 構造

白泉泉域地處泰山凸起的西北緣,總體是一個以古生代地層為主體的N傾單斜構造。燕山運動該區以斷裂活動為主,斷層及裂隙多為NNE和NNW向。褶皺不發育,較大的有埠村向斜;規模較大的斷裂有東塢斷裂、港溝斷裂和文祖斷裂等(圖1)。

1—實測正斷層;2—實測逆斷層;3—推測正斷層;4—推測 逆斷層;5—推測向斜;6—巖漿巖體 圖1 區域構造略圖

(1)東塢斷裂:東塢斷裂南起泰山巖群分布的下閣老,經西營、黃路泉峪,經過港溝西山,并被港溝斷裂截切后,向NNW進入第四紀隱伏區,經劉志遠、義和莊西、張馬屯東、大水坡至新開店村,延伸過黃河。東塢斷裂總體走向NNW,傾向SW,位于義和莊西鳳凰路以西約120m。東塢斷裂為白泉泉域的西部邊界。

(2)文祖斷裂:文祖斷裂南起萊蕪市東上游古老變質巖體中,向北經魯地村、西田廣、文祖、山周莊,斷裂總體走向NNW。斷面總體W傾,傾角20°~80°,西盤地層時代較新,東盤地層時代較老,為白泉泉域的東部邊界。

1.3 巖漿巖

區內巖漿巖為燕山期侵入的輝長巖,大部分被第四系覆蓋。主要分布于區內唐冶、頓丘、雞山一帶,并有小面積的出露,據現有資料分析,巖漿巖主要沿奧陶系層面侵入,呈巖盤狀產出,致密堅硬、巖心完整、裂隙不發育。

2 區域水文地質條件

2.1 地下水含水巖組的劃分、分布及其特征

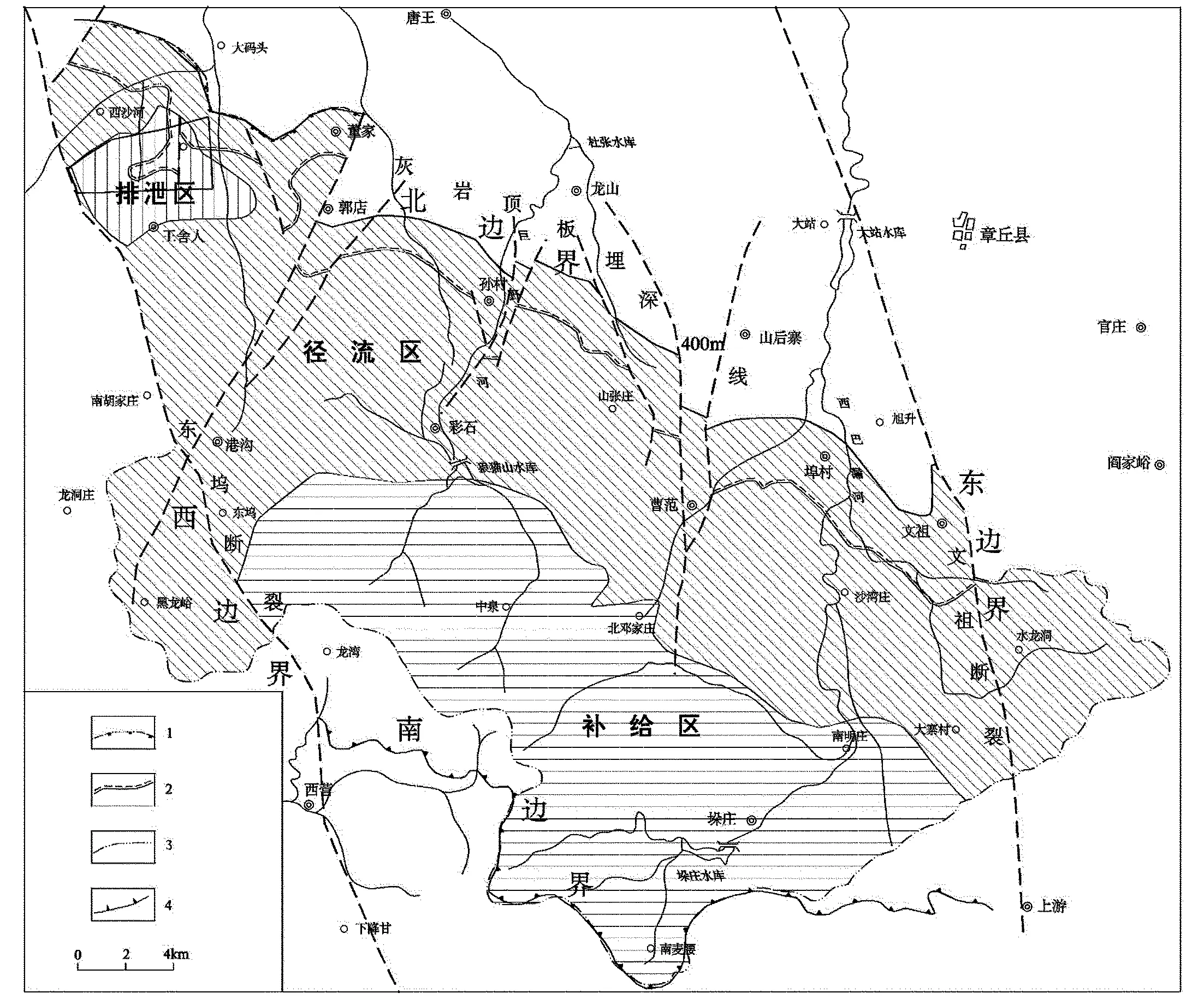

白泉泉域地下水含水巖組主要有松散巖類孔隙水含水巖組、碎屑巖類裂隙或層間巖溶裂隙含水巖組、碳酸鹽巖類裂隙巖溶含水巖組、碳酸鹽巖夾碎屑巖巖溶裂隙含水巖組、塊狀巖類風化裂隙含水巖組5類(圖2)[16]。

2.1.1 第四紀松散巖類孔隙含水巖組

含水層巖性主要為粉砂,累計厚度10~15m,頂板埋深20~25m,水位埋深2~6m,富水性較好,單井出水量400~1080m3/d。主要分布于大水坡—西沙河—曹官莊地段、紙房—路家洼—董家地段、抬頭河—芽莊—山后寨一帶、季官莊地段。據水位動態資料顯示,第四系孔隙水與灰巖巖溶水聯系密切。

1—北部水文地質邊界;2—石炭系與奧陶系分界線;3—地表分水嶺;4—南部水文地質邊界 圖2 白泉泉域水文地質略圖

2.1.2 碎屑巖類裂隙或層間巖溶裂隙含水巖組

分布在白泉泉域北部的董家、孫村、山后寨及曹范、埠村一帶,被第四紀松散堆積物覆蓋。含水層巖性主要為砂巖、薄層灰巖。水位埋深25~50m,單井出水量500~1344m3/d。

2.1.3 碳酸鹽巖類裂隙巖溶含水巖組

(1)碳酸鹽巖裂隙巖溶含水層。 在隱伏區,含水層主要為灰巖,位于地下水徑流排泄帶,含水層裂隙巖溶發育,富水性強。頂板埋深20m左右,水位埋深5~46m,水位年變幅小于6m。單井出水量1000~10000m3/d。

(2)碳酸鹽巖裂隙巖溶含水層。 含水層巖性為寒武紀張夏組厚層灰巖。巖溶發育不均一,各處含水層富水性差異大,單井出水量一般500m3/d,局部大于1000m3/d,水位動態變化大。

2.1.4 碳酸鹽巖夾碎屑巖巖溶裂隙含水巖組

分布于白泉泉域南部山區潘河崖、下走道及石匣、大廠、青崗寨、南垛莊及馬頭崖一帶。含水層巖性主要為薄層灰巖及泥灰巖組成,裂隙巖溶發育較差,故富水性弱,單井出水量一般小于500m3/d,水位埋深20~45m。

2.1.5 塊狀巖類(變質巖)風化裂隙含水巖組

變質巖分布于白泉泉域南部,巖性以花崗片麻巖類為主,表層風化裂隙發育,溝谷地帶,風化裂隙發育深度較大。水位埋深一般2m左右,年變幅1~2.5m,單井出水量在50~l00m3/d。巖漿巖在工作區北部,有頓丘、雞山巖體,在風化裂隙中賦存少量地下水,僅可供當地人畜用水。

2.2 地下水的補給、徑流、排泄條件

2.2.1 第四系孔隙水的補給、徑流、排泄條件

松散巖類孔隙水的補給來源主要有大氣降水入滲補給、巖溶水頂托補給。在雨季,接受大氣降水入滲后水位迅速回升。在豐水期,巖溶水水位高于孔隙水水位,部分巖溶水頂托補給孔隙水。孔隙水接受補給后即沿地形坡向北徑流。排泄主要為人工排泄、徑流排泄和反補給巖溶水排泄。

2.2.2 巖溶裂隙水的補給、徑流、排泄特征

巖溶水的補給主要有如下2方面:一是大氣降水入滲補給;二是地表水的滲漏補給。在補給區,入滲的大氣降水和滲漏的地表水,沿裂隙、巖溶垂直下滲,并沿巖層傾向向北徑流,當徑流到奧陶紀灰巖與石炭系接觸帶時,巖溶水流向轉為北西,沿接觸帶向白泉方向匯流[16]。排泄方式主要有3種方式,一是泉排泄,二是向第四系及石炭系排泄,三是人工開采。

3 白泉泉群形成機理分析

白泉泉域西部邊界為東塢斷層,東部邊界為文祖斷層,南部邊界為地表分水嶺,北部邊界在白泉、董家、孫村月宮、三德范一線奧陶紀灰巖埋深200~400m界線。區內地下水主要有碳酸鹽巖類裂隙巖溶水和第四系松散巖類孔隙水。地下水主要接受大氣降水滲入補給及區內河流的滲漏補給,裂隙水徑流方向NNW,至北部受石炭-二疊系阻擋,水頭抬高,使部分巖溶水在地形低洼部位通過第四系松散層上涌而形成泉(圖3)[17-18],其成因機理有以下幾點:

3.1 地形地貌是白泉泉群形成的基礎

白泉泉域位于濟南單斜構造區東翼,巖層傾向總體向北。向北傾斜的單斜構造與南高北低地勢的一致性,為泉水的形成奠定了地質地貌基礎。在補給區,大氣降水和地表水下滲,補給巖溶地下水,順巖層傾向由南向北徑流,當徑流至奧陶紀灰巖與石炭系接觸帶時,巖溶水流向轉為北西,沿接觸帶向白泉方向匯流。

1—第四系;2—石炭系;3—奧陶紀馬家溝群東黃山組;4—奧陶紀馬家溝群北庵莊組;5—奧陶紀馬家溝群土峪組;6—奧陶紀馬家溝群閣莊組;7—奧陶紀馬家溝群八陡組;8—奧陶紀馬家溝群五陽山組;9—九龍群三山子組;10—九龍群炒米店組;11—砂質粘土;12—砂礫石層;13—頁巖;14—灰巖;15—白云質灰巖;16—角粒狀灰巖;17—泥質 灰巖;18—地質界線;19—推測斷層;20—地下水位線;21—孔號圖3 白泉泉群形成地質剖面示意圖

3.2 巖溶裂隙發育的巨厚石灰巖層為白泉泉群形成提供了良好場所和通道

白泉泉域南部的山區發育厚度達1000余米的寒武-奧陶紀石灰巖,裂隙、巖溶發育。在地表,溶溝、溶槽、落水洞以及巖溶裂隙的發育,為接受大氣降水入滲和地表水滲漏補給,形成巖溶地下水創造了條件;在地下、溶洞、溶孔、溶隙及裂隙的發育為巖溶地下水的儲存運移提供了空間與通道。

3.3 石炭、二疊系及斷裂、巖漿巖的阻擋是白泉泉群形成的關鍵

白泉泉群西側有一條近SN向正斷層,斷層東側第四系下伏奧陶紀灰巖頂板埋深60~75m;斷層西側第四系下伏石炭系埋深80m左右,斷層兩側奧陶系與石炭系直接接觸。泉群北側除有石炭、二疊系分布外,還有巖漿巖分布。來自東南部補給區的巖溶水徑流至白泉附近,遇到西側斷裂、巖漿巖和北側石炭、二疊系砂頁巖的阻擋,抬高了水頭,產生“壅水”現象,形成承壓自流區。在下伏巖溶水高水頭的作用下,巖溶水通過第四系出露地表成泉。又因第四系透水性相對巖溶含水層要差,第四系呈水平層狀發育,所以泉的出露沒有集中的噴涌現象,而是面狀滲出,巖溶地下水上涌在地形低洼處溢出地表成泉[19-20]。

3.4 大氣降水、地表水滲漏是泉水的主要補給來源

白泉泉域巖溶水的補給來源主要為白泉泉域南部山區大氣降水入滲補給和地表水的滲漏補給。大氣降水除直接由裸露的灰巖入滲外,也通過第四系入滲補給巖溶水。南部山區裸露的灰巖及其河道、溝谷的滲漏性能良好,極有利于大氣降水的入滲補給。

4 結論

白泉泉域地處泰山凸起的西北緣,總體是一個以古生代地層為主體的北傾單斜構造。區內主要地層由老至新依次為古生界的寒武系、奧陶系,新生界第四系。巖溶地下水在泉域南部灰巖裸露山區接受大氣降水入滲補給,并依地層傾向向北徑流,當巖溶地下水徑流至白泉附近,由于受到西部東塢斷裂和濟南巖體,北部石炭、二疊系砂頁巖等構造、巖體和地層的阻擋而富集,產生“壅水”現象,形成承壓自流區。由于南北地勢高差大,所以在南北高差的壓力作用下,部分巖溶地下水在地形低洼部位穿透60~80m厚的第四系松散層上涌而形成白泉泉群。由于第四系呈水平層狀發育,所以泉的出露無集中噴涌現象,而呈現出面狀溢出的獨有特點。

[1] 山東省地礦局.濟南泉水[M].濟南:黃河出版社,2003.

[2] 徐軍祥,高宗軍.山東省地下水資源可持續開發利用研究[M].北京:海洋出版社,2001:163.

[3] 李建江.濟南泉水保護研究[J].北京水土保持研究,2003,10(3);142-144.

[4] 劉莉莉,宋蘇林,崔春梅.濟南泉水的成因及保泉對策研究[J].山東水利,2013,17(5):17-18.

[5] 徐軍祥,刑立亭.濟南泉域巖溶水數值預報與供水保泉對策[J].地質調查與研究,2008,31(3):209-213.

[6] 汪家權,吳義峰.濟南泉域保泉與供水的地下水開采方案研究[J].農業環境科學學報,2004,23(6):24-27.

[7] 祁曉凡,楊麗芝,韓曄,等.濟南泉域地下水位動態及其對降水響應的交叉小波分析[J].地球科學進展,2012,27(9):969-978.

[8] 孫斌,彭玉明,李常鎖,等.濟南巖溶水系統劃分及典型泉域水力聯系[J].山東國土資源,2016,32(10):32-36.

[9] 薄克庭,蔡有兄.濟南地區巖溶地下水污染程度評價[J].山東國土資源,2016,32(3):53-57.

[10] 魏斌,韓凌.濟南市南部山區保泉生態工程建設[J].環境與開發,1998,1(2):24-28.

[11] 李傳漠.濟南巖溶水資源的分析與泉水名勝的保護[J].中國巖溶,1985,4(z1):37-41.

[12] 王志國,王東海,高焰,等.濟南泉域地下水補給區保護分級及核心保護區承載力分析[J].重慶環境科學,2002,21(6):14-17.

[13] 張海林,李常鎖,羅斐.濟南市主要水源地地下水資源潛力評價[J].山東國土資源,2011,27(11):24-27.

[14] 靳豐山.濟南地區地下水資源開發利用規劃及保護對策[J].水文地質工程地質,2001,28(2):56-58.

[15] 李媛媛,孟憲紅,李雅靜.百脈泉群斷流及明水泉群水資源保護的探討[J].山東環境,2001,18(3):32-35.

[16] 毛曉平.影響濟南市區名泉停涌的主要因素分析[J].山東氣象,2002,22(2):6-9.

[17] 張保祥,孫學東,劉青勇.濟南泉群斷流的成因與對策探析[J].地下水,2003,26(1):32-37.

[18] 李傳謨,李嵐,陶衛衛.濟南保泉供水近期與長遠對策[J].山東國土資源,2002,18(6):37-40.

[19] 李大秋,高焰,王志國.濟南泉域巖溶地下水水質變化分析[J].中國巖溶,2002,21(3):26-29.

[20] 徐軍祥,邢立亭.濟南泉域地下水環境演化與保護[J].水文地質工程地質,2004,31(6):69-73.

Study on Formation Mechanism of Baiquan Spring Groups in Jinan City

ZHANG Lanxin, XU Yang, ZHANG Hui

(Shandong Geo-engineering Exploration Institute, Shandong Jinan 250014, China)

More than 20 springs including Huquan spring and Liuyequan spring distribute in Baiquan spring groups in Licheng district of Jinan city. This spring groups overflowed its banks and formed a wide watershed in 1950s and1960s. Particularly, the sweet smelling of rice and the lotus ponds are always around this area. Baiquan spring groups occupies an important place in Jinan springs for its particular way of spring exposure. Baiquan Spring group is a relatively independent hydrogeological unit. The southern boundary of Baiquan Spring group is the surface water; the northern boundary is Carboniferous and Permian strata, together with igneous rock mass in the north of Jinan, and the eastern and the western boundaries are Wenzu fault and Dongwu fault respectively, which are weakly permeable boundaries. The total area of Baiquan spring group is 783.48km2. Atmospheric rainfall in Cambrian and ordovician limestone in the southern mountainous area of Jinan, and flow to the north. When it is blocked by Carboniferous and Permian strata and igneous rock mass in Wangsheren village and Jinan iron corporation, the karst water gushes out to the surface through the weak formation .On the basis of the former geological and hydrogeological data in this area, from the aspects of landform, strata, structures and supply condions, the formation mechanism of Baiquan spring group has been analyzed systemically. It will provide a scientific and geological basis for the protection of Baiquan spring group.

Formation mechanism; Wenzu fault; Dongwu faults; Baiquan spring groups; Jinan city

2016-11-07;

2017-04-18;編輯:王敏

張蘭新(1974—),女,新疆哈密人,工程師,主要從事水、工、環地質技術工作;E-mail:136723446@qq.com

P641.8

B

張蘭新,徐揚,張慧.濟南白泉泉群形成機理研究[J].山東國土資源,2017,33(8):58-62. ZHANG Lanxin, XU Yang, ZHANG Hui. Study on Formation Mechanism of Baiquan Spring Groups in Jinan City[J].Shandong Land and Resources, 2017,33(8):58-62.