涇河張家山站洪水調(diào)查與考證

王曉斌

(陜西省西安水文水資源勘測(cè)局,陜西西安710100)

涇河張家山站洪水調(diào)查與考證

王曉斌

(陜西省西安水文水資源勘測(cè)局,陜西西安710100)

為彌補(bǔ)水文站網(wǎng)定位觀測(cè)的局限性,擴(kuò)大水文資料收集范圍,增強(qiáng)水文資料的完整性,涇河張家山河段開(kāi)展了多次洪水調(diào)查,但各類相關(guān)專業(yè)書(shū)籍對(duì)其調(diào)查成果記錄不盡相同,使用不便。《水文調(diào)查規(guī)范》(SL196-2015)要求:歷史洪水考證需要進(jìn)行“不同版本記載,不同資料來(lái)源的對(duì)比甄別。”據(jù)此,通過(guò)對(duì)涇河張家山站實(shí)測(cè)洪水、調(diào)查洪水資料的匯總,結(jié)合文獻(xiàn)記錄對(duì)涇河張家山站歷次調(diào)查洪水發(fā)生時(shí)間洪峰流量進(jìn)行考證,確定涇河張家山站調(diào)查洪水成果為:1841年洪峰流量為18800 m3/s,較可靠;1911年洪峰流量為14700 m3/s,可靠;1933年洪峰流量為9200 m3/s,實(shí)測(cè)。

涇河;張家山站;洪水;調(diào)查;考證

涇河洪水猛烈,是渭河及黃河洪水主要源地之一。其流域呈扇形,主要支流處于六盤(pán)山以東的暴雨區(qū)內(nèi)、暴雨移動(dòng)路徑與支流匯入走向一致,洪水多匯集于陜西省長(zhǎng)武縣亭口以上,其干、支流洪水頻繁,量級(jí)高、遭遇機(jī)會(huì)多,是洪水易發(fā)區(qū)和洪峰流量高值區(qū)。張家山水文站為涇河干流出口控制站,位于陜西省涇陽(yáng)縣王橋鎮(zhèn)岳家坡村趙家溝,1932年1月由民國(guó)陜西省水利局設(shè)立,集水面積43216 km2,控制河長(zhǎng)397 km,距河口里程58 km。該站為陜西省最早開(kāi)展水文工作的測(cè)站,有連續(xù)實(shí)測(cè)涇河洪水資料85年,并進(jìn)行過(guò)多次洪水調(diào)查。對(duì)涇河張家山站洪水調(diào)查成果相關(guān)專業(yè)書(shū)籍均有記載,但是對(duì)其發(fā)生時(shí)間和洪峰流量記錄卻不盡相同,例如對(duì)于道光年間洪水發(fā)生時(shí)間《陜西省洪水調(diào)查成果表》記載為道光年,《咸陽(yáng)市實(shí)用水文手冊(cè)》、《陜西省志-地理志》、《陜西省水文志》均記載為1841年;對(duì)于這次洪水的洪峰流量《咸陽(yáng)市實(shí)用水文手冊(cè)》、《咸陽(yáng)大辭典》記載為15800 m3/s[1-5],《陜西省志-地理志》、《陜西省水文志》均記載為18800 m3/s。由于這些記載數(shù)據(jù)出現(xiàn)矛盾,給使用者造成了困惑,為此進(jìn)行考證分析,確定其采用值。

1 典型實(shí)測(cè)洪水

涇河張家山站自1932年1月有連續(xù)觀測(cè)資料以來(lái),測(cè)驗(yàn)了多場(chǎng)洪水過(guò)程,其中典型的有以下幾次:

(1)1933年8月8日,涇河暴漲,張家山站出現(xiàn)洪峰流量9200 m3/s,涇惠渠攔河壩被毀,涇陽(yáng)縣內(nèi)3萬(wàn)余畝莊稼和部分沿河村落被淹。

(2)1954年9月3日出現(xiàn)洪峰5640 m3/s,漂浮物多為大樹(shù),本次洪水為張家山水文站有記載以來(lái)9月最大流量。

(3)1966年7月27日在張家山站出現(xiàn)洪峰流量7620 m3/s,洪水沖毀涇惠渠滾水壩,沿岸部分秋田淹沒(méi)。

(4)1977年7月6日,涇河出現(xiàn)較大洪水,張家山站洪峰為5750 m3/s。

(5)1996年7月26日,涇河上游甘肅省慶陽(yáng)地區(qū)普降暴雨到大暴雨,致使涇河上游河水猛漲。張家山站分別出現(xiàn)28日4時(shí)3200 m3/s、17時(shí)3860 m3/s兩次洪峰。由于洪水來(lái)勢(shì)猛,演進(jìn)快,災(zāi)情較重。

(6)2003年8月26日,涇河上游馬蓮河暴雨形成洪水,當(dāng)日21時(shí)42分在張家山出現(xiàn)洪峰流量3610 m3/s。

2 歷次洪水調(diào)查

涇河張家山河段進(jìn)行過(guò)5次洪水調(diào)查,分別為:

(1)首次洪水調(diào)查:1933年黃河流域發(fā)生大面積洪水,其中涇河也出現(xiàn)大洪水。1934年民國(guó)黃河水利委員會(huì)工務(wù)處測(cè)繪組主任工程師安立森(Sig·Eliassen挪威人)發(fā)表文章《民國(guó)二十二年黃河之洪水量》對(duì)該次洪水流量進(jìn)行了推算:“涇惠渠工程處記載去年全部汛期水位,繪畫(huà)準(zhǔn)確之流量曲線圖,依此估計(jì)最高洪水,得一萬(wàn)二千秒立方公尺,似無(wú)差誤,此水流至陜州,須經(jīng)二十六小時(shí)[6]。”

(2)第二次洪水調(diào)查,為了解1950年張家山站所報(bào)洪水流量與下游干支流各站的矛盾原因及歷年洪水情況,加強(qiáng)汛期測(cè)臉工作,黃河水利委員會(huì)于1951年8月12日派工程師劉昭華前往張家山水文站協(xié)助工作遷移斷面,調(diào)查得1933年8月8日洪峰流量為9950 m3/s。

(3)第三次洪水調(diào)查,1955年5月為了解黃河最大洪水來(lái)源,供黃河規(guī)劃參考,陜西省水利局主持,黃河水利委員會(huì)、北京水利設(shè)計(jì)院派員參加,由張金昌組成十人調(diào)查組,對(duì)涇河水系洪水進(jìn)行較全面的調(diào)查,并整理了《涇洛渭河洪水調(diào)查報(bào)告》,本次調(diào)查得1911年張家山臥牛石斷面洪峰流量14125 m3/s,趙家石橋斷面洪峰流量13670 m3/s;1933年8月8日張家山(一)斷面洪峰流量9330 m3/s;道光年間(可能是道光二十七年)洪峰流量19630 m3/s。

(4)第四次洪水調(diào)查,1956年3~5月為開(kāi)展涇河流域規(guī)劃進(jìn)行了一次全流域性調(diào)查,在涇河亭口河段調(diào)查到1841年(清道光二十一年)洪峰流量15200 m3/s。

(5)第五次洪水調(diào)查,1961年為規(guī)劃設(shè)計(jì)大佛寺水庫(kù)需要,黃河水利委員會(huì)設(shè)計(jì)院對(duì)涇河調(diào)查洪水進(jìn)行了復(fù)查,并整理編寫(xiě)了《涇河大佛寺至張家山歷史洪水調(diào)查報(bào)告》。

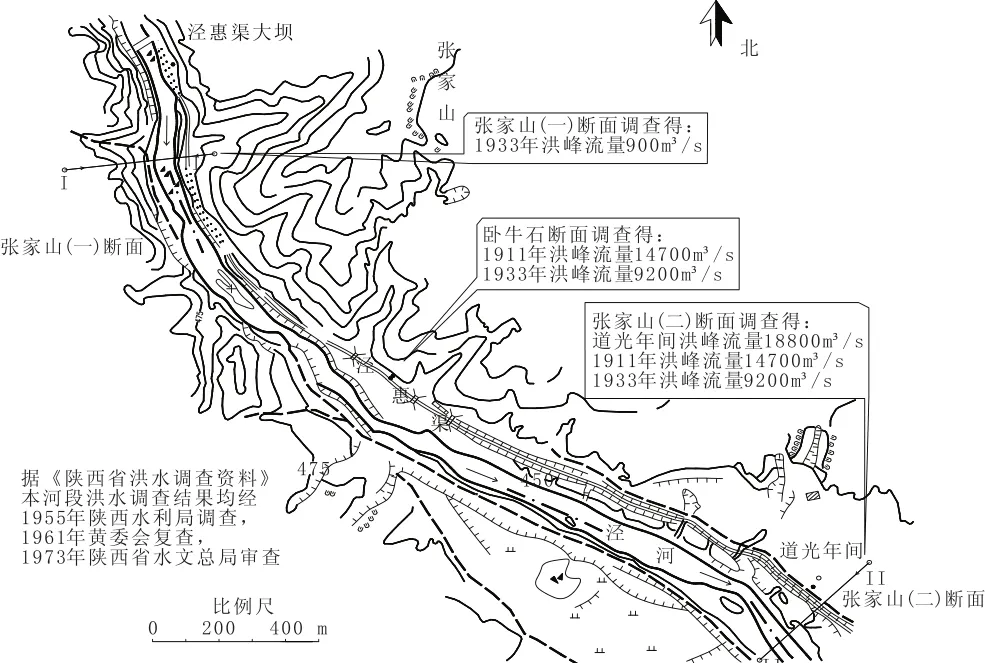

1973年陜西省水文總站對(duì)以上調(diào)查資料進(jìn)行了審查,1984年12月由陜西省水利廳刊印入《陜西省洪水調(diào)查資料》。其中在涇河張家山(一)斷面分析計(jì)算了1933年洪水;臥牛石斷面調(diào)查到道光年間、1911年、1933年洪水;趙家石橋斷面調(diào)查到道光年間、1911年洪水;張家山(二)斷面調(diào)查到道光年間、1911年、1933年洪水。其中,清道光年間洪峰流量為18800 m3/s,較可靠;1911年8月3日洪峰流量為14700 m3/s,可靠;1933年8月8日洪峰流量9200 m3/s,按實(shí)測(cè)資料對(duì)待,各調(diào)查斷面分布見(jiàn)圖1。

圖1 涇河張家山站洪水調(diào)查斷面分布圖

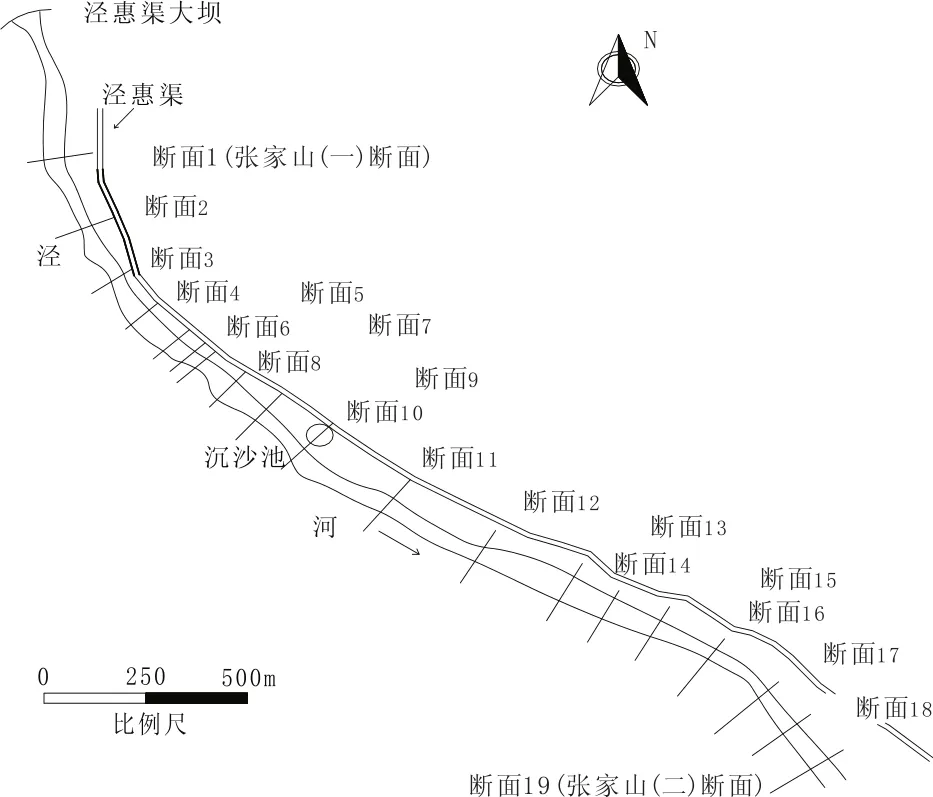

涇河張家山河段的洪水調(diào)查斷面分布于涇惠渠壩下500至3200 m,即張家山(一)、張家山(二)斷面之間。為檢驗(yàn)歷次調(diào)查成果的一致性,筆者2014年在該河段施測(cè)了19個(gè)斷面,對(duì)上、下游洪水進(jìn)行演算,斷面分布見(jiàn)圖2。經(jīng)過(guò)分析計(jì)算,發(fā)現(xiàn)歷次調(diào)查和本次計(jì)算洪水位成果誤差在0.20 m~0.50 m之間,考慮到多年河床沖刷,區(qū)間水利工程(主要是涇惠渠沉沙

圖2 涇惠渠壩下500 m~3200 m涇河斷面分布圖

池)的影響,驗(yàn)證了歷年洪水調(diào)查成果是一致的。

3 洪水考證

2015年5月5日實(shí)施的中華人民共和國(guó)水利行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《水文調(diào)查規(guī)范》(SL196-2015)要求:歷史洪水考證需要進(jìn)行“不同版本記載,不同資料來(lái)源的對(duì)比甄別。”據(jù)此根據(jù)涇河歷次洪水調(diào)查成果與各類文獻(xiàn)記載進(jìn)行對(duì)比分析,進(jìn)行確定。

涇河張家山站道光年間洪水,1955年調(diào)查時(shí),被調(diào)查者均為聽(tīng)過(guò)去傳說(shuō),因此調(diào)查得出結(jié)論:發(fā)生年份不詳。1996年出版的《黃河水文志》記載:1991年陜西省水利電力土木建筑勘測(cè)設(shè)計(jì)院為涇河?xùn)|莊水庫(kù)設(shè)計(jì)的需要,在進(jìn)行歷史洪水復(fù)核調(diào)查時(shí),在長(zhǎng)武縣胡家河村發(fā)現(xiàn)有一重修菩薩廟碑,碑文為:“茲因道光二十一年六月十四日,涇水浩浩,大損田園,折伐樹(shù)木,以致水入廟內(nèi)傾頹神像[7]。”2000年出版的《長(zhǎng)武縣志》記載有:“道光二十一年(1841年),六月十四日,涇水浩浩,大損田園。”2001年出版的《涇陽(yáng)縣志》也記載有:“道光二十一年(1841),涇水毀堤堰,知縣胡元煐倡諭募銀15000余兩,修復(fù)堤堰,開(kāi)通渠路,水行130余里[8]。”由以上分析,斷定張家山道光年間特大洪水的年份應(yīng)為道光二十一年,即1841年(7月31日)。

1911年洪水,被調(diào)查者多為親歷,因此調(diào)查成果可靠,同時(shí)從沿涇河各縣縣志中也可以看出對(duì)這次洪水的描述:(1)1999年出版的《禮泉縣志》記載:“宣統(tǒng)三年(1911),夏,涇水暴漲,高十余丈,傷害人畜,沖毀田、廬較多[9]。”(2)2000年出版的《長(zhǎng)武縣志》記載:“宣統(tǒng)三年(1911年)七月,霪雨56天。涇水暴漲10余丈,沖毀田廬,傷害人畜。兩個(gè)看瓜老婦被洪水所圍,用騾子救出。災(zāi)后測(cè)算,涇河洪峰達(dá)1.57萬(wàn)秒立方米[10]。”(3)2000年出版的《彬縣志》記載:“民國(guó)元年(1911)8月,涇河暴漲,洪峰流量15300立方米/秒,人畜傷亡,莊稼無(wú)收[11]。”(4)2000年出版的《高陵縣志》記載:“清宣統(tǒng)三年(1911),夏秋,涇河水暴漲,縣南有淹沒(méi)人畜等事[12]。”可見(jiàn)1911年洪水記載較多,洪水發(fā)生年份確切。

1933年洪水,因有水位記錄,洪峰流量后來(lái)經(jīng)黃河水利委員會(huì)重新分析計(jì)算為9200 m3/s,被確定為實(shí)測(cè)。

4 結(jié)論

經(jīng)過(guò)考證分析,對(duì)于涇河張家山站道光年間洪水發(fā)生時(shí)間,采用《咸陽(yáng)市實(shí)用水文手冊(cè)》、《陜西省志-地理志》、《陜西省水文志》中記載,即1841年;該次洪水的洪峰流量采用《陜西省洪水調(diào)查成果表》、《陜西省志-地理志》,《陜西省水文志》中記載,即18800 m3/s;1911年、1933年調(diào)查洪水的發(fā)生時(shí)間及洪峰流量各相關(guān)書(shū)籍均記載一致。

根據(jù)以上調(diào)查、考證分析確定:涇河張家山站調(diào)查洪水1841年洪峰流量為18800 m3/s,較可靠;1911年洪峰流量為14700 m3/s,可靠;1933年洪峰流量為9200 m3/s,實(shí)測(cè)。

[1]陜西省水利水土保持廳.陜西省洪水調(diào)查資料(黃河流域)[M].1984.12.

[2]咸陽(yáng)市水利水土保持局.咸陽(yáng)市實(shí)用水文手冊(cè)[M].1988.2.

[3]陜西省地方志編纂委員會(huì).陜西省志-地理志[M].陜西人民出版社, 2000.6.

[4]陜西省水文水資源勘測(cè)局.陜西省水文志[M].中國(guó)水利水電出版社, 2007.10.

[5]咸陽(yáng)大辭典編纂委員會(huì).咸陽(yáng)大辭典[M].陜西人民出版社,2007.12.

[6]民國(guó)黃河水利委員會(huì).黃河水利月刊[M].第一卷第6期,1934.6.

[7]黃河水利委員會(huì)水文局.黃河水文志[M].河南人民出版社,1996.8.

[8]涇陽(yáng)縣志編纂委員會(huì).涇陽(yáng)縣志[M].陜西人民出版社.2001.8.

[9]禮泉縣志編纂委員會(huì).禮泉縣志[M].三秦出版社,1999.3.

[10]長(zhǎng)武縣志編纂委員會(huì).長(zhǎng)武縣志[M].陜西人民出版社.2000.8.

[11]彬縣志編纂委員會(huì).彬縣志[M].陜西人民出版社,2000.9.

[12]高陵縣地方志編纂委員會(huì).高陵縣志[M].西安出版社,2000.8.

Investigation and Research on Flood in Zhangjiashan Station of Jinghe River

Wang Xiaobin

(Shaanxi Province Hydrologyand Water Resources SurveyBureau Xi'an 710100,Shaanxi)

To make up for the limitations ofhydrological network location observation,to expand the scope ofhydrological data collection,toenhance the integrity of hydrological data,Jinghe Zhangjiashan section carried out a number of flood surveys, but all kinds of related professional books on their investigation results are not the same and is inconvenience in use. (SL196-2015)requirements:historical flood research needs to be"different versions of the record,different sources of contrast screening."Based on the summary ofthe flood data ofthe Zhangjiashan station in Jinghe River and the investigation of the flood data,the floods of Zhangjiashan station in the Jinghe River were investigated in the literature.The results of the flood investigation were as follows:1841 Year flood peak flow of 18800 m3/s,more reliable;1911 peak flow of 14700 m3/s, reliable;1933 peak flowof9200 m3/s,those data are measured in practice.

Jinghe river,Zhangjiashan station,the flood,toinvestigate and toresearch

TV122.3

B

1673-9000(2017)04-0009-02

2017-06-01

王曉斌(1974-),男,陜西長(zhǎng)武人,工程師,主要從事水文勘測(cè)工作。