華陰市蓄滯洪區(qū)魚(yú)產(chǎn)力調(diào)查與評(píng)價(jià)

李濤

(陜西省水產(chǎn)研究所,陜西西安710086)

華陰市蓄滯洪區(qū)魚(yú)產(chǎn)力調(diào)查與評(píng)價(jià)

李濤

(陜西省水產(chǎn)研究所,陜西西安710086)

通過(guò)實(shí)地調(diào)查華陰市長(zhǎng)澗河、柳葉河及羅敷河三個(gè)蓄滯洪區(qū)的水質(zhì)理化特征、浮游植物、浮游動(dòng)物及底棲生物,魚(yú)產(chǎn)力初步評(píng)價(jià)結(jié)果顯示:長(zhǎng)澗河蓄滯洪區(qū)單位魚(yú)產(chǎn)力18.00t/km2,柳葉河蓄滯洪區(qū)單位魚(yú)產(chǎn)力14.18t/km2,羅敷河蓄滯洪區(qū)單位魚(yú)產(chǎn)力24.25t/km2,三個(gè)蓄滯洪區(qū)魚(yú)產(chǎn)力等級(jí)評(píng)價(jià)均為中產(chǎn)。科學(xué)發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖,有利于蓄滯洪區(qū)建立穩(wěn)定的水域生態(tài)系統(tǒng),更好發(fā)揮防洪、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

華陰市;南山支流;蓄滯洪區(qū);魚(yú)產(chǎn)力

1 調(diào)查區(qū)域概況

1.1 地理位置

華陰市蓄滯洪區(qū)地處關(guān)中平原東部,秦嶺以北,長(zhǎng)澗河、柳葉河、羅敷河是其主要水源,這三條補(bǔ)給河流發(fā)源于秦嶺北麓,華山之東,流經(jīng)華陰市匯入渭河,統(tǒng)稱(chēng)南山支流。長(zhǎng)澗河全長(zhǎng)29.4 km,蓄滯洪區(qū)總庫(kù)容1688萬(wàn)m3。柳葉河全長(zhǎng)30.6 km,蓄滯洪區(qū)總庫(kù)容1786萬(wàn)m3。羅敷河全長(zhǎng)47.2 km,蓄滯洪區(qū)總庫(kù)容2381萬(wàn)m3。

1.2 氣候、降雨等特征

華陰市蓄滯洪區(qū)具有冬季寒冷少雨雪,夏季炎熱多雨的大陸性季風(fēng)氣候特征。年平均氣溫13.7℃,年平均降水量為591 mm,年平均相對(duì)濕度68%。全年無(wú)霜期209 d,年均日照數(shù)2311 h。

近年來(lái)渭河潼關(guān)高程居高不下,下游河床抬升,洪水倒灌,南山支流入渭行洪受阻,為蓄水防洪,2013年分別在華陰市北長(zhǎng)澗河、柳葉河、羅敷河岸邊建成總面積276.81 ha,需水量可達(dá)2486萬(wàn)m3的蓄滯洪區(qū),將華陰市防洪標(biāo)準(zhǔn)提高到50年一遇。為了充分發(fā)揮華陰市蓄滯洪區(qū)的生態(tài)、經(jīng)濟(jì)效益,陜西省水產(chǎn)研究所對(duì)華陰市的長(zhǎng)澗河蓄滯洪區(qū)、柳葉河蓄滯洪區(qū)、羅敷河蓄滯洪區(qū)魚(yú)產(chǎn)力進(jìn)行了調(diào)查評(píng)價(jià)。

2 調(diào)查方法

2.1 調(diào)查數(shù)據(jù)來(lái)源

魚(yú)產(chǎn)力調(diào)查采用現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地調(diào)查為主,借鑒歷史相關(guān)材料為輔,通過(guò)對(duì)比分析篩選出可引用的資料作為本次調(diào)查的數(shù)據(jù)支持。

2.2 采樣點(diǎn)設(shè)置

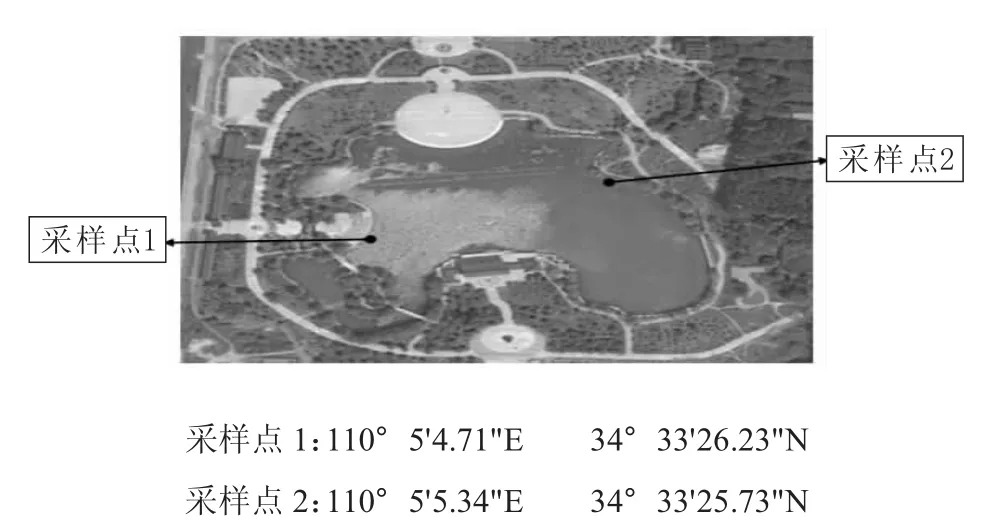

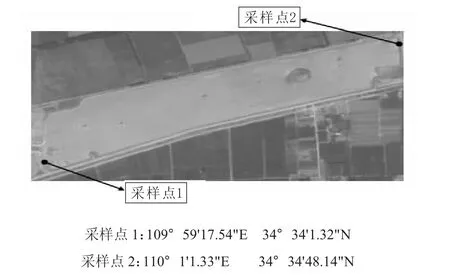

由于三個(gè)蓄滯洪區(qū)的形狀比較規(guī)整,類(lèi)似長(zhǎng)方形,根據(jù)每個(gè)蓄滯洪區(qū)的具體性狀,選擇在進(jìn)水口和出水口附近各設(shè)置一個(gè)采樣點(diǎn)。采樣點(diǎn)具體位置如圖1~圖3。

圖1 長(zhǎng)澗河采樣點(diǎn)

圖2 柳葉河采樣點(diǎn)

圖3 羅敷河采樣點(diǎn)

2.3 餌料生物采集

浮游植物樣品用有機(jī)玻璃采水器在水面下30 cm處取水樣1000 mL,加入1.5%體積分?jǐn)?shù)的魯哥試液固定,固定樣本在室內(nèi)靜置24 h,在生物顯微鏡下鑒定種類(lèi)并計(jì)數(shù)[1]。生物量依據(jù)各種類(lèi)個(gè)體濕重?fù)Q算。

浮游動(dòng)物樣品用有機(jī)玻璃采水器取30 L混合水樣,用25#浮游生物網(wǎng)過(guò)濾濃縮至50 mL,加入5%甲醛溶液固定。在生物顯微鏡下鑒定浮游動(dòng)物種類(lèi)[2],并記錄個(gè)體數(shù)量和計(jì)算生物量。

底棲動(dòng)物樣品采集使用1/16 m2“改良彼德生”采泥器,從每個(gè)采樣點(diǎn)采集泥樣1~2份,泥樣經(jīng)孔徑為60目的篩絹網(wǎng)洗滌后挑出底棲動(dòng)物,樣品用70%的酒精固定[3]。樣品經(jīng)種類(lèi)鑒定、計(jì)數(shù)、稱(chēng)重(精度為0.0001 g)后換算生物量。

2.4 魚(yú)產(chǎn)力計(jì)算方法

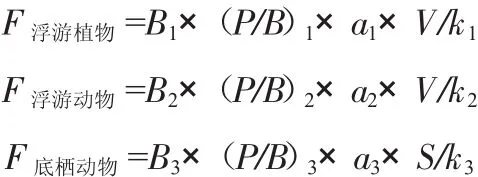

式中,F(xiàn)浮游植物、F浮游動(dòng)物、F底棲動(dòng)物分別為魚(yú)產(chǎn)力(t);B1、B2和B3分別為浮游植物、浮游動(dòng)物生物量(mg/L)和底棲動(dòng)物生物量(g/m2);(P/B)1、(P/B)2、(P/B)3分別為生產(chǎn)量與生物量之比;a1、a2和a3分別最大利用率;k1、k2和k3分別為餌料系數(shù);V為水體體積(m3);S為水體面積(km2)[4]。

3 調(diào)查結(jié)果

3.1 水質(zhì)監(jiān)測(cè)

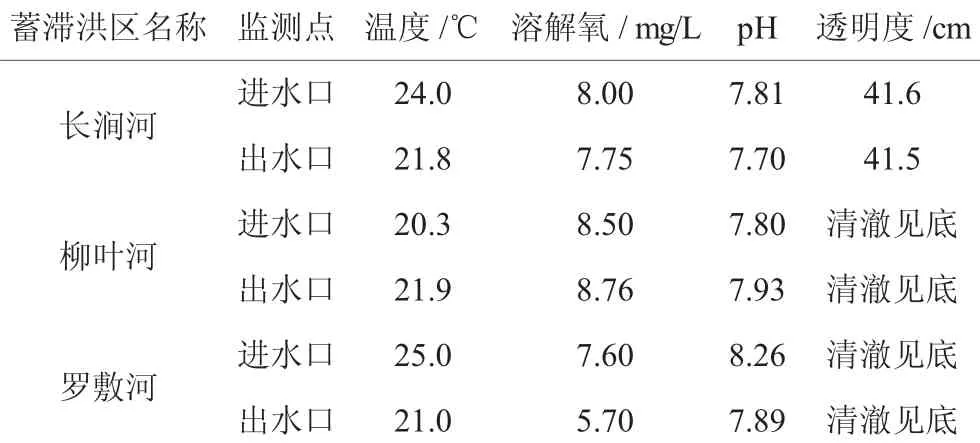

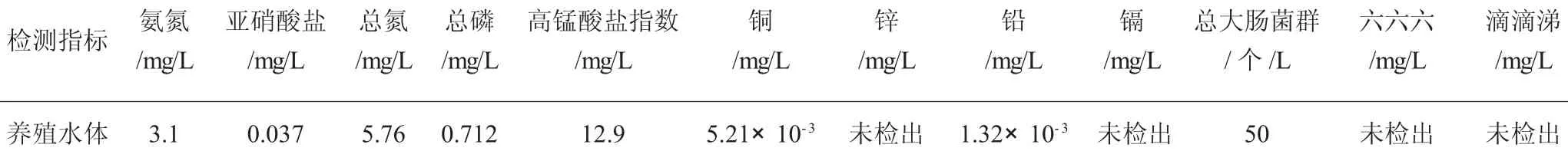

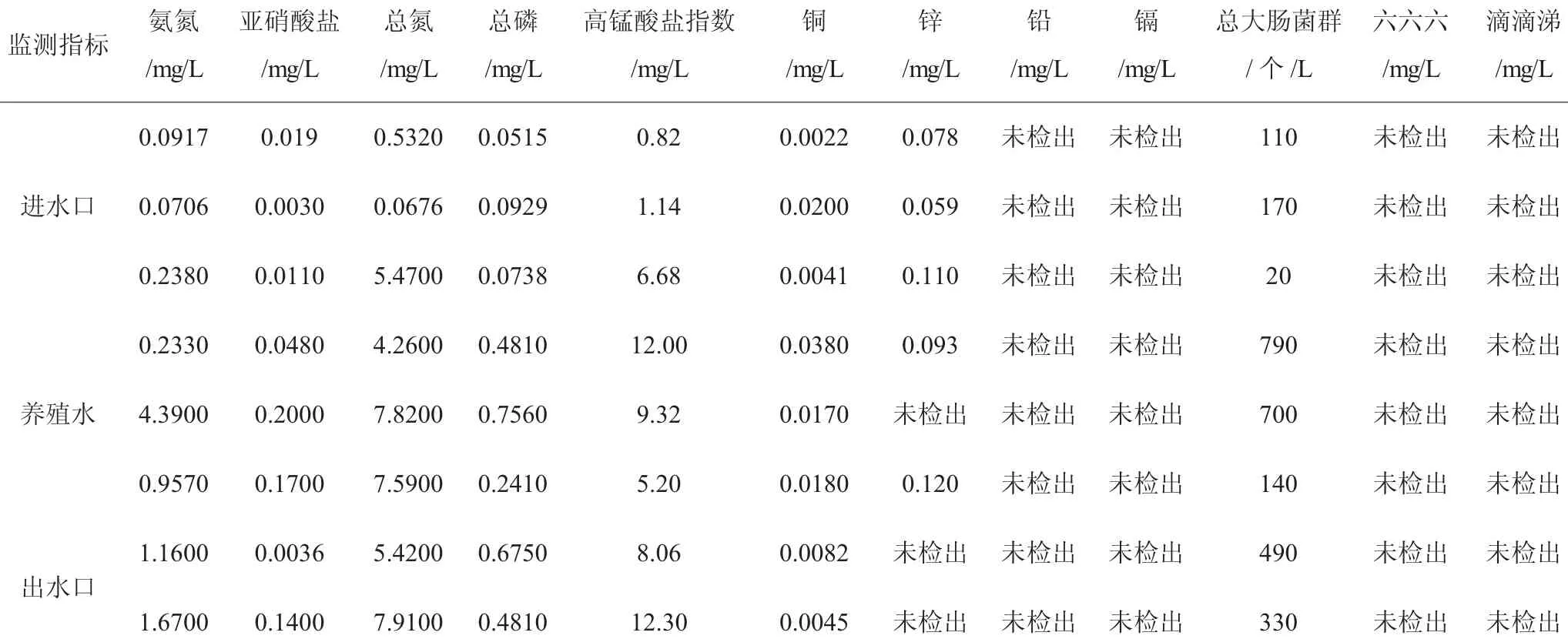

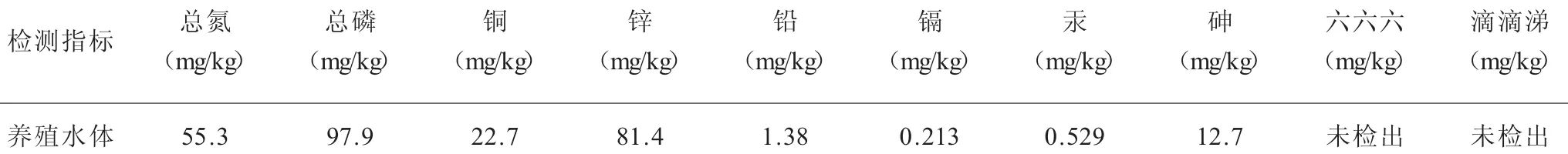

2015年4月21日實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1,2010年黃河鯉魚(yú)原種場(chǎng)(長(zhǎng)澗河蓄滯洪區(qū)緊臨該場(chǎng)建設(shè))池塘水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2,2009年黃河鯉魚(yú)原種場(chǎng)池塘水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)見(jiàn)表3,2010年黃河鯉魚(yú)原種場(chǎng)池塘底泥監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)見(jiàn)表4。

表1 華陰市蓄滯洪區(qū)水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表

表22010 年黃河鯉魚(yú)原種場(chǎng)池塘水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

表32009 年黃河鯉魚(yú)原種場(chǎng)池塘水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

表42010 年黃河鯉魚(yú)原種場(chǎng)池塘底泥監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

以上水質(zhì)、底泥監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)均符合《漁業(yè)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(標(biāo)準(zhǔn)編號(hào):GB 11607-89)》。

3.2 浮游生物

長(zhǎng)澗河蓄滯洪區(qū)浮游植物共有4類(lèi)19種,總密度為1167.5×104個(gè)/L,總生物量14.236 mg/L。浮游動(dòng)物共有3類(lèi)8種,總密度為633.4個(gè)/L,總生物量為7.602 mg/L。

柳葉河蓄滯洪區(qū)浮游植物共有5類(lèi)19種,總密度為1189.5×104個(gè)/L,總生物量為18.305 mg/L。浮游動(dòng)物共有3類(lèi)5種,總密度為309.0個(gè)/L,總生物量為4.602 mg/L;

羅敷河蓄滯洪區(qū)浮游植物共有7類(lèi)32種,總密度為1537.5×104個(gè)/L,總生物量為19.463 mg/L。浮游動(dòng)物共有3類(lèi)8種,總密度為840.6個(gè)/L,總生物量為10.187 mg/L。

3.3 底棲生物

長(zhǎng)澗河蓄滯洪區(qū)底棲動(dòng)物種類(lèi)主要為羽搖蚊幼蟲(chóng),密度為1104個(gè)/m2,生物量為32.0000 g/m2。

柳葉河蓄滯洪區(qū)底棲動(dòng)物種類(lèi)主要為靜水椎實(shí)螺,密度為288個(gè)/m2,生物量為8.9768 g/m2。

羅敷河蓄滯洪區(qū)底棲動(dòng)物種類(lèi)主要有2種,分別為靜水椎實(shí)螺和中華米蝦。總密度為416個(gè)/m2,總生物量為42.4416g/m2。由于本次調(diào)查期間三個(gè)蓄滯洪區(qū)為新建防洪設(shè)施,洪區(qū)底質(zhì)的物理化學(xué)結(jié)構(gòu)尚未穩(wěn)定,從而制約了底棲動(dòng)物群落的形成,因此底棲動(dòng)物結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,種類(lèi)單一,數(shù)量較少。

4 初步評(píng)價(jià)

4.1 水產(chǎn)養(yǎng)殖基礎(chǔ)條件

依據(jù)水文等歷史相關(guān)資料判定三個(gè)蓄滯洪區(qū)基本確保設(shè)計(jì)有效水產(chǎn)養(yǎng)殖水面4152畝,平均水深1.0 m。三個(gè)蓄滯洪區(qū)結(jié)構(gòu)規(guī)整,池底平坦,道路交通便利。現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和歷史資料顯示各項(xiàng)水質(zhì)物理化學(xué)指標(biāo)均符合《漁業(yè)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》。

4.2 魚(yú)產(chǎn)力

以長(zhǎng)澗河蓄滯洪區(qū)(550畝)、柳葉河蓄滯洪區(qū)(880畝)、羅敷河蓄滯洪區(qū)(2722畝)為準(zhǔn)計(jì)算,同時(shí)根據(jù)魚(yú)產(chǎn)力等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)[7]:低產(chǎn)(單位魚(yú)產(chǎn)力9 t/km2)、中產(chǎn)(單位魚(yú)產(chǎn)力=9~36t/km2)、高產(chǎn)(單位魚(yú)產(chǎn)力>36 t/km2)。因此,評(píng)價(jià)結(jié)果顯示:長(zhǎng)澗河蓄滯洪區(qū)單位魚(yú)產(chǎn)力18.00 t/km2(12.00 kg/畝),柳葉河蓄滯洪區(qū)單位魚(yú)產(chǎn)力14.18 t/km2(9.45 kg/畝),羅敷河蓄滯洪區(qū)單位魚(yú)產(chǎn)力24.25 t/km2(16.16 kg/畝),這三個(gè)蓄滯洪區(qū)魚(yú)產(chǎn)力等級(jí)均為中產(chǎn)。此外,由于三個(gè)蓄滯洪區(qū)挺水植物尚未形成草食性魚(yú)類(lèi)的魚(yú)產(chǎn)力,本次調(diào)查的魚(yú)產(chǎn)力視為相對(duì)最低魚(yú)產(chǎn)力。

4.3 養(yǎng)殖品種和放養(yǎng)規(guī)格

依據(jù)氣候和三個(gè)蓄滯洪區(qū)水質(zhì)理化特征,餌料生物資源狀況,結(jié)合魚(yú)類(lèi)生長(zhǎng)習(xí)性,建議養(yǎng)殖、放流的主要品種是:草魚(yú)、鰱魚(yú)(長(zhǎng)豐鰱)、鳙魚(yú)、鯉魚(yú)(芙蓉鯉鯽、松浦鏡鯉、烏克蘭鱗鯉、福瑞鯉)、鯽魚(yú)(彭澤鯽、銀鯽、異育銀鯽“中科3號(hào)”)、魴魚(yú)、土鯰、蘭州鲇、赤眼鱒、烏鱧、黃鱔、泥鰍、黃顙魚(yú)、斑點(diǎn)叉尾鮰、長(zhǎng)吻鮠、鱘(俄羅斯鱘、匙吻鱘)、甲魚(yú)、青蝦(日本沼蝦)等。

放養(yǎng)無(wú)病無(wú)傷、規(guī)格整齊的大規(guī)格魚(yú)種;蓄滯洪區(qū)冬季水鳥(niǎo)多,魚(yú)種放養(yǎng)時(shí)間宜采用春放;其中草魚(yú)放養(yǎng)量應(yīng)根據(jù)蘆葦種植面積而定。

4.4 養(yǎng)殖模式

依據(jù)三個(gè)蓄滯洪區(qū)養(yǎng)殖條件,建議采用大池塘養(yǎng)殖模式。該模式能夠充分利用水域自然資源、水體自?xún)裟芰惋L(fēng)力增氧作用,降低餌料投入、水電費(fèi)開(kāi)支;適宜于現(xiàn)代漁業(yè)機(jī)械使用,大大降低人工等管理成本;效益明顯,生態(tài)功能顯著。

4.5 生態(tài)意義

“人口、資源、環(huán)境”問(wèn)題已經(jīng)成為21世紀(jì)人們關(guān)注的世界議題,所以保護(hù)水域環(huán)境持續(xù)健康、科學(xué)開(kāi)發(fā)利用尤為重要。漁業(yè)依賴(lài)于水域資源,對(duì)維護(hù)水域生態(tài)系統(tǒng)的平衡、健康具有十分重要作用。浮游生物是水域生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分,在生態(tài)鏈中起著重要的營(yíng)養(yǎng)供給作用,在池塘水域系統(tǒng)中是濾食性魚(yú)類(lèi)(如鰱魚(yú))的主要餌料。浮游植物通過(guò)光合作用產(chǎn)氧來(lái)維系池塘水域氧含量的平衡,浮游動(dòng)物作為構(gòu)建食物網(wǎng)營(yíng)養(yǎng)級(jí)之間的中間環(huán)節(jié),能很快對(duì)其棲息環(huán)境做出敏感響應(yīng),同時(shí)也是濾食性魚(yú)類(lèi)(如鳙魚(yú))的重要餌料[5]。底棲動(dòng)物在水域生態(tài)系統(tǒng)中也具有重要的的生態(tài)學(xué)作用,處于食物鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),其通過(guò)攝取底泥中的有機(jī)質(zhì)作為營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)來(lái)源,進(jìn)而翻勻底質(zhì),加速水體的自?xún)暨^(guò)程,并且為處于水域生態(tài)系統(tǒng)食物鏈最高級(jí)的魚(yú)類(lèi)(如鯉鯽魚(yú))提供食物[6]。

5 結(jié)語(yǔ)

經(jīng)過(guò)對(duì)華陰市三個(gè)蓄滯洪區(qū)自然生物餌料調(diào)查及魚(yú)產(chǎn)力分析,得出長(zhǎng)澗河、柳葉河、羅敷河蓄滯洪區(qū)單位魚(yú)產(chǎn)力分別為12.00 kg/畝、9.45 kg/畝、16.16 kg/畝,評(píng)價(jià)等級(jí)均為中產(chǎn)。依據(jù)蓄滯洪區(qū)的自然魚(yú)產(chǎn)力,選擇適宜放養(yǎng)品種,采取科學(xué)養(yǎng)殖模式,通過(guò)建立穩(wěn)定的水域生態(tài)系統(tǒng),進(jìn)行科學(xué)水產(chǎn)養(yǎng)殖,才能發(fā)揮其生態(tài)功能,產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)和社會(huì)效益。

[1]白海鋒,沈紅保,問(wèn)思恩,等.黃河蘭州段浮游植物群落結(jié)構(gòu)的研究[J].安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2015,43(16):243-244.

[2]白海鋒,王豐,張星朗,等.黃河蘭州市區(qū)段秋季浮游動(dòng)物群落結(jié)構(gòu)特征[J].水生態(tài)學(xué)雜志,2015,36(5):51-57.

[3]趙文.水生生物學(xué)[M].北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社,2005.

[4]楊希,李靜,李文香,等.渭河河岸帶積水池塘自然魚(yú)產(chǎn)力的調(diào)查研究[J].水產(chǎn)養(yǎng)殖,2016,(2):5-6.

[5]白海鋒,李麗娟,項(xiàng)珍龍,等.涇河水系浮游動(dòng)物群落結(jié)構(gòu)及其與環(huán)境因子的關(guān)系[J].大連海洋大學(xué)學(xué)報(bào),2015,30(3):291-297.

[6]趙茜,高欣,張遠(yuǎn),等.廣西紅水河大型底棲動(dòng)物群落結(jié)構(gòu)時(shí)空分布特征[J].環(huán)境科學(xué)研究,2014,27(10):1150-1156.

S932

B

1673-9000(2017)04-0034-03

2017-04-08

李濤(1978-),男,陜西西安人,工程師,主要從事漁業(yè)資源與生態(tài)研究工作。