將改革進行到底

趙義

全面深化改革之所以成為當今中國最鮮明的特征,而不僅僅是各個領域的改革的簡單總合,正因為它是面對新的世情國情黨情,以習近平同志為核心的黨中央對于“中國怎么辦”這個“時代之問”的深刻回答。

近日,十集大型政論片《將改革進行到底》熱播。在十九大召開前,這部政論片生動的向全社會詮釋了十八大尤其是十八屆三中全以來,以習近平同志為核心的黨中央推動全面深化改革的不平凡的歷程。

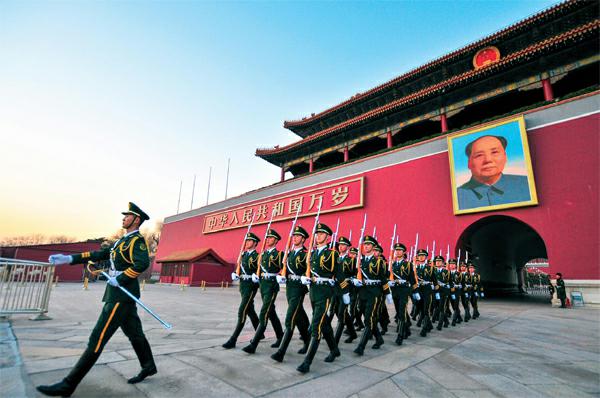

武警北京市總隊天安門國旗護衛隊前往廣場舉行降旗儀式。

政論片以“時代之問”為始,以“人民的獲得感”為終,這也是頗有講究的。的確,要理解這場全面深化改革,必須認清時代坐標,必須認清最終的價值評判的依歸。而政論片中間包括引領經濟發展新常態、人民民主新境界、維護社會公平正義、延續中華文脈、守住綠水青山、強軍之路和黨的自我革新,這是全面展現了“五位一體”總體布局中的具體的改革思路和改革突破。

時代之問

剛看到這部政論片的題目的時候,本刊記者立馬想到了當年毛澤東寫的1949年新年賀詞《將革命進行到底》。不僅兩個題目在形式上“形似”,而且今天的全面深化改革和當年毛澤東提出的將革命進行到底也是“神似”。

當年通過《將革命進行到底》一文,共產黨不僅是要在軍事上表明一定要過江解放全中國的決心,更是在政治上重申了自己領導的這場革命的性質:使中華民族來一個大翻身,由半殖民地變為真正的獨立國,使中國人民來一個大解放,將自己頭上的封建的壓迫和官僚資本 (即中國的壟斷資本)的壓迫一起掀掉。也就是說,將革命進行到底不僅僅是軍事問題,更是在政治上回答中國要走什么道路的問題。

同樣的,全面深化改革之所以成為當今中國最鮮明的特征,而不僅僅是各個領域的改革的簡單總合,正因為它是面對新的世情國情黨情,以習近平同志為核心的黨中央對于“中國怎么辦”這個“時代之問”的深刻回答。將改革進行到底,就是要讓全體中國人民受益,同時,也為全球治理提供著中國智慧、中國方案和中國信心。中國智慧、中國方案和中國信心的背后是中國道路。

人民立場是中國共產黨的根本立場,同樣也是全面深化改革的根本立場。正如習近平總書記說的:“我們推進改革的根本目的,是要讓國家變得更加富強、讓社會變得更加公平正義、讓人民生活得更加美好。”治政之要在于安民,安民之道在于察其疾苦。總書記的很多話都透露出了對于民之疾苦的深刻體察:

該做的事就要做,該得罪的人就得得罪。不得罪成百上千的腐敗分子,就要得罪13億人民。

要懂得“100-1=0”的道理。一個錯案的負面影響,足以摧毀九十九個公平裁判積累起來的良好形象。執法司法中萬分之一的失誤,對當事人就是百分之百的傷害。

祁連山脈的油菜花田。

如果公共服務均等化不解決,北京的那些大醫院,永遠是像戰時醫院的狀態。所有的人他最后,或者他的病在其他的地方,他覺得沒有希望,他都要到北京去一下。這個狀況還是要改變的。

沒有農村的小康,特別是沒有貧困地區的小康,就沒有全面建成小康社會。

……

人心是最大的政治,各國皆然。回答“時代之問”實際上也就是要回答人心之問。以人民福祉為根本的價值評判尺度,這樣的人民立場也就賦予中國道路一種價值觀上的感召力。

更管用的制度體系

如果回顧過往歷史,我們就發現,關心民瘼幾乎是所有政治學說和所有政權都認可的價值理念。中國古代就有最主流的民本和仁政思想。但時代條件變了。孟子說:“是故明君制民之產,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,樂歲終身飽,兇年免于死亡。”孟子那個時代,好年景能讓老百姓吃飽飯,差年景不要餓死人,就已經是很高的仁政水平了。但今天我們所處的是一個物質水平相當繁榮的社會,人民立場和歷史上的仁政有著本質性的區別。

這首先體現在人民對美好生活的向往的內涵非常豐富,人民群眾的需要呈現多樣化多層次多方面的特點,期盼有更好的教育、更穩定的工作、更滿意的收入、更可靠的社會保障、更高水平的醫療衛生服務、更舒適的居住條件、更優美的環境、更豐富的精神文化生活。更重要的是,要滿足人民群眾多樣化多層次多方面的需求,不可能通過歷史上那種簡單的“開倉放糧”的仁政實踐來滿足,而是需要一整套更加完備、更加穩定、更加管用的制度體系。

全面深化改革不是面面俱到,集中解決的是制度性的問題,集中解決社會矛盾比較尖銳的問題,集中解決群眾反映比較強烈的問題。群眾反映比較強烈的問題,和社會矛盾比較尖銳的問題具有很高的重合度,集中體現在過去一些年積累下來的深層次問題和矛盾。全面深化改革是問題導向的,就是說全面深化改革的突破口往往是選擇問題和矛盾已經大量積累的領域。這是以習近平同志為核心的黨中央的擔當精神的體現,更是當下中國改革真正能夠持續推進的關鍵所在。

解決這些問題和矛盾,根本的還是靠制度。而制度的設計和執行,考驗的正是中國智慧。這也是除了價值觀之外,中國道路能夠產生感召力的另一個關鍵,即有完備、穩定和管用的制度。

比如說,中國共產黨的領導是中國特色社會主義的本質特征。那么,在一黨長期執政、全面執政的條件下,最大挑戰是對權力的有效監督,中國道路要有說服力,就必須破解自我監督這個難題,形成發現問題、糾正偏差的有效機制。十八大之后,改革完善監督體制機制,強化黨內監督專責機關權威,成為破解地方黨政一把手監督難題的利器。巡視全覆蓋和派駐機構全覆蓋等,更是是全面深化改革的戰略性舉措和突破性進展,承擔著為大規模深層次改革探路護航的重要使命。

再比如說,司法體制改革中,針對“審者不判、判者不審”的頑疾,“緊緊牽住司法責任制這個牛鼻子”,明確要求法官、檢察官要對案件質量終身負責。司法責任制最大的改變就是去行政化,讓法官、檢察官真正成為司法工作的主體。

其他諸如規范政府權力中的負面清單制度和權力清單制度等等,也都是特別有針對性、講究管用的制度安排。

難啃的硬骨頭

當下中國的改革是一代又一代人接力的大事業。無論是成功的經驗還是失敗的教訓,都足以為后來者鑒。

本刊記者多年前曾經比較深入采訪過一個大型國有企業單位的改革歷程。這家企業積弊重重,經過幾年的改革,最終成功上市。在改革過程中,改革者就面臨著大量的棘手的難題,比如職工的民生欠賬,冗余的干部隊伍的消化,不小的腐敗存量,“保守”力量的反對,外來勢力的干預,等等。更重要的是,改革者還必須利用好上級一把手的支持這個“最大的紅利”,要在不太長的時間內取得突破,否則真可能會“人亡政息”。

其實,從過往地方改革的眾多例子,我們都可以抽取出類似的改革邏輯。成功者有之,中間翻船的更是大有人在,更有昨日的所謂改革明星成了今天的階下之囚。這說明,搞改革很不容易,是要面對各種阻力和風險考驗的。

對全面深化改革,習近平總書記曾做過這樣的比喻:中國改革經過30多年,已進入深水區,好吃的肉都吃掉了,剩下的都是難啃的硬骨頭。

說今天的改革“剩下的都是難啃的骨頭”,首先還是要理解全面深化改革中的“深化”二字。這場全面深化改革,最鮮明的特點正是,這是一場權力的自我革命,強調改革者要敢于觸碰深層利益,敢于改手中的權、去部門的利、割自己的肉、動一些人的奶酪。改革者要敢闖敢試,能盡責,敢擔當。

今天這場自我革命,無論是從深度還是廣度上都是過往改革不具備的。從政黨到群團,從黨內到黨外,從一個部門內部到部門之間,從人大到一府兩院等等,無不是要在歸位、缺位和越位之間校準好坐標,找到制度化的平衡點。比如,要讓市場在資源配置中發揮決定性作用,政府就要歸位,但政府放而不管,就會天下大亂;把權力關進制度的籠子里是依法治國的關鍵,但全民也要樹立起對法治的信仰,等等。

正是由于全面深化改革是沖著積累已久的深層次矛盾和問題去的,正是由于全面深化改革是權力的自我革命,正是由于全面深化改革是要定型制度上取得突破,“頂層設計”的重要性就凸顯了出來。這反映了當下中國改革的一個基本道理:要真的觸碰重大的問題和矛盾,要真的保證自我革命的有效性,要真正進行重大的制度變革,必須中央最高層下決心才行。這個基本道理,我們在幾千年中國古代歷史和近40年的中國改革歷史里面,也可以看得很明白。

所以,在《將改革進行到底》這部政論片中,我們可以看到很多類似的表述:某項改革的部署被提交到了中央層級,某項改革是總書記親自部署和強力推動的,某項改革是總書記、黨中央親自在抓,等等。

比如戶籍制度改革,“如果說是公安在戶籍上做改革,那是很方便的事情,但是由于戶口背后負載著太多的利益,關系到眾多的領域,它就需要配套改革。這是總書記、黨中央在親自抓的,如果僅僅是靠公安部門是推不動的。”

由此,正如當年的將革命進行到底不會“親愛溫柔”一樣,今天的全面深化改革也不會是小修小補,黨政軍學民無疑都會深度卷入其中。對這一點,我想,各行各業的人們普遍都已經深刻感受到了。

近日,中央政治局常委會會議聽取中央督查情況匯報,對甘肅祁連山國家級自然保護區生態環境破壞典型案例進行了深刻剖析,并對有關責任人作出嚴肅處理。中央在通報中列舉的貫徹落實黨中央決策部署存在的問題,其實對各行各業的深化改革也是一個很好的警示。

尤其是這一條:“在祁連山生態環境問題整改落實中,普遍存在以文件落實整改、以會議推進工作、以批示代替檢查的情況,發現問題不去抓、不去處理,或者抓了一下追責也不到位,不敢較真碰硬、怕得罪人,甚至弄虛作假、包庇縱容。”從文件到文件,從會議到會議,是全面深化改革過程中面臨的一個比較突出的問題,亟待認真解決。

總而言之,如果把全面深化改革比作建造大廈的話,頭三年是夯基壘臺、選材備料、立柱架梁的三年,如今,全面深化改革各主要領域具有“四梁八柱”性質的改革主體框架已基本確立。十八屆三中全會以來的全面深化改革,已經呈現出各領域改革的聯動和集成的態勢,改革的總體效應和總體效果也開始顯現。