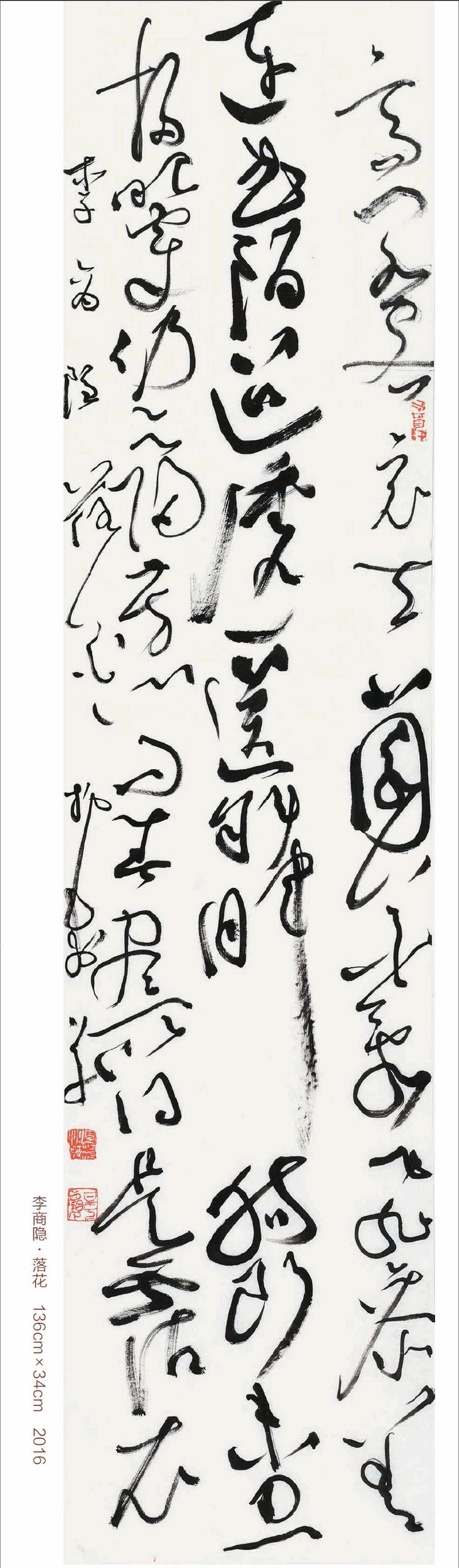

書法章法生成原理芻議

楊濤

中國文字乃上古先哲近取諸身,遠取諸物,法效自然的產物,因此它是具體事物的抽象,然此抽象中卻有所指物的具象成分,當這些文字聚集一起時,二種意義便呈現,一是陳述性,二是抒情性,書法的概念即指后者。

就書法章法而言,我們可以理解為,自然萬物抽象后的指代者——文字,被搬到了紙面上,紙成了世界,成了國土,文字成了山川河流、蕓蕓眾生、花草魚蟲,而書寫者便是紙上江山的君王。君王需要完好地安頓好諸物從而統領一紙河山,如何做到?這就是古往今來圣賢們傾畢生之力孜孜以求的天地秩序。“秩序”是中國文化的核心價值所在,先哲所謂“道”的概念正是這種“秩序”如伺達到井然狀態的高度概括,即遵循“秩序”的規律,讓萬事萬物互為依存,安然相處,達到一種相對穩定的狀態——均衡。因此,書法章法的問題歸根到底就是探討“秩序”的生成原理,終極指向就是黑白陰陽的均衡,盡管不同書體、風貌所側重的方面不同,然動靜、輕重、黑白、大小、長短、疾遲、奇正、遠近、濃淡、疏密等概念都與之密切相關。書法藝術作為視覺感知上的經驗判斷,不同于物理數術意義上的數據依賴,它的“均衡”法則與標準是模糊的,更多地來自心理上的暗示,絕不是黑白的等同,它有想象的成分和弦外之音充斥其間,前人經驗借鑒與文化精神領悟的多與深,決定各自的尺度評判。

當前在探討章法生成原理時,我們有很多既有成果可以借鑒,如中國哲學的陰陽觀、文學的篇章結構論、兵家的形勢論、音樂的樂章節奏說、中西畫的構圖透視論等等,它們都啟示了我們對此思考,但難度在于你不是哲人,不是文學家,不是軍事家,不是音樂家,也不是畫家,個中辛苦,其間三昧僅靠這些隱喻意會就想參悟并運用于書法實踐,難免隔靴搔癢,飄忽不定,心中若有得,四顧終茫然。因此,拋開章法生成諸多繁雜的理論指引,尋求直指本心的手段,意義尤為重大。既然書法是傳統藝術,我們不妨向上看,找找歷史上成功佳構的原因;既然書法是法效自然,我們不妨從周邊尋找切實的。能支持我們進行下去的理由。

讓我們先仰望一下古人吧。

格物致知,洞悉形勢,是古人章法生成的祈尚。盡管古人對章法問題的思考呈現在我們面前多是隱喻性的,然通過其書論與作品,我們能感受到他們對“形勢”概念的強調與把控。古人所說的“形勢”是由“形”與“勢”兩個方面組成,其中“形”是器,含筆法和字法兩方面,相對靜態,它是毛筆在無損其功能的前提下,盡其所能地表達點畫與結字的精準形態;“勢”是道,含筆勢和體勢兩方面,相對動態,它強調筆畫前后之間的過渡順承和字與字、行與行之間欹側呼應。“形”與“勢”二者之間互為表里,相互生發,“形”決定“勢”,“勢”制約著“形”,蔡邕《九勢》中所指出的“凡落筆結字,上皆覆下,下以承上,使其形勢遞相映帶。無使勢背”。可作“形”與“勢”關系的注腳。

“形”、“勢”之間是否和諧統一是判斷一幅作品包括章法在內好壞的標準。也就是說“形”雖為靜態,然它“象”的屬性,卻蘊含了“勢”的初始,一旦這些“形”與“形”在“勢”的統率之下發生聯系,個體生命得以生機勃發,此為“得勢”,“得勢”之時,勢如破竹,一切順理成章;反之,情怠手闌,則勢脈中落,便為“失勢”,如伺預防這種局面出現,歐陽詢《傳授訣》云:“最不可忙,忙則失勢,次不可緩,緩則骨癡”,斯為良言,實不可避時,如何調整思緒和筆勢,進入良性循環,從而挽回敗局,扭轉乾坤,則是關鍵。由此看來,古人成功作品的章法皆與“得勢”相關,即做到了有利于“勢”的環環相生,那么如何才能做到呢?孫過庭說“一點成一字之規,一字乃終篇之準。違而不犯,和而不同。”王世貞《法書苑》說:“字體各有管束,一字管二字,二字管在字,如此管一行,一行管二行,二行管三地,如此管一紙”。而董其昌《畫禪室隨筆‘評書法》也說:“右軍《蘭亭序》,章法為古今第一,其字皆映帶而生,或小或大,隨手所如,皆入法則,所以為神品也”等等。從以上引文中,我們判斷出古人對章法生成的理解乃是具體點畫、結字道理的延伸與擴展,相信這些形而下的問題解決好,章法的一切可能隨之應運而生。因此,古人重視從“形”的角度出發,從點畫的起始做起,注重筆法、字法環節,去把握“勢”的萌生與源頭,所謂良好的開端便是成功的一半,做好點畫的形,產生良好的筆勢,構筑完滿的字勢,形成流暢的體勢,如此筆筆映帶,字字相生,勢來不可遏,勢去不可止,如庖丁解牛,神遇跡化,合于桑林之舞,往往邂逅于不期然,通篇章法自然勢態均衡。貫通無礙。

可見知微見著,依勢而為,月到風來,水到渠成是古人對章法問題思考的主要思路。基于此,我們可以認為古人對章法生成原理的思索,某種程度上還處于不自覺的狀態,盡管“意在筆先”的理念早已彰顯了他們創作上的自覺,然書寫性的認知妨礙了章法課題的深入思考,筆法、字法的意義大于通篇布局,而幫助他們完成章法建構的主旨是“理”是“道”,是在文化精神驅使下貫通全篇,如果對此缺少領悟,便很難得其大要。

時至當下,書法的實用性功能幾近殆失,作為獨立的門類躋身視覺藝術之列。對于章法問題,它不再拘于傳統文化精神以及實用性的約束,它的可能性包括其他藝術學科、視覺美學、形式構成原理的廣泛借鑒以及傳統優良程式的多維理解,讓章法的探索前景變得極為遼闊,我們這個時代超越前人的可能在此,因為書法的獨立性意義,因為傳統觀念外延的擴大乃至顛覆可能。

再讓我們看看來自自然運轉的啟示。

一年四季,寒來暑往,溫度的變化,讓我們感受真切和深刻,它的變化來自不同的時空,涵蓋了時、空兩個方面因素。時空的觀念。可能是最貼近當下我們對書法章法問題的思考,胡抗美先生說“在所有藝術中,這種時間與空間的水乳交融體現得最為淋漓盡致的當屬書法。”

我所理解的書法章法生成原理,正是需要找到一個比擬點,付之于數據化,變抽象為具象,憑借自身最為直觀的感受,在紛繁復雜中去把控,去找到統御它們的理由。溫度是個很好比喻。統領章法生成諸多元素,不僅貫通于時、空概念,也暗合我們情緒的變化,正負五十度是我們地球家園的常態,它好理解,可以觸覺,可以感知,它在被運用到章法構成上,要求我們忽略單字意識,化零為整,建立起板塊意識,具體來說,用四大板塊分別指代一年四季的溫、熱、涼、寒的不同溫度,四大板塊相遇之際,時、空概念自然兼而有之,章法上的所有可能應運而生。四大板塊的特征是怎樣的呢?

黑為陽,白為陰;方為陽,圓為陰;密為陽,疏為陰;濃為陽,淡為陰;重為陽,輕為陰……中國哲學中所有指向陽概念的總和可以理解為高溫炎熱,這其中黑白(整體風貌)、輕重(點畫粗細、力度)、疏密(結字松緊、虛實)、濃淡(板塊節奏)尤為重要,具有溫度指數作用。陽勝陰,陽居上,所謂夏之板塊,熾熱嘹亮,筆力雄強,墨色濃郁,點畫粗壯,結字緊湊,行間茂密;反之低溫嚴寒,陰勝陽,陰居上,所謂冬之板塊,蕭瑟低沉,筆力輕柔,墨色清淡,點畫枯寂,結字散淡,行間疏落。那么處于夏冬之間即為春、秋板塊,它們形態上相似,細節上不同,春板偏暖,側于方峻茂盛,活躍向上;秋板偏冷,側于圓融疏朗,沉靜低昂。兩者作為夏、冬板塊的補充與過渡不能或缺。在這里,需要說明的是。四大板塊是濃縮意義上的母體概念,視具體作品的字體、字數、形式,在它們各自系統、基調內可以生發出“月份”意義上的十二個板塊以及“節氣”意義上的二十四板塊,還可以往下繼續深化,當然,藝術的表現是概括的,無限的細化是沒有意義的。

之所以建立起四大板塊,首先,相通于創作主體喜、怒、哀、樂的情緒,當然我們微妙的情感波動遠不是這四種所能詳盡的,那么類似于十二、二十四板塊等恰是指代諸如喜、樂、歡、欣、悅、舞、顰、憂、嗟、嘆、慮、嗔、癡、傻、恐、懼、煞、呆、憤、怒、呲、咆、哮、慟、愴、悲、哀、悼、凄、癲、狂等人類情緒的變化,這些細微的情感板塊運用到章法構建上,即它們所各自指向的溫度,應該時時對應和滿足我們內在的需求,從而讓我們的內心得到安頓,這種需求便是諸板塊間得以安置,得以維系的理由,章法歸根到底是秩序“均衡”的問題,滿足需求、安頓情感就是解決“均衡”的最好途徑,正如冷至欲溫,熱來思涼一樣,情緒的溫度無時無刻不與心境形影相隨,反映人生時時的狀態,藝術的意義不正是釋放與表達這種生命的渴求嗎?其次,不同于西方游牧文明以征服自然為特征,中華傳統精神以農耕文化為根源,講求與自然和諧相處,要求我們遵循規律,反映在自然上,不亂時序;反映在人倫上,長幼有序,大小有別,凡事不做太滿,滿則招損,人生不期少年得志,唯求有始有終,不激不厲,聲望與日俱進,愈老彌高。因此,傳統書法的章法較之西方繪畫的構圖,尤其是現代主義以來的形式探索,是十分有序(時序觀念)和內斂的(人倫觀念)。板塊之兩極(具體指細化到二十四板塊的大寒、大暑板塊)前人實際上很少觸及,大都各自降升一等,取其次之,留有余地,比如長卷的書寫,溫度板塊由立春始起,漸次上揚,至小暑、大暑(剛剛觸及)、立秋進入高潮,遂之徜徉斂靜,步入藏收尾聲,自立冬至大寒皆少涉及,如此皆為文化精神使然。因此,顛覆性地、強烈地視覺經驗與之無關,它更加強調和注重章法上的時序觀念。再次,出于書法本體的原因,傳統書家的用筆、用墨、結字包括取勢都具自身規律而成為某種定式,所謂個人風貌;加之毛筆的使用,雖尚八面出鋒,然筆肚以上,尤其根部視為禁區,所以點畫粗細幅度不至過激;以偏熟型為主的材料運用,墨色上濃淡枯濕跨度不大,書寫性的創作特征讓作品行間留白清晰明了。以上這些因素決定了一個事實,那就是絕大多數書家作品的黑白比重(筆畫輕重,結字疏密,進而到板塊濃淡)所指向的溫度是可以估算出的,從而讓他的章法特征變得具體和數據化,并從中判斷出他的整體風貌、章法構成究竟屬于四大板塊中的某一類,以及具體作品中諸多板塊間的組合(節奏)關系,這里我要說明的是每位書家在他風貌從屬的具體板塊里。卻不妨礙他在此基調下的諸版塊間的輪動,比如,顏真卿書法的整體風貌、章法特征屬于夏之板塊,就具體作品來說,《自書告身》是夏板中立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑諸板的輪動;而《祭侄稿》盡管包含四大板塊屬下諸小板的轉換,但點畫厚度,結字、行間的密度等所指向的溫度,依然表明在總體風貌上夏板的特征。

盡管傳統章法千變萬化,不同類型之間彼此穿插,界限模糊不清,然舍小取大,基于上文陳述所對應的溫度板塊,從個體風貌及具體作品出發,大致可分為以下幾種類型。

一、持續型。就書家的整體風貌而言,也符合具體作品的章法特征判定。基于傳統書法章法變幻多源自筆法(快慢、粗細、大小)、字法(疏密、方圓、奇正)變化的考察,持續型章法是個開放性概念,是某種類型的綜括,可以無盡細化下去,如四大板的某個、十二板的某個抑或二十四板的某個……假如對應某位書家風貌,可比擬司空圖《二十四詩品》所云,它們在某一板塊基調下,持續力度、強度運行,賴以字形大小、速度快慢等轉換,并在此中找到溫差,形成節奏。

此類章法之兩端,其中高亢如夏板之上者,如小暑、大暑酷熱難耐,黑多白少,結字緊密,行距無間,墨色濃郁,滿眼彤云滾滾,氣氛熾熱,顏魯公、蘇東坡、徐渭、吳昌碩等多屬此類;其中低沉如冬板之上者,如小寒、大寒白多黑少,結字寬松,行間疏落,墨色清淡,氣象蕭瑟,良寬、弘一等多屬此類。

由夏板之上走向冬板之上,為此類章法的中間地帶,整體溫差逐次遞減,依次有黃庭堅、張旭、高閑、吳昌碩、米芾、楊維楨、王鐸、鄧石如、傅山、齊白石、祝枝山、沈曾植、康有為、文征明、張瑞圖、歐陽詢、智永、虞世南、黃道周、柳公權、褚遂良、倪元璐、趙孟頫、懷素、吳讓之、吳鎮、倪瓚、楊凝式、王文治、董其昌、謝無量等代表。

我們發現越接近兩端越是以個性強烈著稱的書家,風貌特征所指的大板塊溫差大,炎熱或嚴寒;而越靠近中間部分越加溫和,唯暖涼之別。當然,以上例舉書家均從其風貌的普遍性角度考量,然就具體作品而言,應結合以下兩種類型分別闡述。

二、分明型。就具體作品章法特征而言,通常數十字左右,板塊清晰。枯濕濃淡,四時俱現,溫差驟變,跌宕起伏。立軸常用之法。

三、漸進型。就具體作品章法特征而言,通常百十字以上,四時依次展開,溫和漸進,在四大板塊統領之下,根據不同情形,細到十二乃至二十四板,往來反復,回腸蕩氣,纏綿悱惻,如泣如訴,極盡人情冷暖之變。手卷常用之法。

本文用溫度板塊概念來探討章法生成的相關原理,意在找到一些切實可行的方法,去探索新的章法可能,個人認為打破傳統觀念的制約,充分借鑒、汲取外來的經驗并在綜合材料運用上給予深入的探索,必將帶來全新圖式的呈現。

一、傳統文化精神束縛了我們對板塊兩極的探索。一是兩極各自的最大限度研究,二是兩極互動對比研究,三是兩極參與其它板塊的綜合研究,其目的加強節奏的縱深。獲取視覺最強烈的沖擊效果。這方面日本的少字派,西方的現代主義繪畫給我們提供了啟示,當然前者與他們絢爛至極的文化觀念有關,后者與他們征服文化背景有關。

二、傳統章法遵循時序的節奏,約定俗成的起伏次序可否打亂重組,顛覆既有的陳式陳規,讓人適時而發的情緒主導其間。雖然這種探索在前人章法中已現端倪,且多為終生坎坷的極端人士所為,如起手入筆極重或極枯,節奏的高潮開篇即現,忽略字法的規則,無視行間的存在等,他們顛倒時序,語無倫次,與人生無益,然在藝術上,應另當別論,尤其對于章法的探討,不失為一種可能。

三、發掘、拓展工具材料的功能。如滲透性紙張,清人以來才得以大規模使用,然他們的著眼點全在字法,對紙性的研究尚未深入展開,因此濃淡枯濕的極限探索有待深入;還有如何在無損毛筆功能的前提下,擴大其根部作用,讓其表現力得以淋漓盡致地發揮;再有如何讓印章的表現力從其微弱印信言志的點綴轉換為綜合功能而成為章法構成的一部分等等。

總之,對書法章法問題的思考,對其生成形式原理的探求,仁者見仁,智者見智,惟根據自身情況,把握某個著實點,變抽象為具象,方能找到切實可行的、獨特的理解方式。