儼然文士 盡得風流

于新澎

就文化史而言,若舉文風最盛之時代,非宋莫屬。唐宋八大家宋占其六,可見野史所云北宋初文星隕雨的典故并非子虛烏有。而談及北宋文壇,最不可繞者是江西。江右文盛,首盛于廬陵。自宋至清,這里出過十七位狀元,三千名進士!歐陽修、楊萬里、周必大、文天祥、解縉等皆籍此地,豈非中華之大觀而廬陵之大幸耶?!

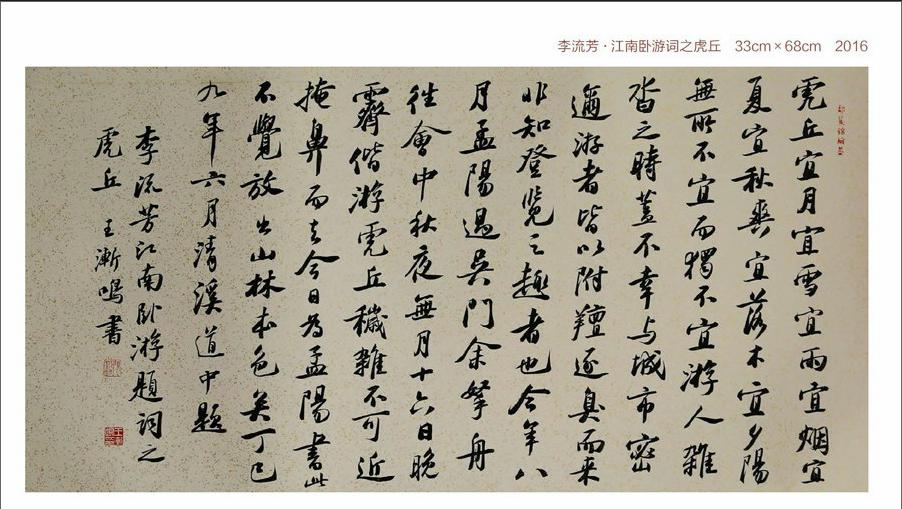

“斯人千載后,猶自有遺馨。”硯溪王漸鳴兄,好芭蕉,齋壁掛白蕉先生書畫一軸,因以自號“鄰蕉館主人”,世居廬陵,甲午秋與予同窗于中央美院蘭亭班,遂得識焉。其人為此地山川所陶冶,文氣十足,猶能賦詩、試文、作書,時賢之上佳者也!與之對論詩文書畫,始覺投緣,復見其丘壑內營、不絕沾醉,久之竟不能自已,如坐春風,如臨花海。古人云“把臂前賢只在一室之內”,我于漸鳴有深會者。漸鳴學書入大通堂陳忠康先生之門,得窺帖學正道,又以詩文在同門中為翹楚,而砥礪志學之心頗傳江右硬氣。其書秉師之旨,臨古功深,暇時拓而為大,貴在傳古人神韻!當代書壇披“二王”之衣者多也,而構其內蘊多有不足。其真“二王”者?其不知“二王”者?漸鳴則不然。他“師心而不師跡”。于大眾索取之外另具慧眼,自王氏父子,而老米,而白蕉,而嵯峨,旁涉倪云林、蘇東坡及諸家尺牘,故觀其作品,不從展覽習氣,盡得學人之風,能迥別于人也。近兩年,浸淫于山谷東坡之間,改先前之輕松散逸為勁健綿厚。康師嘗誡之日:“力壯氣活”,漸鳴悟之行之,良有所得。

近年我所接觸書家中,能詩文者亦不在少數,惜多涉浮夸,鮮有能會詩旨、言之中物者。我常舉白石老人“太似為媚俗,不似為欺世”以言作詩,寫詩如無實不言事,不如不寫,真同“欺世”,而句句直白處處言物則必涉打油,韻旨皆無,何可以“詩”目之?故唐人格高兩者皆中,宋后寧取其實而弱其格,漸至嚼蠟矣!漸鳴學詩作詩,與我可謂真知己,就學詩而言,漸鳴也倡“學詩如臨帖,先攻一家”之說。其詩中往往言事寄志、高懷見理,而又語言清新,暢達無礙,這在當今書法界同齡人中誠不可多得。如其《三十感懷》:“韶華猶自夢模糊,道業非深筆墨疏。最怕今生辜負了,一窗蕉葉半床書。”再如《中秋望月》:“廣寒宮里又寒侵,寂寞嫦娥怎樣心?世上炎涼誰管得,直懸望眼到如今。”皆有弦外之旨。又若《京城寄內》“卷簾但見霧蒙蒙,萬里鄉關昨夢中。米貴長安居不易。鱸肥吳郡憶應同。初開筆硯期新雨,獨立樓臺挽舊風。又值江南蘆荻老,香山遙寄一枚紅。”則見至情至性。其它如“風雨一庭元氣在,斯文千古仰斯人。”“君王輕社稷,風雨老亭臺。”“感懷天地偏鐘我,放棹江湖有故人。”“大道如弦誰弄柱,浮生若夢我沾襟。”“因無山住頻栽樹,為有蟲聽懶看書。”“花落花開新歲月,人來人去舊江湖。”等都堪稱佳句。

漸鳴詩余作文,不屑為家長里短、雞毛蒜皮之類,目之所及筆之所由皆系于文化大端,先后寫出了《北宋那些人和字》《一介書生萬古雄》《在快閣,想念黃庭堅》等大散文及近代書家隨筆等一系列文章,多次摘得文學大獎或在報刊發表,其大氣深沉、淵雅練達之文風,為業界所稱道。山谷云:“學書要須胸中有道義,又廣之以圣哲之學,書乃可貴。若使靈府無程,政使筆墨不減逸少元常,只是俗人耳。”漸鳴有銘于此焉。

攻書、習詩之外,鄰蕉館主還好玩古、賞畫、藏石、題拓,雅人高趣,徒令我輩艷羨。而漸鳴還有一絕,即是善飲,然不常飲,亦須擇人而飲。在京時,曾與一紹興摯友以微信隔空對飲,語音圖片往復數巡,瓶空乃盡,此事一時傳為佳話。

漸鳴兄不以鄙文拙陋,請作記一篇,既非敢辭又誠惶恐,姑且以側記名之。諸君若與之久處,當信我所言不誣也。