我所聽說的精準扶貧

□ 李玉霞

筆者的老家在鄂西的一個小村莊。今年回家和以往感覺就大不一樣了,在筆者過去生活的村小組里,原本有11戶村民,現在只剩下6戶。

一場搬遷安置引發的誤解和擔憂

牢記一切工作都是為了人民,搬遷不僅僅是換個地方居住那么簡單。

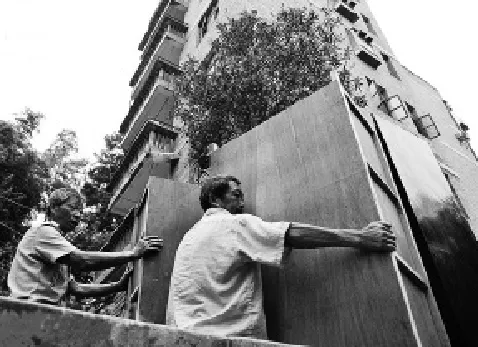

去年夏天,全國普降大雨,筆者的老家也沒能幸免,農田被沖毀,房子也不同程度受損,當地政府開始說會對受災群眾進行搬遷安置,但是之后此事不了了之。結果,沒過多久又是一場大雨,原本的受災農戶更是擔心。

最終,村里一位高中教師聯合幾個村民說要“告”幾位他們口中“不得力”的村干部。也許這一行動給了幾位村干部壓力,沒過幾天村委會主任陪著鎮黨委書記來到村里,召集村民商量搬遷事宜。

當時提出的搬遷條件是,農民每戶預付10000元,政府給農戶另尋址建房;建筑面積以每人25平方米為標準,封頂125平方米。房子的戶型由政府提供,建成5年后農戶可根據需要自行加層。新房建成,農民搬遷的時候必須把現在的房子恢復地貌,不拆掉老房子的不返還預付的10000元押金。

對這個條件,村民出現了分歧,有些人認為10000元買一塊地皮十分劃算,贊同搬遷并簽了搬遷協議,但是一些四世同堂,三代同堂的農戶覺得戶型太小不夠住。而且在平時依靠土地生存的老人考慮到在新的地方沒有土地,生活無以為繼,也堅決不同意搬遷。

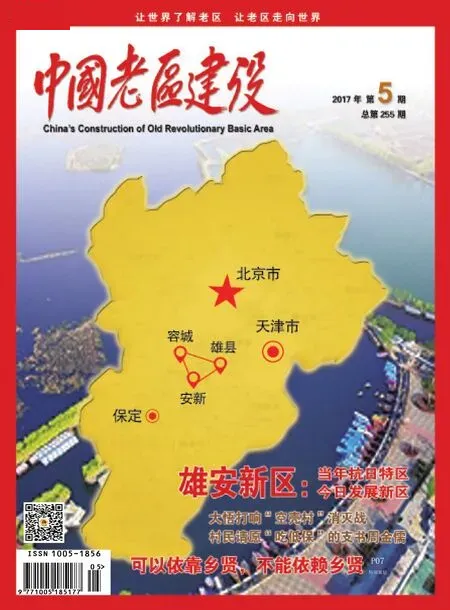

筆者認為這是一個簡單的災民搬遷安置,而鄰居認為這是地方政府借助受災這個理由進行的精準扶貧安置。

鄰居伯伯一談到那次開會的種種情形就義憤填膺。自家和家中的老人不在一個戶口本上,他們希望能保住這里的房子,提出能否自己搬走,老人留在這里。村委會主任當時就否決這種提議,并揚言,不搬,到時這里的水電路都不解決,再出現任何問題就不要找政府。

“我只能說我不找你,不能說我們沒資格找政府,我始終是中國公民,政府代表人民利益,我為何不能找政府。”鄰居伯伯反駁道。

幾經波折,最終這個曾經熱鬧的村小組只剩下了6戶人家,當時村里讓決定不搬遷的農戶派代表簽字。一位李姓爺爺說,當時的幾次會議給他的感覺就是政府特別希望他們搬遷,并要求每戶都必須搬遷。最終政府通過其他渠道湊夠了搬遷戶數,拿到了這個搬遷項目。

現在,剩下的6戶對以后都忐忑不安。在閑聊中,每個人都提到自己的擔憂,一是房屋建成之后,是否會真的按照政策要求實施,即所謂“拆舊房住新房”;二是農民沒有固定工資,離開了土地怎么生活;三是到時沒按政策實施搬遷安置的群眾,怎么解決他們的憤懣之氣。

被調侃的結對幫扶

現在實施精準扶貧項目要求“一對一幫扶”,筆者老家的這個村小組有3戶貧困戶。這3戶都是“上有老,下有小,中間還有一個在讀大學生”。

其中一戶是縣水利水產局一位領導的幫扶對象。據這戶貧困戶說當時這位領導簡單地填寫了一堆文件,拍了幾張合影,還特地交代了幾句話:“要是縣里來檢查,你就說我們一月來一次實地調查。”但實際上,該領導直到現在一共只來過兩次。

把政策講透,農民并非不可理喻。

而他們談到鄰縣的情況,同樣是精準扶貧的一對一幫扶,鄰縣就是有人資助上大學的所有費用,基層領導會來教一些實用的種植技術,帶來一些實際項目。

他們說:“我們縣里下來教種植技術,上了一天課,只得到了一桶方便面和一把剪綠植的剪刀”。t

(本文圖片來自互聯網)

短評

民眾需要有足夠智慧的指導

農民希望不離開自己的土地生活,即使是離開了自己的土地,他們也希望還能“走回來”。在這個主要靠“打工經濟”維持生計的村小組,年輕人常年在外,留在家里的老人本來依靠小栽小種就能維持生活,但現在他們面臨的是一切都需要花錢。這讓沒有收入的老人日后怎么生活?

基層政府如果不能從實際出發,聯系農戶的實際情況來展開工作,最終只能是“收效甚微”。說到底,扶貧工作靠的是中央主導、地方執行、百姓受益,是典型的委托代理行為。中央、地方、百姓三者在扶貧工作中不應該是簡單的上級與下級、服務與被服務的關系,而是一種“合作共生”的關系,尤其是地方干部與百姓要有更多的信任,干部謹言慎行,說話執行得當,而民眾則需要有足夠的智慧指導自己作決定。