西藏畜牧業資源調查與肉牛肉羊養殖模式探討

任子利+張敏+趙彥玲

摘 要:西藏是我國5大牧區之一,探討適合西藏牧區發展的肉牛肉羊養殖模式,是西藏草地畜牧業發展的關鍵,有助于大力促進西藏畜牧業的健康發展及提高農牧民收入。本文通過對西藏畜牧業資源調查,從西藏草地畜牧業的發展情況、存在的問題進行分析并提出適合西藏牧區發展的肉牛肉羊養殖模式等相關建議。

關鍵詞:西藏;畜牧業;家畜;存欄數;畜牧群結構

中圖分類號:S826.8+3;S826.9+5;S8-1 文獻標識碼:A DOI:10.11974/nyyjs.20170733129

西藏是我國5大牧區之一,全區土地面積1.2048×108hm2,其中草地面積8.205×107hm2,而可利用的草地面積為5.44×106hm2[1]。草原家畜業是西藏畜牧業的特色,大力發展草原畜牧業對西藏牧區經濟發展、社會和諧穩定等都有十分重要的意義[2]。然而,探討適合西藏牧區發展的肉牛肉羊養殖模式,是西藏草原畜牧業發展的關鍵。因此,下面從西藏草地畜牧業的發展情況、存在的問題進行分析并提出適合西藏牧區發展的肉牛肉羊養殖模式等相關建議,以大力促進西藏畜牧業的健康發展及提高農牧民收入。

1 西藏草地畜牧業的發展情況

1.1 1951—2015年的西藏家畜數量變化和規律

西藏家畜存欄數從1951年的9.55×106頭(只、匹)上升到1965年的1.701×107頭(只、匹),隨后的13a上升到了1978年的2.349×107頭(只、匹),達到了飼養家畜的第1次高峰,到1980年存欄量達到2.351×107頭(只、匹)的又一次高峰,1986—2010年5a間一直維持在2.251×107~2.509×107頭(只、匹)之間。同期,大家畜(主要為牦牛,含少量黃牛等)、羊(含綿羊、山羊)存欄數從1951年的2.42×106頭(匹)、7.1×106只,上升到1965年的4.59×106頭(匹)、1.229×107只,1978年的5.09×106頭(匹)、1.815×107只,達到了飼養家畜的第1次高峰,到1980年存欄量分別達到5.02×106頭(匹),1.825×107只的又一次高峰,隨后雖然有一定波動,大家畜1986—2010年5a間一直維持在5.04×106~7.05×106頭(只、匹)之間,呈上升趨勢,而1986—2010年5a間羊存欄數一直維持在1.579×107~1.767×107頭(只、匹)之間,并呈下降趨勢;而在2011—2015年年間,西藏家畜存欄總數下降尤為明顯,由2011年的2.321×107頭(只、匹)下降到1.833×107頭(只、匹),大家畜(主要為牦牛,含少量黃牛等)、羊(含綿羊、山羊)隨著也下降[3](圖1)。

可見,與1951年相比,1978年的牲畜總頭數、大家畜和羊存欄量分別增長了近1.46倍、1.11倍和1.57倍。西藏2008年年底家畜存欄總數2.405×107頭(只、匹),大家畜存欄6.96×106頭(匹)、羊存欄量為1.678×107只,其中綿羊1.032×107只。西藏2010年年底家畜總數為2.324×107頭(只、匹),大家畜存欄7.06×106頭(匹)、羊存欄量為1.584×107只,其中綿羊9.68×106只。家畜存欄數略有上升而山羊和綿羊存欄數逐漸下降[2]。2011—2015年的5a間家畜存欄總數減少4.88×106頭(只、匹),羊存欄量減少為3.03×106只,其中綿羊存欄量減少1.74×106只[3]。

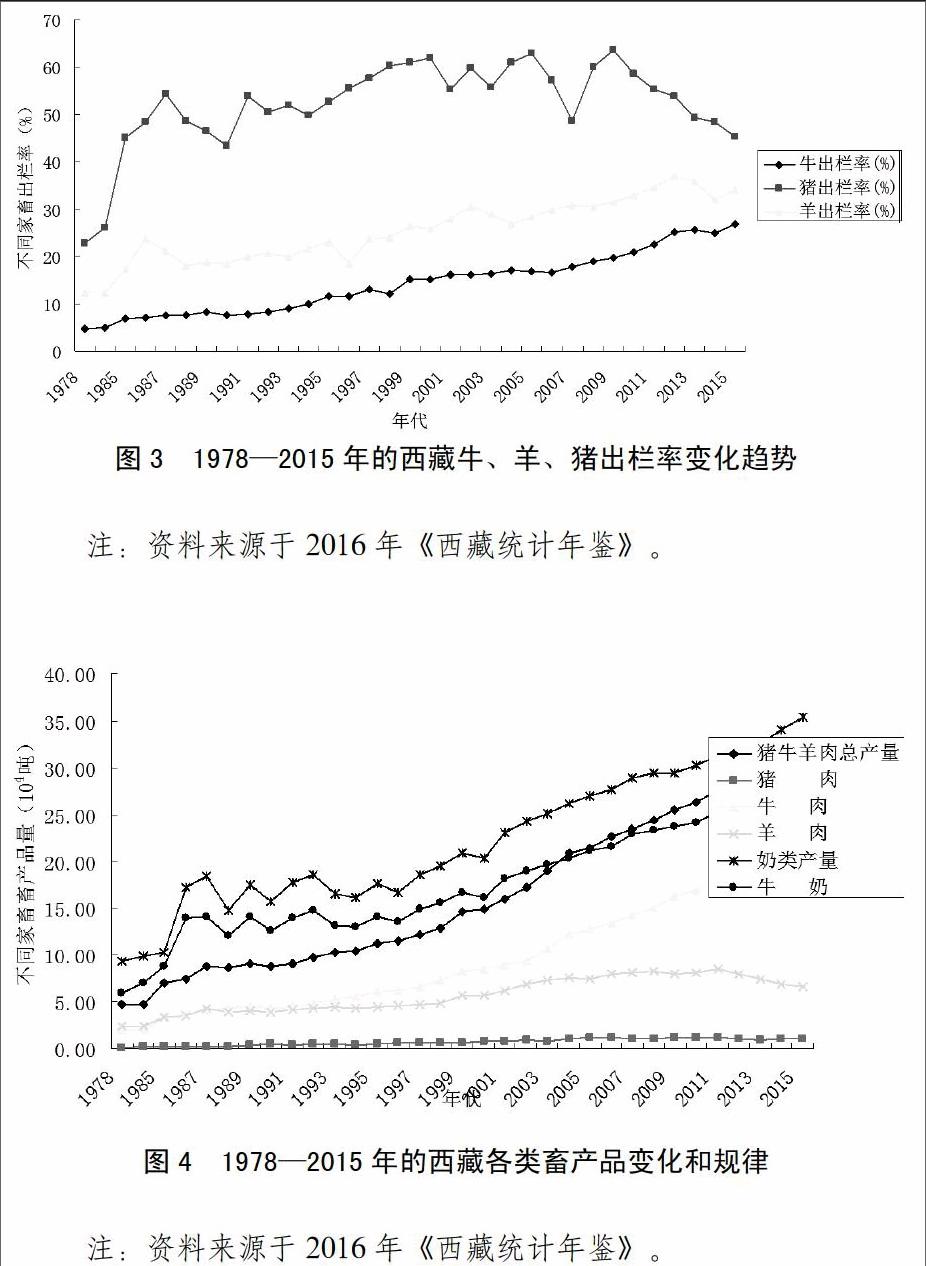

1.2 1978—2015年的西藏家畜牛、羊、豬出欄數量和出欄率變化和規律

西藏家畜出欄數量的變化,牛、豬、羊從1978年的2.287×105頭、4.96×104頭、2.137×106只,隨后的13a,到1980年,牛、豬、羊出欄數量緩慢上升,分別達到2.327×105頭、6.47×104頭、2.2503×106只,到1995年,牛、豬、羊出欄數量達到第1次高峰,分別為6.817×105頭、9.46×104頭、3.8866×106只。隨后的20a,牛、豬、羊出欄數量逐年上升,尤其2011—2015年的5a間,牛、豬、羊出欄數量維持在1.4789×106~1.6202×106頭、1.726×105~1.985×105頭、4.0662×106~5.4781×106只[4](見圖2)。

同期,牛、豬、羊出欄率分別從1978年的4.8%、22.8%、12.3%,逐漸上升到1980年的4.9%、26.2%、12.4%,出欄率緩慢上升。1995年,牛、豬、羊出欄率分別為11.7%、52.7%、22.9%,達到了家畜出欄率的第1次高峰,分別為1978年的2.44倍、2.31倍、1.86倍,隨后2a有一定波動,但變化不大;到1997年,牛、豬、羊出欄率分別為13.07%、57.67%、23.87%;1999—2009年11a間牛、豬、羊出欄率分別一直維持在15.2%~19.6%、55%~63%、25%~31%之間,并呈逐漸上升趨勢;尤其2011~2015年的5a間,草食家畜牛的出欄率進一步加大,牛的出欄率由2011年的22.6%提高到2015年的26.92%,而羊的出欄率維持在34.18%~37.05%[4](圖3)。

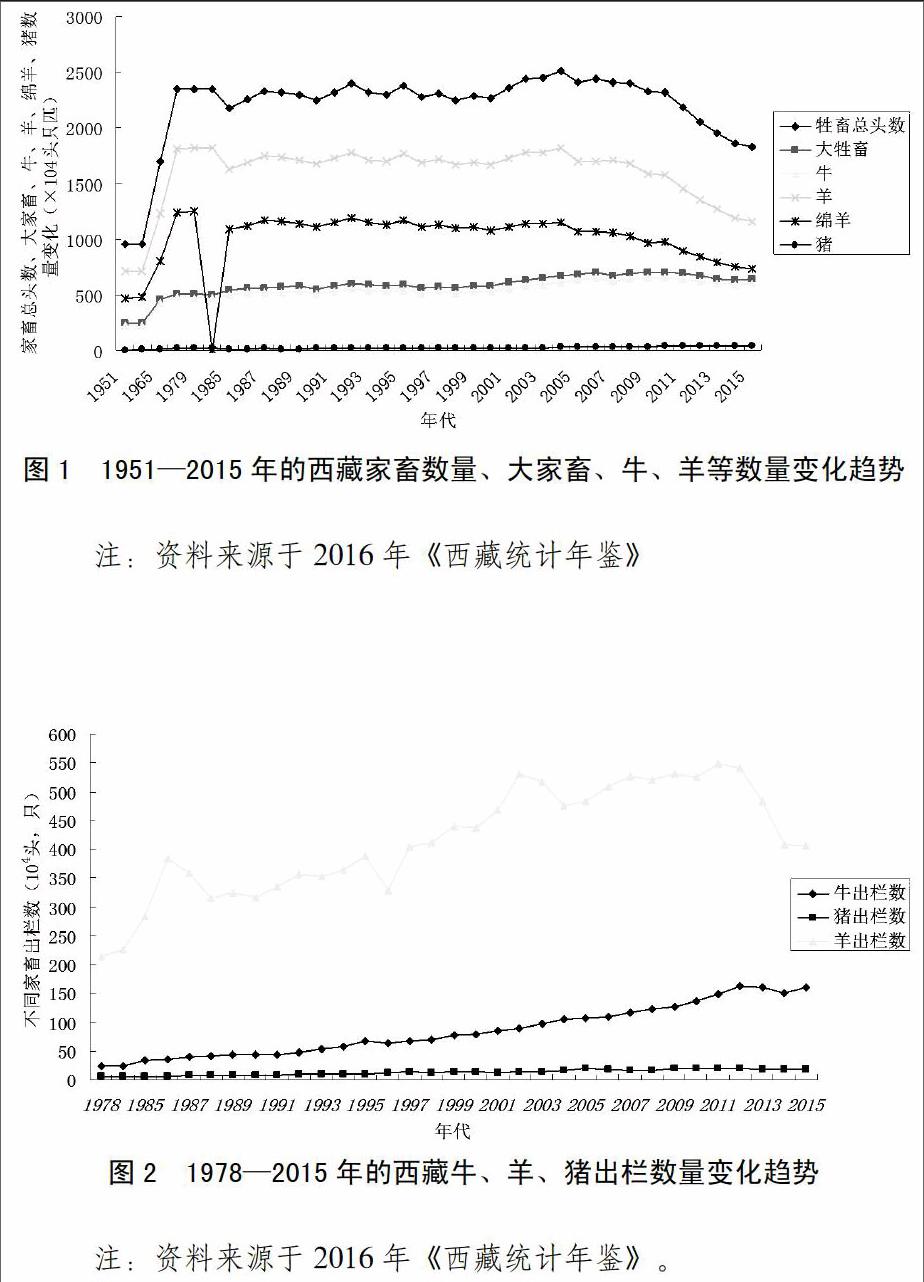

1.3 1978—2015年的西藏各類畜產品變化和規律

1978年,豬牛羊肉總產量為4.71×104t,其中,豬、牛、羊肉產量分別為0.19×104t、2.09×104t、2.43×104t,奶類產量、牛奶分別為9.34×104t、6.01×104t。到了1986年,豬牛羊肉總產量、豬、牛、羊肉產量、奶類產量、牛奶分別為7.48×104t、0.32×104t、3.68×104t、3.48×104t、17.26×104t、13.94×104t,各種畜產品幾乎翻了1倍,達到歷史第1次高峰期;1987—2003年的15a間,豬牛羊肉總產量、豬、牛、羊肉產量、奶類產量、牛奶分別為8.8~19.0×104t、0.31~0.92×104t、4.08~10.8×104t、4.0~7.36×104t、16.0~25.1×104t、12.1~19.6×104t,各種畜牧產品量基本呈逐年上升趨勢。2004—2015年間也是如此,到2015年底,豬牛羊肉總產量、豬、牛、羊肉產量、奶類產量、牛奶分別為29.28×104t、1.07×104t、21.63×104t、6.59×104t、35.44×104t、30.47×104t,達到歷史頂峰[5](圖4)。

2 存在的問題

2.1 草地生態環境脆弱

西藏由于海拔較高、氣候環境惡劣,本來草地的生態環境就很脆弱,再加上草原建設投入不足,致使草地生產力下降,這嚴重制約了西藏草原草地畜牧業的發展。

2.2 生產方式落后,飼養模式單一

受海拔氣候、傳統習俗等因素影響,西藏牧區牛、羊養殖仍以草場放牧為主,基本上是完全依賴于天然草地的落后生產方式,導致牛、羊冷季因缺料掉膘;牧區還飼養著不少應該淘汰的老弱病殘牛、羊,它們已經失去飼養價值,白白消耗著寶貴稀缺的飼草資源,造成資源的浪費等;飼養模式一般采用“牧繁牧養”模式(牧區繁殖,牧區放牧飼養的模式),由于牧區環境條件惡劣,不適合牛、羊進行繁殖生產,這樣就會出現不少牛犢、羔羊凍死、餓死的現象,特別是母牛、母羊難產時更會造成不可挽回的損失。

3 建議

3.1 堅持“以草定畜”的方針,加大草原建設投入

逐步加大草原建設投入,著重發揮大自然的自我修復能力。為從源頭上扭轉生態惡化的趨勢,要根據西藏草地資源實際情況推行以草定畜、定期監測、檢查等;必須堅持事前保護而不是事后治理、自然恢復為主而不是人工建設為主[9]。以加強草地保護和生態環境綜合治理,實現草地資源永續利用。

3.2 改善生產方式,探索合適的飼養模式

西藏有廣闊的牧區及飼草料資源豐富的農區,農區具備為牧區貯備一些飼草料的條件。通過在牧區特別是生態嚴重惡化的地區推行半舍飼和季節性舍飼、在牧草生長期和結實期實行階段性禁牧等措施,來改變目前完全依賴于天然草地的落后生產方式。

采用“農繁牧養”模式(即在農區繁殖、牧區飼養)。由于農區飼草料資源豐富、人工授精技術力量雄厚,如果把牧區冬季牛、羊的繁育任務轉移到農區,由農區為牧區提供用于育肥的公牛犢、公羊羔及用于繁育的基礎母牛、母羊,牧區就可以減掉那些失去種用價值的公牛、公羊及生產性能低下的母牛、母羊。這樣就可以為草原減負,把農區與牧區整合為一個統一的生產系統。

通過對西藏草地畜牧業的發展情況、存在的問題進行分析,提出了促進西藏草地畜牧業健康發展的相關建議,其中包括適合西藏牧區發展的肉牛肉羊養殖模式-“農繁牧養”,即牛、羊的繁育任務由農區負責,牧區只負責育肥公牛犢、公羊羔及基礎母牛、母羊等的飼養,這樣就能形成農區與牧區的互補,使當前牧區的肉牛、肉羊生產擺脫困境,也能為草原減負,從而大力促進西藏畜牧業的健康發展。

參考文獻

[1]王敬龍,拉巴,多吉頓珠,等.西藏牧草產業發展存在的問題和對策[J].西藏科技,2013(03):52-55.

[2]次塔,白吉.立足發展草原畜牧業全面建設牧區小康社會-關于加快發展我區草原畜牧業的幾點思考[J].西藏科技,2004(10):59-64.

[3]多吉戰都.西藏統計年鑒·2016[M].北京:中國統計出版社,2016:182-184,160,165.

[4]尼珍.發展西藏特色畜牧業的措施[J].中國畜牧獸文摘,2015,31(12):9,15.

[5]任子利,趙彥玲,王建州,等.西藏那曲地區綿羊資源調查與分析[J].河南農業科學,2011(08):198-201.

作者簡介:任子利(1969-),男,河南衛輝人,副教授,博士,碩士生導師,研究方向:動物遺傳育種與繁殖;周芳(1989-),女,山東德州人,博士,講師,研究方向:環境政策的經濟分析;張敏(1961-),女,山東平陰人,教授,碩士生導師,研究方向:生態旅游。