朝圣者是不創造世俗價值的

衛毅

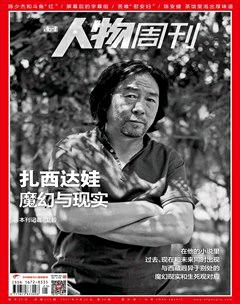

藏地密碼

人物周刊:在藏地生活和在別的地方生活,有什么不同?

扎西達娃:西藏的確有很多神跡的東西,不僅僅是傳說,很多都讓人不可思議。除了傳說、宗教,還有高原嚴酷的大自然和奇異的事情。在西藏,很多事情都被當作是自然的事情。這里的人相信世界有多個,不只是一個現實世界。我們看一棵樹,可以摘它,可以折它,但藏族相信萬物都是有生命的,要小心對待它。

我愛人是漢族人,有一次,她跟我說了同一天里發生的兩件事。在成都,她住在武侯祠公園附近,經常去那里散步。有一天,她在公園里看到一個藏族小伙,蹲在那里念經,拿個小棍在地上挑。她很好奇,走過去看。發現地上有一條蚯蚓,藏族小伙一邊念經一邊把它挑到草叢里,他怕別人踩到它。同樣是那一天,我愛人在公園里還看到一只青蛙跳到路上,幾個漢族婦女看到了,大喊,趕緊把它抓住,拿回去吃了。我太太聽到了,趕緊把青蛙趕到草叢里。這是很鮮明的對比,藏族對待生命的態度是不太一樣的。

人物周刊:你認為藏族某些對待世界的態度,是怎么形成的?

扎西達娃:前些年,有個機構列出了幾十個值得一去的地方,提到西藏,他們的理由不是宗教的,也不是文化的,而是說,這里是會讓人的生理產生痛苦的地方。

因為這里會產生高原反應,即使你住最好的酒店,該頭疼還是會頭疼。這個地理位置讓人的生理產生了變化。在我看來,藏族人一切的創造,很大程度上都和高原反應有相當大的關系。

我們經常會說這里條件艱苦、高寒、物質匱乏,但很少有人談到缺氧給人的頭腦、視覺、思維方式帶來了什么。一個人在缺氧狀態下,思維是和正常狀態下不一樣的,缺氧缺到一定程度,是會出現幻覺的。

很多從外地到西藏的人說“西藏有毒”“靈魂的震撼”,其實就是他們在缺氧狀態下的一種“嗨”。藏民族的很多文化藝術,都是在這種很“嗨”的狀態下創作出來的,我們叫神明鬼怪的藝術。

漢族的史書,規矩又嚴謹,什么時候什么地方發生了什么事,雖然很概括,但是都力求準確。藏族寫歷史,天上會掉下來一個國王,蓮花生大師一路降魔,藏族的歷史就是神明鬼怪的歷史,但對他們來說,這不是神明鬼怪,而是真實的。

我一半受漢族文化和西方文學的影響,同時我是個藏族人,生活在西藏,我能理解藏族人的思維方式。比如,我們開著車去草原,到了草原上是沒有路的,都是車轍。我們要去一個村莊,找一個向導帶路,沒有路標和方向,地圖上不顯示。你問牧民,牧民就跟你說,這個山是格薩爾王的衛士一條大腿砍下來立在這里的,那里又是和哪個神話人物有關的,都是神話中的東西。對他來說,就靠這些在草原上荒無人煙的地方放牧生存,幾十公里沒有一個人,沒有音樂、沒有收音機、沒有文字,日復一日年復一年,在陽光下看著羊,如果這些東西不是有生命的東西,他肯定會瘋掉的。他會把它們看成是活靈活現的,他就與它們對話。只有這樣,這個民族才能生存下來。藏族在這么高這么荒無人煙的地方,如果自然在他們眼里是沒有神性的,這個民族根本就待不下去。

人物周刊:電影《岡仁波齊》公映后,引發大家對于藏地和藏人的討論。有人覺得磕長頭、轉山愚昧,有人覺得這里的人保持了很好的精神世界。你是怎么看的?

扎西達娃:在一個高度發達的現代國家里,是不會出現這些現象的。人們為什么對這個感興趣,你讓他們自己走一遍,一天都走不下來。人們從這里面發現了信仰的力量,一方面看起來愚昧,一方面又具有強大的精神力量。

畫家余小冬離開西藏前畫的《干杯西藏》

其實每個人都有信仰,不過現代人很多的信仰是現實的世俗的——功名、成就、金錢、物質。藏族人的追求和這些是沒關系的,它不實用,但它又很強大,可以超越世俗的欲望。這種信仰里有一種其他地方少有的力量,讓人不由自主對它另眼相看。

我們再去探討這種信仰的方式,只能說,我們是能遠觀但是做不到的,不能給自己帶來什么,學到什么。如果說,讓我拋棄一切世俗的功名,讓我去磕長頭,我是做不到的。這并不創造價值,不能提供文明和高科技。但如果沒有了這些,西藏就什么也不是了。我覺得,最好的方式是信仰和朝圣在心中,而不在身體。

作為一個公民,我們起碼應該有公民價值,自己除了能謀生,還要能為他人服務。朝圣的人是不創造世俗價值的,如果都有信仰,卻不創造世俗價值,那也很可悲。

我們其實是可以成為圣潔者的,但是不一定要使用這種方式。我們活著不是為了證明自己是個圣潔者。不證明就好了,證明的話就很痛苦。如果費盡心思表明自己是圣潔者,就很尷尬、麻煩又痛苦。那樣的話,你本身就不是個圣潔者了。

《岡仁波齊》是在用一種極致的方式,讓世界上的人看到還有這樣的人。告訴我們,他們強大的內心信仰不會被世俗的東西動搖。

人物周刊:你有宗教信仰嗎,還是一個理性主義者?

扎西達娃:我給自己的定義是有神論者,一個神秘主義者或者不可知論者,但不是皈依于哪一個宗教。我相信有超越人類意志的力量,說他是神也好,上帝也好,都可以。人一旦皈依哪個教派,就要開始在禮節、儀軌上限制自己。這其實是對自己力量的不能完全倚仗,需要借助集體的力量,感受到彼此鼓勵。

人物周刊:你的藏族名字“扎西達娃”是什么意思?

扎西達娃:我的名字比較中性。藏族的名字分三種:一種是非常男性的,比如頓珠、多吉;一種是比較女性的,比如卓瑪、央金;還有就是比較中性的,男女都可以用的。“達娃”有兩個意思,一個是“星期二”的意思,可能我是藏歷星期二出生的,還有就是“月亮”的意思。“扎西”是吉祥的意思,“扎西達娃”就是“吉祥的月亮”的意思。我剛開始發表作品的時候,被人以為是個藏族女作家。

80年代的西藏文學

人物周刊:你接觸拉美魔幻現實主義比較早,上世紀80年代初就已經寫出這種風格的作品了,比許多中國作家都領先。

扎西達娃:“文革”結束之后,文學開放是全方位的。有18、19世紀文學的再版,有的作家50年代看過這些作品,但我們這代人沒有。美國二戰后的黑色幽默、后現代主義,法國的新小說,這都是60年代后出現的,是新來的。全世界的文學都來了,日本文學、拉美文學、東歐文學等等,就看自己喜歡什么了。西藏的這批作家,眼界更寬一些。

中國每個省份都能找出昔日的文學大師,比如湖南有沈從文,浙江有魯迅,北京有老舍,但西藏沒有大師,西藏除了幾百年前出了兩部詩體古典小說外,不算有真正意義上的小說。在西藏,現代小說是空白。我給自己的定位是西藏現代主義文學奠基人,既不是豐碑,也不是其他什么。

人物周刊:在你們這批西藏作家之后,大家好像也想不起后來的作家了。

扎西達娃:其實全中國都這樣,哪有超過80年代的呢?雖然現在獎金幾十萬上百萬,但最好的作家還是當年那一批,最好的作品也是那個時候的。

人物周刊:看你的小說,有時候很難感覺到其中的主題。

林芝尼洋河

扎西達娃:我有幾篇小說屬于寫完后自己沒看懂的,當時不明白為什么沒看懂,是不是出問題了?直到有一天,我看卡夫卡傳記,他說寫完《鄉村醫生》后,他自己都沒看懂在寫什么東西。其實,當作者把作品寫完后,自己也就變成了一個讀者,并不比讀者更了解自己的作品。好像人格分裂一樣,寫作時是一個人,寫完后看的時候,是另一個人,作者寫完之后就消失了,再讀的時候和別人一樣,也許一些評論家比我看得還懂。我的《自由人契米》是我自己很喜歡的小說,其實也是因為我自己也有些看不懂。沒看懂不代表沒樂趣,看懂了反而有時候會很枯燥,最重要的是一個愉悅的過程,而不是結果。

人物周刊:很多人表示你的作品中有類似蒙太奇的東西,都是一個個片段,有大量空白,你也不會去解釋其中的邏輯。

扎西達娃:其實作家是自由的,與編劇是有區分的。編劇需要一些規則,讓它層層推進。但小說不用,按照天賦來就好。

人物周刊:之前你說過,“怎么寫”比“寫什么”重要,一直是這樣看嗎?

扎西達娃:我現在還是認為“怎么寫”比“寫什么”更重要。其實什么都可以寫,媒體發現的信息比你更多,寫什么是一個沒有意義的話題,誰都可以去寫,但怎么寫就不是人人都會寫的了。比如電影《皮繩上的魂》,我寫的時候很自信,至少在中國的電影史上沒有這樣的電影敘事。

人物周刊:1985年,除了《皮繩》,《西藏,隱秘歲月》同樣廣受好評,后面一部,更像一部長篇小說的格局。

扎西達娃:兩篇都是同一年在《西藏文學》發表的,只隔幾個月,一篇在第一期,一篇在第六期。其實當時想寫的是三部曲,都是“西藏”開頭的,都有“一百零八”這個數字在里面。《西藏,隱秘歲月》里其實寫了一百零八年,這也是一個密碼,其實我標注了時間,但別人看不出來是一百零八年。先寫了一九一零年,然后斷了,到一九二七年,然后是一九五三年,一九八五年。一九一零年到一九八五年,是沒有一百零八年的,但寫作是一種文字游戲,藏了一些密碼在其中,真正的密碼在一八七七年,這樣到了一九八五年,就寫了一百零八年了,如果只看書的大標題,是發現不了的。

人物周刊:為什么會以中篇的形式呈現,而不是長篇?

扎西達娃:因為當時沒有寫長篇的經驗。當時寫得很快,手寫其實也就不到一個月。我覺得這一篇比《皮繩》要好。我不知道為什么《皮繩》有那么大影響,我自己也有些納悶。作家認為最好的作品,可能會與社會認可沖突。

人物周刊:你喜歡自己的哪些小說?

扎西達娃:短篇是《風馬之耀》和《自由人契米》。中篇比較喜歡《地脂》。

人物周刊:有評論者覺得,你的作品在80年代受到的重視不夠,應該有更高的歷史地位。

扎西達娃:坦率來說,文學地位,我其實是沒爭過的。我從小接受的是平民主義教育,人人生而平等。但這幾年,我會覺得這個觀點有些幼稚。說出來可能有點裝,但骨子里是很隨意的。有人說,你該得到的都得到了才說這話。但怎么說呢,一開始我就是有了就坦然接受,除了有些受之有愧外,不會覺得得到的太少,我已經被上帝很眷顧了。做一個普普通通的人,我就很滿足,無論寫不寫東西都很快樂。我作為在文壇上快要消失的人,你這次來采訪我,我還有些忐忑不安。

人物周刊:現在和影視圈接觸比較多?

扎西達娃:其實我也沒在圈里工作過,就是導演來找我,我和導演合作劇本就好了,和其他人都沒什么關系。所以,現在誰是一線導演和演員我也不清楚,不關心。我喜歡的是電影本身。

皮繩上的魂

人物周刊:《西藏,系在皮繩結上的魂》被認為是你最重要的小說,我都不知道自己現在念的這個名字對不對,有時候是“結”,有時候是“扣”,有時候“結”和“扣”都沒有,有時候有“西藏”,有時候又沒“西藏”,哪個是最標準的?

扎西達娃:很少有人把這篇小說的名字說全過的。最早的原小說名字叫《西藏,歲月系在皮繩結上的魂》,發表在《西藏文學》1985年第一期頭條。等到《民族文學》轉載的時候,“結”就變成了“扣”。再后來,有的就沒了“西藏”。有些亂,很有意思,很少有小說連名字都可以有很多版本。張楊拍這個電影,為名字和我商量了好久,最后叫作《皮繩上的魂》,這個名字最簡單了。

人物周刊:《西藏,歲月系在皮繩結上的魂》成了你文學創作的一個高峰,還記得當時構思、出爐的全過程嗎?

扎西達娃:我自己覺得,在我所看過的小說里,沒有這樣寫過的,是比較具有創新性的。我和我筆下的主人公成為一個故事,時間也出現倒流,出現幾個時空。寫的是未來、現在和過去。

人物周刊:大家可能會想到《百年孤獨》的開頭,那個包含了“過去、現在和未來”的句子。

扎西達娃:我記得不是很清楚是在創作之前還是創作之后看的《百年孤獨》,沒有太多的印象。有一個印象比較深的是一部美國電影《回到未來》,片名就很吸引人,未來怎么可以回到,為什么是回,太神奇了,而到底是回到過去還是未來說不清楚。另外一個受到的影響是現代畫家埃舍爾,他的畫把二維變成三維,一只手看不出來是左手還是右手,水的循環看不出哪里是頭,哪里是尾。還有一本書——《熵:一種新的世界觀》,大家談論熵對世界的影響,還有羅馬俱樂部的調查報告,對我產生影響的,不只是文學本身。

人物周刊:《西藏,系在皮繩結上的魂》的結尾,時間開始倒流,為何有這樣的設計?

扎西達娃:佛珠是一百零八顆,轉到一百零八顆之后,再數,又是第一顆。西藏的整個世界觀就是個圓,不斷在循環。一百零八顆珠子,代表走了一百零八天,這意味著,第一百零九天,又是從第一天開始。

人物周刊:在小說里,活佛念的是你還沒發表的文字,這是想表現什么呢?

扎西達娃:想表達不知道這個故事是活佛講給我的,還是活佛看了我的文字后知道的。后來有幾篇小說也是這樣的,不知道是作家自己寫的,還是書中人物講給作家聽的。就像埃舍爾的畫,看不出來是右手畫左手,還是左手畫右手。這也是我在文學探索中的一個樂趣。

人物周刊:《皮繩上的魂》是怎么從小說變成電影的?

扎西達娃:有一年,張楊通過朋友介紹找到我,那時候他還沒看過小說。一開始,他就說他想拍一部電影,關于轉山的電影,就是最近的《岡仁波齊》。當時他在云南大理,想拍雪山朝圣。我不知道作為電影劇本該怎么寫。跟他聊了一次,發現方方面面不好推進。后來,他看中了我的小說《西藏,系在皮繩結上的魂》,他知道這小說在中國文學界有影響。那是2006年的事情。

其實,在1986年,某電影廠文學部主任和一個導演專程到西藏來找我。我當時不是很懂電影,他們把小說改成劇本后,我不是很滿意。張楊找我之前,小馬奔騰有人來找過我,他們當時剛創業,給的價錢很低,我本來也興趣不大,也沒談成。

張楊找我,我也不知道該怎么改。后來聊著聊著,覺得《皮繩上的魂》和《去拉薩的路上》有一些共同點——人物都是在行走,一個女孩找不到方向,一個人被很多種元素追殺。可是,《皮繩》相當于喬伊斯的《尤利西斯》,按理來說是不可改編的,如果要改,就只能改變元素,但去了元素,它就是一個十分普通的行走片。

我還是想在時空上做一個嫁接,有一天晚上,突然就通了,找到了一個點。在結構上,這個故事應該是中國唯一一部魔幻現實主義電影。它是比較特殊復雜的。在電影上,最簡單和最復雜都是最難的。復雜的電影就很考驗智商了。中國近些年的許多電影太弱智了,看五分鐘就可以知道結局,看的就是中間的表演和細節。

人物周刊:《皮繩》的改編,特殊在哪里?

扎西達娃:電影在某種程度上是對小說的詮釋,我為什么會寫這本小說,電影里會講出來。電影里的這個作家,童年有過一個經歷,他害怕,逃避了。多少年以后,他寫了這個小說。這是什么經歷呢?一個女孩從山上掉了下來,她戴著天珠,因為走不了了,就要把它交給那個小孩,小孩卻逃避了。小孩長大之后,變成了作家。后來,當他見到自己筆下人物的時候,天珠又到了他手中。這是一種宿命論,天命不可違背,該是你的任務是逃不掉的。在電影里,我解決了我對小說的詮釋,而不是把一部小說變成一部商業片。你看完之后就會知道為什么叫大揭秘,不是故事的大揭秘而是人物關系的大揭秘。

人物周刊:包括《去拉薩的路上》,你的作品中有過幾次對復仇主題的描寫,如何在文化意義上去認識“復仇”?

扎西達娃:我個人是和平主義者。但康巴人是比較血性、單純、愛憎分明的,一直到現在為止,康巴人這種愛恨情仇都是世代相傳的。這是他們的價值觀,不會覺得有什么不道德。這樣的觀念,代代相傳,對人的生命和一家人的傷害是很大的。一輩子的使命就是拼盡一切為父報仇,很悲壯也很慘烈。很多民族的這種血性,慢慢地被法律或者文明淡化,但康巴人沒有。你可以在甘孜看到,那里的人長得的確很高大,但是有的受教育程度不足,很多問題用武力解決,他們的魅力在于這里,悲哀也在這里。

文學的前途

人物周刊:你說過,文學不是源于生活高于生活,而是另一種生活。

扎西達娃:在我看來,這另一種生活就是幻覺中的東西。

人物周刊:你好像有一部沒有完成的長篇小說?

扎西達娃:對,當時隨便起了一個名字叫《桅桿頂上的墜落者》,在《西藏文學》發了一個章節,看了有點意思。那個就是你以為是今天的拉薩,寫著寫著會變成30年前或者解放前的拉薩。兩個時空不知不覺漸變,把過去、現在和未來放在一起。不知道從哪里變過來。我的很多小說都用了這種方式,比如說,前面寫30年代的拉薩,出現貴族之類的人物,突然會發現到了今天拉薩的一個圖書館內,中間沒有一個明確的停頓。可能是我受畫家埃舍爾作品中漸變的過程的影響,在一個連續的敘述過程中,時空發生了轉變。這是1994年寫的篇章,后來一直沒有完成。

人物周刊:你是覺得沒意思,所以不寫了?

扎西達娃:這里面的原因很多。其實你們應該叫我原作家扎西達娃,因為我現在不寫小說了。

我覺得自己不可能寫出80年代的那種作品,不是說沒有那種能力或者天賦,而是環境不同了。我也很難做到像很多作家那樣,白天上班,晚上用業余時間寫作,我真的做不到。我的寫作是一個完全放松、不受任何打擾的狀態。如果說我知道明天下午有別的事情,哪怕給我24小時,我一個小時都沒辦法寫,就像有一個枷鎖。可能將來退休以后,我會繼續寫。

如今互聯網上碎片化的東西太多,傳統意義上的文學,別說別的作家,連我自己的東西,我都不會去讀。或者說,這么多年來,我喪失了閱讀的興趣。這些年,我對電影產生了興趣,就去淘片子,網上片子不多,我就去淘碟.我有兩萬多張碟,放了一屋子,現在很多都變成了白盤。我覺得這也是一種樂趣,從閱讀文字到觀賞影視作品,只要它能讓你產生愉悅。不能說文學就一定是高的,影視就是低的,人的生命應該以自己的愉悅感受為主。

人物周刊:你曾經對來訪的人說,不要問我讀了什么書,應該說我閱讀了什么,這里的閱讀包括多媒體。

扎西達娃:現在閱讀的門類很多,比如社會科學、自然科學都是很有意思的。為什么一定要是文學呢?而且我現在對文學對小說持悲觀態度。文學現在成了少數人自娛自樂的東西了,不能對大眾有什么影響了。過去的小說家是一個心靈的醫生,起著類似牧師的作用,他還會提供現實中沒有的生活場景,比如異鄉的世界。當年只有作家才做得到。他鄉、異國情調和命運能夠引起共鳴,現在電視、旅游都可以提供。

但文字自身的魅力是文學的一種特權,它沒有意義但是能打動心靈。就像美學,真正美好的東西是沒有價值的,一朵花有什么價值?它不能吃不能喝不能用,它就是用來觀賞的。比如音樂,它能干什么?又不能帶來財富,不聽歌也不會死,但是它很美好。美好的東西就是無用的。但我們現在都強調實用的,有價值的。而最高層次的唯美的東西,它是沒有的。

現在社會問題交給社會學家,經濟問題交給經濟學家,政治問題讓政治家去解決。人的靈魂在萎靡,跟高科技有關。我女兒寫幻想小說,寫我們的科技很發達,但是文明成就很低。我們經常說我們過去的一些美好的傳統沒有了,過去的禮儀也好文化也好,今天我們經常看到的是貪婪、訛詐、碰瓷,我們彼此之間不信任了。當我們都變成這樣,文學這種最高端的東西我們就不配享受了,也就沒有人享受了。我們每天看看心靈雞湯就好了,拿那些東西出來也就沒有什么意義了。只有作家自己看,那不如作家自己在家里想想就好了。

人物周刊:作家該怎么辦呢?

扎西達娃:我覺得這是一個多元化社會,誰也不能代替誰,每個人只要在自己的位置上自得其樂就好。不要覺得自己很小眾,或者說,小眾了還希望票房高,票房高的也不要期望自己的內容有多深刻,有票房就夠了。

人物周刊:有些人的痛苦源于想兩者兼顧,既想有票房又想有深刻的內容。

扎西達娃:是,想獲得純文學獎,還想有很多讀者,有很高稿酬,還想有個作協主席什么的當當。

人物周刊:以后有什么打算,還會再寫么?

扎西達娃:我打算退休以后,開始一種新的生活方式,不用上班了,每天生活自己安排。也可能開始回歸閱讀,讀小說,主要是西方文學。可能會重讀一些過去的經典小說。讀的過程中可能會發現一些新的小說家。這些年我真的已經很少讀小說了,但會關注一些旁門類的,比如文明的走向、互聯網、人類簡史、生命極限,還有一些黨史之類的書吧。其實我對政治的興趣,是想知道它究竟怎么回事,但不介入。