家庭暴力淺析

于敬竹

河北大學政法學院,河北 保定 071002

家庭暴力淺析

于敬竹

河北大學政法學院,河北 保定 071002

家庭是人們活動的重要場所之一,也是人們社會生活的主體。而家庭暴力伴隨著社會生活的發展,已經變成一個全球性問題,并且受到了各個領域的廣泛關注。本文通過對家庭暴力的定義及特點的介紹,從家庭暴力產生的原因進行分析,提出具有現實意義的可行性建議,重點從法律層面使家庭暴力得到有效的控制,并給予施暴者以制約,希望為家庭暴力的解決提供有價值的參考。

家庭暴力;破壞性;法律援助

一、家庭暴力的界定及現狀

家庭暴力的含義:對家庭成員進行傷害、折磨、催殘和壓迫等人身方面的強暴行為,其手段包括毆打、捆綁、殘害、拘禁、折磨(限制人身自由、超強度勞動)、凌辱人格、精神摧殘、遺棄以及性虐待等。①

據統計,在中國約有25%的女性曾在婚姻生活中遭受過家庭暴力,其中,5.5%的女性明確表示自己遭受過毆打虐待;33.5%的女童和52.9%的男童曾遭受過父母體罰及啜打。2011年,據北京青少年法律援助研究中也的數據顯示,在所研究調查的300位未成年兒童中,86.33%的案件為父母施暴;17.72%的未成年兒童曾表示長期往復受到此類傷害。另據資料顯示,在我國65歲以上的老年人群體中,表示遭受過家暴虐待的為13.3%②。同時,據研究調查,家暴受害者平均在遭受35次家暴之后可能才會選擇報警去解決問題③。

二、家庭暴力的特點及危害

(一)家庭暴力的特點

家庭暴力的嚴重性得到了全世界的普遍關注,已經成了一個全球性問題。世界銀行的資料顯示,20世紀全世界有25%-50%的女性都遭受過不同程度的暴力虐待。全國婦聯2004年的調查發現:約有30%的家庭都有家庭暴力的現象發生。農村和城市的家庭暴力現象也在不同環境下存在。

而正是這種家庭暴力的嚴重問題導致了家庭成員中的孩子及老人的身心健康收到嚴重損害,甚至成為導致校園暴力的隱患,老年人致死、致傷現象也會隨之增多。

家庭暴力的復雜性就在于它不單單是一個人的事件,而是聯系到夫妻雙方乃至雙方家庭所組成的一個小社會的體系,無論是作為施暴者還是受害者都要為其行為承擔相應責任,作為施暴者要考慮到社會對于這種破壞行為的容忍度和所要承擔的法律制裁,作為受害者要通過受暴行為得到有效的法律支援,以避免此類現象再次發生,所以,家庭暴力涉及范圍之廣就正是它的復雜性的一個具體表現。

家庭作為一個相對穩定的活動場所也就具有了持久性的特征。施暴者和受害者長期生活在一起,所以施暴行為并不單純的是一次簡單的家暴事件,而是可以長期實施。而且,如果受害者長期遭受家庭虐待而不反抗,經過一段時間后這種現象因為沒有得到控制就會變得更加嚴重,如此往復,周期也會越來越短。家庭暴力的原因多是爭吵所致,進而發生嚴重的暴力現象,當暴力現象得到施暴者的悔改或者受害者的原諒后就消失,而當新一輪的爭吵發生時,家庭暴力現象又會隨之發生,如此形成一個循環往復過程。

(二)家庭暴力的后果與危害

家庭生活幸福需要和諧穩定的環境,家庭暴力的發生是導致急停生活階梯的重要破換因素,資料顯示,1985年在奧地利由于家庭暴力事件的發生而導致的家庭破裂的案件占總數的59%。

家庭暴力的直接目擊者就是孩子,他們在成長發育階段心智上不成熟,家庭暴力的發生會使他們對于父母的家庭生活作出重新判斷,影響他們價值觀的形成。甚至當他們親眼目睹家庭暴力發生時,會形成他們對于身邊事物的認識,為校園暴力的發生埋下隱患。

家庭暴力是引發社會不和諧的重要因素,甚至會引發犯罪,很多家庭暴力現象背后就是婦女遭受的不平等待遇,從而引發他們心中的強烈怨恨。由于長期遭受家庭暴力女性就可能會通過犯罪的方式來發泄自己心中強烈的不滿和怨恨。河北省一項婦聯調查資料顯示,在2003年至2006年期間河北省共發生婦女反抗家暴以致犯罪的暴力事件81起。

三、產生家庭暴力的原因分析

(一)歷史原因

雖然現在的社會文化已經得到很大程度上的解放,但是封建傳統觀念根深蒂固,依然改變不了人們傳統觀念中男女地位的差異。封建傳統觀念下的女性地位依然受到影響,絕對男權主義依然在那些經濟不發達的地方長期存在。而那些長期受到封建思想束縛下的女性在長期的痛苦壓迫之下就容易產生心理上的不平等,隨之一些惡性家庭暴力事件就會發生。

(二)經濟原因

這與家庭角色中的經濟地位有關,家庭收入的多少決定了家庭地位的差異,在一些經濟相對落后的地區這種情況更為普遍,人們更多地受到“男主外女主內”這樣傳統觀念影響,更多的將經濟條件看成決定男女地位差異的重要因素,所以,隨著社會的發展,女性雖然在經濟上取得相對獨立的地位,但是依然會受其影響,這也是家庭暴力產生的重要因素。

(三)社會原因

從整個社會對于家庭暴力的認識來看,并沒有把家庭暴力列入社會普遍關注的重要問題上,人們對于家庭暴力的認識也僅僅停留在一個非常淺顯的層面上。而且當家庭暴力嚴重時必須要用運用法律手段解決問題時,很少有行之有效的措施進行調解處理。這也是家庭暴力得不到有效解決的一個重要原因。

四、解決家庭暴力的對策分析

(一)政府各部門應明確相應職權

行政機關可以對家暴問題進行有效的監督或者實施一些控制措施;民政和統計部門應該進行入戶調查訪問,調查有關于家庭暴力的相關數據,整理成庫,以便其他部門對家庭暴力有相關了解;財政部門應該運用相關統計分析數據給予解決問題的部門以適當的財力資金支持;教育部門要從教育源頭出發,在一開始就要樹立一種端正的觀念,讓孩子們對家庭生活有一個基本的認識;醫療部門應該及時給予受暴者醫療救助,必要時給他們開具相關證明和鑒定結果等。

(二)強化家庭暴力法律手段的干預

由于家庭暴力的隱蔽性和復雜性等特征,當事人雙方所處的社區居委會也好、婦聯組織也好,都只能起到緩解作用而難以從根本上使家庭暴力的現象得到控制。所以發揮法律的作用就顯得十分重要。

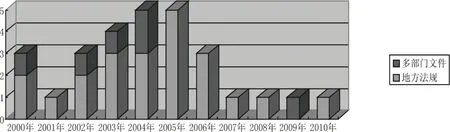

圖一 2000-2010年全國有關家庭暴力法律法

人民法院、人民檢察院和公安機關承擔著為人民服務、保護人民權益的重要職責。所以各部門應該相互配合,互相監督,依法解決暴力事件,盡可能減少類似事件的發生。公安機關接到報警應該及時出警,同時做好相關記錄,以便于受害者可以得到及時維權;人民檢察院審理案件時應該及時公正,給受害者一個合理的說法;人民法院在查明事實真相以后要根據施暴人的態度及時給予其相應的制裁和懲罰措施。

(三)對受害人提供相應的救助手段

1.提供法律援助

法律援助是指:“在國家設立的法律援助機構的組織、指導和統一協調下,律師、公證員、基層法律工作者等法律服務人員,為經濟困難或特殊案件的當事人免費提供法律服務幫助,以保障實現其合法權益,完善國家司法公正機制,健全人權及社會保障機制的一項法律制度。”④對于受害者,我們應該盡可能多的為他們提供法律援助,向政府和社會尋找資金支持,同時接納社會各屆對于在家庭暴力提供支持的法律志愿者,為家暴事件的解決獻計獻策,最好能夠委托相關人士入戶訪問并且通過電話熱線給予受害者法律援助和提供解決問題的相關信息,使法律援助及時有效。

2.提供社會救助

(1)媒體營造社會輿論。宣傳作用非常重要,進行電視媒體的宣傳活動,要大力宣傳《憲法》、《婚姻法》等法律文件,讓社會大眾感受到國家和政府對于這類事件的重視;志愿者可以把有關制止家庭暴力的宣傳手冊發送到每個人手中,使有關家庭暴力的法律知識得到普及;還可以組織公益講座,讓更多的人了解在發生家庭暴力以后該通過何種手段解決問題,如何得到社會各界的援助。

(2)社會福利機構建立庇護場所。福利機構為受害者提供避難所可以有效防止受害人再次受到傷害,讓雙方之間得到解決問題以前的相對緩沖,受害者在避難機構可以得到問題解決之前的必要的物質生活的基本保障,并且能夠使受害者在得到基本的保障的情況下拿起法律武器解決自身問題。

3.發揮社區作用

居民生活和活動的重要場所就是社區。社區工作人員在社區中可以進行很好的宣傳活動,組織有獎競猜等活動讓大家更多的了解到家庭暴力的嚴重危害;社區工作人員作為距離家庭暴力最近距離的人,可以在第一時間對家暴事件進行干預和調解,盡量減少雙方的傷害,

4.發揮心理咨詢機構效用

心理咨詢的作用不僅僅在于受害者,對于施暴者來說也需要相應的心理疏導,心理咨詢可以進行催眠等使受害者說出受害經過,減輕其心理壓力;而對于施暴者可以通過心理輔導糾正其不正常的心理觀念走出心理困境,從而更好的生活。

[ 注 釋 ]

①張亞林.論家庭暴力[J].中華行為醫學與腦科學雜志,2004,14(5):385-387.

②傅立群.共筑反家暴防線一<反家庭暴力法>解析(上)[N].杭州日報,2016-3-7.

③楊根喬.家庭暴力的現狀、成因及其對策[J].合肥學院學報,2008(6):19-20.

④李瑩.婚姻法中對家庭暴力的救助措施與法律責任[J].法學雜志,2003(5):70.

[1]柳娜,張亞林.家庭暴力施暴行為的代際傳遞[J].中華行為醫學與腦科學雜志,2012,21(11):1044-104.

[2]易榆杰.大陸地區家庭暴力立法狀況回顧[J].法制與社會,2013.6.

[3]張洪林.反家庭暴力立法的整合與趨勢[J].法學,2012(2).

[4]李明舜.反家庭暴力法應合理界定家庭暴力的概念[J].中華女子學院學報,2014(1).

[5]傅立群.共筑反家暴防線——<反家庭暴力法>解析(上)[N].杭州日報,2016-3-7.

[6]吳學安.人身保護令應成反家暴利器[N].法制日報,2016-3-3.

[7]高鳳仙.家庭暴力防治法規專論[M].臺北:五南圖書出版股份有限公司,2007.

[8]張紅艷.家庭暴力在青少年成長中的負效應及預防對策[J].社科縱橫,2007(8).

[9]聯合國多機構支持中國反家暴立法工作組.聯合國關于中國反家庭暴力立法國際經驗交流會(成果技術報告)[R].2014.

D

A

2095-4379-(2017)22-0093-02

于敬竹(1992-),女,滿族,河北承德人,河北大學政法學院,社會學專業碩士研究生在讀。