全球私人美術館報告

羅書銀 彭菲

隨著私人美術館的數量急速上升,有關美術館的公共職能問題在短時間內不斷放大。由Larrys List與AMMA(雅昌藝術市場監測中心)共同推出的全球首份《私人美術館調研報告》(以下簡稱《報告》)中,有兩個深刻的問題被提出:一個是私人美術館的定義問題;另一個則是私人美術館作為公立美術館的補充,如何發揮其社會性及公共性職能的問題。當公眾加強對藝術的渴望,提升文化消費的概念,通常沒有政府資金支持的私立美術館,如何在自動“造血”的前提下,有效地拉近大眾和藝術的距離,擔負起藝術普及的公共性職責,完成從私人向公眾化的轉向?不僅是當下急速發展的中國私人美術館,亦是全球私人美術館面臨的共同挑戰。

私立美術館,公立美術館之外的補充?

1990年在意大利都靈創立了私人美術館的Patrizia Sandretto Re Rebaudengo在回憶當初她決定創辦一個當代藝術展示空間時的情形說道:“我開始意識到,意大利的情況與紐約、倫敦和德國截然不同。首先,我們這里沒有那么多的當代藝術機構。你能想象羅馬國立當代藝術館(MAXXI)——這個國家的第一個當代藝術機構,2009年才開辦嗎?”

尤倫斯當代藝術中心副館長尤洋如此概括美術館使命:“一是通過展覽項目或者收藏,進行文化研究;二是作為公共機構鏈接藝術、文化和公眾。所以美術館的公共性是天然的。”

《報告》對全球私人美術館的到訪人數,開放時間,門票費用,展覽的內容,辦展計劃和數量,展覽的自藏品與外借品對比,美術館相關的活動及課程,公關、傳播及營銷,預算融資和創收等方面進行了分析研究,從中我們可以看到私人美術館的公共性職能體現在其運營的方方面面。

從《報告》所顯示出的數據可以看出,保持定期開放時間的私人美術館占大多數,85%以上的私人美術館采用這種方法。只有15%的私人美術館按預約開放。《報告》調研發現,預約開放的方式在西方國家,尤其是在美國、法國和希臘是一種更受歡迎的方式。另外,數據統計顯示,70%的私人美術館每年開放時間在200天以上。與此同時,由于公眾對私人藝術收藏品興趣增加的緣故,更多的私人美術館正在從預約開放轉變為定期開放。比如Vanhaerents Art Collection就是一個這樣的例子:“剛開始時,我們只是按約定在星期六開放。后來,經過一段時間以后,我們開始有了團體游客和個體游客。現在,我們正考慮將美術館每周開放兩天。”另外,《報告》調查發現,國內大部分的私人美術館都采取定期開放的模式,而且每年的開放時間幾乎都在200天以上。

從私人美術館的到訪人數,以及展覽數量方面來看,全球有61%的私人美術館每年接待的觀眾人數超過1萬,平均每年舉辦1-3場展覽。國內私人美術館的數據要高于全球,74%的國內私人美術館每年接待的觀眾超過1萬,其中37%在2萬人以上。在展覽舉辦頻率上也遠高于其他地區,美術館舉辦的展覽數量集中在10個左右。以龍美術館為例,過去三年,龍美術館雙館共展出約60場展覽,另外,大大小小的活動也一直不斷地舉辦。

除展覽數量上有明顯差異之外,中西私立美術館的門票定價也大不相同。據《報告》顯示,一半以上的私立美術館不收取門票費用。11%收費低于5美元,20%的門票費在5-10美元之間,14%收費高于10美元。大多數私立美術館偏向于免門票,這樣可以讓更多人進入美術館。相應的,國內私立美術館票價在20到50元左右,有一些商業類藝術展覽的票價在80元至200元不等。而且大多數收取門票的私人美術館也支持區分收費的做法讓觀眾走進美術館,給學生給予優惠,給老年人和兒童提供免費入場券等。

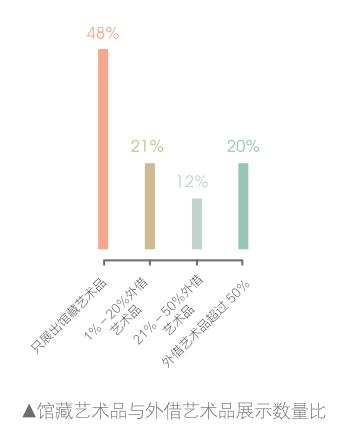

另外,在自藏藝術品及外借藝術品展覽數量比方面,只有二分之一的私人美術館展出其自藏的藝術品,這表明另一半的私人美術館需要借展。就國內的情況來看,大部分的私立美術除了日常的藏品陳列展,一年中還會策劃更多的展覽項目。一來是其自藏品很難全面,二來也是出于觀眾的需求,不斷更換的展覽項目可以更好地引起觀眾的興趣。

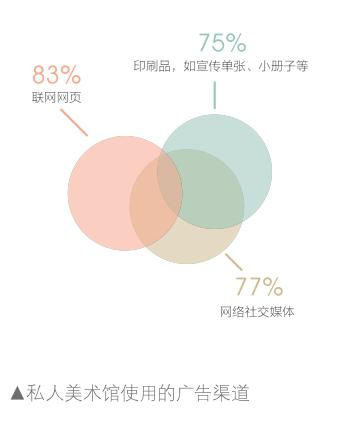

除了定期的展覽項目,美術館的其他公共設施,如商店,餐廳,以及公共教育活動、藝術教育課程等是私人美術館彰顯其公共性的重要體現。《報告》調查顯示,被調查的每一座私人美術館在提供“單純的”參觀展覽體驗之外,還提供其他的服務、活動、課程、藝術項目等。另外,全球90%的私人美術館都會利用多樣的社交媒體平臺進行宣傳從而擴大其公共性。

國內私人美術館的公共化轉向現狀

如何將美術館擴大到綜合的文化場所,是全球美術館都在面臨的問題。據《報告》顯示,意大利的 450家國立博物館中,190家美術館向觀眾推出了博物館商店、食品飲料和導游等設施服務;18%的私立美術館擁有衍生品商店,25%的美術館在館內向游客提供飲食。

之所以要擁有豐富多彩的公共活動項目與配套設施,李瓊波認為:“影響公眾審美是一個非常漫長的過程。經常去看一些藝術品,審美的發展會是自然而然的過程。相較于審美,藝術能夠帶給我們的創造力、想象力和可能性,如果說得更具體,它帶給我們的是冒險精神、實驗精神,接受了這樣的藝術培養,看問題的角度一定不會太局限,我更看重的是藝術的這些功能。”

私人美術館公共性的挑戰與未來趨勢

在談到中西方私人美術館的公共性所面臨的挑戰方面,林瀚認為:“國外的私人美術館經歷了很長時間的發展,到今天已經從完全的私人化發展成理事制,這點是值得國內私人美術館借鑒的。”

正如林瀚所說,國內的私人美術館因為發展時間相對比較短的關系,如何完成其基金會或理事制還是目前許多國內私人美術館所面臨的挑戰。而這會直接關系到美術館的預算融資、創收模式以及經營方式,從而在一定程度上決定了美術館的公共化方向與程度。

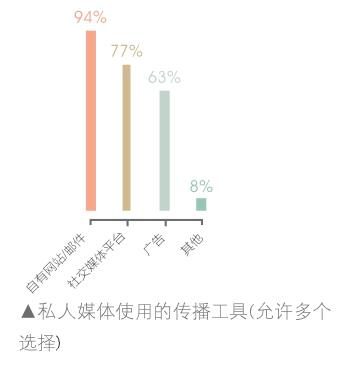

在信息化時代,私人美術館還面臨的另外一個挑戰則是如何利用多樣的社交媒體平臺進行公關、傳播及營銷。《報告》指出,在中國,像龍美術館、余德耀美術館等,因其實力雄厚,社會影響力、活躍度較高,因此頗受媒體和觀眾的關注,而其他美術館,卻并沒有尋找到更好的宣傳途徑,因此觀眾與美術館的展覽并沒有產生到一個良好的互動。反觀西方,尤其看重公眾及媒體對展覽的反應和評價,他們通過精準的電子郵件推送、廣泛的社交媒體以及廣告宣傳,與社會資源有著密切的聯系,讓更多的普通觀眾走進美術館,從而監督他們推出更高質量的展覽,由此就能形成一個良性循環,促進私人美術館的發展。

對于未來私人美術館如何完成其公共轉向,尤洋認為:“今天的觀眾走入美術館的動機是非常多元的,他們只是想體驗一個與眾不同的生活方式,對于這類觀眾,美術館擺出說教的口味是失效的。如今美術館將成為一個給予社區地緣性、綜合功能的文化場所。尤其在今天后波普、后網絡時代,需要對多樣的網絡文化現象有所了解,然后在這個基礎上去策劃呈現符合學術和公眾需求的項目。”

作為年輕的美術館,林瀚同樣看到了未來私人美術館加大公共性的意義,他談到:“私人美術館從一開始就要加強公共學術部的投入,包括對于觀眾的導流、展覽的講解,對于志愿者、講座、出版物,以及很多面向公眾的內容應該需要投入更多的精力。包括美術館對外的窗口:社交媒體及網站,如何去營造一個更好的公共氛圍?從而使私人美術館變成一個更能讓觀眾進入的地方。”

通過社交平臺與觀眾的交流互動,讓觀眾成為美術館經營的參與者或意見提供者在未來或許會成為許多私人美術館關注的重點。正如伊斯坦布爾埃爾吉茲美術館創始人埃爾吉茲夫婦所言:“在未來,美術館所面對的將不止是一個地區的觀眾。通過網絡,全世界的藝術愛好者都可以與我們一起在藝術的世界中旅行。”