山西省特色產業精準扶貧問題研究

王輔崇,杜 娟

(山西農業大學,山西 晉中 030800)

山西省特色產業精準扶貧問題研究

王輔崇,杜 娟

(山西農業大學,山西 晉中 030800)

通過對國家級貧困縣的實地調研走訪和問卷分析,發現山西省特色產業精準扶貧中存在起步晚收益緩、規模小效益差、缺技術推廣難、整體部署欠缺和基礎設施欠缺等五個方面的共性問題。本文針對問題提出完善貧困地區基礎設施建設、加強精準扶貧中的特色產業發展聯動規劃方案、科學指導農村扶貧產業發展等三類相應的解決對策,以期對下一階段山西省的特色產業精準扶貧工作有一定的借鑒和啟迪作用。

精準扶貧;特色產業;問題;措施

2017年是脫貧攻堅的關鍵一年,精準扶貧是重中之重,但是在一線的扶貧工作中,往往因為需要快速脫貧而采用速效辦法解決問題,使得貧困戶自身不能得到長遠的發展,“輸血多”而“造血少”,這也就突出了在發展特色產業的基礎上開展脫貧工作這個問題的重要性。中國農業在很長的一段時期犧牲自己,貢獻社會,農業與工業和商業的發展不均衡,特別是農業與工業的發展,極不匹配,形成了現在工強農弱的局面。因此如果能夠在一線依托特色產業開展脫貧工作,其效果將不僅僅是為貧困戶脫貧,同時也會營造一個人與自然和諧相處的新農村。

1 山西省特色產業精準扶貧的原因分析

1.1 有特色產業的地方,貧困戶工作、生活的積極性更高

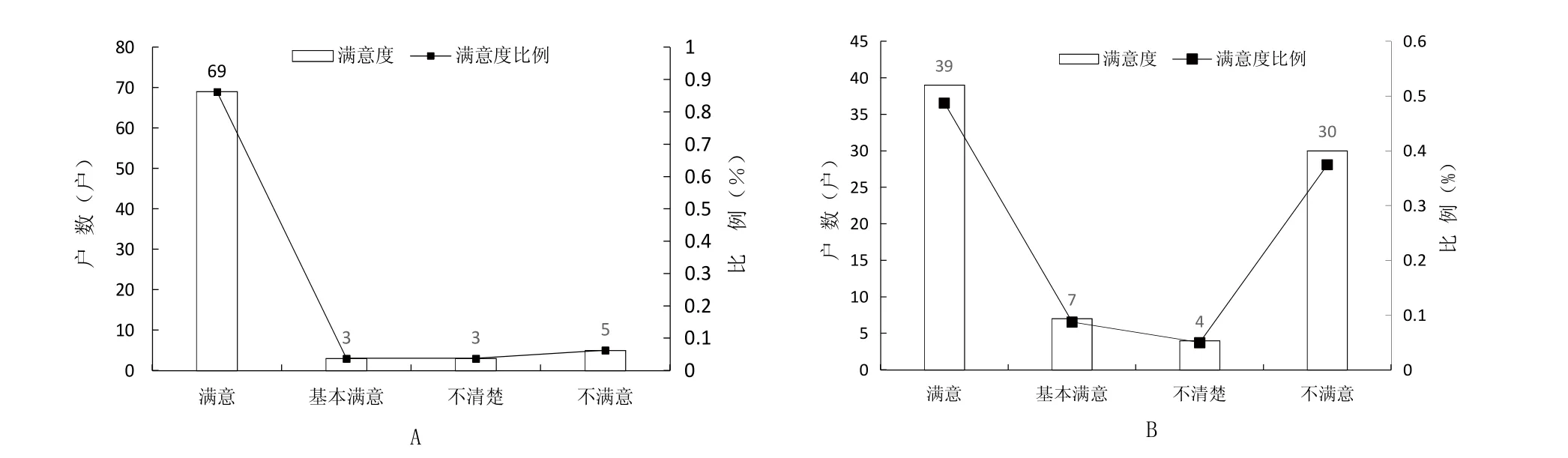

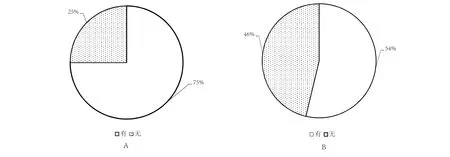

在調研中發現,沒有產業支持地區的貧困戶,生產條件普遍較差,生產工具落后,缺少集體經濟或企業帶動的相關收入;對于土地較少的貧困片區,單純依靠糧食種植解決溫飽,缺少其他收入來源,生活態度普遍悲觀。而有產業地區的貧困戶中,雖然農業種植的相關條件相差無多,扶貧的集體項目或是入駐企業還未投產,但是當地貧困戶對于增收希望和生活熱情的態度十分高漲;貧困戶的生產積極性被調動起來,將這份熱情投入到自己的脫貧或農村建設中的能量不可小覷。本文選取山西省西部和中部兩個國定貧困縣為研究對象,中部某縣特色產業發展資金投入較高,西部某縣特色產業投入較少,可以從圖1對比得出,對于產業投入較高的地方,大家對政府工作滿意度更高。

從圖2中可以看出,對于產業投入較高的山西中部某縣人們的致富信心更足。

1.2 有特色產業的地方,貧困戶的收益顯著增加

地方的產業扎根于地方、服務于地方,有限吸納地方勞動力。一方面,針對扶貧而引進的特色產業,其中一定比例的資金直接用于貧困戶的發放,以最簡單的方式對貧困戶進行普惠增收。另一方面,特色產業進駐地方存在諸多崗位的用工需要,對部分崗位定向吸收具有勞動能力的貧困戶,增加其工資性收入。還有一部分貧困戶可以通過特色產業的外圍進行政府扶持的自主增收,不但增加收入還能有效延長產業鏈,提供更多就業崗位。

圖1 扶貧滿意度對比圖

圖2 致富信心對比圖

1.3 有特色產業的地方,更有利于新農村建設

1.3.1 利益促進 作為本地人,都有鄉土情懷,有自主的希望本地經濟發展的愿望;地方特色產業的建立十分有利于國家提出的新農村建設。村民的熱情和特色產業創造的經濟價值對新農村的建設都是極大的促進。兩者相輔相成,既讓農村的面貌得到改善,更重要的是讓農民脫貧致富,獲得更多的滿足感。

1.3.2 避免農村衰敗 由于貧困,有勞動能力的人大都外出打工,造成農村的蕭條,留守村民非老即幼,尤以老年人居多,建設和創造的勞動力不足,長久下去就是一個個缺乏發展的農村。這樣的案例隨處可見,致使許多有文化、有底蘊的村落日漸衰敗,造成文化傳承和區域建設形成空洞。

1.3.3 避免空巢老人和留守兒童的社會問題出現 在走訪中發現,因大部分孩子跟隨父母外出務工到城鎮就讀,農村的空巢老人比例相對高于留守兒童;大量老人留守農村無人照料需自給自足,或與留守孫童為伴,當經濟困難時,極易造成“老無所依,幼無所養”的社會問題。如果能在本地建立起自己的特色產業,青壯年不用背井離鄉,那么這些問題就可以得到有效的緩解。

1.3.4 有利于家庭穩定 在調研中發現,外出務工家庭的離婚率要高于未外出務工家庭,外出務工后,女性的獨立意識迅速增強,社會流動性加劇,婚姻的替代資源增加,造成夫妻信任危機[1]。原來在農村中,夫妻的生活范圍有限,走出去之后生活變得更豐富,選擇變得更繁多,對村民的誘惑力更大了,產生的矛盾也會更多更復雜,這就造成了更多離婚家庭的產生。

2 山西省特色產業精準扶貧中存在的問題

在調研中,脫貧攻堅已經成為基層政府的主要工作,對于如何脫貧,各級干部各顯神通,各展所長,通過各種方式致力于對貧困戶的幫扶,取得了一定的成效;但是在2016年中,山西省扶貧攻堅工作起步較晚,速度較快,對基層的產業扶貧工作造成不利影響,使一線工作未能充分準備。

2.1 起步晚收益緩

在調研過程中,由于中央在十三五規劃和其他重要會議的強調,脫貧工作被提高到了一個前所未有的高度,這給長期以來未將脫貧作為重點工作的基層帶來了巨大的挑戰,在中央、省、市、縣的層層督導下,快速地投入了一些特色產業的扶貧項目,導致出現了幾乎沒有收益的脫貧產業現象。有的光伏產業等待并網,有的中草藥種植等待兩年以后成品出售,有的大棚種植正在修蓋廠區等待完工后投產,有的肉牛還在增產階段沒能建立起收購、銷售系統,更多的地方特色產業發展還在會議上和討論中。總體來說,扶貧產業的開展在當下還沒有獲得實質收益。

2.2 規模小效益差

一方面,由于受貧困地區的自然和交通條件等因素影響,在地方直接設廠的企業投資相對較少,規模較小,收益率較低。以山西中部某村為例,該村發展大棚種植業,全村362名貧困人口作為整體,按70%分紅,村集體按30%分紅,預計年收益20萬元,按人口分配,人均收益386.74元/a。這項收益,對于普通貧困戶算一部分不錯的收入,但對于深度貧困家庭,這項收入似乎是杯水車薪。

另一方面,由于貸款的限制,以及貧困戶對風險的承受能力差,許多貧困戶沒有足夠資金投入,也不愿意承擔風險,同時普遍存在無人愿意為貧困戶擔保的情況,造成貧困戶對一些產業的參與度降低和產業整體規模有限的局面。

還有,中國農村金融發展相對滯后,農村地區金融服務供給不足,甚至部分地區的農村金融被邊緣化,農村地區金融機構覆蓋率低,農民無法享受必要的金融服務,農村金融機構競爭不充分,使農村金融資源無法合理有效得到配置[2]。

以山西西部某縣為例,該縣發展肉牛養殖,縣內給予成年肉牛2 000元補貼等多項優惠政策,但是很少有人愿意擔保貧困戶貸款,致使想做肉牛養殖的貧困戶缺乏資金。另一部分貧困戶由于對政策的信心不足,以及對肉牛養殖的風險和最終收益等多種問題的擔憂,也并不積極參與全縣的肉牛養殖。

2.3 缺技術推廣難

在一些貧困村,單純追求新品種的種植,在選育上未能做到因地適宜,同時農民的認知水平有限,耕作技術比較落后,對新品種的生長要求不了解,造成新品種的產量達不到預期要求。在筆者調研的多處鄉村產業中都存在類似問題。例如,在中草藥種植中,其生長需要符合一定要求和規范才能達到收購的標準,由于缺少技術指導,部分農戶種植的中草藥不合格,造成了一定的損失。在集體種植核桃林的鄉村,由于對新品種了解不足,技術不過關,最終導致掛果率低于預計。實際的種植過程中,特別是新品種的培育生長中,專業的農業技術人員是必不可少的,但在各村的走訪中,很難見到基層農業技術人員指導生產。

2.4 無產業鏈支撐

在山西南部某縣一貧困村內,單純建立了養驢場,前端沒有飼料供應,后端沒有建立起驢制品加工,也未看到物流相關企業,甚至驢肉屠宰都未在當地開展。這種類似情況普遍出現在扶貧工作中,不得不引起思考。郁義鴻(2005)在《產業鏈類型與產業鏈效率基準》中寫道,產業鏈是一種最終產品生產加工過程中——從最初的自然資源到最終產品到達消費者手中——所包含的各個環節所構成的整個的生產鏈條[3]。產業鏈的思想最早來源于亞當·斯密的《國富論》,但是國外卻研究甚少,到20世紀90年代之后,產業鏈幾乎成為中國的特色名詞[4]。中國產業鏈最早的研究領域就在農業方面,可是在當下卻與指導理論存在脫節,在基層實踐中有觀點認為建立一家企業就是建立了一個產業,簡單的將生產——銷售作為行之有效的致富快車,在扶貧的產業規劃中我們也只看到了對企業設立的計劃,而沒有看到更多的延展性計劃,產業鏈并沒有有意識的建立。沒有足夠的產業鏈,對產業就沒有足夠的支持,對貧困人口就沒有足夠的就業崗位,對優勢產品就沒有充分提升附加價值,其產業的運營風險也在增加。而且在實際操作中,更多的注重第一、第二產業的發展,缺少對第三產業的引導和支持,決策更注重大項目,卻忽略了生活的小細節,政策上更具有普惠性,缺少了針對性。

2.5 整體部署欠缺

由于整體部署的欠缺,基本是就村莊論村莊,未能從區域的角度對村莊性質規模定位、對重要基礎設施和公共服務設施進行布置、生態環境保護和管理等方面進行綜合協調[3]。在實地調研的各縣中,除了山西西部某縣有一定的產業規劃部署外,其他地區沒有看到比較明確的整體規劃、部署或安排。這就形成了特色產業發展各自為政的局面,不能形成更大規模的產業集群,使每一個小的特色產業都存在于較高的風險之中。

2.6 基礎設施欠缺

在大部分扶貧產業中,農業仍然作為基礎性產業項目,許多地方采用引進新品種、給予政策補貼和特色種植等多種方式進行農業方面的產業扶貧。但是,對于一些較偏遠的地方,基礎設施十分落后,仍然有靠天吃飯的農業生產現狀,用水用電十分困難,形成農產品產量低下的實際情況出現。在這種情況下通過施肥玉米產量達到350~400 kg/667m2,小麥產量約250 kg/667m2,核桃種植在缺水情況下更是減產明顯,甚至畝產不過百,結果也小于正常水平。

3 山西省特色產業精準扶貧的改進建議

3.1 完善貧困地區基礎設施建設

基礎設施建設是產業發展的基本保障,是生產生活必不可少的外在條件,不僅要將農村的道路修通,建立基本的聯系,更要保障必要的條件投入。只有基礎設施建設達到基本要求,才能滿足基本生活水平,才能對地方建立特色產業形成基本保障。

3.2 加強精準扶貧中的特色產業發展聯動規劃方案

3.2.1 建立城鄉統籌的整體發展方案 個體的發展離不開區域的發展,與其讓各地各自為政,不如讓更高一級的主管部門建立一個科學的發展方案,樹立一面共同發展的大旗,在這樣的整體發展方案的框架之下,更容易形成產業集群和連片效益,在基層政府的實踐中主次分明,結合自身特色,能夠更有效率的開展特色產業發展。建立統籌方案也有助于對扶貧產業的獎勵和補貼,對資金使用狀況進行更好的統籌安排,便于統一對貧困戶的扶助標準。建立統籌方案可以形成集中連片,產量穩定和集中可以降低企業生產成本,更有利于特色產業下的特色企業發展,延長產業鏈,擴大生產,增加就業。

3.2.2 充分利用區位優勢和自身資源發展適宜業態

由于中國地形地貌變化豐富,垂直海拔差異明顯,所以形成了適宜不同農業生產的氣候條件和地形條件,特別是對山西這種黃土高原溝壑縱橫的地形,更需要有針對性的進行分析。山西地形多樣,有平原、丘陵、坡地、河川谷地和梯田等,對于不同的地形,分析了解山坡的朝向、土質的好壞就可以進行宜林、宜果、宜牧、宜農和宜商等不同業態的布局,地盡其利,物盡其用,充分利用優勢資源發展生產,建立起立體生態的發展模式。

區位優勢是任何一個地區發展都要考慮到的基礎問題,對于山西的廣大農村地區,特別是貧困地區要想充分發展,則必須將自身所擁有的各種優劣分析清楚。對于較有優勢的地方,可以采用多種開發方式并存以期共同促進發展。在交通便利的地方,可以發展物流和倉儲;在環境清幽的地方,可以發展養老和宜居產業;在土地肥力較好的地方,可以發展特色種植、養殖和產品加工;在有建筑特色和環境優雅的地方,可以建設有特色的農家小鎮。總之,要充分利用自身的資源將農業做精,工業做大,服務業做好。

3.2.3 產業發展和宜居生態相結合 農村的生態環境相比城市來說更具有優越性,在做好農村特色產業發展的同時,也可以利用農村的生態優勢發展鄉村旅游,作為一項輔助收入。人們常說地下文物看陜西,地上文物看山西,在山西的廣大農村地區有著大量有特色的農村可以開發利用。有的鄉村歷史上出過名門望族,歷史底蘊深厚;有的村落保存完好,民居獨具地方特色;有的建設獨具一格,具有實用與美學的雙重價值。如果可以在鄉鎮建設企業,在鄉村發展生態農業,修整鄉村接待游客,這樣既有了宜居的生態環境,也有了產業帶來的經濟收益,還可以從宜居農村中發展旅游賺取收益。

3.3 科學指導農村扶貧產業發展

3.3.1 科學規劃和評估 在計劃發展的產業項目上應當有基本的規劃和評估,將產業發展作為有計劃有步驟的方案逐步實施,而不是蜂擁而上。在發展收益較慢的產業時,更應該注重貧困戶在收益更替時期出現的空白,要將有短期經濟效益的生產方式彌補到收益的空白期,不要讓貧困戶“望梅止渴”。

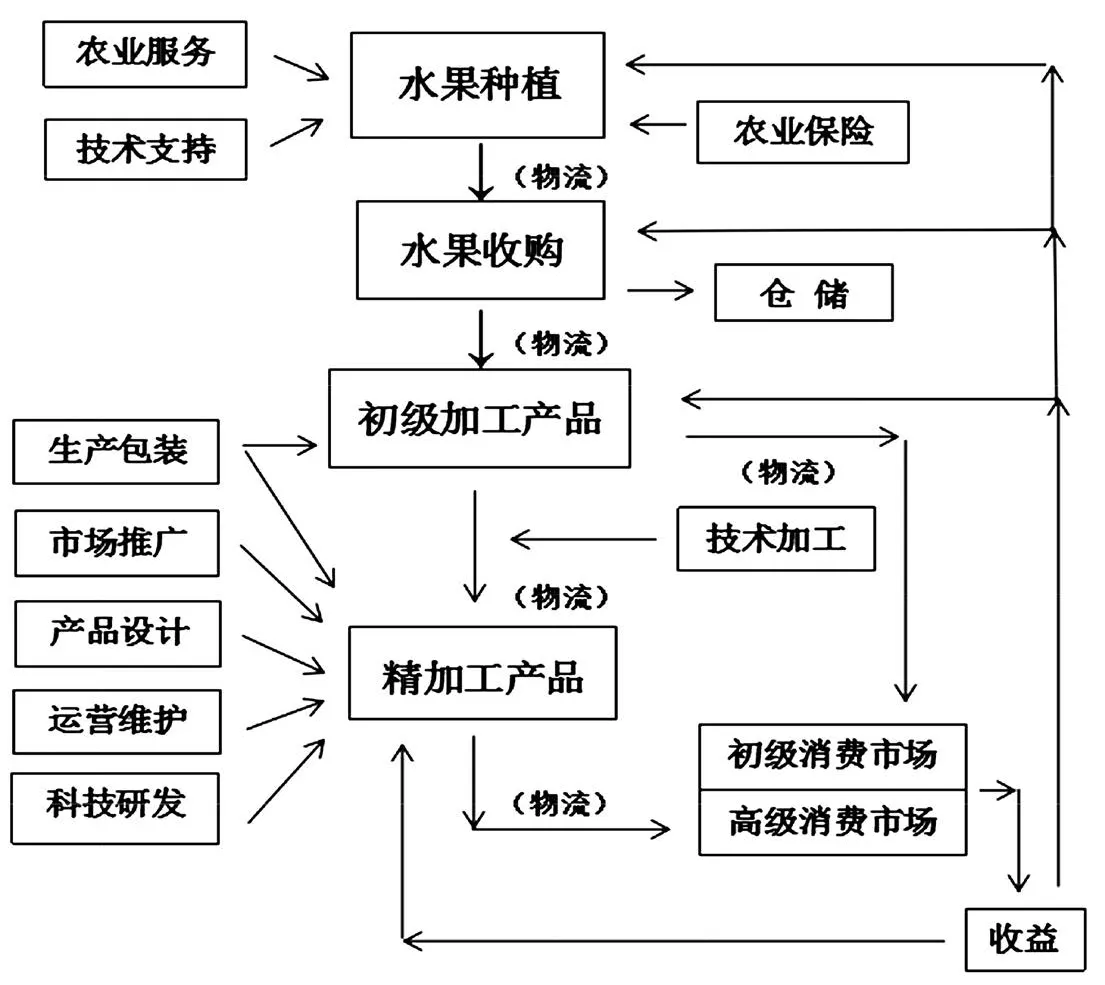

3.3.2 充分考慮產業鏈布局 在建立特色產業的同時充分考慮產業鏈(圖3)的構成及形態,充分考慮市場因素對精準扶貧特色產業發展的影響。針對涉農的產業,農產品產銷受市場影響極大,但其又具有滯后性,對市場反應較慢,如果盲目跟風上馬一些熱銷項目,很容易因為市場價格走低造成經濟損失。在走訪中,大部分的鄉鎮干部對市場風險都有或多或少的認識,但是考慮問題欠周全,仍然存在著潛在的風險。而對于產業鏈的構成幾乎沒有得到任何干部的重視,甚至沒有人意識到這個問題。因此在實際的特色產業發展立項時,不僅主要考察目標市場的價格和風險,也應當考察該產業的產業鏈如何有效建立。產業不僅是立足現在脫貧攻堅,也需要放眼未來致富發展。

圖3 產業鏈構筑示意圖

在圖3中筆者簡單的構筑了產業鏈建立的示意圖,一個項目的產業鏈從橫向建立來看,服務于本項目,使本項目發展的更完善,更合理;從縱向上看,首尾銜接,環環相扣不斷地創造價值、輸送利益。無論哪一種無疑都是創造了新的就業崗位,增加了就業機會,豐富了獲取收益的方法和渠道,同時讓同一種產品做出了不一樣的效果,彌補了市場的多種需求。從最終渠道回溯,對于基礎的第一產業不僅可以擴大生產也可以起到一個市場自然地保護作用。

3.3.3 注重新型業態和科技手段,發揮科技組織的作用 “科學技術是第一生產力”已經為人所共知,但是一般來說,農民所受教育有限,自身科技水平不高。因此,在推行新品種的時候,首先應當考慮用專業農業推廣人員為農戶進行專業培訓,在生產過程中,充分利用中央、省、市、縣和鄉五級農村科技服務與管理體系作為主體,結合高校、科研機構和涉農企業等多種模式的科技組織,通過科學規劃和合理設計把產業引領到現代的生態農業、設施農業、功能農業和訂單農業上來,把傳統產業做得“不傳統”,提升質量安全,創造自身品牌,讓更多貧困戶以及農戶受益,使農民掌握技能,使農業增產增收,為農業生產保駕護航[4]。

3.3.4 保障貧困戶資金需求 山西省政府出臺多種政策對貧困戶采用免息、減息和貼息等方式發放專項貸款,但由于貧困戶自身的償還能力形成的風險,在實際貸款操作中沒有東西可抵押,也沒有人愿意擔保,造成貧困戶貸款難,影響了自身發展。山西省政府既然已經出臺了宏觀的輔助貧困戶發展的宏觀貸款政策,不妨在出臺一些實施細則,既讓銀行的風險降到最低,又可以讓貧困戶真正能享受到貸款的優惠和幫扶,最終能讓每個貧困戶參與到產業發展當中去。

4 結 語

脫貧攻堅是這個歷史時期所需要完成的歷史使命,是在兩個一百年我黨要完成的重要歷史任務,更是功在當代利在千秋的國計民生,無論從哪個方面說,脫貧攻堅都應當被所有人重視,為了共同富裕而共同努力。

在山西省當下的脫貧攻堅工作中,整體向好,但是呈現碎片化的發展;各級領導十分重視,但是缺少科學指導規劃;農業發展多樣,但是缺少技術支持;宏觀規劃較多,但是具體操作仍然存在問題等等諸多方面,都是當下山西省在特色產業精準扶貧中的現狀。既要肯定已有的成績,更應該重視暴露的問題,只有盡快地查漏補缺,山西省才能有針對性和更科學地開展下一階段的扶貧工作,促進當地特色產業的發展。

[1] 李 萍.當前我國農村離婚率趨高的社會學分析[J].中國青年研究,2011,(05):17-20.

[2] 丁志國,譚伶俐,趙 晶.農村金融對減少貧困的作用研究[J].農業經濟問題,2011,(11):7472-77.

[3] 郁義鴻.產業鏈類型與產業鏈效率基準[J].中國工業經濟,2005,(11):3635-42.

[4] 魏 然.產業鏈的理論淵源與研究現狀綜述[J].技術經濟與管理研,2010,(6):140-142.

[5] 易 純.給基于城鄉統籌的新農村規劃的探索與實踐[D].長沙:中南大學,2008.

[6] 李顯鋒.涉農企業農業推廣模式研究[D].咸陽:西北農林科技大學,2013.

(責任編輯:朱 蓓)

A Study on the Precise Poverty Alleviation of Characteristic Industries in Shanxi

WANG Fu-chong,DU Juan

(Shanxi Agricultural University, Jinzhong 030800, PRC)

Through fi eld research visits on national poverty counties and the analysis of the questionnaire, it is found that there are fi ve common problems in the precision poverty alleviation in characteristic industries in Shanxi, such as late start with slow earnings, small scale with poor bene fi t, lack of technology with hard to promote, lack of overall deployment and lack of infrastructure. This paper put forward to improve the infrastructure construction in poor areas, strengthen the precise poverty alleviation in the characteristics industrial development linkage project and guide village poverty alleviation industry development scienti fi cally, in order to have some reference for next phase of Shanxi's characteristics industries precision poverty alleviation work.

precision poverty alleviation; characteristic industries; problems; measures

F32

:A

:1006-060X(2017)07-0112-05

10.16498/j.cnki.hnnykx.2017.007.031

2017-05-23

山西省科研廳軟科學項目(2016041025-3)

王輔崇(1990-),男,天津市人,碩士研究生,研究方向:農村區域發展。

杜 娟