生態治水,保障水靈水秀

◎文/劉艷芹

生態治水,保障水靈水秀

◎文/劉艷芹

加快渭河生態區建設,實施重點流域和區域水生態保護,擴大城區水面;實施農村澇池生態修復工程,實現澇時蓄水、旱時取水;生態修復陜北淤地壩、關中澇池水田、陜南堰塘,建設星羅棋布、生態宜人的小型水景觀、水設施……

近年來,我省實施的一系列水生態治理工程,通過發展現代水利實現了身邊有水、村中有景、群眾有去處。

工程建成后將實現把水蓄起來、讓水活起來、使水靈起來的目標,與不遠處的秦嶺交相輝映,再現“關中山水最佳處”的盛景。

目前,該工程已落實各類建設資金57億元,計劃于2017年底完成陽湖、陽湖的駁岸、湖底施工以及680畝水面建設,建成后將實現水韻、綠韻、古韻、鄉韻、新韻“五韻陂”的完美融合。

治理渭河灘,亂石灘成生態休閑地

岐山朱家塬村澇池

盛夏時節,咸陽渭河灘面生態治理工程正在如火如荼進行中。現場工作人員介紹,該工程西起隴海鐵路橋,東至上林大橋,全長3.22公里,規劃面積1500畝,總投資9430萬元,主要建設綠化、亮化、美化渭河渭城段沿線灘地以及中央濕地景觀區、親水體驗廣場、百畝荷塘等10個灘地生態景觀,使這片雜草叢生的亂石河灘成為百姓生態休閑的集聚地。

在前期綜合治理的基礎上,以渭河生態保護為前提,沿原有已建成的渭河河堤南北兩岸擴展。需要完成河灘地整治35處、治理入渭支流31條、建設堤防79公里、退耕還濕建設濕地77處等系列工程。城市核心區、城市規劃區、渭河農村段將分別向外擴展200米、1000米和1500米。新的生態區將重點開展渭河生態修復、水源涵養、水景觀提升及沿岸產業開發。

“我省將加大渭河綜合整治力度,計劃用5年時間預算投資189億元建設渭河生態區,其面積達到了1000平方公里。屆時,陜西關中地區將形成秦嶺、渭河南北相望的兩大生態景觀帶。”省渭河綜合治理辦公室專職副主任黨德才說,渭河生態區是一個系統工程,需多方配合,共同發力。

為保證渭河生態基流,寶雞峽自2016年1月20日將渭河林家村斷面以下100公里河道流量提升到5立方米/秒以上,2016年全年下泄生態水量2億立方米,18年來首次實現渭河寶雞段日夜奔流。

7月4日,西安市總投資約200億元的62個海綿城市項目集中開工。項目涵蓋區域改造、市政道路、綠地廣場、河湖水系、新建和老舊社區改造等多種形式。其中,小寨區域海綿城市建設在國內建成區海綿城市建設中,同等規模尚屬首次,建成后可將小寨區域徑流控制率由38%提高到80%以上,內澇防治能力由3-5年提高到50年一遇。

修復舊澇池,讓死水“活起來”

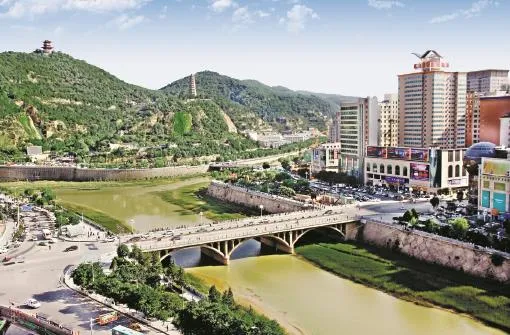

延河延安市區段治理效果

“一年前,這里還是臭味熏天、垃圾遍地。經過整治修復后,村里原來的舊澇池如今已經換新顏了。”在寶雞陳倉區慕儀鎮第四村,看著修復后澇池邊的休閑廣場、人行步道、草皮護坡、文化墻等美麗景觀,村民張發其高興地說。

作為修復水生態的重要內容之一,2016年我省修復澇池600多座,今年計劃再恢復1500座。“十三五”期間,全省計劃投入22億元,在關中地區規劃修復整治澇池9070座,把防洪排澇、人文景觀、生態濕地、蓄水灌溉、水系連通五大功能作為修復澇池的“標配”,通過建好入水口、打通排水溝,讓昔日澇池的死水“活起來”,確保澇池水不溢、水不漏、水不干、水不臭。

作為村民記憶中的鄉愁重要部分,修復后的澇池不僅是鄉村中一顆顆璀璨奪目的明珠,更成為農村群眾休閑娛樂的“后花園”。

延安黃河引水

延安水資源十分匱乏,年降雨量主要集中在6-9月,多年平均降雨量550毫米,人均占有量612立方米,遠低于國際和國內最低需水線。缺水少水,成為延安發展的最大短板,嚴重制約經濟社會持續穩定發展。

2012年,經過專家反復論證,各方一致認為黃河引水是從根本上解決延安城區及北部地區水資源短缺的最佳途徑。2014年12月17日,延安黃河引水主體工程全面開工建設。

工程全線設泵站9座、水庫2座、水廠2座,泥沙預處理站1座,輸水管線境內總長145.78公里,分別由一條主管線、三條支管線組成。總取水量8977萬立方米,概算投資43.85億元,預計2018年底全部建成。工程建成后可解決延安城區、延川、子長、延長和榆林市清澗縣近100萬人的生活用水,并為延安經濟技術開發區、延長縣工業園、延川縣工業園、延長油礦永坪煉油廠、子長縣工業園和清澗縣紅棗產業創業園提供可靠的用水保障。

目前,黃河引水工程累計完成投資22億元。管道安裝已完成90%,正在進行打壓試驗;1至6級泵站主體已全部完工,正在進行內外裝飾及機電設備安裝和運行調試,黃延線計劃今年國慶節通水。