既有碳酸鹽巖紅土地基物理力學(xué)指標(biāo)與受荷時(shí)間相關(guān)性研究

趙蕾

(貴州省水利投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司,貴州貴陽(yáng)550081)

既有碳酸鹽巖紅土地基物理力學(xué)指標(biāo)與受荷時(shí)間相關(guān)性研究

趙蕾

(貴州省水利投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司,貴州貴陽(yáng)550081)

20世紀(jì)七八十年代,貴州省內(nèi)許多低于8層的民用建筑以及一些荷載和跨度不大的低層工業(yè)廠房,均是以碳酸鹽巖紅土為天然地基并采用淺基礎(chǔ)型式修建而成的。受長(zhǎng)期上部荷載作用下的既有地基,其物理力學(xué)性質(zhì)會(huì)有所變化。基于受荷年限不同的原狀碳酸鹽巖紅土地基土的物理力學(xué)試驗(yàn),利用統(tǒng)計(jì)回歸分析,對(duì)貴州某工廠內(nèi)碳酸鹽巖紅土物理力學(xué)性質(zhì)指標(biāo)和修建前未受荷載土的指標(biāo)以及受荷時(shí)間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行了深入研究,給出了相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)回歸方程和相關(guān)系數(shù)。

既有地基;碳酸鹽巖紅土;物理力學(xué)性質(zhì);受荷時(shí)間

隨著我國(guó)城市建設(shè)高速地發(fā)展,建筑用地呈現(xiàn)緊張的局面。從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,全國(guó)各地有大量的既有建筑面臨改建、擴(kuò)建、加層及地基加固的問(wèn)題,早期修建的既有建筑,其地基承載力早已不能滿足當(dāng)代社會(huì)的發(fā)展要求。為了節(jié)省更多的時(shí)間、費(fèi)用和勞動(dòng)力,如何充分利用既有地基的工程特性,對(duì)既有建筑所在場(chǎng)地進(jìn)行重新規(guī)劃,為新建建筑所用,成為工程勘察行業(yè)面臨的一大問(wèn)題。土的物理力學(xué)性質(zhì)是其工程特性的體現(xiàn),碳酸鹽巖紅土,在工程界又稱作“紅黏土”[1],是覆蓋在碳酸鹽巖系地層之上,由碳酸鹽巖系地層風(fēng)化產(chǎn)物經(jīng)紅土化地質(zhì)作用后形成的一類特殊性黏土,廣泛分布于中國(guó)西南地區(qū),是貴州省內(nèi)分布范圍最廣的土類。由于其工程性質(zhì)良好,擁有高塑性、高含水量、高孔隙比的同時(shí)還具有較低的壓縮性和較好的強(qiáng)度,所以在20世紀(jì)許多低層民用建筑以及一些荷載和跨度不大的低層工業(yè)廠房,都是以紅黏土作為天然地基,采用淺基礎(chǔ)型式修建而成的。紅黏土地基由于埋深淺、施工方便簡(jiǎn)單、基礎(chǔ)常位于地下水位之上等原因,避免了很多復(fù)雜的水文地質(zhì)問(wèn)題以及地下水對(duì)基礎(chǔ)的侵蝕,是較為理想的天然地基[2-9]。

目前,隨著城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的實(shí)施,要不斷通過(guò)對(duì)既有建(構(gòu))筑物的改造(包括加層、改建、擴(kuò)建及改變用途)來(lái)提高其使用年限,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。對(duì)既有建(構(gòu))筑物而言,在使用期間內(nèi)地基土由于上部載荷的壓縮固結(jié)作用會(huì)使承載力得到一定的提高[10-15]。在保證既有建(構(gòu))筑物改造工程安全的同時(shí),充分利用地基土固結(jié)效應(yīng)中承載力得以提高的規(guī)律,則會(huì)讓工程建設(shè)節(jié)省資金、人力和物力。

對(duì)地基后期強(qiáng)度的研究前人做了許多工作,劉宗光[16]通過(guò)研究浙江某區(qū)域既有軟土地基受長(zhǎng)期荷載作用后地基土的強(qiáng)度參數(shù)變化,得出地基土的強(qiáng)度隨地基的排水固結(jié)和壓密而增高,地基承載力幅度提高了7.8%~22.9%;李平和騰延京[17]通過(guò)采用大比尺室內(nèi)模型試驗(yàn),對(duì)北京地區(qū)粉質(zhì)黏土地基加載持載時(shí)不同允許變形控制指標(biāo)下地基承載力特性進(jìn)行研究,結(jié)果表明在110 kPa的持載荷載下,以3%,5%,10%為允許變形控制指標(biāo)的條件下地基承載力可分別提高27.3%,32.5%和45%.但既有紅黏土地基經(jīng)過(guò)多年受壓固結(jié)后,其物理力學(xué)性質(zhì)會(huì)發(fā)生怎樣的變化,地基的承載力是否有所改變,目前關(guān)于這方面的研究相對(duì)較少。本文以貴州鋁廠氧化鋁廠為例,對(duì)紅黏土地基固結(jié)過(guò)程中影響地基后期強(qiáng)度的重要指標(biāo)孔隙比、壓縮系數(shù)、壓縮模量和黏聚力等隨時(shí)間變化的規(guī)律進(jìn)行了研究,得到了一些有益的結(jié)論,以期為指導(dǎo)既有建筑物改造工程中的地基處理和工程設(shè)計(jì)提供技術(shù)支撐。

1 工程概況

貴州鋁廠氧化鋁片區(qū)位于貴陽(yáng)市西北郊的白云區(qū),地處云環(huán)中路和同心西路之間,毗鄰龔家寨,占地約7 km2。

選定的具有代表性的既有建筑均建在貴州鋁廠氧化鋁廠內(nèi),分別是1#蒸發(fā)車間、3#蒸發(fā)車間和4#蒸發(fā)車間,均屬框架結(jié)構(gòu),柱下獨(dú)立基礎(chǔ),高度超過(guò)30 m。這3個(gè)車間的車間結(jié)構(gòu)和工藝流程相同,在不考慮車間內(nèi)設(shè)備質(zhì)量和運(yùn)作時(shí)動(dòng)荷載影響的情況下,地基所受的上部荷重大致相同,使用年限不同依次約為40年、30年、20年,這3個(gè)既有建筑之間存在著“受荷時(shí)間”相差10年的關(guān)聯(lián)性。3個(gè)車間前后相鄰,1#蒸發(fā)車間與4#蒸發(fā)車間距離最近,同屬路的一側(cè),相隔30 m,與3#蒸發(fā)車間距離50 m。

場(chǎng)地土質(zhì)分布情況如下:①人工填土(Qml),灰褐、灰黃色,主要由黏土、碎石、砂礫、磚塊等組成,結(jié)構(gòu)松散,夾腐殖質(zhì),厚度為0.3~1.8,分布于整個(gè)建筑場(chǎng)地。②紅黏土(Qdl+el),褐黃、黃褐色夾紫紅色、紅褐色,含黑褐色鐵錳質(zhì)氧化物,局部較富集,偶見(jiàn)團(tuán)塊狀鐵錳結(jié)核,一般呈硬塑-可塑狀態(tài),接近基巖面的局部地段呈軟塑狀態(tài)。厚度一般為8~12 m,有的甚至達(dá)到16 m。③三疊系白云質(zhì)灰?guī)r(T1),呈淺灰、灰白色,細(xì)晶結(jié)構(gòu),中厚層狀,質(zhì)堅(jiān)性脆,節(jié)理較發(fā)育。一般呈中等風(fēng)化狀態(tài),強(qiáng)風(fēng)化狀態(tài)一般見(jiàn)于巖面頂部0~3 m。1#蒸發(fā)車間、3#蒸發(fā)車間、4#蒸發(fā)車間的建筑構(gòu)造如表1所示。

表1 既有建筑相關(guān)信息表

2 三軸壓縮試驗(yàn)

三軸壓縮試驗(yàn)是測(cè)定土的抗剪強(qiáng)度的一種方法,它通常用三四個(gè)圓柱試樣,分別在不同的恒定圍壓(即小主應(yīng)力σ3)下,施加軸向壓力即主應(yīng)力差(σ1-σ3),進(jìn)行剪切直至破壞,然后根據(jù)摩爾—庫(kù)侖理論,求得總抗剪強(qiáng)度參數(shù)。

根據(jù)排水條件的不同,三軸試驗(yàn)分為不固結(jié)不排水剪(UU)、固結(jié)不排水剪(CU)和固結(jié)排水剪(CD)3種試驗(yàn)類型。

本文將對(duì)既有地基下紅黏土的抗剪強(qiáng)度進(jìn)行研究,采用不固結(jié)不排水(UU)的常規(guī)三軸試驗(yàn),圍壓分別設(shè)定均為100 kPa、200 kPa和300 kPa。

2.1 試驗(yàn)方法

不固結(jié)不排水試驗(yàn)是在施加周圍壓力和增加軸向壓力直至破壞過(guò)程中均不允許試樣排水,試驗(yàn)采用圍壓σ3定值試驗(yàn),設(shè)3個(gè)圍壓等級(jí),分別為100 kPa、200 kPa、300 kPa。本試驗(yàn)可以測(cè)得總抗剪強(qiáng)度參數(shù),試驗(yàn)的順序依次是試樣制備、試樣安裝、剪切階段。

2.1.1 試樣制備

三軸試驗(yàn)的試樣直徑為39.1 mm,高80 mm。先用切土刀切取一塊稍大于規(guī)定尺寸的土柱,放在切土盤(pán)之間,用鋼絲鋸緊靠側(cè)板上下切削土樣,直至土樣的直徑被削成規(guī)定的直徑為止。取出試樣,按規(guī)定的高度將兩端削平,稱量,并測(cè)定余土的含水率。

2.1.2 試樣安裝

試樣安裝步驟為:①在壓力室試樣的底座上,依次放上墊片、濾紙、試樣、濾紙、墊片和試樣帽,用承膜筒將橡皮膜套在試樣外,并用橡皮圈將橡皮膜兩端與底座及試樣帽分別扎緊。②將壓力室罩正確安裝在底座上,將活塞對(duì)準(zhǔn)試樣帽中心,均勻旋緊3顆螺絲密封好。③關(guān)閉底部量側(cè)的孔壓閥門(mén),壓力水底部壓力室水閥接外部壓力水進(jìn)行注水。當(dāng)水從通氣閥口溢出時(shí),關(guān)閉通氣閥。④旋轉(zhuǎn)手輪,同時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng)活塞。當(dāng)軸向測(cè)力計(jì)有微讀數(shù)時(shí),表示活塞已與試樣帽接觸。然后將軸向測(cè)力計(jì)和軸向位移計(jì)的讀數(shù)調(diào)整到零位。

2.1.3 剪切過(guò)程

在不固結(jié)不排水剪試驗(yàn)中,剪切階段剪切速率為0.005~0.01 mm/min,試驗(yàn)時(shí)采用0.008 mm/min的剪切速率,剪切過(guò)程中關(guān)閉排水閥不允許水分排出。試驗(yàn)過(guò)程中,將主應(yīng)力差的峰值作為破壞點(diǎn),若軸向應(yīng)變達(dá)15%時(shí)仍無(wú)峰值,則取“=15%”所對(duì)應(yīng)的值為破壞值,可以停止試驗(yàn)。試驗(yàn)采用TSZ10-1.0型應(yīng)變控制式三軸儀,如圖1所示,主要由三軸壓力室、圍壓控制部件、軸向加荷系統(tǒng)、孔壓控制部件等組成。

圖1 TSZ10-1.0型應(yīng)變控制式三軸儀

2.2 試驗(yàn)結(jié)果

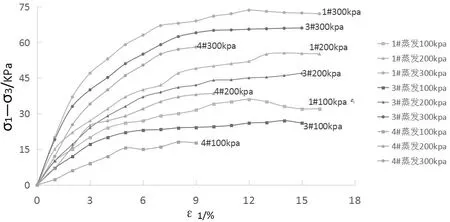

圖2 三軸剪切過(guò)程中應(yīng)力應(yīng)變曲線

1#蒸發(fā)、3#蒸發(fā)與4#蒸發(fā)車間中,各取一組相同土層深度下均為可塑狀態(tài)的紅土塊,觀察在三軸剪切過(guò)程中應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系曲線。取直角坐標(biāo)系,以軸向應(yīng)變?yōu)闄M坐標(biāo),偏差應(yīng)力σ1-σ3為縱坐標(biāo),繪制ε1-(σ1-σ3)關(guān)系曲線,如圖2所示。從圖2中可以看出3個(gè)車間內(nèi),無(wú)論圍壓為100 kPa、200 kPa,還是300 kPa,4#蒸發(fā)車間的曲線都位于最下方,偏差應(yīng)力最小;1#蒸發(fā)車間的曲線都高于其他2個(gè)車間,偏應(yīng)力差最大。說(shuō)明1#蒸發(fā)車間的地基土較其他車間最硬,3#蒸發(fā)車間次之,4#車間最軟,從而進(jìn)一步說(shuō)了1#蒸發(fā)車間地基土受荷時(shí)間最長(zhǎng),所以固結(jié)程度最高,土的強(qiáng)度也最高;4#蒸發(fā)車間固結(jié)時(shí)間最少,土質(zhì)比其他2個(gè)車間軟,土強(qiáng)度最低。

圖3 4#蒸發(fā)車間2號(hào)基礎(chǔ)的一組三軸試驗(yàn)結(jié)果

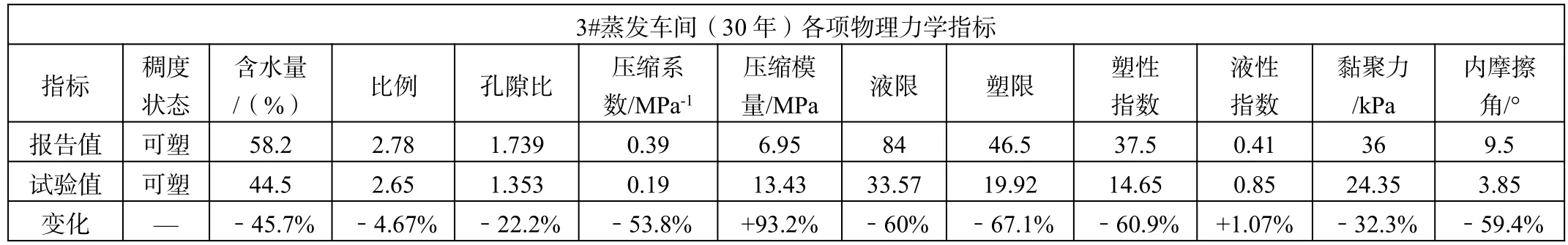

由于原勘報(bào)告中提供的各項(xiàng)土樣物理力學(xué)指標(biāo)是多組試驗(yàn)的平均值,為了便于比較分析,將每個(gè)車間土樣的物理力學(xué)指標(biāo)求平均值后列出對(duì)比,分別見(jiàn)表2、表3和表4.

表2 1#蒸發(fā)車間地基土各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)比

表3 3#蒸發(fā)車間地基土各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)比

表4 4#蒸發(fā)車間地基土各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)比

從表2到表4中可以得出,既有建筑基礎(chǔ)所在的土層以可塑狀態(tài)的紅黏土層為主,由于土的壓密固結(jié)效應(yīng),既有地基在長(zhǎng)期上部荷載作用下物理力學(xué)指標(biāo)發(fā)生了變化。與修建前原勘察報(bào)告值比較,既有地基土的含水量、孔隙比、壓縮系數(shù)、液塑限、塑性指數(shù)及黏聚力降低;壓縮模量、液性指數(shù)升高。

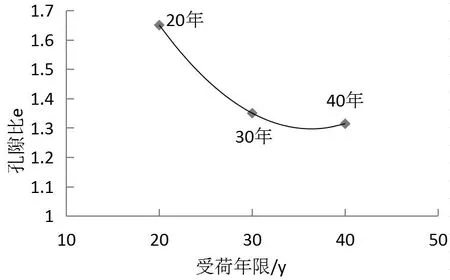

2.2.1 孔隙比的變化

孔隙比是土中孔隙體積與土粒體積之比,它反映了土的密實(shí)度,孔隙比越小說(shuō)明地基土越密實(shí)。受多年荷載作用的地基土,孔隙被壓縮,土變密實(shí),孔隙比因荷載作用而減小。

圖4 孔隙比與受荷時(shí)間之間的關(guān)系

從上表中可以發(fā)現(xiàn),多年受荷后的孔隙比平均值呈現(xiàn)出了時(shí)間序列,受荷時(shí)間最長(zhǎng)的1#蒸發(fā)車間孔隙比最小,受荷時(shí)間最短的4#蒸發(fā)車間孔隙比最大,孔隙比隨時(shí)間的變化如圖4所示。受荷時(shí)間由20年變?yōu)?0年時(shí),曲線的下降幅度較大,孔隙比從1.65降到1.35,說(shuō)明這段固結(jié)時(shí)間里,孔隙比變化較快;由30年變?yōu)?0年時(shí),孔隙比從1.35降到1.31,曲線的下降幅度平緩,壓縮程度逐漸降低,40年的地基土變形已逐漸趨于穩(wěn)定。

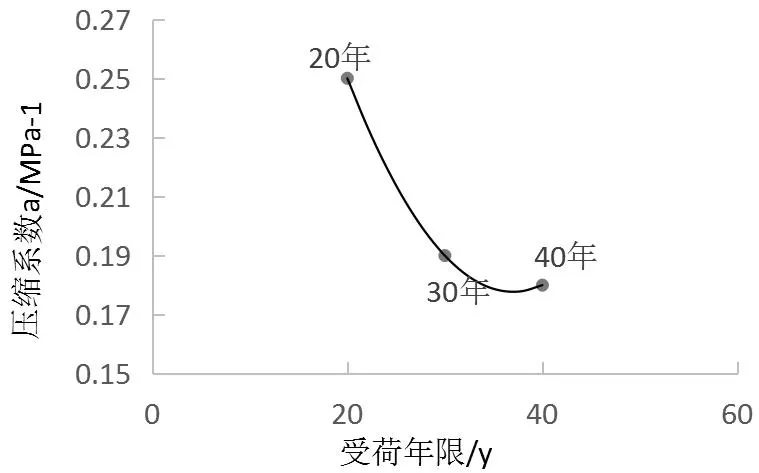

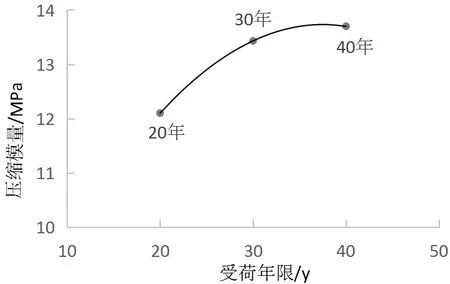

2.2.2 壓縮系數(shù)與壓縮模量的變化

壓縮系數(shù)和壓縮模量均是反映地基土壓縮變形的重要指標(biāo),壓縮系數(shù)是描述土體壓縮性大小的物理量,壓縮系數(shù)越大,說(shuō)明土的壓縮性越高,越容易被壓縮;壓縮模量指在側(cè)限條件下垂直向應(yīng)力與應(yīng)變之比,壓縮模量越大,表示同一壓力范圍內(nèi)壓縮變形越小,土的壓縮性就越低,越不容易被壓縮。壓縮系數(shù)與壓縮模量的平均值按受荷年限的變化如圖5和圖6所示。

圖5 壓縮系數(shù)與受荷時(shí)間之間的關(guān)系

從圖5中可以看出,20年到30年段的曲線較陡,壓縮系數(shù)呈下降趨勢(shì),從0.25降到了0.19,降低了24%;從30年到40年這10年時(shí)間里,壓縮系數(shù)從0.19僅降到了0.18,說(shuō)明在一定范圍內(nèi),地基土受荷時(shí)間越長(zhǎng),固結(jié)程度越高的,越不容易被壓縮。從圖6中可以看出,受荷時(shí)間由20年變?yōu)?0年時(shí),壓縮模量從12.1 MPa增大到13.43 MPa,提高了9.9%;30年到40年時(shí),壓縮模量提高了1.9%,達(dá)到了13.7 MPa。隨著受荷時(shí)間的增加,土的壓縮模量隨之提高。

圖6 壓縮模量與受荷時(shí)間之間的關(guān)系

2.2.3 黏聚力的變化

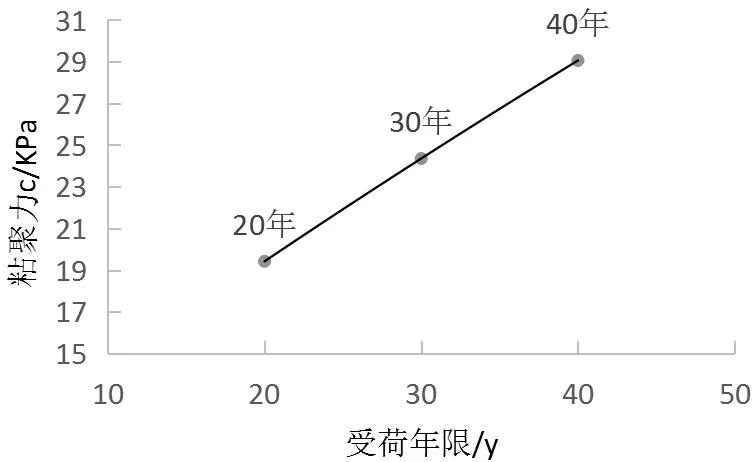

土的黏聚力包括土粒分子引力形成的原始黏聚力和土中化合物的膠結(jié)作用形成的固化黏聚力,地基土受壓密效應(yīng)的影響,黏性土本應(yīng)表現(xiàn)出黏聚力增大。但實(shí)際情況是,黏聚力的試驗(yàn)值均比修建前的報(bào)告值低,低了19.3%~51.4%.分析原因很可能是堿液與土中起膠結(jié)作用的化合物反應(yīng),消耗了土顆粒間的膠結(jié)物質(zhì),使得黏聚力降低。雖然試驗(yàn)值與報(bào)告值相比是降低的,但是“蒸發(fā)”車間內(nèi)地基土的黏聚力平均值隨著受荷年限的增加而增加,如圖7所示。

圖7 黏聚力與受荷時(shí)間之間的關(guān)系

從20年到30年時(shí),黏聚力從19.42 kPa增加到24.35 kPa,增大了20.2%;30年到40年時(shí),黏聚力增加了16.1%,達(dá)到29.05 kPa。從圖7中可以看出,2個(gè)時(shí)間段內(nèi)黏聚力的增加較均勻,呈線性上升,由此可以得出,固結(jié)時(shí)間越久的地基土,其黏聚力值越大。

3 土工試驗(yàn)計(jì)算地基承載力

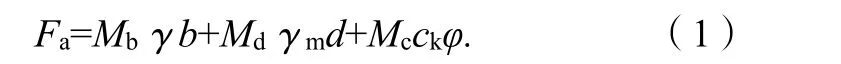

針對(duì)貴州鋁廠既有碳酸鹽巖紅土地基承載力研究,選用《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50007—2002)中的理論公式計(jì)算法,對(duì)由土的抗剪強(qiáng)度指標(biāo)確定的承載力進(jìn)行計(jì)算:

式(1)中:Mb,Md,Mc為承載力系數(shù)(詳見(jiàn)規(guī)范中表5.2.5);b為基礎(chǔ)底面寬度,大于6 m時(shí)取6 m,對(duì)于砂土,小于3 m時(shí)按3 m取值;ck為基底下1倍短邊寬深度內(nèi)土的黏聚力標(biāo)準(zhǔn)值,kPa。

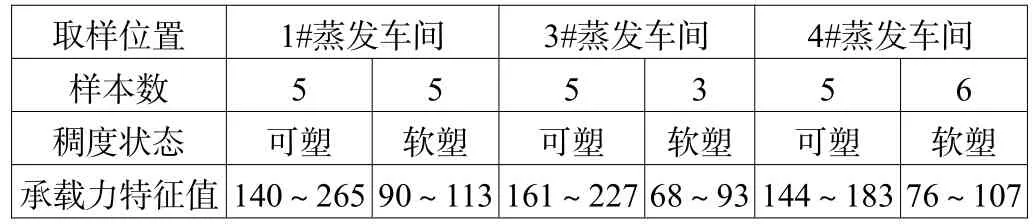

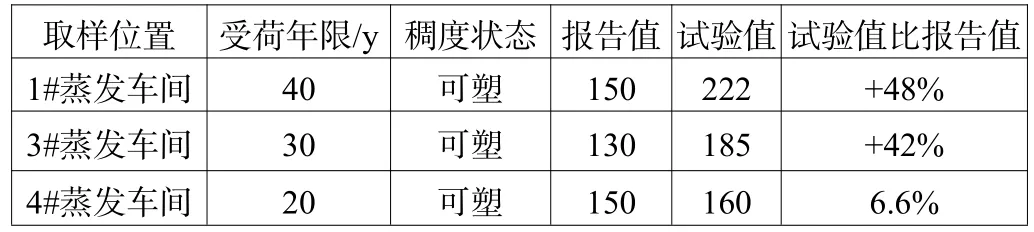

通過(guò)規(guī)范法計(jì)算的承載力特征值如表5所示,3個(gè)車間中可塑狀態(tài)的地基土承載力平均值見(jiàn)表6.

表5 土工試驗(yàn)數(shù)據(jù)換算承載力特征值

表6 試驗(yàn)值與報(bào)告值對(duì)比表

由表6可以看出,試驗(yàn)得到的承載力特征值均比原勘察報(bào)告中值大,其中,1#蒸發(fā)車間的試驗(yàn)值比報(bào)告值增大48%,4#蒸發(fā)車間承載力值則僅高出報(bào)告值6.6%.總體來(lái)說(shuō),試驗(yàn)值則比報(bào)告值大了6.6%~48%,這說(shuō)明了既有碳酸鹽巖紅土在長(zhǎng)期上部荷載作用下,地基土的承載力是提高的。

4 結(jié)論

本文對(duì)貴陽(yáng)市白云區(qū)貴州鋁廠內(nèi)受荷年限分別為20年、30年、40年的既有碳酸鹽巖紅土地基進(jìn)行了室內(nèi)土工試驗(yàn),以此探究既有地基承載力與地基土物理力學(xué)指標(biāo)與修建前報(bào)告值相比的變化規(guī)律。研究后得到的結(jié)論如下:①受荷時(shí)間由20年到40年時(shí),孔隙比由1.65下降到1.31,在20年到30年這段期間曲線的下降幅度較高,孔隙比從1.65降到1.35,說(shuō)明這段固結(jié)時(shí)間里,孔隙比變化較快;30年到40年,孔隙比從1.35降到1.31,曲線的下降幅度平緩,壓縮程度逐漸降低,40年的地基土變形已逐漸趨于穩(wěn)定。②受荷時(shí)間從20年到40年時(shí),壓縮系數(shù)從0.25下降到0.18,20年到30年段的曲線較陡,壓縮系數(shù)呈下降趨勢(shì),從0.25降到了0.19,降低了24%;從30年到40年這10年時(shí)間,壓縮系數(shù)從0.19僅降到了0.18,說(shuō)明在一定范圍內(nèi),地基土受荷時(shí)間越長(zhǎng),固結(jié)程度越高的,越不容易被壓縮。③受荷時(shí)間從20年到40年時(shí),壓縮模量得到了一定提高,其中,受荷時(shí)間由20年變?yōu)?0年時(shí),壓縮模量從12.1 MPa增大到13.43 MPa,提高了9.9%;30年到40年,壓縮模量提高了1.9%,達(dá)到13.7 MPa。隨著受荷時(shí)間的增加,土的壓縮模量有不同幅度的提高。④受荷時(shí)間從20年到40年時(shí),黏聚力增加,其中,20年到30年時(shí),黏聚力從19.42 kPa增加到24.35 kPa,增大了20.2%;30年到40年時(shí),黏聚力增加了16.1%,達(dá)到29.05 kPa。⑤既有碳酸鹽巖紅土地基受長(zhǎng)期上部荷載作用后,地基承載力得到提高,與修建前報(bào)告值相比,提高幅度為6.6%~48%.地基產(chǎn)生壓密固結(jié)效應(yīng),在一定時(shí)間范圍內(nèi),固結(jié)時(shí)間越久,地基承載力越高。

[1]廖義玲,朱要強(qiáng),趙坤,等.對(duì)貴州紅粘土成因的再探討[J].貴州大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2006(04).

[2]Henkel D J.The shear strength of saturated remolded clays[C]//Research Conference on Shear Strength of Cohesive Soils,1960.

[3]韓貴琳.貴陽(yáng)地區(qū)紅粘土工程地質(zhì)特征[J].貴州地質(zhì),1992(03).

[4]姜其巖,余培厚,郭沛,等.紅粘土力學(xué)強(qiáng)度特征的形成及分析[J].貴州工學(xué)院學(xué)報(bào),1991(02).

[5]李景陽(yáng).貴州殘積紅粘土的力學(xué)強(qiáng)度特征[J].貴州工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),1997(02).

[6]廖義玲,畢慶濤,席先武,等.關(guān)于紅粘土先期固結(jié)壓力的探討[J].巖土力學(xué),2006(11).

[7]劉春,吳緒春.非飽和紅粘土強(qiáng)度特性的三軸試驗(yàn)研究[J].四川建筑科學(xué)研究,2003(02):65-66.

[8]唐薇,廖義玲,唐睿旋,等.貴州紅粘土稠度狀態(tài)指標(biāo)劃分差異及其原因分析[J].水文地質(zhì)工程地質(zhì),2013(05).

[9]柏巍,孔令偉,郭愛(ài)國(guó),等.紅粘土地基承載力和變形參數(shù)的空間分布特征分析[J].巖土力學(xué),2010,31(增刊2).

[10]科諾瓦洛夫.改建房屋的地基和基礎(chǔ)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1986.

[11]李欽銳.既有建筑增層改造時(shí)地基基礎(chǔ)的再設(shè)計(jì)試驗(yàn)研究[D].北京:中國(guó)建筑科學(xué)研究院,2008.

[12]李勇,滕延京.既有建筑樁基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)地基承載力和沉降計(jì)算方法的試驗(yàn)研究[J].建筑科學(xué),2011(03).

[13]李作勤.黏土固結(jié)變形的時(shí)間性[J].巖土工程學(xué)報(bào),1992,14(6).

[14]滕延京.既有建筑地基基礎(chǔ)改造加固技術(shù)[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2012.

[15]郭忠賢,楊志紅.既有建筑物地基土壓密效應(yīng)的研究[J].巖土工程技術(shù),2000(01).

[16]劉宗光.軟土地基既有房屋的承載力[J].山東建筑工程學(xué)院學(xué)報(bào),1998,13(3).

[17]李平,滕延京.既有建筑地基承載力時(shí)間效應(yīng)評(píng)價(jià)的試驗(yàn)研究[J].工程勘察,2013(10).

〔編輯:劉曉芳〕

TU446

:A

10.15913/j.cnki.kjycx.2017.16.009

2095-6835(2017)16-0009-05