山西靈丘三才鞭考略

丁 橋,鐘建敏

(1.山西師范大學(xué)體育學(xué)院,山西 臨汾 041000;2.山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院,山西 臨汾 041000)

山西靈丘三才鞭考略

丁 橋1,鐘建敏2

(1.山西師范大學(xué)體育學(xué)院,山西 臨汾 041000;2.山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院,山西 臨汾 041000)

本文運用口述史及田野調(diào)查法等研究方法,從門戶視角出發(fā),結(jié)合當?shù)氐牡乩砦恢谩⑽湫g(shù)歷史對靈丘鞭桿拳三才鞭進行分析研究,從而得出靈丘三才鞭的套路、技法、內(nèi)涵等,以期對靈丘傳統(tǒng)武術(shù)文化建設(shè)有所裨益。

靈丘;武術(shù);三才鞭

1 靈丘三才鞭的起源與發(fā)展概述

1.1 尚武的民間風氣

靈丘自古尚武成風,素有“武科較勝于文”之說。該地處在晉冀咽喉,有“燕云扼要”之稱,歷來為兵家必爭之地。五代名將李存孝即生活于此。據(jù)《蒜峪村王廣業(yè)墓碑》記載,東河南村村民王廣業(yè),“以弓馬嫻□入邑泮,后舉鄉(xiāng)飲介賓”。王廣業(yè)生于乾隆十三年(1748),卒于嘉慶二十三年(1818),葬蒜峪村。從該通墓碑的零星敘述,即可窺見當時靈丘鄉(xiāng)村習武的風氣。道光二十三年(1843),靈丘知縣高注鑒于靈丘武科發(fā)祥,特刊立《武科名碑》一通,以炫耀、張揚靈丘武風,給本來風氣濃烈的靈丘武術(shù)注入了興奮劑。

1.2 靈丘三才鞭來歷及傳承

靈丘三才鞭,傳說是山東王玉龍在清朝末年到山西以武會友時傳給李生梅(1880—1958年)、范瑞(1878—1961年)等人。范瑞單手鞭桿技法遠近聞名,成為武林出類拔萃的拳種。李生梅武學(xué)龐雜,頗有武學(xué)根底,其盡得王玉龍師所授,形成了自己的體系,許多拳械套路,經(jīng)過他的提煉、改進,形成了獨具特色的靈丘武術(shù)。筆者訪談當?shù)匚湫g(shù)前輩鐘偉回憶,王玉龍是一位文舉,愛好山水、書畫、功夫。一般情況下,他只傳授人天盤、地盤,李生梅也不例外。王玉龍傳授給他兩盤后準備離開,李生梅憑經(jīng)驗和練武的直覺,認為三才鞭的套路還不完整。于是向王玉龍詢問緣由,王玉龍認為李生梅造詣已到一定境界,決定把三才鞭中人盤傳授給李生梅。自此三才鞭才開始在靈丘發(fā)芽生長,代代相傳。李生梅門徒中,有李起雨、李恩榮、孟元文、范子真、石路、李永久、王興基、鄧占彪等,繼承最全面的當屬李起雨。李起雨,字沛然,號濟航(1916—2004年),15歲隨生梅先師學(xué)武,直到生梅先師仙逝,完整系統(tǒng)地繼承了李生梅的武藝。李起雨授徒嚴瑾,40余年授徒300多人,有郭富強、趙明、宋偉東、劉岳恒,最后經(jīng)他們苦心鉆研,與當?shù)刈幽妇d掌、三才八卦掌結(jié)合,創(chuàng)造了三才子母鞭。

1.3 靈丘三才鞭詳解

據(jù)《山西名人名拳錄》記載,目前在山西盛行的鞭桿有27種之多。靈丘有李生梅和李起雨傳授的三才鞭。鞭桿,又稱鞭桿子,為木質(zhì)短棍,桿屬無韌短兵,一頭略粗,約2.5cm,稱為“把”;一頭略細,約2.0cm,稱為“梢”“樽”。既可單練,又可對練。“梢”“把”并用,無鋒無韌,它吸取和綜合了武術(shù)長、短器械的多樣運動方法,衍變出獨特的鞭法和風格。山西除定襄李季明傳授的尺八鞭為一尺八寸外,其余各家套路所用鞭的長度均為個人的十三把,約115cm,即手臂側(cè)平舉右肩到左手中指的距離即可。靈丘三才鞭為眾多鞭桿之一,所謂三才,即同名道家思想的“天、地、人”,在三才鞭中即為天盤、地盤、人盤。靈丘三才鞭不同它處在于兩端各有一小孔,每孔系一黃色小繩扣,意在攜帶不便時可以系在腰間,運用時轉(zhuǎn)身腰間抽出。

2 靈丘三才鞭的拳理

三才鞭無論在拳法創(chuàng)編上還是在行駛路線上都與道家的“天地合一”“以人為本”思想不約而同。總體來說,分為上、中、下三盤,天盤以攻擊對方胸部以上部位為主,地盤以打擊對手膝蓋及以下部位為主,人盤在三盤中最為重要,在練拳中講究天地合一而為人,人自然溝通于天地,人是世間萬物之最大。練習時以小巧靈活之鞭法,陀螺似鉆之步法,路線上講究震、兌、坎、離四正披身棍,乾、巽、坤、艮四隅掛身刺棍,最后走圓太極八卦步棍。從戰(zhàn)術(shù)上看,此套路更體現(xiàn)內(nèi)家拳拳理,黃宗羲在《王征南墓志銘》介紹到“少林以拳勇名天下,然主與搏人,人亦得以乘之,所有的內(nèi)家拳者,以靜制動,犯者應(yīng)于即撲故別少林為外家”,可見內(nèi)家拳之理念重在不爭先、后發(fā)制敵的思想。靈丘三才鞭講究“不爭先”,按對手出手招數(shù)的變化而調(diào)整自己所出的套路。從技擊原則看,武術(shù)內(nèi)家拳強調(diào)以道家思想為指導(dǎo),強調(diào)“以柔克剛”“以靜制動”,靈丘三才鞭旨在不主動攻擊對手,而是因敵之勢、乘敵之機給予回擊,恰恰吻合了上述哲理。

3 靈丘三才鞭套路拳譜及招式釋例

3.1 靈丘三才鞭的套路拳譜

3.1.1 天盤 (1)左摸眉挑棍。(2)右摸眉挑棍。(3)車輪勢。(4)大蟒出洞。(5)勾掛展翅。(6)轉(zhuǎn)身后劈。(7)挑簾入室。(8)篙點寒江。(9)風掃殘葉。(10)立地太歲。(11)翻上天門。(12)潛龍入海。(13)飛燕穿云。(14)封門閉戶。(15)三環(huán)套月。(16)心倒一把。(17)大劈。(18)白蛇纏腰。(19)轉(zhuǎn)把。(20)推波助瀾。(21)出巡勢。(22)捧頂。(23)出巡勢。(24)篙點寒江。(25)金雞點頭。(26)扳攔手。(27)立馬昆侖。(28)撩衣勢。(29)勾掛大劈。(30)太子蹬殿。(31)地下一聲炮。(32)躍步出巡勢。(33)右摸眉。(34)左摸眉。(35)挑簾入室。(36)拜佛勢。

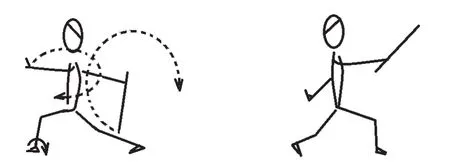

圖1 第五式:勾掛展翅

圖2 第六式:轉(zhuǎn)身劈后

3.1.2 地盤 (1)左挑簾。(2)右挑簾。(3)右摸眉。(4)插步截棍。(5)回頭吐噬。(6)潛龍入海。(7)蒼龍擺尾。(8)飛燕穿云。(9)霸王敬酒。(10)右推華山。(11)左推華山。(12)右掛耳。(13)左掛耳。(14)十字披紅(右)。(15)十字披紅(左)。(16)左獻花。(17)右獻花。(18)挑簾入室。

3.1.3 人盤 (1)震、兌、坎.離四正披身棍。(2)乾、巽、坤、艮四隅掛身刺棍。(3)陰陽八卦步棍。(4)馬襠劈棍。(5)勾掛拖棍上架雷公勢。(6)劈棍纏身。(7)懷中抱月。

人盤套路細節(jié)拳譜:(1)推波助瀾。(2)倒轉(zhuǎn)乾坤(左)。(3)大右摸眉。(4)推波助瀾(右)。(5)撥云望月。(6)八面埋伏(四正:西去東來,東去西來)。(7)西去北來。(8)北去南來。(9)北去西來(四隅:力推華山(東北)。(10)力推華山(西南)。(11)力推華山(西北)。(12)力推華山(東南)。(13)八卦太極圖。(14)右撥云。(15)左撥云。(16)左退步挑簾。(17)右退步挑簾。(18)白蛇纏腰。

3.2 靈丘三才鞭的招式釋例

(1)靈丘三才鞭天盤套路招式。天盤在整體套路中為第1段,總體套路以攻擊對方胸部以上為主,如第五式勾掛展翅(圖1)。第六式轉(zhuǎn)身后劈(圖2)。

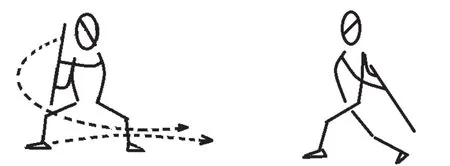

圖3 第四式:插步截棍

圖4 第五式:回頭?噬

(2)天盤第五、六式的技擊及含義。勾掛展翅、轉(zhuǎn)身后劈2式從攻防上來看主要攻擊對方頭部,以防守身體兩側(cè)和后背為主。從攻防招式來看,回防明顯,但在回防中不忘出招制敵。如勾掛展翅中右手握鞭一勾一掛分別從身體里、外、側(cè)做了相應(yīng)防守,最后左弓步推左掌,體現(xiàn)了回防后不忘進攻的招式。緊接轉(zhuǎn)身后劈,左腳向身體內(nèi)側(cè)擺扣,以左腳為軸,左手由進攻從上向下變勾手畫圓回防,提右腳右手持鞭從身體里側(cè)由回防轉(zhuǎn)變?yōu)檗D(zhuǎn)身進攻對方頭部。該兩招式步法以同側(cè)步為主,攻防有序,招式清晰。從技法來看主要有勾鞭、掛鞭、劈鞭,上述招式和技法體現(xiàn)了道家陰陽消長之觀念,先是勾掛將對手槍矛化開,退右步用左手掌將對手推開,犯者應(yīng)于急撲,左手由上向下畫圓,變勾手回防,阻擋對方來擊招式。右手使鞭從身體里側(cè)由下向上瞄準對方頭部做大劈。左手防守屬于陰面,右手掄鞭大劈屬于陽面,陰陽之間的對立制約、互根互用,并不是處于靜止和不變的狀態(tài),而是始終處于不斷地運動變化之中。三才鞭的攻防以右手單手持鞭為主,左手協(xié)作配合,按左右手來看,右手持械多重進攻,另一手則協(xié)作多重回防,需要一定武術(shù)功底的人才能深刻領(lǐng)悟。靈丘三才鞭地盤套路招式。

(3)地盤在整體套路中為第二段,以步法進退轉(zhuǎn)換攻防下身為主,如地盤第四式插步截棍(圖3)、第五式回頭?噬(圖4)。

(4)地盤第四、五式的技擊及含義。插步截棍,回頭吐噬2招式從攻防位置看,主要針對對方膝蓋及以下部位,2招式一氣呵成,步法連貫,以步法變換,身體以腰扭轉(zhuǎn)帶動發(fā)力,力達鞭梢或鞭尾。持鞭擊打部位明確清晰。例如,回頭?噬動可分為3個分解動作,主要從插步截棍防守完對手后,繼續(xù)向前進攻敵人,此招徐疾有致、氣勢逼人,一連三下步步進攻,應(yīng)證了武行諺語:“不招不架就是一下,犯了招架十下八下。”可見當時創(chuàng)編三才鞭之拳理嚴密性。步法主要有:進步、退步和倒插步。技法主要有:截鞭、撩陰鞭、嗑鞭和括鞭,上述招式簡單實用,著重攻防下盤,我方相對不動與對方搏斗,前后左右均都有攻防技擊招式,體現(xiàn)了道家思想以靜制動之理。鞭桿在中華武術(shù)中占有重要地位,靈丘三才鞭是山西鞭桿拳典型代表,它既有獨特的形制,握法也區(qū)別于其他鞭桿拳,形成了“起手不見手、出鞭不見鞭、明防暗打、虛實相結(jié)”的行鞭之法,步法以小墩為主,注重實用,且與道家天地人思想緊密契合,是一套自成體系的拳術(shù)套路。目前靈丘三才鞭在當?shù)兀褌髦恋谖宕壳暗恼趥魅酥挥幸晃唬芍^后繼乏人。因此,挖掘整理靈丘三才鞭不僅只是對當?shù)匚湫g(shù)拳種的弘揚,也對探究我國武術(shù)文化的源流提供了鮮活的例證,具有深遠的文化與社會價值。

[ 1 ] 政協(xié)靈丘縣委員會.《靈丘武術(shù)》(內(nèi)部資料)[ G ].靈丘縣文史資料第10輯:3,76.

[ 2 ] 高鳳山.《三晉石刻大全.大同市靈丘縣卷》[ M ].晉城:三晉石刻出版社,2012.

[ 3 ] 張智,張育存.山西鞭桿溯源與保護措施研究[ J ].哈爾濱體育學(xué)院學(xué)報,2015(5).

[ 4 ] 張希貴.《山西鞭桿技法精選》[ M ].太原:山西科學(xué)技術(shù)出版社,2006.

[ 5 ] [ 清 ].黃百家.南雷文定三四集(南雷文定卷八)[ M ].清康熙刊本,84.

G852.29

A

1674-151X(2017)10-143-03

10.3969/j.issn.1674-151x.2017.10.076

投稿日期:2017-04-12

丁橋(1994—),本科。研究方向:民族傳統(tǒng)體育學(xué)。