關于《孤山證印——西泠印社的先賢》

《孤山證印——西泠印社的先賢》是我在全山石油畫高級創研班的畢業創作,它的最終完成,離不開全老的悉心指導與關懷。

2016年,我先后完成了兩件巨幅歷史畫創作,它們分別是“中華文明歷史題材美術創作工程”的《吳閶雅集——明代書畫藝術》和“百年追夢——浙江美術精品創作工程”的《一代風范——“中央研究院”第一代浙江籍院士》。這是我第一次創作歷史畫,從某種意義上說,它們與我長久以來的歷史畫創作情結有密切關聯,而從另一個角度說,對中國傳統知識分子的關注,形成了我近年藝術創作的穩定母題。《吳閶雅集》《一代風范》和《孤山證印》三件作品,它們既是具有相對獨立意義的歷史畫創作,又是我個人一段時期審美趣味與主題探索的具體體現,因而,它們可視作一個完整的系列。三件作品都完成于我在“創研班”學習期間,全山石先生為之付出了辛勤的勞動和巨大的心血。從這一意義講,它們也是全山石先生藝術教育思想的某種呈現,是“創研班”創作教學的一個側面與個案。

從2009年創作《有涯之生——青年藝術史學者》以來,我便把自己的目光聚焦于知識分子群體。這固然與我所接受的專業藝術史訓練有所關聯,而在一定程度上,從《有涯之生》系列到最近的歷史畫創作,它們也連綴成我個人的一部小小的精神自傳。我的確曾經有這樣的野心,那就是希望自己能成為一名學者型藝術家,不過我清楚自己無法達到這一境界。盡管如此,我依舊向往中國傳統優秀文人所具有的品性與情操,我長時間流連于他們豐滿而自足的精神世界,沉浸于他們在圖像和文字之間所構建的豐富人文圖景中。在師從范景中先生的日子里,我有機會進入到藝術史某些領域的深處,在那里,我找到了一個充滿魅力的精神家園。《吳閶雅集》是我藝術史學習的某種延續,我第一次用圖像詮釋了我對明代文人的理解,而《一代風范》則代表了我對那些漸行漸遠的學術大師的深深景仰,作品原名“遠去的大師”,實際上正是我內心最真實的情感體驗,也是我選擇這一題材的真正動因。

1封治國《孤山證印——西泠印社的先賢》草圖一布面油畫45cm×50cm 2016年

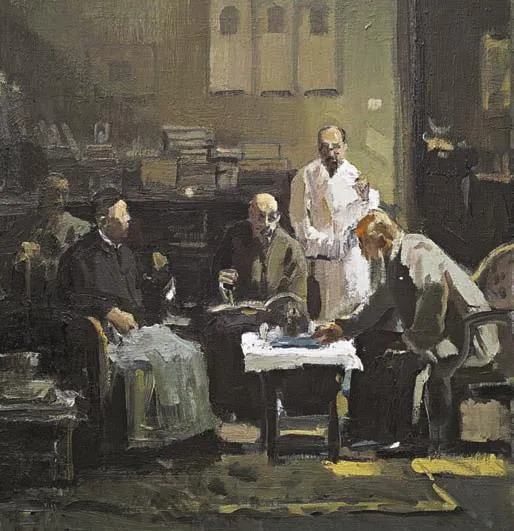

2封治國《孤山證印——西泠印社的先賢》草圖二布面油畫43.5cm×40cm 2016年

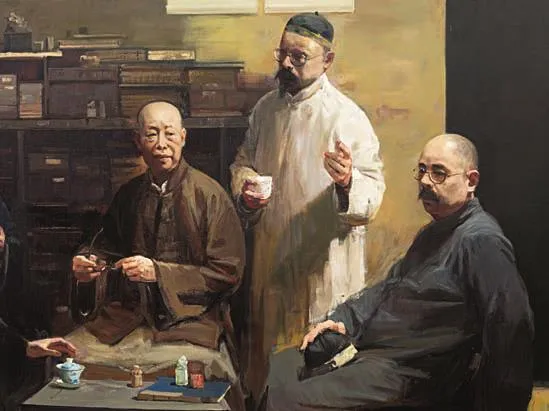

3《孤山證印——西泠印社的先賢》局部之一

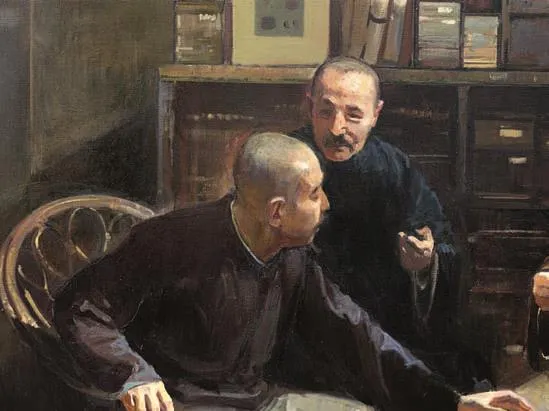

4《孤山證印——西泠印社的先賢》局部之二

我近期對清末民初的歷史較為關注,因此,《孤山證印》也契合了我的學術興趣點。不過,這一選題卻是全山石先生鼓勵的結果。在完成兩件大型歷史畫創作后,那種高強度的工作令我感到體力的透支和身心的疲倦,我希望畢業創作能走出歷史畫的束縛,在更為自由的狀態下延續以往創作的軌道。但全老看完小稿之后并不滿意,他明確表示我應該選擇更具有分量的題材,于是,我主動提出西泠印社的選題并得到他的首肯。關于西泠印社的創作并不少,但具有歷史肖像畫意義的作品則不多見,因而,全老給我的定位是——削弱傳統歷史畫的情節特征,強化作品的肖像感和歷史感。

對于宏大精深的印學,我其實完全是一個外行。不過,對吳昌碩、丁輔之、王福庵等鴻儒碩學,我并不陌生。懸掛在美國波士頓美術館門楣的“與古為徒”四字,為吳昌碩親筆所寫,那其實也是他個人精神生活的生動詮釋,這一理解也就構成了我作品創作的情緒與基調。但在小稿的創作過程中,全老始終認為情節性太強,歷史肖像畫的感覺不夠,他建議情節應以潛臺詞的方式表現,人物動作的設計不能幅度太大,但又要避免照相式的排列。這一要求看似簡單,但真要做到很不容易,經過多次的推敲及反復打磨,畫面開始呈現出一定的意味。

情懷和理想并不等于畫面結果。全老的核心要求是,個人的審美趣味和構思必須落實在對油畫本體語言的表現和錘煉之上,必須落實在極為具體、極為艱苦的工作之中。在正式上稿之后,我很快發現吳昌碩的動作比較僵化,經過反復考慮,我把已經初具成效的畫面抹掉,重新設計了吳氏造型,盡可能讓他處在比較松弛和隨意的感覺之中,經調整之后,畫面的氣息開始有了明顯推進。全老告誡我,最后的關鍵還在于造型的完善和色彩的表現,尤其是能否在凝重中畫出飽和與透亮,這是最為核心的問題所在。中期看稿時,全老首先肯定了畫面的中國氣息和文人氣息比較好,歷史肖像感的意味較為明顯,但他同時指出,中國氣息的表達應該與良好的油畫語言相結合。這是一個很有高度的指導思想,我必須不斷地在創作中給自己施壓。

在隨后幾次老先生的會看中,全老和靳尚誼、詹建俊、鐘涵、邵大箴等先生,又進一步對畫面結構、色彩表達和造型推敲提出更進一步的要求,許江先生在創作接近尾聲時,建議我略微放松邊線,以達到渾然厚重的效果。先生們的意見十分中肯,我盡最大努力進行了修改和調整。如今,作品雖已完成,但我深知畫面還存在不少問題。對我個人來說,通過幾幅歷史畫的創作,我對繪畫語言的認識有所提高,對大畫面的控制也積累了一定的經驗與教訓,這是我在高研班一個很大的收獲,這種收獲也將帶動我今后很長一個時期的創作。

二十多年前,我曾在油畫紙上用稚嫩的畫筆臨摹全老的作品,那時的我絕不會想到日后能成為他的學生。兩年多的“創研班”學習,我有幸得到先生的耳提面命,也更進一步了解了全老的藝術主張和創作思想。作為中國第三代油畫家的杰出代表,全老為我們這些青年畫家樹立了一個標桿,這個標桿最核心的意義,就是不斷探索油畫的本體語言,在對本體語言的研究中明確自我的坐標——這也是全老對我們最殷切的期望。