馬庫斯?呂佩爾茨和他的藝術

第二次世界大戰期間,法國首都巴黎被德國占領,導致大批法國藝術家紛紛逃亡美國紐約,其中包括超現實主義的“教父”安德烈?布雷東和馬克斯?恩斯特等人。這對正處在現代主義探索初期的美國藝術家而言是個極大的鼓舞,催生了美國第一個具有國際影響的本土畫派——抽象表現主義。而抽象表現主義的誕生也標志著西方藝術世界的中心從巴黎轉移到了紐約。從某種意義上講,也代表著美國在獲得政治、軍事和經濟的霸權之后,獲得了文化霸主的地位。但是,隨著戰后歐洲的重建,文化底蘊更為深厚的歐洲各國開始在文化藝術上崛起。到20世紀七八十年代,在德國和意大利獲得巨大成功的新表現主義(在意大利新表現主義也被稱作“超前衛派”)意味著紐約作為西方藝術世界中心地位的相對衰落。

盡管在20世紀60年代的西方藝術界“繪畫死亡”的論調甚囂塵上,但是在德國仍有很多藝術家堅定不移地探索繪畫語言的各種可能性。這批被看作“新具象”繪畫的代表人物的藝術家包括格奧爾格?巴塞利茨(Georg Baselitz,生于1938年)、彭克(A.R. Penck,生于1939年)、約爾格?伊門多夫(Jorg Immendorff,生于1945年)和安塞爾姆?基弗(Anselm Kiefer,生于1945年),馬庫斯?呂佩爾茨(Markus Lupertz,生于1941年)是其中極具代表性的一員。

呂佩爾茨對將他定義為新表現主義畫家這種歸類嗤之以鼻,但他作為20世紀七八十年代德國具象藝術復興的推手之一卻是毋庸置疑的,而這種回歸具象的藝術被統稱為新表現主義。他們普遍反對極少藝術和觀念藝術的創作思想,認為藝術家應該回歸到架上繪畫的創作之中。同時,本民族的文化傳統應該成為藝術創作的靈感來源。總體來看,德國的新表現主義畫家們重新舉起了在納粹時代被拋棄的表現主義旗幟,同時也受到了美國抽象表現主義的影響。巴塞利茨認為,由于納粹時期的藝術政策對德國現代主義的排斥,導致他們在藝術上是沒有父輩的一代,因此他們需要到更早的表現主義中去尋找靈感。由于個人經歷和對藝術的理解的差異,新表現主義藝術家們的風格迥異。馬庫斯?呂佩爾茨就因其個性張揚、言論大膽和風格獨特而被稱為“怪杰”。

馬庫斯?呂佩爾茨1941年生于萊興貝格(現在的利貝雷茨),是德國當代著名的畫家、雕塑家、作家、藝術教育家和爵士樂鋼琴家。20世紀60年代,呂佩爾茨生活工作于柏林。70年代后,他去往德國巴登—符騰堡州的第二大城市卡爾斯魯厄工作,擔任市立美術學院(State Academy of Fine Arts Karlsruhe)的教授。后來,他又擔任著名的杜塞爾多夫學院院長長達20余年。

在藝術生涯的早期,作為畫家的呂佩爾茨獲得了1970年的羅馬獎(Villa Romana Prize),該獎項是德國歷史最悠久的藝術獎項。僅過了一年,他又獲得了該年度的德國評論家協會獎。2003年,他作為主編創立了自己的雜志《女人和狗》(Frau und Hund),該雜志同時有法文版(Femme et Chien)和意大利語版(Signora e cane)同步發行。2015年,他攜56件架上繪畫和25件雕塑作品來到中國舉辦展覽,是迄今為止他來到中國所舉辦的最新和最大規模的展覽,在當時引起了學術界的廣泛注意。

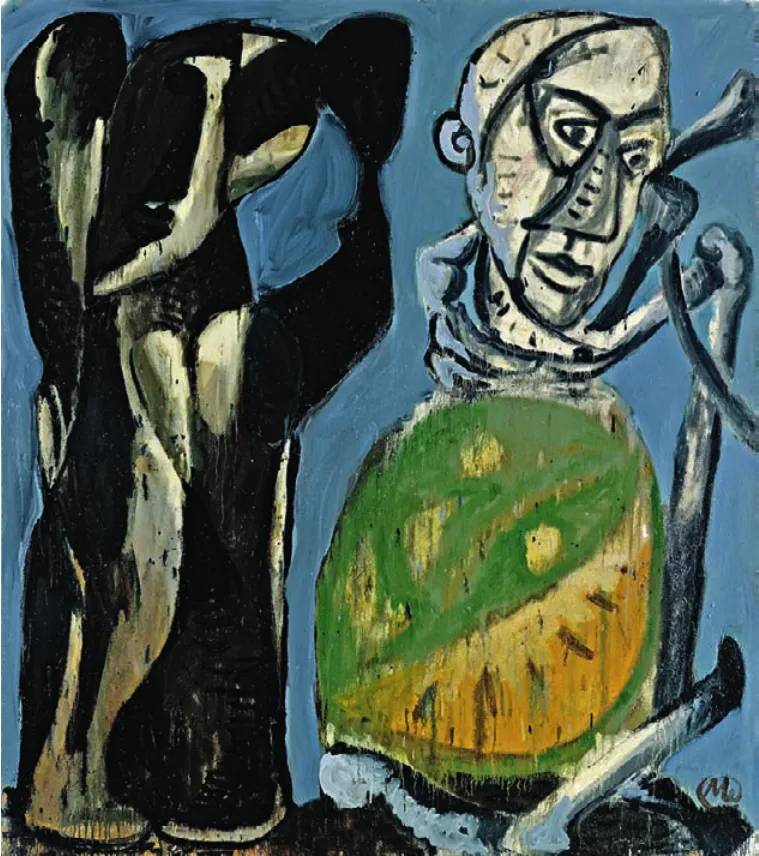

呂佩爾茨是一名高產的藝術家,勤奮而善于思考。他十分關注藝術作品本體語言的表達和未來的各種可能性,以及藝術家自我意識的表達。在20世紀60年代初期,他創作了“酒神贊歌系列繪畫”(the Dithyramb)。與當時流行于德國的抽象繪畫不同,他采用較為具象的形式表現出強烈的內心情感。他認為,酒神精神的提出是對無限生命的闡釋。酒神精神可以滲透到繪畫創作過程中去,拋去理性分析的外衣,追求近似迷幻的創作沖動和實施行為,并力圖讓觀眾體會到這種創作過程,從而使創作不再完全獨立于觀眾之外。這一時期的畫面色彩對比極其強烈,畫面分割的方式令人震驚,觀眾似乎直面一場藝術家心靈震顫的過程。呂佩爾茲在他的展覽中也談到,“酒神贊歌系列繪畫”的靈感來源于尼采的著作,狄俄尼索斯的精神是古希臘悲劇的源頭,而他的繪畫就是這種溯源行為的展示和借用。實際上,“酒神贊歌系列繪畫”的主題一直持續到70年代中期,除了在繪畫語言上進行探索的初衷,還反映出呂佩爾茨對架上繪畫的性質的再定義。在當時,德國的激浪派,美國的環境藝術、行為藝術、波普藝術、極少主義和觀念藝術等以裝置和表演為形式語言的作品占據了人們對新藝術認知的空間。相比而言,架上繪畫存在的價值遭遇了前所未有的挑戰。呂佩爾茨使用傳統的繪畫方式,訴諸西方文化的源頭,再加上德國藝術中深厚的表現主義傳統的影響,使架上繪畫這一古老的藝術表現形式在新時代獲得了新的生機。從這一點上來講,呂佩爾茨在藝術生涯早期所獲得成就是毋庸置疑的。

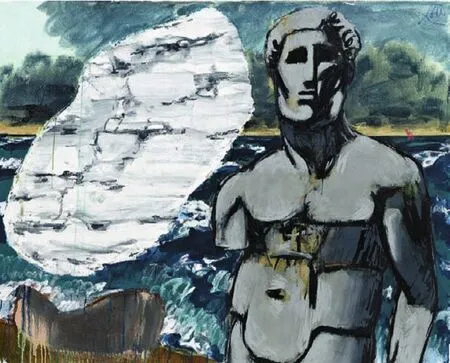

1《尤利西斯·三》130 cm×162 cm綜合材料2011年

2《空間幽靈:無神論者》200 cm×162 cm布面油畫1987年

在“酒神贊歌系列繪畫”之后,“米老鼠系列”和“唐老鴨系列”是他創作的另外兩個著名的系列作品。在當時的歐洲,美國抽象表現主義所產生的沖擊和影響十分深遠,但呂佩爾茨則反其道而行之。他力圖回到歐洲繪畫的傳統,探索歐洲自身蘊含的新表現主義繪畫語匯。他清醒地認識到,如果自己的繪畫不能立足于本國歷史和傳統,僅僅模仿當時流行的各種潮流,自己的藝術語言終將走向消解。有些學者認為,呂佩爾茨借用美國迪士尼公司的經典卡通人物進行創作,表現出了對當時美國文化席卷歐洲的這一時代現象的擔憂。在當時,包括德國在內的眾多歐洲國家產生了對美國文化的狂熱追捧,二戰后,美國在各個領域所取得的成功讓歐洲人普遍產生了對自身文化傳統的不自信和懷疑,就像經歷了鴉片戰爭后的中國人對西方文化所抱持的態度那樣。然而,被他的歐洲同胞津津樂道的卡通形象,在呂佩爾茨的筆下卻成為擁有夸張外表和具有潛藏暴力傾向的怪異結合體,其中充滿的暗喻不言自明。他想作為捍衛本民族文化的斗士,揭開華麗表象下的丑陋,因為他知道意識形態與文化自信上的摧毀,是災難性的。毫無疑問,這種文化的自覺精神是非常值得今天的中國藝術家學習和借鑒的。

從20世紀70年代到90年代,呂佩爾茨走向了對本土主題的熱衷和向昔日大師汲取營養的道路。就前者而言,他的繪畫展現出一種類似于其藝術生涯早期的抽象繪畫,對象集中在“德國主題”上。80年代,他開始到柯羅、馬奈和戈雅的繪畫中去尋找靈感,甚至包括普桑這樣的古典學院派大師。實際上,呂佩爾茨對昔日大師作品的仔細鉆研,是希望學習他們對于畫面節奏的把控。抽象精神和古典理想在呂佩爾茨這里,似乎找到了相互連接的橋梁,而這正是他藝術探索的樂趣所在。

最近十幾年里,他的藝術創作圍繞“阿卡迪亞”系列進行。“阿卡迪亞”在西方是人間樂土的同義詞。在有些畫面里古典與現代的并置,就是他最喜愛的一種方式。人們可以看到他在繪畫中對古典藝術理想的追溯,以及對現代藝術的探索,如《阿卡迪亞——戰士》和《阿卡迪亞——園舞》就是這個系列中的代表作。在《戰士》中,維納斯和德國士兵的同時出現,明顯是古典理想和殘酷現實的比照,是重現藝術語言輝煌前德國所必經的動蕩和廢墟。進一步的發展體現在《園舞》中,這是對馬蒂斯名作《舞蹈》的挪用,同時將維納斯并置其間,似乎是對藝術從古典走向現代的巡禮。舞蹈者歡愉明亮的身體和維納斯靜止灰暗的形象形成的對比似乎在說明古典的終結和現代藝術的勝利,但是實際上呂佩爾茨沒有重復美術史家早已形成的觀點,而是通過繪畫說明藝術歷史的延續和永恒理想的不滅,盡管往昔精神會在新時代的面前退居其次,但是它們從未真正離開藝術的創造。

呂佩爾茨本人狂放不羈,自視甚高,但他對傳統文化始終保持著謙卑謹慎的態度。談到藝術本身時他容光煥發,他不喜歡在政治、市場等部分現代人所熱衷的框架下去談論藝術。“藝術有其獨立的規律”,呂佩爾茨2015年在北京大學的演講中提到,“因此,在我擔任杜塞爾多夫學院院長的20年里,我一直堅持學院不該受到過多束縛。教學應該是學徒制的,學院的任務就是教會學徒進行藝術創作,然后他們學會欣賞藝術品,從而自己創作。”這樣一位多才多藝、個性鮮明的藝術家和教育家,或許可以對我國的當代藝術家,乃至當代藝術的發展和美術教育提供一些有益的啟示。