社會主義新傳統語境下民族音樂發展的契機與抵牾

——以云南大理劍川白族音樂非物質文化遺產為例

胡曉東

社會主義新傳統語境下民族音樂發展的契機與抵牾

——以云南大理劍川白族音樂非物質文化遺產為例

胡曉東

社會主義新傳統語境是指20世紀以來,在中國革命與改革開放歷史背景下建構起來的全新國家話語體系。它客觀上形塑了中華傳統文化的義涵與功能,推進了非物質文化遺產國家化、合法化的演進歷程,為其提供了發展的契機,同時又在遭遇諸多現代文明因素的沖突后呈現出相互抵牾的窘境。通過對云南大理劍川白族音樂類非物質文化遺產保護與發展的田野調查,廓清白族民族音樂及其生境——國家在場之間的深層聯系,把握社會主義新傳統語境下白族音樂文化的傳承與發展的國家屬性與內涵,推進白族音樂文化保護與發展。同時,也愈加清晰地呈現國家話語這只“無形之手”深沉而巨大的文化感召力。

社會主新傳統;語境;民族音樂;契機;抵牾

隨著全球化進程的加劇,各國傳統文化皆遭遇前所未有的挑戰,表現有二:一是空前的信息大爆炸時代以及瞬息萬變的政治、經濟、生活節奏為傳統文化的發展提供了良好的空間與契機;二是以破舊立新為主導方向的現代化潮流隨時有可能摧毀一切古老而傳統的文化基因。美國人類學家克拉克洪(Clyde Kluckhohn)認為,“一個社會要想從以往的文化中完全解放出來是根本不可想象的,離開文化傳統的基礎而求變、求新,其結果必然招致失敗”。[1](P76)因此,作為各國、各民族精神基礎與文化基因的傳統文化如何在傳統與現代、契機與抵牾中求得傳承與發展的空間,是世界各民族共同面臨的問題。

新中國成立以來,傳統文化的保護與發展走過了一條艱難又曲折的歷程。麻國慶等學者將我國當下的非物質文化遺產保護工程置于社會主義新傳統語境中進行考察,進而從雷德菲爾德(Robert Redfield)所提出的“大傳統”與“小傳統”的二元分析框架中超脫出來,彰顯出革命話語、國家制度對社會文化實施的由外及內、自上而下的塑造歷程。20世紀以來,在中國依托革命化與國家化的歷史而建構起來的“社會主義新傳統”,推動了民間文化在革命、社會運動語境下的改造、重構與復興。進入21世紀后,國家從文化行政來推動非物質文化遺產保護與傳承,既為隱藏在鄉野邊陲的各種民俗提供了合法化生存的契機,也為國家化、革命化的文化形式提供了追根溯源的理由。[2](P153,155)近年來,我國政府持續加強對中華傳統文化傳承與保護的關注,非物質文化遺產保護在新傳統語境下被賦予新的義涵。黨的十八大、十八屆三、四、五中全會都提出了新時期傳承與發揚優秀傳統文化的重要使命。習近平總書記也在“文藝工作座談會”及后續一系列講話中指出:“中華優秀傳統文化是中華民族的精神命脈,是涵養社會主義核心價值觀的重要源泉,也是我們在世界文化激蕩中站穩腳跟的堅實根基。要結合新的時代條件傳承和弘揚中華優秀傳統文化,傳承和弘揚中華美學精神。”2017年1月25日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》,《意見》指出“文化是民族的血脈,是人民的精神家園。文化自信是更基本、更深層、更持久的力量。中華文化獨一無二的理念、智慧、氣度、神韻,增添了中國人民和中華民族內心深處的自信和自豪。”提出實施中華優秀傳統文化傳承發展工程是建設社會主義文化強國,增強國家文化軟實力,實現中華民族偉大復興的中國夢的必要途徑。在社會主義新傳統語境下,國家主流話語體系建構出中華傳統文化保護與發展的新空間,賦予傳統文化以新的義涵。作為一種學術視角,社會主義新傳統語境揭示出的是一種在特殊歷史條件下保護與發展中華優秀傳統文化的總體目標與路徑。因此,關注中華民族整體及區域音樂文化在新的歷史語境下傳承與發展的實際狀態,厘清其文化體系中各要素之間的結構與利弊關系,探究其特定的傳承模式與發展格局,是作為一個民族音樂學者應盡的責任。

2015年7月18日至30日,筆者有幸參與了云南大學第七屆“民族學/人類學田野調查暑期學校”組織的調研活動,田野點位于云南大理劍川縣。這是一個集傳統與現代氣息于一體,儒風厚重且民族區域特色鮮明的中國西南邊陲縣城,早在4000多年前,先民們在今劍湖出水口處的海門口遺址一帶率先完成了石器時代至青銅時代的歷史性過渡,開創了云貴高原最早的青銅文化和稻作文化的先河。秦漢之際即已開通茶馬古道(吐蕃道),與中國內地以及東南亞地區、中亞、西亞等地區進行經濟、政治、文化多方面的交往、交流與交融,逐漸形成今日多元一體并存的文化格局。著名的人類學者費孝通先生曾在此進行過長期的考察,將其譽為“文獻名邦”。我們將在這樣一個新舊傳統交替,文化濡化與涵化特征顯著的縣城展開較全面的考察,探究其多元一體文化的生存格局以及區域傳統文化在遭遇現代文明后的傳承與演進歷程。基于個人的專業方向,筆者主要關注了大理劍川白族音樂文化的保護與傳承狀況,走訪了40多位白族文化專家、民間藝人,在劍川文化館、圖書館、檔案館及文化傳人處收集了百余份民間樂譜與音樂文獻,考察了十余個文化遺跡,現場聆聽并拍攝、錄制了長達百余小時的視頻、音頻及數千張照片,對當下劍川白族音樂非物質文化遺產的傳承與發展狀況有較全面與清晰的認識。

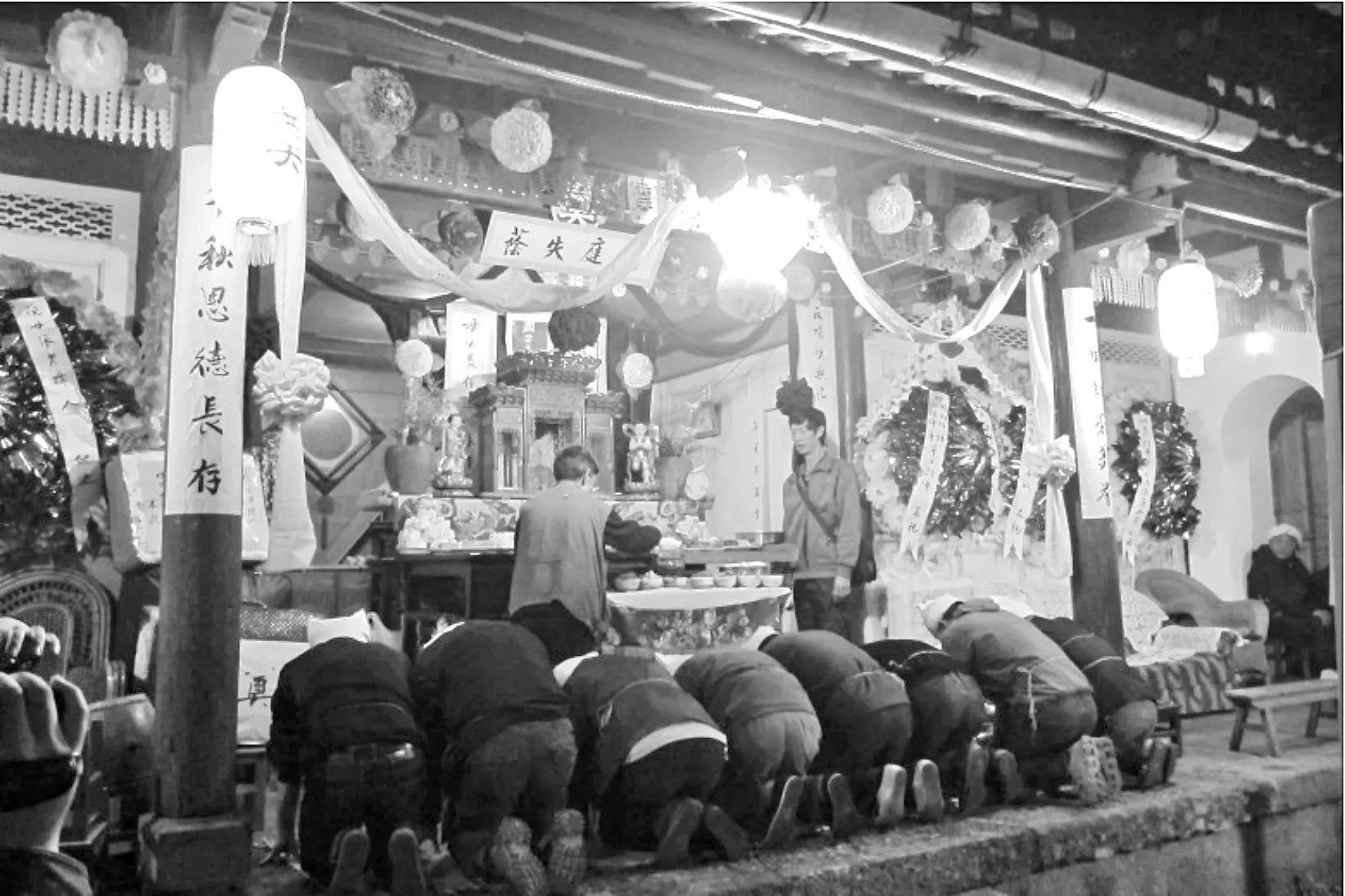

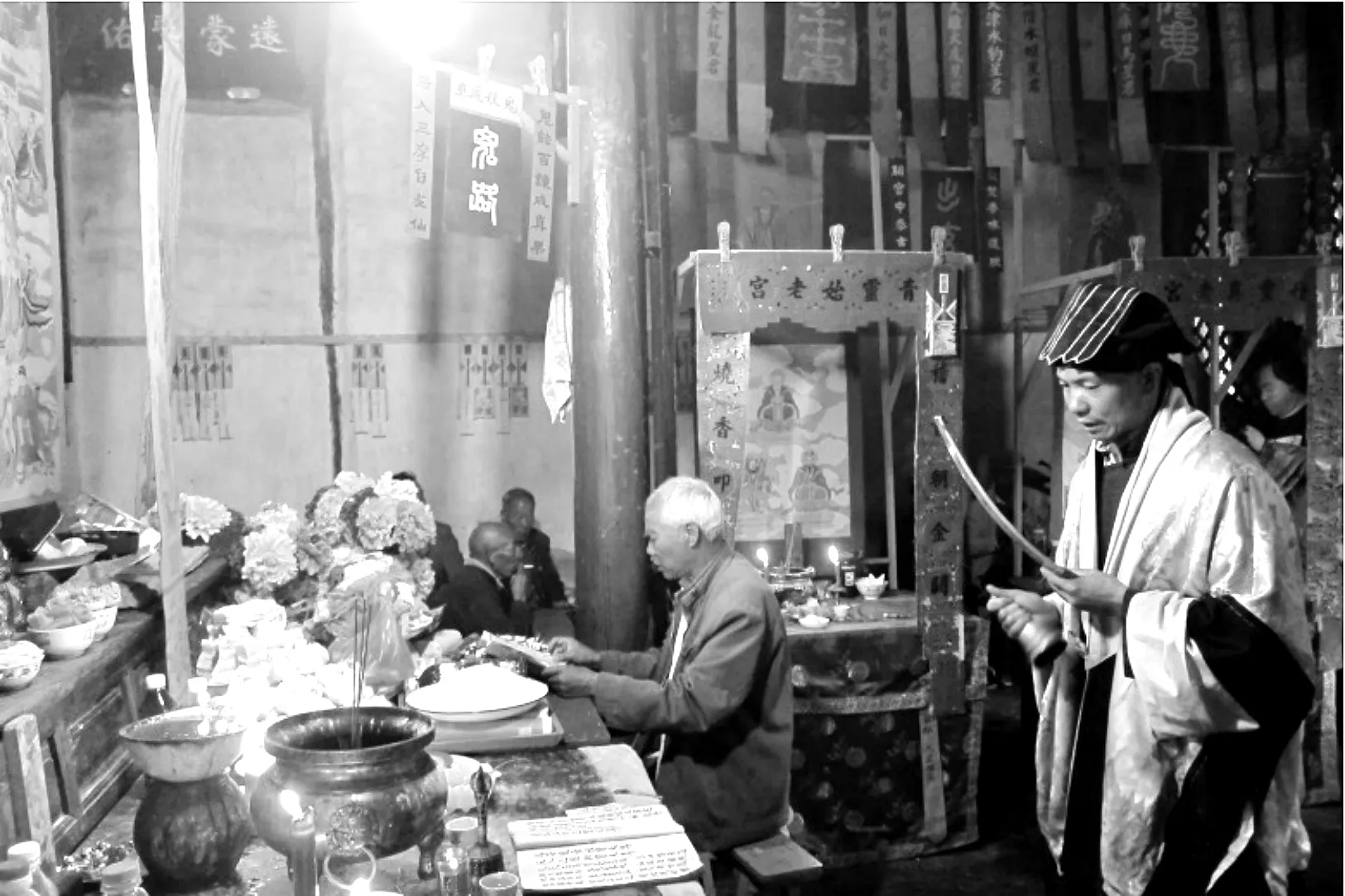

劍川縣位于云南省西北部,大理白族自治州北部,東鄰鶴慶,南接洱源,西與蘭坪、云龍接壤,北和麗江毗連,總面積2250平方公里。全縣人口17.14萬人,境內有白、漢、回、彝、傈僳、納西等民族,其中白族占總人口的92%,是典型的白族聚居縣。劍川白族文化積淀深厚,文化資源較為豐富和集中。老君山屬“三江并流”世界自然遺產;劍川石鐘山石窟聞名遐邇,是南詔大理國時期的藝術寶庫,被國務院列為全國第一批重點文物保護單位;茶馬古道上唯一幸存的山鄉古集市沙溪寺登街,被列為世界紀念性建筑遺產;木雕工藝巧奪天工,被文化部命名為“中國木雕藝術之鄉”。此外,這里集合了白曲、本子曲、東山打歌、石龍霸王鞭、阿吒力佛教樂舞、劍川古歌系列“白族木匠故事”、白族民歌、吹吹腔等眾多古老而民族特色鮮明的音樂類非物質文化遺產。劍川素有“白曲之鄉”之稱,是白族民間歌謠的發源地,以數量多、質量高、品種全、流傳廣而著稱于世。被列為全國藝術學科重點科研項目的《白族民間歌謠集成》收編的479首歌謠中,劍川的作品占50%以上;中國歌謠集成云南卷共收編白族長、短歌謠280首,劍川的作品就有122首,占43.5%。被譽為“白族歌城”的石寶山歌會是白族風情的集中展現,萬人對唱的“白曲”已載入國際民歌歌目。這里宗教文化厚重,儒、釋、道及多個本主教和諧并存,多錫卜教、巫教、阿央白崇拜等“本主”崇拜引人注目。享有“西南敦煌”美譽的劍川石寶山石窟始鑿于南詔時期,其中佛、道、儒、本主教題材與世俗題材完美合一。宗教音樂文化豐富多彩,道教朝斗勝會中的唱腔經韻、“阿吒力”佛教唱腔、洞經音樂、多錫卜巫師唱腔以及頗具儒奠色彩的家祭儀式音樂等共同營造出古樸深厚的音樂文化積淀。

圖1 劍川家祭儀式*除特別說明,本文所用圖片皆為筆者現場考察所拍攝。

圖2 劍川金華寺朝斗勝會

劍川白族音樂非物質文化遺產內容豐富、題材廣泛,在白族的文化發展史上,有著十分重要的地位和作用。它是歷史長河和鄉土社會的一面鏡子,不僅生動地反映了不同時代白族兒女的思想意識,宗教信仰、生產生活、民族風情,而且形象地刻畫出白族兒女的形象、心理和性格特征、審美情趣和理想追求等,它是白族人民智慧的結晶,堪稱白族的百科全書,對白族歷史、語言、民俗等的研究都具有極其寶貴的價值。它不僅是白族文學藝術精品和作家藝術家的乳汁,同時也為民族學、人類學、社會學、歷史學、考古學、美學等學科提供了珍貴的資料。[3](P2-9)在社會主義新傳統語境下,由于歷史、政治、經濟、文化等諸多因素紛繁復雜的綜合影響下,當前劍川白族音樂的保護與發展呈現出契機與抵牾并存的格局。

圖3 多錫卜巫師在表演

一、契機

由于獨特的歷史、地理、政治、經濟及文化的影響,加之當前國家寬松的民族與文化發展政策,劍川白族音樂類非物質文化遺產在當下獲得了良好的發展契機。自2011年6月1日《中華人民共和國非物質文化遺產法》實施以來,劍川縣政府相繼出臺了十余個非物質文化遺產保護的政策文件,有力地推進了劍川白族音樂文化的保護與發展,主要表現在傳承人接續良好、文化生境優勢、藝人發展空間寬廣等方面。

(一)傳承主體接續良好

劍川白族有著深厚的重儒輕商傳統,其傳統文化深受儒家文化的濡化與涵化,呈現出白漢交融的格局。初到劍川縣城,我們就被古城水閣潭歷史街區趙藩文化園內氣勢恢宏、意象沉雄的劍陽樓深深折服。整個縣城傳統與現代、漢族與白族文化有機融合,和諧統一,呈現出儒雅厚重之感。文化由人創造并傳承,因此文化的發展的關鍵在人。當前劍川縣的本土民族音樂專家、學者較多,高級別的音樂傳承人較多,民間藝人眾多,傳承主體接續良好。

1.劍川白族音樂活地圖——張文

初到劍川,縣里的“百事通”楊保中先生便介紹了劍川的文化名人,據悉,僅國內知名的音樂學者就有八九位,如張文、張笑、陳瑞鴻、張旭東(梅花道人)等,老中青三代健全。尤其是張文、張笑兩位老先生早年皆參與了20世紀80年代的全國十大集成編輯工作,資歷深厚。

7月20日午后兩點,考察組一行尾隨楊保中先生,前往具有“劍川白族音樂活地圖”的張文先生家中做訪談。忠義古巷,青石板路,曲徑回環,左右古宅深幽,眾心愉悅,更有無限期待。途中,楊公娓娓道出張老履歷。張文者,劍川白族人,生乙酉,年古稀。自幼愛樂,隨劍川民伶習樂,終得大成。后結業于中國作協民族文學講習班,又謀職于劍川文化館副研究館員,大理學院、云南藝術學院特約研究員,中國民間文藝家協會會員,中國傳統音樂學會及少數民族音樂學會會員,云南省音樂家、民間文藝家、曲藝家協會會員。張老長期從事白族文化及民間藝術的收集、整理、研究和創作工作,成果豐碩。主編劍川民歌集成、民間文學集成等8部縣卷,歷任中國曲藝音樂集成云南卷、中國器樂曲集成云南卷編委。編撰出版了《白族文字文獻》《石寶山傳統白曲集錦》《石寶山文化志》《白鄉天籟——劍川民間傳統音樂》等,幾百萬字。發有關民族藝術研究方面的論文50余篇,多次受邀參加國際學術論壇。曾任藝術總監,度曲逾百。發行《阿鵬的歌》《十二月調》等白族歌曲音像專輯,美譽有加。多次受文化部、國家民委、省文化廳表彰,并獲中國藝術節優秀節目獎、滇府哲學社科專著優秀成果獎、文化藝術創作獎等佳績。

楊公一路講來,組員連連稱奇,不想劍川彈丸之地、邊陲小縣,竟有如此奇才。恰眾人出神時,楊公一聲“到了”,一抬頭,已是忠義巷尾。右側一古宅,門樓不高,飛檐翹角,卻不張揚。白墻素瓦上點綴寫意花鳥,盡顯清雅。敲門,俄頃,一老者出迎,面色紅潤,精神矍鑠,步履穩健,聲如洪鐘,乃張老也。其笑容可掬,連呼歡迎。眾人魚貫而入,方見宅院開闊,梅蘭竹菊,花紅葉翠,生機盎然。

眾人環座,領隊宋紅娟老師向張老逐一介紹考察組各成員。旋即,張老向眾員介紹劍川民族文化及民間音樂的基本概貌。動情處,張老更引吭高歌,即興表演,博得眾組員陣陣喝彩。張老指出,劍川白族民間音樂內容豐富、題材廣泛,在白族的文學發展史上舉足輕重,乃時代與社會之鏡,映出各時代白族之思想意識、宗教信仰、生產生活、民族風情,實為白族人民智慧之結晶,堪稱“白族百科全書”,學術價值不容小覷。

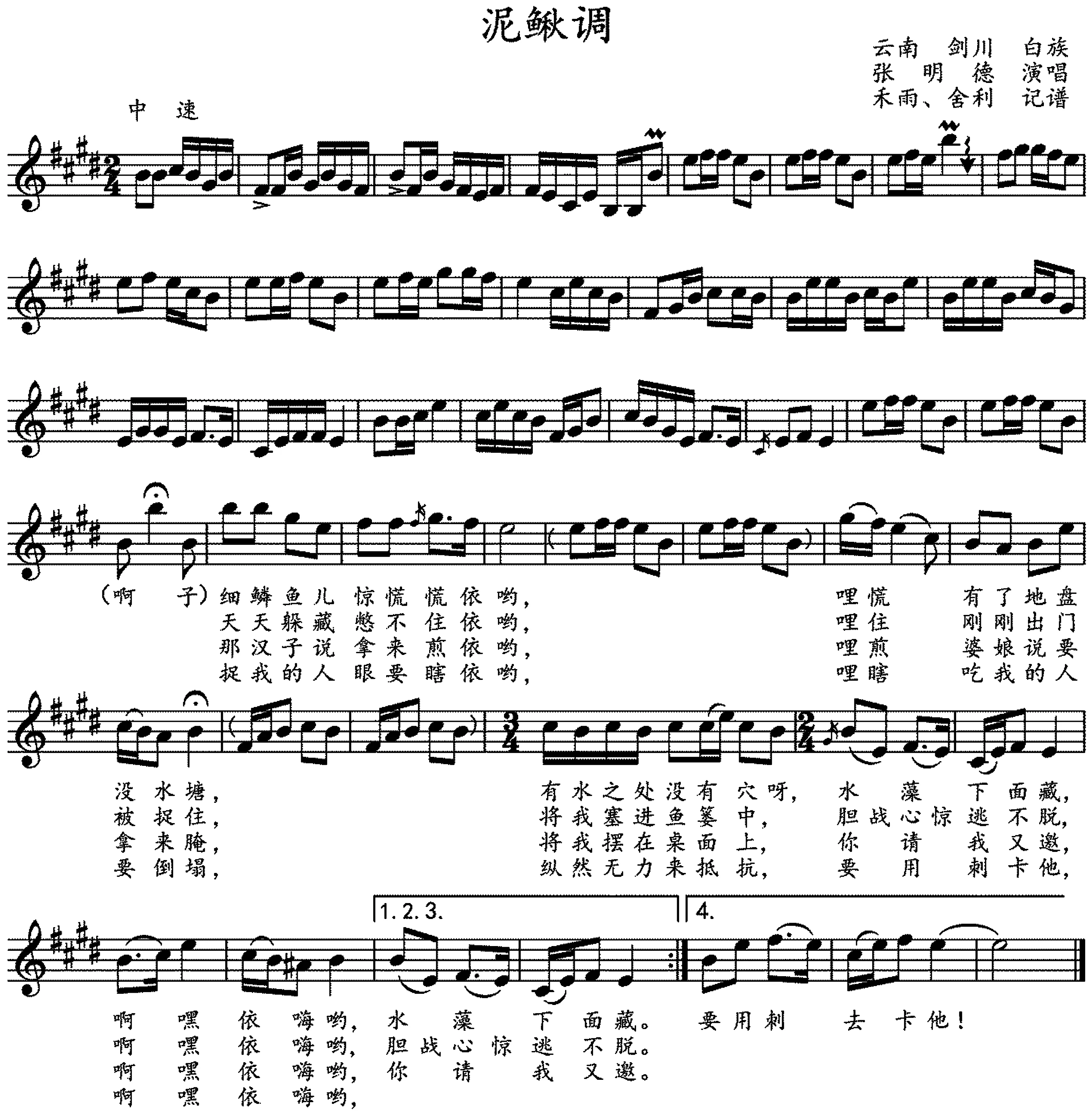

張先生介紹道,劍川白族民間音樂含民歌、本子曲(曲藝音樂)、吹吹腔(戲曲音樂)、古樂(民族器樂)等。其中,劍川白族民歌體裁多樣,有山歌、小調、敘事歌曲、舞蹈歌曲、儀式歌曲等,以劍川白族調傳唱最廣。劍川白族調有獨唱、對唱等多種形式,以白族特有樂器龍頭三弦伴奏,歌詞多即興創作,旋律優美動聽,表現力豐富,曾被電影《五朵金花》選用,改編成《大理三月好風光》,享譽世界,代表曲目有《心肝票》《你潑我上水》等。此外,尚有山后曲、東山調、小調和敘事歌,山后曲的代表曲《白月亮白姐姐》曾在世界青年聯歡會上獲獎。東山調曲調高亢,常以襯詞“啊嘞嘞”起頭,山鳴谷應,扣人心弦,用樹葉伴奏。小調代表曲有《泥鰍調》《割埂調》《海東調》,尤以《泥鰍調》為古老,稱“曲母”,以擬人手法,狀細鱗魚之口吻,控訴被人類捕食之怒(譜例見下頁)。

敘事歌代表曲有《青姑娘調》,敘事組歌也,常用于白族婦女之“青姑娘節”。舞蹈歌曲主要有《霸王鞭》和《東山打歌》。劍川白族歌謠又可分為短調和長歌兩大類,短調俗稱“白族調”,白語“拜枯”,即“白曲”,于山間、湖畔、田邊、地頭及石寶山歌會、火把節等民族節日里演唱。長歌俗稱“本子曲”,按其音樂和表演形式來看,屬曲藝品種,但其唱本常敘事與抒情結合,長詩也。二者皆四句一段,兩段或若干段為一首,每段結構呈“七七七五”和“三七七五”式,俗稱“山花體”。首句起韻,逢雙句押韻,常用曲頭(即曲名或曲姓)起韻,如“翠茵茵”、“勞利勞”等。曲頭或無實際意義,僅起限韻的作用;或有實際意義,如“阿南后”(同盆花)、“舍擁娣”(小妹妹)等。歌詞不但押韻,且押聲調。白語有八個聲調,韻部相同但聲調不同的韻腳字,則不能通押。對非韻腳字的選擇也較為嚴格,要求其聲調與非韻腳字不同,形成高低聲調協律的韻式。又,按照表現內容與風格,白族歌謠分為創世古歌、祭祀歌、禮俗歌、勞動歌、情歌、反意歌、一字歌、詠物歌、寓意歌、生活歌、兒歌等。

反意歌意指描述的人及事物與實際相反,故將正面意思反說,造成獨特藝術效果,如《竹葉沉重石頭輕》:

譜例1 劍川白族調《泥鰍調》[3](P38-39)

說你聽,竹葉沉重石頭輕;蚊子抬著鐵撬桿,房頭上飛奔。

花貓犁田溝壟直,水牛捉鼠穩準狠;公雞馱貨學馬叫,馬兒報黎明。

一字歌各句都用一個相同或音相諧的字,成特效,甚或位置皆不變。如《“愛”字曲》里,每句都以“愛”字起頭,大膽、熱烈地表露了男女之間的愛戀之情:

愛你喲,愛你這話難出口,愛你的話先不說,愛在我心首。

愛你姣姣桃花色,愛你甜甜多溫柔,愛你這話講給你,愛到我白頭。

隨后,張老分析總結了劍川白族歌謠的文化特征及其成因,由于“三江并流”與多民族聚居的地理環境,孕育出獨特的民族文化心理和審美情趣,使劍川白族民間歌謠呈現出獨有之韻味。其一,獨特句式和韻式,音韻和諧,鏗鏘悅耳;其二,民歌皆用白語演唱,風味濃厚,生動優美;其三,獨特的襯詞、襯句大增其民族色彩和地域風格,或在開頭用“阿”“嗯”等呼喚性襯詞,以引起聽眾注意,亦便于演唱者醞釀感情,或在句中加入“勒”“資”“依”等襯字豐富節奏韻律,又或在句尾用“哎賣依咳喲,呀荷嘿”等增添意猶未盡之美;其四,歌謠的傳承發展與石寶山歌會等民俗活動密切相關,已出版《石寶山傳統白曲集錦》;其五,歌謠中揭示出社會生活中的一些矛盾,思想寓意深遠,展示出白族人民豐富的智慧。

劍川白族古樂包括古曲、道腔、洞經音樂和阿吒力教佛腔。其中,洞經音樂以演唱大洞仙經經文為主,其音樂融道、釋、儒及民間音樂于一爐,形成清新典雅,優美古樸的藝術特征。

圖4 張文先生為大家講解白族民間音樂文化

一個七旬老者,從“集成”工作起步,克千難,歷萬險,窮其一生心力收集、整理、研究劍川白族音樂,并創作了大量的白族音樂作品,成果豐厚,令吾晚輩敬仰。一個多小時的講解,張老一氣呵成。其思維敏捷、邏輯清晰,尤對劍川白族音樂如數家珍、見解深刻,發人深省。后,組員分從各領域向張老咨詢討教,如劍川民間音樂分類的合理性問題,白族音樂與漢族音樂的關系問題,李寶妹為代表的少數民族歌手引發的少數民族音樂流行化以及民間歌手的發展問題,劍川文化對其他民族文化的影響問題,白族母語教學的問題,白族民間音樂的調式分布以及多聲部音樂的結構問題等等,張老不厭其煩,皆細細作答,組員倍感收獲良多。令組員興奮的是,張老慷慨將自己創作出版的白族音樂作品集和音響CD贈送大家,并熱情簽名留念。最后,全體組員與張老合影留念,并邀共進晚餐。席間,張老饒有風趣地與大家攀談起劍川的人文歷史、民俗風情、宗教生死觀等,眾人皆開眼。張老動情地回憶起早年與中國藝術研究院和云南省音樂研究所的同仁一起參加民間音樂集成工作的經歷,話語間透露出對劍川白族音樂文化乃至中國傳統音樂文化的珍愛之心。張先生諄囑我輩珍惜當下優越的學習和工作條件,向業內名師多學習,向民間藝人多請教,加強實踐,多做收集、整理與研究工作,發掘各民族音樂文化的深刻內涵,為傳承優秀民族文化多盡力。

2.各級傳承人較多

據相關資料顯示,劍川縣列入各級非物質文化遺產保護名錄的共有28項,其中國家級2項,省級13項。[3](P2)通過走訪,我們得到的數據是,劍川白族音樂國家級非遺傳人8人,省級23人,州級50余人。*據采訪白族調省級傳承人李根繁所得數據,時間:2015年7月23日下午6點10分,地點:劍川石龍村云南大學少數民族調查研究基地。如此強大的傳承人隊伍對白族音樂的傳承起到了重要的保障作用,據統計,僅石龍村白曲文化傳習所一處,每年舉行的白曲表演活動就達100多場,舉辦的白曲音樂傳習班培養的歌手就有200多人。2015年7月23日,我們趕赴劍川石龍村,云南大學在此設立了少數民族調查研究基地,我們有幸聆聽了白曲省級傳人李根繁、市級傳人李凡昌、李文琴演唱的白族調。

阿吒力教佛樂廣泛流傳于劍川縣內,常在石寶山廟會中的阿吒力佛教儀軌活動中演唱,內容為阿吒力教經文,現存100余首,已由中國音像大百科全書出版阿吒力教佛腔《云南佛樂》(磁帶三盒)。另有阿吒力佛教舞蹈音樂,如《散燈》《散花》《劍舞》等,執儀者手持燈、花、劍等道具載歌載舞,具有濃厚的宗教祭祀色彩。伴奏樂器有嗩吶、蘆管、啞胡、笛子等,其曲調使用阿吒力佛腔,大量吸收了白族民間音樂素材。中央電視臺電視專題片《舞人說舞》曾對阿吒力佛教樂舞作了詳細介紹,有力地推動了白族音樂非物質文化遺產的保護與發展。阿吒力教省級傳承人車玉江是劍川少有的幾位省級阿吒力教佛腔傳承人,在他的家中,我們聽他講述云南劍川阿吒力教文化的歷史淵源與區域文化特征,并現場講解和表演阿吒力教儀軌《朝賀法事》中的部分內容。

圖5 白曲傳人李根繁、李凡昌、李文琴在演唱白族調

3.廣泛的受眾群體

文化的廣泛傳播不僅僅需要一批技藝精湛的文化傳人,更重要的是要有寬泛的受眾群體。在走訪中我們發現,劍川白族的老老少少幾乎都愛聽、愛唱白曲,每年的各類民間風俗節日,縣里都要舉辦大型的大型歌會,尤其是每年的石寶山歌會更是白曲傳承交流的盛會。張文先生介紹說,每年的石寶山歌會,聚集在石寶山的白族歌手達2萬余人,真是白曲的海洋,白曲的天堂。廣泛的受眾群體為白族音樂的傳承與發展提供了豐厚的土壤,使這一寶貴的民族藝術之花常開不敗,這也是諸如小阿鵬、李寶妹等全國知名的白族歌手技藝超群、風格獨特的原因所在。

(二)生境優勢

生境(habitat)一詞源自生物學術語,原指生物生活的空間和其中全部生態因子的總和,具體指某一個體、種群或群落的社會環境、生存空間和工作條件,是文化傳承與變遷的重要因素和驅動力。[4](P19)當前,劍川白族音樂非物質文化遺產的生境擁有良好態勢,主要體現在民風敦厚的傳統文化土壤和政府高度重視的文化政策方面。

圖6 劍川城隍廟財神開光儀式中白族青年在廣場上表演白曲*圖中右一彈白族三弦者為白族調省級傳承人姜宗德,拍攝時間為2015年7月25日。

1.重儒輕商,民風敦厚

劍川歷史悠久,文化燦爛,素有“文獻名邦”之美譽。獨有的地理環境和歷史文化積淀造就了劍川自古重儒輕商的風俗,也奠定了此地白族人民文風敦厚的心理特質。劍川白族人人都敬重讀書人,家家戶戶都出讀書人。我們采訪的幾家文化名人家中更是不乏鴻儒名士,張文先生的父親張紀域是費孝通先生的弟子,曾任教育部專員,其長子留學美國后在斯坦福大學任教授,楊保中先生的女兒女婿都是云南大學的教授,張笑先生的兒子則是美國哥倫比亞大學的教授,等等。劍川白族兒女世世代代秉承著老祖宗的家訓,勤奮耕讀,不辱使命。20世紀大學生還是稀有物的時候,劍川的孩子上大學已是司空見慣的事了。國家相對寬松的民族政策給予白族兒女們自由的發展空間,他們對傳統文化愛之切切,對現代快餐文化、媚俗文化糟粕有著天然免疫力,這也是白族音樂文化傳承與發展的有利因素。我們看到無論是古城還是新街,這里處處散發著傳統文化的氣息,東門街內始建于明朝隆慶二年(1568年)的文魁、進士牌樓,向人們訴說著這里曾經輝煌驕人的崇文尚讀歷史。更有家家戶戶門廳廊壁上繪畫的花鳥蟲或名人隱士圖,透著濃郁的書香氣息。在此文風敦厚的環境中,白族音樂受到較好的滋潤,在廣場里巷、公園茶樓,隨處可見唱白族調、演奏洞經音樂、跳霸王鞭的人們。

2.政府重視,政策支持

新中國建立以來,黨和國家給予民族文化以寬松的發展空間。尤其是二十一世紀以來,政府充分認識到民族文化在國家軟實力建設中的巨大功能,先后出臺了一系列優惠政策,如實施國家級藝術學重點項目《白族民間歌謠集成》,收集479首白族歌謠,將“石寶山歌會”列入國家級非物質文化遺產,出版了大量的白族音樂作品集,實施白族調進校園的活動,政府的重視與相應的政策支持為劍川白族音樂的發展增添了飛翔的翅膀。

(三)成功藝人的羊群效應

隨著電影《五朵金花》的廣泛傳播,其中一首膾炙人口的《大理三月好風光》傳遍大江南北,傳至世界各地。該曲根據劍川白族調改編而成,已經成為白族文化的一張名片。音樂的傳播自然帶動藝人的發展,從20世紀90年代的白族舞蹈家楊麗萍開始,逐步掀起了白族藝人走出大山,走向全國乃至國際舞臺的潮流,小阿鵬、李寶妹、姜宗德等一大批白族藝人先后唱響祖國各地舞臺,白族音樂文化隨之獲得極大發展。在羊群效應的作用下,白族青年紛紛效仿領頭羊,學習白曲的人數驟然飆升,為白族音樂文化的傳承與發展提供了有利環境。

二、抵牾

在實地調研中,我們發現白族音樂文化雖然在一定的程度上獲得了較大的發展,但由于其特有的歷史、地理、政治、經濟、文化以及文化持有者的觀念、倫理關系等因素的影響,仍有一些與白族音樂文化發展相抵牾的因素,值得我們關注與反思。

1.經濟落后掣肘民族音樂文化遺產的創承與發展

初到劍川,我們被其古樸厚重的歷史文化氣息所折服,但隨后的數日我們亦發現劍川的經濟實力相對落后這一事實。受重儒輕商思想的影響,劍川的經濟產業很不景氣。除木雕工藝外,已無其他支柱型產業,更未形成板塊式、集約型經濟帶。且最有潛力發展的旅游業也呈現出散兵游勇、自生自滅狀,考察組發現,在劍川要打個出租車或出去購物是很奢侈的事。在劍川最繁華的東門街,最具現代氣息的服裝商場也難以挑起女孩們購買的欲望。經濟的落后成為掣肘白族音樂文化發展的重要阻力。我們常說的“經濟搭臺,文化唱戲”在劍川實施起來困難較大,無法創造高品質的文化產品,也就不可能從本質上提升白族音樂文化的競爭力。在急速發展的現代文明的沖擊下,我們對白族音樂文化未來的發展心懷隱憂。

2.傳承主體因循守舊反制音樂文化的發展與創新

文化傳承主客體之間良好的倫理關系是民族文化傳承與發展的重要保證,然而在個人名利的驅使下,民族音樂傳承主客體之間形成了一些不良的倫理關系,制約了其傳承與發展。在采訪白曲民間藝人時我們發現,他們對自己的文化身份及文化認同感極強,認為白族音樂文化比其他任何民族的音樂文化都要優秀,尤其對現代文化元素極力排斥,自然無法貼近時代的脈搏,與時俱進。更有甚者,部分藝人妄自尊大,互相拆臺,對各自的技藝水平臧否失節,是民族文化發展的死結。早在一千多年前,朱子就有“問渠哪得清如許?為有源頭活水來”的感慨。試想,文化之水唯有流通交互方能清新不腐,若因循守舊,死水一灘,必然腐臭無疑,更遑論創新發展了。可見,在文化發展大好形勢的當今,緊扣時代脈搏,以開放鮮活的視野吐故納新,是文化傳承與發展的利器。當然,關于白族音樂文化遺產傳承主體之間,乃至傳承主客體之間的關系問題更多涉及音樂文化倫理問題的反思,將是有一個重要的學術命題。

3.文化鴻溝阻斷民族音樂遺產傳播紐帶

前文已述,劍川古風厚重,民風淳樸,人們思想觀念相較保守,然而現代社會的開放程度卻日新月異,新舊文化之間形成一道巨大鴻溝,它將人們禁錮在傳統文化的框架中,無法與現代文明自然對接與和諧對話,主要表現為白族音樂新作品數量較低且質量良莠不齊,多數歌手一輩子只唱幾首傳統曲目,新作寥寥,文化傳承的競爭力較低。民族音樂作為活態文化,其傳承與發展需要有源源不斷的優秀新作來維系其血液的鮮活性,因此,創作主體的整體創新素質成為推動民族音樂文化健康發展的核心動力。在考察中我們發現,由于白族音樂傳承主體大多固守傳統的文化理念,對現代文化特征知之甚少,創新意識和能力較低,傳承方式多為師徒相續,口耳相傳的機械模仿為主,極少有人能在吸收深厚的民族音樂文化的基礎上創造出既有白族文化特質,又有現代文化氣質的新作品,實現白族音樂文化遺產傳承與發展的飛躍。因此,目前白族藝人們所表演的音樂作品絕大多數為祖上傳下來的幾首有限的傳統曲目,已經無法融入并適應瞬息萬變的現代生活節奏。可以想象,在后續的傳承與發展中,橫亙在白族音樂文化面前的這一巨大鴻溝將阻礙其健康可持續發展的步伐。

結 語

當我們把文化與國家、民族、時代、文化等關鍵詞并而論之就會發現,文化并非孤花獨放、不食風土。在時代的脈動中,文化與國家交互,與民族對話,共同構建屬于那個時代的話語體系,當下轟轟烈烈的非物質文化遺產保護即是上述四者在特定的語境中生成的一種文化生境。換言之,民間文化被國家話語所解構、重建,進而形成社會主義語境下的新文化傳統,并以“非物質文化遺產”這一身份進入國家話語體系,非物質文化遺產常常直接或間接地表現出社會主義新傳統的內在特點。特別是圍繞著全球化、國家、民族、文化、地方等多個維度,社會主義新傳統呈現出更加豐富多彩的內容。在某種意義上,社會主義新傳統是建立在中國社會傳統中文化的生產與再生產之上的,傳統與革命、全球化與地方化、現代化與國家化等各種話語體系在這個過程中彼此交融、博弈,有摒棄、有再造、有濡化、有復興,且隨著社會形勢變遷其過程呈現出不同的特點。國家所倡導的非物質文化遺產保護,為社會主義形勢下傳統文化的生存、再造與延續提供了新的向度與機遇。同時,通過非物質文化遺產與新傳統在話語體系上的結合,以及由外而內、自上而下的文化實踐,系統呈現出意識形態、文化行政對社會文化的重塑過程。[2]民族音樂文化作為華夏正統音樂之根本,有其特殊的文化地位和教育意義,是真正意義上的“中華樂教”。她不僅自主自發、廣施眾生、恩惠社會,且攝心務實,道法自然,潤物無聲,尤最具力量。項陽先生提出以西方文化人類學功能主義與歷史民族音樂學為理論支撐,從共時與歷時相結合的視角,加之以制度、禮俗與為人奏樂、為神奏樂兩條脈的理念整體去認知中國傳統音樂文化,就能更客觀地接近中國傳統音樂文化的歷史原貌。*參見項陽:《功能性·制度·禮俗·兩條脈——對于中國音樂文化史的認知》,《中國音樂》2007年第2期,第25頁。因此,廓清白族民族音樂及其生境——國家在場之間的深層聯系,把握社會主義新傳統語境下白族音樂文化的傳承與發展的國家屬性與內涵,是推進白族音樂文化保護與發展的利途。在大理劍川田野考察的日日夜夜,我們愈加清晰地感受到國家這只“無形之手”正以深沉而巨大的力量在推動白族音樂文化向前發展。

(責任編輯 何婷婷)

[1]C. Kluckhohn,CultureandBehavior, The Free Press, 1976.

[2]麻國慶,朱偉.社會主義新傳統與非物質文化遺產研究[J].開放時代,2014,(6).

Ma Guoqin and Zhu Wei, Ma Guoqing and Zhu Wei: Socialist Neo-traditioan and the Study of Intangible Cultural Heritage,OpenTimes, No 6, 2014.

[3]張文.白鄉天籟——劍川民間傳統音樂[M].昆明:云南民族出版社,2008.

Zhang Wen,BaixiangTianlai:FolkTraditionalMusicinJianchuan,Yunnan Nationalities Publishing House, 2008.

[4]安學斌.民族文化傳承人的歷史價值與當代生境[J].云南民族大學學報(哲學社會科學版),2007,(6).

An Xuebin, The Historical Value of the Inheritor of Ethnic Cultures and the Contemporary Eco-environment,JournalofYunnanUniversityofNationalities(PhilosophicalandSocialSciencesEdition), No 6,2007.

About the author:Hu Xiaodong, Associate Professor and Post-graduate Supervisor at the School of Music of Southwest University, Post-docorate at the Institute of Music at Chinese Conservatory of Music, Past-time Research Fellow at the Beijing Ethnic Music Research and Dissemination Base, Chongqing, 400715.

The paper is funded by the following:Study of the Buddhist Music and theGovernanceintheGrass-rootsSocietyintheEthnicAreasintheSouthwestofChina(No.16BMZ069) funded by the 2016 National Social Sciences Fund;No57generalprojectofChinesePost-doctorateScienceFund(No.2015M571233); project funded by theBeijingPost-doctorateWorkingFundScheme;theSouthwesternEthnicArtisticCreationandResearchProject(No. 2362014xk21)under the project of Southwest discipline teamwork research; and the special and key cultivation project under the Central Universities’ Basic Operation Expenses (No. SWU1609110).

The Opportunities and Contradictions in the Development of Ethnic Music in the Context of Socialist Neo-tradition

Hu Xiaodong

The context of socialist neo-tradition refers to the new national discourse system which has been constructed in the historical background of Chinese revolution and reform since the 20thCentury. This context shaped the connotation and function of Chinese traditional culture, promoted and provided opportunities for the evolution of the nationalization and legitimization of intangible cultural heritage. At the same time, contradictions are also noticed in the confliction among many modern civilizational factors. With a fieldwork of the protection and development of musical intangible cultural heritage of the Bai people in Dali, Yunnan, this paper clarified the deep connection between the Bai ethnic music and its context-the presence of the nation. The paper ascertained the national characteristics and connotation of the transmission and development of the Bai ethnic musical culture in the socialist neo-traditional context, thus promoting the protection and development of the Bai musical culture. Meanwhile, it is displayed clearly that the national discourse, as an “invisible hand”, exerts a profound and powerful cultural force.

socialist neo-tradition, context, ethnic music, opportunities, contradiction

2017-07-10

[本刊網址]http://www.ynysyj.org.cn

本文系2016年國家社科基金“西南民族地區佛教音樂與基層社會治理研究”項目(項目編號:16BMZ069)、“中國博士后科學基金第57批面上資助項目”(項目編號:2015M571233)、“北京市博士后工作經費資助項目”、西南大學學科團隊研究項目“西南民族藝術創作與研究項目”(項目編號:2362014xk21)、2016年中央高校基本科研業務費專項重大培育項目資金資助(項目編號:SWU1609110)的階段性成果。

J607

A

1003-840X(2017)04-0072-10

胡曉東,西南大學音樂學院副教授、碩士研究生導師,中國音樂學院音樂研究所博士后,北京民族音樂研究與傳播基地兼職研究員。重慶 400715

http://dx.doi.org/10.21004/issn.1003-840x.2017.04.072