游戲規則的改變者?

林秀蘭

長期以來,作為世界最強的美國海軍,其對反艦導彈的發展并不上心,投入明顯偏少,重視程度偏低,這與中俄等國海軍大力發展艦載反艦導彈的舉措形成了鮮明的對比,一個“魚叉”反艦導彈幾乎裝備了美國海軍所有的水面戰艦。“魚叉”不僅誕生年代較早,并且在后續的改進中也顯得中規中矩,這使得它雖然是一款經典的亞音速反艦導彈,但整體性能與其它國家反艦導彈相比并沒有明顯的出彩之處。這不但不符合美國作為世界頭號海軍技術強國的地位,而且與美國海軍“不惜代價,只求先進”的其它高技術武器裝備相比,也顯得格格不入,并且隨著“魚叉”導彈的大量出口,也影響到了其它國家海軍(如日韓海軍)的反艦導彈技術的發展。美國海軍對反艦導彈發展的不重視,不僅體現在反艦導彈自身的技術發展上,還體現在水面戰艦對于反艦導彈這種武器的裝備上。比如美國海軍最先進的“伯克”級“宙斯盾”驅逐艦,早期型還裝備了2座四聯裝“魚叉”反艦導彈,但在后續型號的改進中則直接取消了單獨的反艦導彈發射器。作為美國海軍最先進、裝備量最大的多用途驅逐艦卻沒有配備反艦導彈,這足以體現出美國海軍對艦載反艦導彈的輕視程度。另一個典型例子就是美國海軍最新的LCS瀕海戰斗艦,兩個型號的瀕海戰斗艦在設計時均沒有配備專用的反艦導彈,早期測試的是輕型多用途戰術導彈,這種導彈的主要用于攻擊小型快艇,射程近、威力小,只能使LCS具備象征性的反艦作戰能力。LCS整體的反艦能力不但比不上別國海軍同級別的護衛艦,甚至連輕護、導彈艇都不如。

美歐等西方國家海軍之所以普遍對艦載反艦導彈的重視程度不夠,根本原因還是在于以美國為首的西方國家海軍擁有強大的海上航空力量,可以通過空中作戰平臺如艦載戰斗機、攻擊機對對方水面艦艇構成巨大威脅,因此對艦載反艦導彈的作戰要求并不高。再加上冷戰結束后,潛在對手的海軍發展水平參差不齊,西方國家在更多情況下面對的是實力較弱的對手,對方海軍艦艇編隊很少配備有航母這種大型作戰艦艇,因此西方國家的反艦導彈在研制時基本不需要考慮攻擊大型艦艇目標的要求,其主要的打擊目標是驅逐艦、護衛艦這種級別的中小型水面戰艦,并且更多的是以單艦或小型編隊作為打擊目標。因此西方國家海軍通常更重視反艦導彈的適裝性,控制導彈的彈體尺寸和重量,為此而犧牲導彈的射程和戰斗部重量也在所不惜。這也是為什么西方國家大都選擇發展威力較小的亞音速反艦導彈的重要原因。

不過,隨著新世紀以來中國海軍水面艦艇力量的不斷發展壯大,以及中國海軍發展航母編隊的意圖越來越清晰,曾經不可一世的美國海軍也逐漸開始意識到發展反艦力量的重要性,因此啟動了新一代LRASM反艦導彈的研發工作。LRASM反艦導彈的設計,在追求作戰性能的同時也非常重視導彈的平臺適裝性,不但B-52H、B-2、B-1B、F-15E、F-16C/D,F/A-18E/F、F-35等美軍主要轟炸機和戰斗機型號都具備掛載LRASM反艦導彈的能力,其還可以裝入美國海軍水面艦艇的MK41通用垂發中。當MK41具備了發射LRASM的能力后,則意味著美國海軍“伯克”級等主戰艦艇都具備了根據任務需要搭載任意數量的反艦導彈的能力,這與以往美國艦艇上區區配備8枚“魚叉”反艦導彈或者根本就不配備反艦導彈的情況形成了鮮明的對比。可見美國海軍也最終出現了從忽視艦載反艦導彈到再次高度重視的重大態度轉變,正所謂“這世界上從來沒有無緣無故的恨,也沒有無緣無故的愛”。美國海軍的這種轉變,是其適應新形勢發展的必然舉措。

同時,對于美國海軍未來非常倚重的LCS瀕海戰斗艦來說,美國人也并沒有忘了要給它“補”上反艦導彈,從而使這種近海作戰艦艇也能具備一定的反艦能力。LCS反艦導彈的選擇方案有升級版“魚叉”和挪威NSM兩種型號。這兩種反艦導彈雖然從整體性能上來看比較中規中矩,但LCS在集成了這兩種反艦導彈后將具備真正意義上的超視距遠程反艦能力,而不再像以往那樣只能“欺負”一下近距離的快艇類目標。而且由于LCS是美國海軍未來即將大批裝備的一種主力艦艇,因此其反艦能力的提升對于整個美國海軍來說都具有重要意義。此外,如果LCS未來集成了LRASM導彈,由于LRASM的性能遠遠超出亞音速反艦導彈,這甚至可能會對LCS自身的作戰模式和作戰定位產生直接影響。

值得一提的是,近年來美國海軍另一種新興的“反艦導彈”也引起了很多人的注意,那就是“標準”6艦空導彈。2016年初美國海軍透露,它已成功改造了“標準”6艦空導彈,使其能夠打擊水面艦艇目標。美國海軍對“標準”6導彈進行了測試,利用“標準”6對一艘退役的“佩里”級護衛艦實施反艦攻擊,并成功擊中目標。這意味著“標準”6作為一種先進的遠程艦空導彈,在具備強大防空性能的同時也具備了反艦能力。“標準”6的最大射程可以達到370千米左右,遠遠超過美國海軍現役“魚叉”反艦導彈的射程,并且“標準”6的最高速度達到3.5馬赫,這個速度已經達到或超過了現有的先進超音速反艦導彈的末段突防速度,再加上包括“伯克”級在內的美國海軍主戰艦艇理論上可以將大部分的艦上垂發單元都裝上“標準”6這種集防空和反艦功能于一身的“雙用途”導彈,從而使美國軍艦的反艦導彈載彈量得到質的提升,反艦火力密度上升了一個臺階。因此目前有觀點認為,“標準”6一旦具備了反艦能力,則可以彌補美國海軍在艦載反艦導彈這一領域的短板,使美國海軍在水面反艦作戰領域與中俄的差距得到縮小,甚至可以憑借龐大的載彈量和火力密度,對中俄海軍水面艦艇編隊發動遠程飽和攻擊,從而對中俄艦艇構成巨大威脅。那么,這種“半路出家”的“超音速反艦導彈”真的有那么神乎其神嗎?

實際上,用艦載防空導彈客串反艦攻擊的任務早已不是一件新奇的事了,在上世紀八十年代美國與伊朗的海上沖突中,美國軍艦就曾利用艦上配備的“標準”1艦空導彈對伊朗導彈艇發動攻擊,并取得了戰果。可見艦空導彈用于反艦是可行的,并且實現難度并不大,相對來說,用艦空導彈打擊水面艦艇的難度反而比打擊空中目標要有所降低。這是因為艦空導彈在防空作戰時,其面對的通常都是各類高速、高機動的空中目標(如飛機、導彈),相對而言,水面艦艇不但航行速度慢,機動性也有著天壤之別。而且水面艦艇的體量與雷達反射值也要比空中目標大的多,這也使得艦空導彈的雷達導引頭更容易跟蹤和鎖定水面艦艇目標,因此從制導的角度講,艦空導彈要兼職攻擊水面目標是可行的。當然,艦空導彈在攻擊水面艦艇目標時也會遇到一些麻煩,比如海面雜波對導彈導引頭和引信的干擾,不過艦空導彈在設計時一般都會強調對低空、超低空目標的攔截能力,因此其初始設計一般也都考慮了海雜波的影響。由上可見,艦空導彈用于打擊水面艦艇目標,不但技術上可行,而且可以實現一彈多用,為海軍艦艇的反艦作戰提供更為靈活的選擇。

不過“,標準”6的反艦功能與專業反艦導彈仍然存在很大差別,其反艦能力并不應過分夸大。作為一種艦空導彈,“標準”6兼職搞一些副業是可以的,但如果要指望“標準”6能同時擁有防空和反艦兩大功能,并且在兩方面的性能都能做到極致,那顯然是不現實的。俗話說的好,“貪多嚼不爛”。“標準”6作為艦空導彈其整體設計仍然偏重于防空的主業,要兼具強大的反艦能力,從而實現兩頭通吃,從武器裝備設計的角度來講,不但難以實現,而且即使勉強實現也注定是效費比低下的。

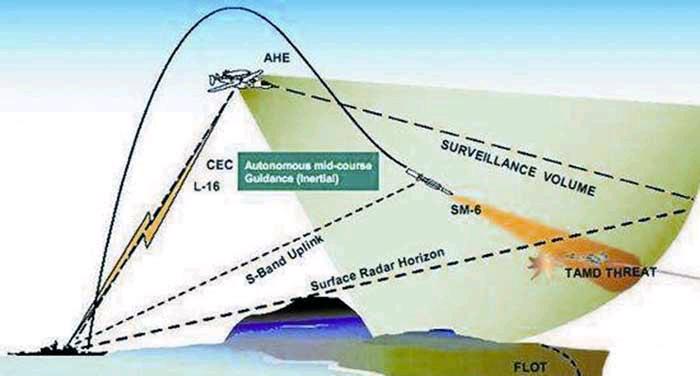

“標準”6與專用反艦導彈的最根本區別就在于飛行彈道。“標準”6由于是從艦空導彈“半路出家”而來的,因此它在打擊遠程超視距水面目標時,其中段制導模式與專業反艦導彈存在著巨大的區別。“標準”6的超視距攻擊能力是通過CEC協同交戰能力實現的,即通過E-2C、E-2D預警機從空中發現遠距離外的敵方水面艦艇,然后將目標艦艇的相關信息通過高速數據鏈回傳給“宙斯盾”艦之類的美國海軍戰艦,“宙斯盾”艦通過預警機提供的目標數據發射“標準”6對目標發動遠程打擊。不過E-2預警機并不能直接引導“標準”6導彈進行遠程打擊,因為它并沒有配備可以與飛行中的“標準”6直接連接的數據鏈系統,因此E-2預警機無法直接向“標準”6發出制導指令,只能將相應的目標數據回傳給發射艦艇,再由發射艦艇通過與“標準”6直接連接的專用武器制導數據鏈向導彈發送指令,“指揮”“標準”6進行遠程反艦作戰。這一點與常規反艦導彈存在很大區別。常規反艦導彈在中段飛行過程中一般都可以獲得空中平臺直接提供的中繼制導指令,即由預警機、海上巡邏機、艦載直升機之類的空中偵察平臺通過數據鏈直接“指揮”反艦導彈進行遠程超視距攻擊,而不是像“標準”6那樣需要在E-2預警機和發射艦之間“轉一道手”。從這個角度講,E-2預警機在“標準”6的超視距反艦作戰中起到的作用只不過是一個飛在天上的“補盲雷達”,它并不直接參與指揮“標準”6的反艦作戰,“指揮權”仍然在后方的發射艦艇上。

而且不僅是E-2預警機,美國海軍其它的反艦導彈引導平臺如艦載直升機也都沒有另外配備可以引導“標準”6導彈的數據鏈系統。事實上,這種空中偵察/目標指示平臺與反艦導彈之間的數據鏈不兼容問題在很多小國海軍中都存在,比如越南如果引進美制P-3C反潛巡邏機或者西方制造的預警機,其對越軍現役俄制反艦導彈的引導能力就存在疑問。不過在同一體系下的作戰裝備則很少出現這種數據鏈不兼容的問題,這也是“標準”6用作“反艦導彈”時的特殊身份而產生的一個特殊案例。當然,E-2預警機要加裝這種專用的制導數據鏈也不是不可以,但美國海軍是否有必要為一種“半路出家”的反艦導彈而專門為E-2預警機單獨加裝一種新的數據鏈系統,這就是一件值得慎重考慮的事了。畢竟E-2作為艦載預警機其主要使命還是引導F/A-18等艦載戰斗機的制空作戰,引導反艦導彈的超視距作戰最多只能算是E-2的副業,尤其是在航母上的艦載預警機資源有限的情況下(美國單航母戰斗群一般只配備4-5架艦載預警機),增加額外的作戰任務將加重E-2本來就已經很重的負擔,甚至影響到E-2原本的主業——引導戰斗機制空作戰。而且CEC協同交戰能力和遠程超視距引導/打擊能力在將來也可能不僅限于“標準”6這一種導彈類型,CEC網絡的組成成員在將來也不僅限于E-2這一種空中偵察平臺,如果E-2系列預警機和其它空中偵察平臺為每一種類型的武器都加裝一種制導數據鏈系統,這顯然也是不現實的,投入的資源過大而實現的效費比卻并不高。從這一點來講,美國海軍還是很務實的,通過E-2與發射艦艇之間的這一道“轉手”,在不改變現有作戰資源分配的情況下,仍然可以實現“標準”6的超視距遠程反艦能力,而付出的投入卻幾乎可以忽略不計。

不過,由發射艦艇在后方“指揮”“標準”6進行遠程反艦作戰時就會帶來一個問題,那就是發射艦艇與“標準”6導彈之間的數據鏈通信會受到地球曲率的限制。我們知道,數據鏈通信信號的傳輸與雷達波束一樣也是沿直線傳播的(用于發送武器制導指令的數據鏈一般都工作于波長較短的波段,“標準”6導彈的制導數據鏈工作于S波段),這種物理規律在限制艦載雷達的低空視距的同時,也會導致發射艦艇無法與水天線以下的“標準”6導彈進行遠距離通信。那么這個問題該如何解決呢?美國人的解決方法其實非常簡單,就是不讓“標準”6飛到水天線以下就行了,也就是“標準”6全程都采取了高空彈道飛行。由于飛得高,其始終都處于發射艦艇的視野范圍內,發射艦艇就能隨時對飛行中的“標準”6“發號施令”了。

這種方法雖然簡單,但卻會使“標準”6在用于反艦作戰時喪失傳統反艦導彈的低空突防能力,而低空突防能力對于反艦導彈來說是非常重要的一種能力。當“標準”6采取高空彈道飛行后,其飛行全程都將處于對方艦艇以及艦載雷達的監視中,毫無攻擊隱蔽性可言。而且“標準”6按艦空導彈設計,彈體沒有隱身能力。作為彈重1.5噸、彈長6.55米(包含助推器)、直徑0.5米的大型導彈,“標準”6的體型雖然要小于傳統的超音速反艦導彈,但相比亞音速反艦導彈則是個不折不扣的“大塊頭”。沒有隱身能力,并且處在較為“干凈”的天空背景中,對于對方艦艇的先進艦空導彈系統而言(尤其是先進的“神盾”艦和“神盾”作戰系統),無論是探測還是攔截這類高空目標都不是一件很難的事。作為采用了固體火箭發動機的艦空導彈,“標準”6的動力射程有限,因此其后半程采取了從高空俯沖攻擊目標的彈道,利用俯沖獲得的動能提高導彈的末端攻擊速度。而且“標準”6在初始設計時并沒有考慮采取反艦導彈的末端機動突防技術,這注定了“標準”6的末段飛行彈道是較為死板、沒有太大變化的,類似于彈道較為固定的“反艦火箭彈”。這種拋物線式的飛行彈道使對方艦空系統可以很容易預測出“標準”6的飛行軌跡,并能采取多層次、多批次的攔截,成功攔截并不是一件難事。這種高空彈道攻擊模式一般只用于對付防空實力較弱的小國海軍,而面對擁有“神盾”艦或其它先進防空艦艇的強大對手時,其突防成功的概率并不樂觀。現代的先進“神盾”艦連速度5馬赫的戰術彈道導彈都能攔截,何況是“標準”6呢?

此外,“標準”6在用于反艦作戰時,相比專業反艦導彈還有其它一些缺陷,比如戰斗部殺傷威力小。目前大多數防空導彈都采用破片殺傷戰斗部,而反艦導彈多采用半穿甲戰斗部,而且防空導彈的戰斗部重量也通常都比反艦導彈要小,畢竟兩者設計時針對的是不同類型的目標,因此需要采取不同殺傷機理的戰斗部。雖然“標準”6可以通過高空俯沖獲得的動能以增大對目標的殺傷效果,但總體來說其殺傷威力與專業反艦導彈相比仍然有較大差距。另一個必須要考慮的因素就是成本“。標準”6作為美國海軍現役最先進的艦空導彈之一,其造價自然是非常昂貴的。“標準”6在2014年的采購單價為454萬美元,同期的印度“布拉莫斯”反艦導彈的單價則只有300萬美元左右,而亞音速反艦導彈就更便宜了。由于造價過于高昂,美國海軍主戰艦艇換裝“標準”6的速度并不快。將這種造價昂貴、裝備數量有限的先進導彈用于反艦而不是它的主業——作戰價值與需求更高的防空,顯然是一種舍本逐末的行為。雖然有一種觀點認為,當導彈用于攻擊對方高價值的水面艦艇目標時,其成本并不算個問題,因為相比對方被打擊的高價值目標和遭受的損失來說,導彈自身的造價與成本就可以忽略不計了。這個觀點是有待商榷的,因為對于反艦作戰來說,往往需要投入數量相當多的反艦導彈才能實現對目標艦艇以及艦艇編隊的有效突防,在這種情況下導彈的打擊成本將是一個不得不考慮的問題。

最后,對于艦空導彈來說,水面艦艇是與戰斗機和高速導彈等空中飛行目標完全不同的一種目標類型“,標準”6的設計也主要針對空中目標。各種空中目標相比水面艦艇,其綜合電子戰能力都要稍遜一籌,這是因為無論是戰機還是導彈,在配備了武器、傳感器、戰斗部、燃料等主要作戰任務載荷后,留給電子戰系統的安裝空間已經很有限了,因此除了專用的電子戰飛機以外,其它的各類空中目標一般都只具備有限的自衛電子戰能力。與之相反的是,水面艦艇的航速雖然較慢,機動性較差,但卻處在海面雜波干擾的掩護之下,加上水面艦艇的平臺容量大,其配備的各種干擾/對抗措施不但手段很豐富,干擾性能也很出色,并且可以配備性能更強大的大中型電子戰系統,其綜合電子對抗能力遠不是空中飛行的戰斗機和導彈能比的。“標準”6在進行遠程反艦攻擊時全程都采取了高空彈道,這使得水面艦艇有充足的反應時間提前進行各類干擾/對抗措施的決策、準備與投放工作。當“標準”6進入末制導階段后,等待它的將是多層次、多批次,包括有源和無源在內的種類多樣的干擾,這將使“標準”6的突防能力再打一個折扣。再加上E-2預警機為“標準”6提供的只是目標指示,而不是直接的引導,其中段指令修正還要經過E-2預警機和后方的發射艦艇之間“轉一道手”,這個過程存在著一定的時延,這可能會導致“標準”6的抗干擾能力進一步惡化。

綜上所述,“標準”6的綜合反艦性能相比真正意義上的反艦導彈還是存在一定差距的。那么話說回來,“標準”6增加的反艦功能存在的真正價值體現在哪里呢?實際上“標準”6的反艦作戰價值仍然類似于幾十年前的“標準”1導彈,仍以快艇類的小型水面目標作為主要作戰對象,并提供一種應急的快速反艦手段,以緩解美國海軍大型作戰艦艇在面對導彈艇這類非對稱作戰對象時的燃眉之急。“標準”6在打擊大中型水面艦艇時的作戰效能不如專業的反艦導彈,但在打擊導彈艇這類小型高速目標時,則情況將會反過來,常規的大中型反艦導彈在攻擊小型高速水面目標時反而不能完全適應。這是因為常規反艦導彈在設計時主要針對的是對方的大中型水面艦艇,因此其具有射程遠、威力大、突防能力強的特點,但用于對付小型高速水面目標時,卻往往“有勁使不上”。比如在面對近距離內突然出現的快艇類目標時,常規反艦導彈由于多采用方向固定的傾斜發射裝置,在發射前水面艦艇通常都要先調整航向,將反艦導彈發射架指向威脅方向。而大中型水面艦艇的機動性往往要比快艇類目標差,在近距離面對高速靈活的小型快艇時,大中型水面艦艇很可能會吃虧,無法及時調整航向以發射反艦導彈,甚至根本就沒有發射反艦導彈的機會。雖然現在的一些先進反艦導彈型號已經具備了大扇面發射能力,比如“魚叉”反艦導彈實現了±90°的扇面發射能力,而意大利“奧托馬特”反艦導彈更是實現了±180°的扇面發射能力,不過這種能力在于縮短導彈發射的反應時間,反艦導彈在發射后的轉向速度以及靈活性仍然難以對付近距離目標。如果再考慮到誤傷友艦的因素,這種扇面發射的時機選擇更是要慎之又慎。而對于艦空導彈來說,這個限制就要小的多,無論是傾斜發射還是垂直發射的艦空導彈都可以及時轉向威脅方向,其使用靈活性與反應速度遠非常規反艦導彈可比。

此外,常規反艦導彈在發射時有一個加速升空的過程,這個過程一般稱為反艦導彈的初始發射階段,在這個階段內導彈的飛行速度和機動能力受限,導引頭尚未開機工作,導彈處于自動控制的飛行狀態,在這個階段反艦導彈一般是不具備制導能力的。所以常規大中型反艦導彈大都存在一個射程近界,即在這個距離以內的水面目標都是反艦導彈無法攻擊的,尤其是某些特殊設計的反艦導彈型號,如利用外掛助推器進行初始加速的反艦導彈,其射程近界甚至可以達到幾十千米。從這一點來講,常規的大中型反艦導彈天生就不適合用于對付近距離水面目標,為此某些國家的海軍專門發展了射程只有幾千米、十幾千米的小型、輕型反艦導彈。而艦空導彈的射程近界通常都要小的多,更適合打擊近距離水面目標。最后,常規反艦導彈一般都配備了較大的戰斗部和延時引信,對于裝甲較厚的大中型水面艦艇具備了較為理想的殺傷效果,但如果是對付快艇類的小型水面目標時,這一優點反而會變成缺點。在2008年的俄格沖突中,俄羅斯海軍導彈艇曾用大型超音速反艦導彈對格魯吉亞巡邏艇發動攻擊,結果反艦導彈雖然擊中了目標,卻沒有引爆戰斗部,而是直接穿艇體而過,在巡邏艇的上層建筑上撕開了一個大口子,卻沒能當即擊沉巡邏艇,其在海上掙扎了幾個小時后才最終沉沒。導彈引信在沒有達到預期條件時,雖然命中目標卻無法引爆戰斗部的例子是相當常見的。蘇俄海軍的SS-N-12、SS-N-19之類的重型反艦導彈,由于它們是為了攻擊大型航母而生的,因此即使它們將護衛艦級別的中型艦艇打穿了也未必能可靠地引爆戰斗部。可見,對于常規大中型反艦導彈的半穿甲戰斗部和延時引信來說,在面對快艇這類小型水面目標時,往往會有“高射炮打蚊子”之感,出現有勁使不上的尷尬情況。而艦空導彈在用于對付快艇類目標時,其殺傷威力就顯得比較適中,而且即使不能當即擊沉敵方快艇,也往往能起到驅離敵方目標或使敵方目標喪失戰斗力的目的,這對于保護大中型水面艦艇免遭這類小型非對稱作戰對象的騷擾與威脅來說是意義重大的。

具體放到美國海軍自身的情況來看,由于目前美國海軍水面艦艇編隊通常由大中型作戰艦艇組成,并不適合在近海海域活動與作戰。如果在這類海域活動或作戰,對方的近海快艇就可能對美國海軍艦艇構成巨大的威脅,尤其是在面對大量小型快艇實施的狼群戰術時,以傳統的作戰手段是無法有效應對的。比如伊朗海軍就在大力發展以小型快艇組成的水面突擊力量,當美國海軍艦艇面對數量龐大并且隨時可能出現的小型快艇目標時,傳統的大中型反艦導彈會出現有勁使不上的尷尬局面,而如果召喚艦載戰斗機進行空中支援的話又遠水解不了近渴。這種情況下通常都是利用艦載直升機掛載輕型反艦導彈臨時升空打擊目標,但艦載直升機掛載導彈以及升空作戰也需要一個反應時間與過程。因此美國海軍艦艇非常需要一種能夠快速、靈活打擊小型水面目標的攻擊手段,而“標準”6導彈則符合這個要求。

“標準”6導彈采用垂直發射方式,不但備彈量大,而且發射非常迅速,在艦上自動化作戰系統控制下的反應時間非常短,是一種非常靈活的快速打擊手段,適合用于對小型高速目標的攻擊。“標準”6可以以極高的機動性應對同樣機動靈活的小艇目標,從而實現“以快制快”。而且現在的新型導彈艇大都配備了射程更遠的反艦導彈,因此“標準”6的超遠射程在用于對付這類目標時也將具有重要意義,從而使“標準”6成為一種能遠能近、能攻能守的靈活反艦方式,既有艦炮的近距離攻擊靈活性,也有直升機空射導彈的遠距離攻擊能力。雖然拿造價高昂的“標準”6去攻擊對方不太值錢的導彈艇,表面上看是一件虧本買賣,但實際上正好相反。對于美國海軍艦艇來說,這類小型快艇目標實際上屬于一種小概率目標。快艇突襲戰術雖然能一時起到奇襲的效果,但卻不能作為一種長期的、持續的作戰方式而使用,對于美國海軍來說,與其為了對付這種小概率目標而單獨研發與裝備一種專用的小型反艦導彈,還不如直接利用現有的“標準”6導彈更為務實,因此“標準”6雖然造價高昂,但用于對付這類小概率目標時其效費比仍然是可以接受的。尤其是“伯克”級驅逐艦這類大型主力戰艦可以直接利用現有的“標準”6導彈,即可實現對小型快艇類目標的有效防御,提供一種臨時的救急方案,而不需要增加額外的投入。從這個角度上講,“標準”6導彈為美國海軍艦艇提供的是一種自衛性質的反艦作戰能力,而不是進攻性質的,指望用“標準”6對大中型水面艦艇實施類似常規反艦導彈飽和攻擊戰術的想法是不切實際的,“標準”6不管是現在還是將來都不可能取代“魚叉”、LRASM這類專用的反艦導彈。“標準”6導彈歸根結底是一種有名無實的“偽超音速反艦導彈”,它的出現與美國海軍的作戰環境與作戰任務有密切的聯系,其它國家海軍既沒有必要照搬這種模式,也大可不必過于夸大它的潛在威脅。