兒童性侵:從忽視到保護(hù)

王珊

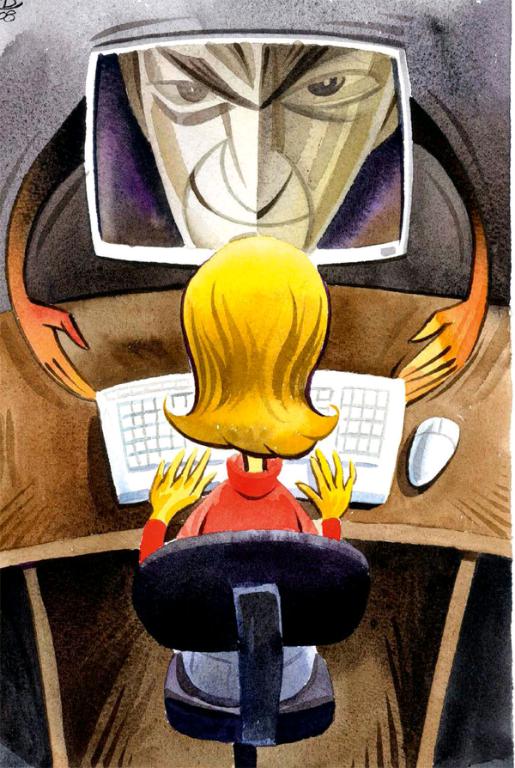

從羞愧、否定到覺(jué)醒、關(guān)注,兒童性侵在中國(guó)已經(jīng)不是隱晦的詞匯,這四個(gè)字頻繁地出現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)、電視、報(bào)紙,甚至是公益廣告中。然而,關(guān)注只能使得隱匿于冰山下的罪惡浮出水面。應(yīng)對(duì)兒童性侵,根本還是要從兒童權(quán)利的角度出發(fā),建立完善的兒童保護(hù)制度,從家庭、社會(huì)、學(xué)校的角度全方位保障兒童的合法權(quán)益,這包括社區(qū)報(bào)告制度、照顧養(yǎng)護(hù)體系等的建立,以及恰當(dāng)而及時(shí)的兒童性教育。

中國(guó)有兒童性侵嗎?

時(shí)隔多年,解星(化名)還是經(jīng)常會(huì)從噩夢(mèng)中哭醒。夢(mèng)里,她會(huì)回到小學(xué)四年級(jí),一遍遍經(jīng)歷著當(dāng)年的情境。那時(shí),同桌將一只用過(guò)的避孕套放在她粉色的水杯里,旁邊一群人圍著她哄笑:“他說(shuō),那是他父母用過(guò)的,他從垃圾筐里撿的。”

2014年5月13日,河南平頂山一位單親媽媽微博發(fā)帖稱(chēng),女兒“小草莓”從2歲4個(gè)月起,被幼兒園園長(zhǎng)的丈夫性侵1年之久,其間還被強(qiáng)奸,但警方僅以猥褻兒童罪立案,法院只判處被告4年6個(gè)月徒刑

類(lèi)似的夢(mèng)境不過(guò)是解星童年經(jīng)歷的一次次再現(xiàn)。在解星身邊的人看來(lái),她是一個(gè)很難相處的怪人。冷漠、多疑、不相信朋友、拒絕與男生有任何肢體上的接觸,哪怕是不小心碰到一下也會(huì)一驚一乍。很少有人知道,這些都源于她童年一段隱匿的經(jīng)歷。

回到真實(shí)的童年生活,那時(shí)候,解星哭著去找班主任告狀。第一次,老師將她換了座位。然而,這并沒(méi)有起到多大的效用。一切變本加厲。更多的男生參與進(jìn)來(lái)。他們會(huì)將一些與性相關(guān)的侮辱字眼與她關(guān)聯(lián)起來(lái),她成了他們筆下色情漫畫(huà)的女主角,這樣的漫畫(huà),塞滿(mǎn)了她的抽屜。后來(lái)更甚,一群男生將她堵在教室的角落里或者操場(chǎng),有人按著她的胳膊,一個(gè)人拽著她的頭發(fā),剩下的人將她的內(nèi)褲脫了,摸她的下體。最終,全班的男生都加入了這場(chǎng)與性相關(guān)的欺凌中來(lái)。“所有人都可以任意觸碰我的身體。”

2015年3月2日,北京某書(shū)店舉辦女童保護(hù)專(zhuān)家座談會(huì)。公益組織“女童保護(hù)”以“普及、提高兒童防范意識(shí)”為宗旨,致力于保護(hù)兒童,遠(yuǎn)離性侵害

由于經(jīng)常告狀,幾乎整個(gè)辦公室的老師都認(rèn)識(shí)了她。班主任開(kāi)始對(duì)她不耐煩起來(lái),甚至對(duì)她說(shuō),“一個(gè)巴掌拍不響”。父母在鬧離婚,根本沒(méi)有時(shí)間管她,她去找姨媽求助,曾經(jīng)受過(guò)性侵害的姨媽帶她去買(mǎi)了些婦炎潔之類(lèi)的用品,遞給她時(shí)說(shuō):“這全是你的問(wèn)題,你會(huì)遭天譴的。”

無(wú)奈之下,解星只得選擇忍耐。現(xiàn)在,每次想到這些經(jīng)歷,她都控制不住身體的抖動(dòng),甚至路過(guò)小學(xué)附近、聽(tīng)到小學(xué)同學(xué)的名字,背后都會(huì)爬滿(mǎn)冷汗。童年的經(jīng)歷給解星帶來(lái)的最直接影響是,她沒(méi)有辦法去和男生開(kāi)展親密的關(guān)系,以至于當(dāng)一個(gè)跟她關(guān)系很好的男生向她表白之后,“我吐了,然后拉黑了他,一點(diǎn)都不夸張”。

成年之后,解星將童年的經(jīng)歷寫(xiě)在了社交網(wǎng)站上,很多同情她的人跑過(guò)來(lái)安慰她,說(shuō)一切都過(guò)去了;還有一批人在評(píng)論區(qū)質(zhì)疑她,說(shuō)她“編故事”,“這種事情怎么可能發(fā)生?”。“不發(fā)生在自己身上,所有人都認(rèn)為這是遙遠(yuǎn)的事情,可我卻遭受了10年的折磨。”解星告訴本刊記者。

即使到現(xiàn)在,依然有不少人覺(jué)得“性侵”是離兒童很遠(yuǎn)的事情。2016年,公益組織“女童保護(hù)”在對(duì)全國(guó)31個(gè)省份的9151位家長(zhǎng)進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查后發(fā)現(xiàn),21.44%的家長(zhǎng)認(rèn)為性侵害離孩子很遙遠(yuǎn),30.32%的家長(zhǎng)不確定兒童性侵害是否會(huì)發(fā)生在身邊。

“中國(guó)一定有兒童性侵犯,而且不會(huì)比國(guó)外少。”早在10多年前,中科院心理所教授龍迪就做出過(guò)這樣的結(jié)論。當(dāng)時(shí),業(yè)界最常引用的關(guān)于兒童性侵發(fā)生率的數(shù)據(jù),來(lái)自美國(guó)兒童青少年侵害研究專(zhuān)家戴維·芬克爾霍(David Finkelhor)在1984年基于研究給出的一項(xiàng)結(jié)論:人口中1/4的女性和1/10的男性在18歲之前經(jīng)歷過(guò)某種非意愿的性活動(dòng)。

龍迪的判斷則依賴(lài)于自己的工作經(jīng)驗(yàn)。1994年到2000年期間,龍迪在《中國(guó)青年報(bào)》旗下做青春熱線督導(dǎo),并為青年雜志撰寫(xiě)青春期性教育專(zhuān)欄。眾多的熱線電話(huà)和讀者來(lái)信中,有相當(dāng)比例的求助是這樣的:“我被老師(家人或者陌生人)糟蹋了,有人在跟我做那樣的事兒。應(yīng)該怎么辦?”在電話(huà)的另一頭,求助者小心翼翼地吐出每一個(gè)字,接電話(huà)的熱線咨詢(xún)員能夠覺(jué)察到電話(huà)線那頭的膽怯和勇氣,但沒(méi)有一個(gè)人提到“性侵犯”三個(gè)字。

這是可以理解的。上世紀(jì)90年代的中國(guó),成年人對(duì)性是諱莫如深的。當(dāng)時(shí),性醫(yī)學(xué)門(mén)診剛建立起來(lái)時(shí),曾有人想在剛建立起來(lái)的性醫(yī)學(xué)門(mén)診前拍個(gè)影像紀(jì)錄,本來(lái)滿(mǎn)滿(mǎn)的等待就診的人一下子全跑光了。1993年,中國(guó)第一家性用品店在北京開(kāi)業(yè)時(shí),據(jù)說(shuō)最初來(lái)買(mǎi)東西的人大多都是立領(lǐng)、口罩、大墨鏡的打扮,而開(kāi)店人也不得不承受類(lèi)似“淫店”“流氓”的責(zé)罵。成人尚且“談性色變”,更何況是兒童。

與“糟蹋”相關(guān)的問(wèn)題大致分為兩類(lèi),一類(lèi)是應(yīng)該如何結(jié)束這樣的事情,一類(lèi)則是訴說(shuō)自己的困擾。“我以后怎么過(guò)?我還會(huì)嫁人嗎?還有男生會(huì)喜歡我嗎?我覺(jué)得自己很臟。”不止一個(gè)人跟龍迪這么說(shuō)。

龍迪和熱線咨詢(xún)員想去幫助她們,卻不知道能夠做什么。“我們不知道她們傷到哪兒了,但能夠清楚地感受到有強(qiáng)烈的羞恥感,所以會(huì)去寬慰她們。”龍迪盡量去理解她們的痛苦。她組織青春熱線的咨詢(xún)?nèi)藛T一起來(lái)討論,試圖提供更多的幫助。龍迪發(fā)現(xiàn),有的咨詢(xún)?nèi)藛T在談?wù)摰侥承┘?xì)節(jié)問(wèn)題時(shí)會(huì)突然情緒激烈或者“突然就不說(shuō)話(huà)了”,龍迪隱約覺(jué)得有些不對(duì)。果然,在討論過(guò)后,這名咨詢(xún)?nèi)藛T找她袒露了沉寂多年的童年被性侵的經(jīng)歷。

2001年,龍迪去香港中文大學(xué)社會(huì)工作系攻讀博士學(xué)位。她選取的課題研究方向即為兒童性侵害。這源于導(dǎo)師正在處理的一個(gè)厭食癥女生的案例。龍迪觀摩了這次治療。她依然清楚地記得其中一個(gè)片段。治療師逐一詢(xún)問(wèn)全家,女兒是怎么變成厭食的。當(dāng)女兒說(shuō)到,自己的情緒低落和厭食是從父親走出她的房間那一天開(kāi)始的,女兒不由自主地低下了頭,她身旁的父親也低下了頭。母親似乎意識(shí)到什么,大聲鼓勵(lì)女兒“說(shuō)出來(lái)”。可女兒卻死死地咬著嘴唇,一言不發(fā)。后來(lái),女兒和母親單獨(dú)來(lái)見(jiàn)治療師,母親不斷地向女兒保證“我會(huì)給你做主”“教授在這里”,女兒才艱難地說(shuō)出曾遭受父親性侵犯的經(jīng)歷。

這次觀摩后,導(dǎo)師建議她將論文的方向定為中國(guó)的兒童性侵。龍迪也想挑戰(zhàn)一下。在中國(guó),香港是最早將“兒童性侵犯”作為社會(huì)問(wèn)題予以關(guān)注的地區(qū)。1981年,香港社會(huì)福利署頒布了“虐待兒童個(gè)案處理程序”,正式將“兒童性侵犯”納入“虐待兒童”的范疇。1996年,香港虐待兒童工作組專(zhuān)門(mén)頒布了《處理兒童性侵犯?jìng)€(gè)案程序指引》,具體部署了跨部門(mén)合作的工作模式,而且將其編入香港有關(guān)法律條例,以便最大限度地保護(hù)受害兒童的權(quán)益。那么,在內(nèi)地,隱沒(méi)在“沉默文化”下的處理會(huì)是什么樣子的呢?龍迪希望從受害兒童及其家人的角度,探索兒童及其家庭的服務(wù)需要。

題目定下來(lái)后,每當(dāng)有人知道她的研究方向后,拋來(lái)的質(zhì)疑幾乎一致:“中國(guó)有兒童性侵嗎?如果有性侵犯的話(huà),這些孩子會(huì)跟你說(shuō)嗎?” 在他們看來(lái),兒童性侵犯出現(xiàn)在“談性色變”的當(dāng)代中國(guó)是不可思議的。的確,找到愿意參加研究的受害兒童及其家人,并不是一件容易的事。

羞愧與否定

來(lái)自新罕布什爾大學(xué)的戴維·芬克爾霍認(rèn)為,一個(gè)先進(jìn)的國(guó)家或者地區(qū)在兒童性侵處理上一般要經(jīng)過(guò)三個(gè)階段。

第一階段,由于人們對(duì)這一問(wèn)題的認(rèn)知和關(guān)注度不夠,存在著忽略和某些程度的否定。

第二階段,即認(rèn)知階段,人們高度警覺(jué)。擁護(hù)團(tuán)體傾向于強(qiáng)調(diào)這個(gè)問(wèn)題的廣泛性和嚴(yán)重后果,研究?jī)A向于關(guān)注發(fā)生率和影響,通常用常規(guī)模式和生動(dòng)案例教育人們。在很多國(guó)家,媒體屬于最早驚覺(jué)的一批人之一。

第三階段,人們開(kāi)始著手解決問(wèn)題。參與的人認(rèn)識(shí)到了問(wèn)題的復(fù)雜性,空想主義被拋棄,比如說(shuō)不再認(rèn)為性侵只是女孩的問(wèn)題,也不僅僅是性變態(tài)者的問(wèn)題,研究著眼于兒童保護(hù)規(guī)劃的制定。

在龍迪著手博士論文的準(zhǔn)備工作時(shí),中國(guó)無(wú)疑處在戴維·芬克爾霍描述的第一階段。這也使得龍迪的研究比想象中困難。為了尋找研究對(duì)象,她幾乎動(dòng)用了所有的人脈,直接的或者間接的。她聯(lián)系了包括記者、心理咨詢(xún)員、反對(duì)家庭暴力專(zhuān)家、全國(guó)婦聯(lián),乃至與兒童婦女相關(guān)的國(guó)際基金會(huì)駐華辦事處、公安部和地方刑警等她能想到的所有人士,但是結(jié)果都是失望的——沒(méi)有受害者愿意參加她的研究,甚至有的連受害者都很難聯(lián)系到。

更令她傷心的是,有位與她保持聯(lián)系長(zhǎng)達(dá)一年之久的受害女孩母親也突然拒絕參加研究,只因她在過(guò)去一年的抗訴過(guò)程中屢遭傷害和失敗,因而懷疑龍迪也會(huì)別有用心。此時(shí),龍迪發(fā)現(xiàn),關(guān)于兒童性侵犯的新聞開(kāi)始在互聯(lián)網(wǎng)上出現(xiàn),新浪網(wǎng)幾乎每天至少有一則相關(guān)的報(bào)道。

后來(lái),龍迪終于找到了一個(gè)樣本:幾個(gè)來(lái)自北方農(nóng)村家庭的女孩在小學(xué)兩年內(nèi)受到同一位教師不同程度的性侵犯。接觸之后,龍迪才發(fā)現(xiàn),受訪者之所以接受介入她的研究,是因?yàn)樗齻冋诖蚬偎荆褒埖献鳛楸本﹣?lái)的大人物,有可能幫上忙”。

幾位采訪者位于北方的一個(gè)村莊,龍迪將其稱(chēng)為“柴胡營(yíng)”村。在這個(gè)村子里,性是未婚女孩不能觸碰的禁忌話(huà)題。“未婚女孩無(wú)論何故,只要違背普遍觀念中的行為規(guī)范,就將受到鄉(xiāng)村輿論的圍攻,‘壞名聲不僅負(fù)面影響受害女孩的未來(lái)婚姻生活,也損害家長(zhǎng)的‘臉面。”龍迪在與家長(zhǎng)討論性觀念的時(shí)候,家長(zhǎng)始終用模糊的詞語(yǔ)代指自家女孩遭受性侵犯的經(jīng)歷,比如“這事兒”“那事兒”“老師對(duì)他們?cè)趺丛趺吹摹薄K麄儗?duì)孩子遭受性侵犯表現(xiàn)出了羞愧。

對(duì)性的忌諱或者是忽略帶來(lái)的直接后果是,當(dāng)一個(gè)女孩對(duì)家長(zhǎng)說(shuō)出老師的舉動(dòng)的時(shí)候,家長(zhǎng)的第一反應(yīng)是孩子“胡說(shuō)”,并警告其不能說(shuō)謊。第二天,女孩的家長(zhǎng)到女孩所說(shuō)的有同樣經(jīng)歷的其他幾家去核實(shí),孩子們?cè)隗@恐中被迫說(shuō)出事實(shí)。即使如此,家長(zhǎng)們還是聚在一起,反復(fù)討論了三天才確認(rèn)事實(shí)。也就是這時(shí),他們才覺(jué)察到,其實(shí)孩子之前已經(jīng)或多或少透露出一些信息,只是他們沒(méi)有當(dāng)回事。

比如說(shuō),有孩子曾經(jīng)對(duì)家長(zhǎng)說(shuō),“老師說(shuō)我今天沒(méi)穿短褲”,也有家長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)孩子的內(nèi)褲像“結(jié)了婚的婦女一樣(臟)”。這些他們都一笑了之或者沒(méi)有放在心上。

受到傷害的家長(zhǎng)不僅沒(méi)有受到同情,還成了村子里的笑柄或者談資。在報(bào)案第一天,“幾個(gè)女孩讓老師強(qiáng)奸了”的話(huà)題就在柴胡營(yíng)傳開(kāi)了。后來(lái),家長(zhǎng)們開(kāi)始打官司,村里又說(shuō)他們貪財(cái),說(shuō)他們“沒(méi)人理”“白蹦跶”,甚至還有人責(zé)備受害家庭導(dǎo)致侵犯者被判了死刑;還有人要求自家女孩不要與受害女孩交往,以防“學(xué)壞了”。“家長(zhǎng)普遍認(rèn)為,性侵害所造成的傷害來(lái)自于周?chē)酥篮笤斐傻妮浾摗!边@些可以從家長(zhǎng)跟龍迪的傾訴時(shí)使用的詞語(yǔ)中窺探一二,“窩囊”“受不了”“活不起”“直不起腰”。

其中一個(gè)家庭給龍迪的印象很深。在幾個(gè)孩子中,她家的女兒遭受的性侵害程度相對(duì)嚴(yán)重,但是其母親堅(jiān)信女兒“比其他人次數(shù)少”“比他們輕”,她的一個(gè)依據(jù)則是“公安局記錄都是那么寫(xiě)的”,而對(duì)女兒的經(jīng)歷,她覺(jué)得“家里出這樣的事兒就像丑聞似的,不好聽(tīng)”。在訪談中,這家人經(jīng)常掛在口邊的一句話(huà)是:“別提,慢慢就會(huì)淡忘了。”

北京市青少年法律援助與研究中心主任佟麗華

如果不是要打官司,可能所有的家庭都會(huì)選擇慢慢遺忘。后來(lái),在論文做完后,龍迪又去了一趟柴胡營(yíng)。這次,她聯(lián)系到了一家基金會(huì),愿意以項(xiàng)目資助的方式培訓(xùn)當(dāng)?shù)貙?zhuān)業(yè)人員,免費(fèi)給受傷的兒童和家人做心理治療,但這個(gè)提議都被家長(zhǎng)們拒絕了。“他們無(wú)一例外都是說(shuō),最好就別提了。只要沒(méi)人再提這件事,孩子就會(huì)淡忘。其實(shí)就連他們打官司,很多時(shí)候也是迫于無(wú)奈,為了爭(zhēng)一口氣,不讓鄰居看笑話(huà)。”龍迪口氣中也有些無(wú)奈。這大概就是中國(guó)在21世紀(jì)初對(duì)兒童性侵認(rèn)知的一個(gè)縮影。“即使到現(xiàn)在,在兒童,尤其是農(nóng)村兒童遭受性侵后所面臨的困境,這個(gè)案例都具有代表意義。”

從忽視到關(guān)注

對(duì)兒童性侵的關(guān)注變得越來(lái)越多。可追溯到的較早的數(shù)據(jù)是全國(guó)婦聯(lián)發(fā)布的來(lái)信來(lái)訪統(tǒng)計(jì):全國(guó)各地投訴“強(qiáng)奸幼女”的個(gè)案1997年下半年為135件,1998年上升到了2948件,1999年則為3619件,2000年也有3000多件,相當(dāng)于1997年的20多倍。

也有一些小規(guī)模的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。北京市青少年法律援助與研究中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“援助中心”)主任佟麗華所在的青少年法律援助中心統(tǒng)計(jì),2001年到2003年6月,接到了39起兒童受到性侵害的咨詢(xún)和投訴。

“大部分的未成年人受到性侵的案件并沒(méi)有進(jìn)入司法機(jī)關(guān)的視野。從全世界范圍來(lái)看,兒童性侵的案件是沒(méi)有被報(bào)告的最多的一類(lèi)性質(zhì)的犯罪。”佟麗華告訴本刊記者,他所在的援助中心,每年受理的兒童性侵咨詢(xún)大概在100例左右,但真正辦理的案件也就幾件。

在這次統(tǒng)計(jì)中,佟麗華等人就已經(jīng)基本總結(jié)出了兒童性侵的幾大特征,包括施害者多是家庭成員、老師或者熟悉的人;受害人一般年齡較小,缺乏分辨力、警惕性以及自我保護(hù)意識(shí),在沒(méi)有受到暴力和脅迫的情況下,只是看重施害人給予的好處。

不過(guò),在當(dāng)時(shí),這些數(shù)據(jù)并沒(méi)有引起公眾以及社會(huì)各界的警覺(jué)。那時(shí)候,更多的人將注意力聚焦在兒童的智商水平研究。這種狀態(tài)一直持續(xù)到2008年,中國(guó)社科院研究員劉白駒將“廢除嫖宿幼女罪”的建議帶到全國(guó)政協(xié)會(huì)議。

1997年修訂了《刑法》,將嫖宿幼女設(shè)為單獨(dú)罪名,設(shè)在《刑法》第360條第2款規(guī)定:“嫖宿不滿(mǎn)14周歲幼女的,處5年以上有期徒刑,并處罰金。”有學(xué)者分析,這是當(dāng)年出于減少死刑的考慮。

最初促使劉白駒提出廢除這一條款的是2005年發(fā)生的一個(gè)案件:一位傳染病醫(yī)院院長(zhǎng)嫖宿幼女一案經(jīng)過(guò)審理后,犯罪嫌疑人一審被判處有期徒刑6年,嫖宿介紹人則以介紹、容留賣(mài)淫罪,判處有期徒刑5年6個(gè)月,并處罰金1萬(wàn)元。

在案件審理過(guò)程中,兩個(gè)未成年女孩,其中一個(gè)女孩不滿(mǎn)14歲,被同學(xué)騙去“賣(mài)處”,一個(gè)女孩事后大出血。所獲錢(qián)財(cái)大部分被介紹人拿去,兩位受害人獲得極少的費(fèi)用。

法院審理認(rèn)為,被告人嫖宿不滿(mǎn)14周歲的幼女,其行為構(gòu)成嫖宿幼女罪,檢察機(jī)關(guān)指控的罪名成立;但被告人雖有強(qiáng)行與被害人小雅發(fā)生性關(guān)系的一些行為,但沒(méi)有證據(jù)證實(shí)被告人實(shí)施了暴力、脅迫或其他方法強(qiáng)行與被害人發(fā)生性關(guān)系的行為,被告人只有嫖宿的目的,沒(méi)有強(qiáng)行奸淫的目的,缺乏構(gòu)成強(qiáng)奸罪的主客觀要件。

劉白駒則不這么看。他覺(jué)得,被告人的行為構(gòu)成強(qiáng)奸罪。對(duì)于《刑法》設(shè)立嫖宿幼女罪,他認(rèn)為弊大于利。“嫖宿幼女罪”的規(guī)定意味著被嫖客奸淫的幼女是在進(jìn)行賣(mài)淫,這等于在法律上承認(rèn)幼女具有“賣(mài)淫”的行為能力,違背了刑法關(guān)于幼女行為能力的基本原則。而刑法為了給予幼女特別保護(hù),推定不滿(mǎn)14歲的幼女不具有性理解能力。根據(jù)《刑法》第236條第2款規(guī)定:奸淫不滿(mǎn)14歲的幼女的,以強(qiáng)奸論,從重處罰。幼女對(duì)發(fā)生性關(guān)系的同意,不能成為免除與她們發(fā)生性關(guān)系之人強(qiáng)奸罪刑事責(zé)任的根據(jù)。與幼女發(fā)生性關(guān)系,即使有金錢(qián)、財(cái)物交易,她們沒(méi)有反對(duì),在刑法上也應(yīng)視為強(qiáng)奸。

兩個(gè)定罪的另外一個(gè)不同是,如果對(duì)嫖宿幼女的行為以強(qiáng)奸論處,幼女的身份是被害人,而把嫖宿幼女從強(qiáng)奸罪中分離出來(lái)單獨(dú)立罪,幼女的主要身份是賣(mài)淫女。雖然也可以籠統(tǒng)地把她們稱(chēng)為被害人,但這種被害人不可和強(qiáng)奸罪的被害人同日而語(yǔ)。

“其實(shí)她們是一樣的,與人發(fā)生性關(guān)系都不是出于法律認(rèn)可的自由意志,都不具有可譴責(zé)性。讓她們戴上‘賣(mài)淫的帽子,無(wú)疑會(huì)妨礙對(duì)她們權(quán)益的保護(hù)。”劉白駒告訴本刊記者,《刑法》把嫖宿幼女罪放在“妨害社會(huì)管理秩序罪”一章,也說(shuō)明其保護(hù)的重點(diǎn)不是幼女的權(quán)益。實(shí)際上,當(dāng)時(shí)的條文制定并不在意哪個(gè)幼女被奸淫,而只是關(guān)心誰(shuí)在進(jìn)行賣(mài)淫嫖娼。

兩年后,更為惡劣的貴州習(xí)水案發(fā)生,貴州中小學(xué)的教師強(qiáng)迫、組織10多名中小學(xué)女生“賣(mài)淫”。施害人不僅在強(qiáng)奸受害人后強(qiáng)迫其賣(mài)淫,還讓她(王某)去尋找另外的女學(xué)生,并且告訴她只要幫忙找到另外一個(gè)女學(xué)生,王某就不用再做了。

“廢除嫖宿幼女罪”的呼聲越來(lái)越高。“不要讓這個(gè)罪名成了部分犯罪分子的保護(hù)傘、免死牌。”當(dāng)時(shí)頗為主流的聲音認(rèn)為,嫖宿幼女罪量刑太低。比如說(shuō),國(guó)內(nèi)知名論壇天涯社區(qū)里,出現(xiàn)了一個(gè)熱帖:《廢除嫖宿幼女罪,凡有女兒的家長(zhǎng)都頂進(jìn)來(lái)!》。有網(wǎng)友在跟帖中表示,以后每天都會(huì)至少頂一帖,一直頂?shù)芥嗡抻着锉粡U除為止。民意洶涌,案件甚至提高了審級(jí),法院指定的辯護(hù)律師則臨陣脫逃,“我不愿為這種人辯護(hù)”。

然而,最后習(xí)水案依然以“嫖宿幼女罪”判定。貴州習(xí)水案中一位受害者的母親曾說(shuō)道:“我的女兒,本來(lái)一個(gè)快快樂(lè)樂(lè)的初中生,怎么一下就成了大家眼中的‘小姐?法院定的是嫖宿幼女罪,是不是連法律都認(rèn)定我女兒是個(gè)賣(mài)淫女?!”

2009年佟麗華的援助中心發(fā)布的《未成年人遭受性侵害案件統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》將這一討論推向了一個(gè)新的制高點(diǎn),他們通過(guò)對(duì)2006年至2008年媒體報(bào)道的340個(gè)案件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析后發(fā)現(xiàn),賣(mài)淫類(lèi)犯罪總共有37件,占到了案件總數(shù)的10.9%,未成年人被強(qiáng)迫提供色情服務(wù)的案件中,強(qiáng)迫賣(mài)淫類(lèi)案件最多,占到了該類(lèi)案件的81.1%。

在報(bào)告中,佟麗華等人特別指出了一點(diǎn),在30件強(qiáng)迫未成年人賣(mài)淫的案件中,有將近30%的案件都是侵害人在強(qiáng)奸未成年人后強(qiáng)迫其賣(mài)淫的,即第一次都是行為人采取強(qiáng)迫、暴力等威脅手段實(shí)施的強(qiáng)奸行為。

社會(huì)意識(shí)的覺(jué)醒

從2008年到2015年廢除“嫖宿幼女罪”的討論從未停止。與以往不同,這已經(jīng)不是局限于某個(gè)領(lǐng)域內(nèi)的討論,各知名人物乃至人大代表、政協(xié)委員紛紛聲援,婦女和兒童保護(hù)團(tuán)體沖在最前面。

事后,回顧這場(chǎng)討論,一位當(dāng)時(shí)的參與者認(rèn)為,“罪名的廢除象征著社會(huì)聲音的崛起,而這因?yàn)槿藗冇辛烁嗟陌l(fā)聲渠道”。他猶有印象,一些網(wǎng)站制作的專(zhuān)題標(biāo)題,不約而同地發(fā)出質(zhì)問(wèn):誰(shuí)把受害幼女變成“妓女”?

這位參與者還記得,早在2003年,法律界就曾有過(guò)一次討論,但結(jié)果是最高人民法院公布一則批復(fù),中心意思是“行為人如果確實(shí)不知對(duì)方是不滿(mǎn)14歲幼女,雙方又是自愿發(fā)生性關(guān)系的,不認(rèn)為是犯罪”。

討論越來(lái)越有針對(duì)性。新的討論中,支持廢除者堅(jiān)定地認(rèn)為不滿(mǎn)14周歲的幼女沒(méi)有性自主權(quán),從這個(gè)角度來(lái)說(shuō),即使存在這樣一種交易行為,她也是受害者。對(duì)立的聲音更多地來(lái)自刑法界。

2014年1月25日,海南瓊海的孩子們害羞地傾聽(tīng)志愿者老師講解防范性侵常識(shí)

刑法界的聲音普遍認(rèn)為,“嫖宿幼女刑罰過(guò)輕”是個(gè)偽命題,在司法實(shí)踐中,99%的嫖宿幼女罪判得比強(qiáng)奸罪重。比如說(shuō),雖然刑法規(guī)定強(qiáng)奸罪的“頂格刑”是死刑,但一般只適用于3次以上并伴隨暴力的極惡劣情況。根據(jù)《最高人民法院量刑指導(dǎo)意見(jiàn)》,強(qiáng)奸1次、僅涉及1名幼女的普通強(qiáng)奸,多數(shù)刑期只有3~5年。另外,刑法專(zhuān)家覺(jué)得嫖宿中存在交易行為,如果廢除,對(duì)嫖客可能不公平。

佟麗華不止一次感受過(guò)兩種聲音的對(duì)立和沖突。在一次討論最高法院是否應(yīng)該撤銷(xiāo)這個(gè)罪名的時(shí)候,佟麗華堅(jiān)決主張廢除這個(gè)罪名。但是大多數(shù)人依然持否定態(tài)度。“這其實(shí)是一個(gè)是站在兒童視角思考問(wèn)題,還是從成人視角出發(fā)的問(wèn)題。”佟麗華告訴本刊記者。

支持者更多地會(huì)援引國(guó)外的例子。在美國(guó),多個(gè)州法律規(guī)定,只要與14歲以下的兒童發(fā)生性關(guān)系,無(wú)論是否出于自愿,一律按強(qiáng)奸罪處理。而對(duì)介于幼女與18歲之間的少女,國(guó)外通常規(guī)定與未成年人發(fā)生性關(guān)系,即便未成年人自愿同意也構(gòu)成犯罪,立法的出發(fā)點(diǎn)是未成年人心智尚未成熟,性的處分權(quán)還需要法律特殊保護(hù)。而我國(guó)目前立法對(duì)與14歲以上的未成年人發(fā)生性關(guān)系,只要是未成年人自愿的,即不構(gòu)成犯罪。

2015年,《中華人民共和國(guó)刑法修正案(九)》第12條規(guī)定,刪去“嫖宿幼女罪”對(duì)應(yīng)條款。法律委員會(huì)在修法說(shuō)明中指出,今后相關(guān)行為將依據(jù)強(qiáng)奸罪的對(duì)應(yīng)條款處理。嫖宿幼女罪取消后,中國(guó)青年政治學(xué)院少年兒童研究所所長(zhǎng)童小軍曾跟公益組織“女童保護(hù)”的負(fù)責(zé)人孫雪梅聊過(guò)。孫雪梅覺(jué)得罪名的取消代表著兒童性侵問(wèn)題的解決,屬于巨大的進(jìn)步。“我說(shuō),雪梅咱們還得繼續(xù)做,要呼吁設(shè)置專(zhuān)門(mén)的兒童性侵罪。”

“性侵兒童的內(nèi)容、行為、特點(diǎn)與性侵成人完全不同,它完全擾亂了孩子性觀念的形成。應(yīng)該有獨(dú)立的性侵兒童罪,而不是和成人一起考量。”童小軍說(shuō)。成年人的性侵判定是從身體接觸的角度考慮的,而兒童性侵更應(yīng)該綜合考量沒(méi)有身體接觸到有身體接觸以及這個(gè)過(guò)程中對(duì)孩子認(rèn)知、心理、身體的虐待。

童小軍的提議依賴(lài)于兒童群體的特殊性。她舉了一個(gè)例子:“強(qiáng)迫孩子看黃色錄像,也在兒童性侵的范圍內(nèi);或者成年人在性生活中出于刺激的考慮強(qiáng)迫有一個(gè)孩子在旁觀看,這也屬于性侵。這些東西在成年人的強(qiáng)奸罪里都是沒(méi)有的,兒童的保護(hù)要有不同于成人治罪的理念和方式。”

尋求有效兒童保護(hù)制度

在龍迪看來(lái),依靠媒體來(lái)提升公眾意識(shí),動(dòng)員更多的人參與消除兒童性侵犯現(xiàn)象的社會(huì)行動(dòng),是非常必要的。讓兒童性侵犯從隱秘的私人話(huà)題,進(jìn)入公共視野,成為公眾討論的公共話(huà)題,有助于打破長(zhǎng)期存在的“沉默文化”。這個(gè)時(shí)期正如戴維·芬克爾霍在第二階段所強(qiáng)調(diào)的,擁護(hù)團(tuán)體傾向于強(qiáng)調(diào)問(wèn)題的廣泛性和嚴(yán)重后果,研究?jī)A向于關(guān)注發(fā)生率和影響。

例如,由媒體發(fā)起的公益組織“女童保護(hù)”連續(xù)三年發(fā)布調(diào)研報(bào)告,強(qiáng)調(diào)兒童性侵的嚴(yán)重性,并統(tǒng)計(jì)發(fā)生率的變化。佟麗華所在的援助中心在2013年又為全國(guó)婦聯(lián)出具了一個(gè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告,在報(bào)告中梳理的見(jiàn)于媒體報(bào)道的兒童性侵案件增加到700多件,“作案人和受害者的基本特點(diǎn)都沒(méi)有發(fā)生變化,熟人作案的比例依然在七成左右”。

不過(guò),要想切實(shí)保護(hù)兒童免受性侵犯的傷害,只是依靠媒體是不夠的。龍迪認(rèn)為,社會(huì)的關(guān)注應(yīng)該進(jìn)入更專(zhuān)業(yè)的狀態(tài),即著眼于兒童保護(hù)和兒童福利制度的建設(shè)。“保護(hù)兒童的安全是國(guó)家的責(zé)任。”

媒體給予的高關(guān)注度在一定程度上也帶來(lái)了其他一些消極影響。一位在中小學(xué)推廣兒童性教育的專(zhuān)家告訴本刊記者:“很多家長(zhǎng)學(xué)校現(xiàn)在都是草木皆兵的樣子。前年媒體說(shuō)學(xué)校兒童性侵案的發(fā)生率高,家長(zhǎng)覺(jué)得學(xué)校是個(gè)很不安全的地方,學(xué)校的老師也很緊張害怕,都不敢跟孩子近距離接觸,怕萬(wàn)一出了什么問(wèn)題。去年又有媒體指出社會(huì)上的兒童性侵案例比較多,家長(zhǎng)又覺(jué)得社區(qū)和上下學(xué)的道路存在各種問(wèn)題。”這位專(zhuān)家說(shuō),這直接導(dǎo)致的問(wèn)題是讓孩子覺(jué)得生活的環(huán)境特別可怕,不敢接觸人,不敢離開(kāi)家,什么都不敢去做,“這就更壞了”。

童小軍則有另一番解釋?zhuān)J(rèn)為公眾,包括家長(zhǎng)和兒童工作者,之所以對(duì)媒體報(bào)道如此震驚和不知所措,就是因?yàn)槠鋵?duì)“兒童性侵”這個(gè)社會(huì)現(xiàn)象以及這個(gè)現(xiàn)象的危害性沒(méi)有認(rèn)識(shí),“而之所以沒(méi)有認(rèn)識(shí),就是因?yàn)槲覀內(nèi)狈和瘷?quán)利的意識(shí)”。

這種缺乏意識(shí)即使在政策制定者和參與者之中開(kāi)啟得也很晚。2007年,童小軍參加一個(gè)關(guān)于兒童福利立法的討論,來(lái)參加的人包括民政部的官員、聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)的相關(guān)人士以及國(guó)內(nèi)兒童保護(hù)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人和專(zhuān)家,當(dāng)時(shí)聚在一起的20多個(gè)人談到如何搭建國(guó)內(nèi)兒童保護(hù)的制度框架,對(duì)于兒童保護(hù)的定義,更多人傾向于廣義的保護(hù)兒童、幼小等。

童小軍提出了國(guó)際上普遍使用的兒童保護(hù)的定義,即保護(hù)兒童免受虐待、忽視、剝削和暴力四大人為傷害,其中,兒童性侵歸于虐待的分類(lèi)中。上世紀(jì)50年代以來(lái),發(fā)達(dá)國(guó)家針對(duì)這些問(wèn)題設(shè)立了兒童福利津貼項(xiàng)目、社會(huì)服務(wù)和社會(huì)政策。當(dāng)時(shí),就有專(zhuān)家出來(lái)打斷她,說(shuō)“這些事情就不要在福利法里出現(xiàn)了,這都是個(gè)別案例”。當(dāng)時(shí)的社會(huì),政策制定者更為關(guān)注的是兒童拐賣(mài)、走失等。“20多個(gè)人大約有一半對(duì)兒童保護(hù)的概念是不清晰的。”

所幸,目前政府已經(jīng)開(kāi)始搭建兒童保護(hù)的框架,比如說(shuō)在社區(qū)進(jìn)行試點(diǎn)建立預(yù)防和報(bào)告制度。“不過(guò)現(xiàn)在人和資金都很缺乏。”童小軍說(shuō),試點(diǎn)只覆蓋部分試點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道下面的部分村和社區(qū),所以只有試點(diǎn)地區(qū)的人們能夠有效使用到,“試點(diǎn)的工作人員多來(lái)自于現(xiàn)有的管理架構(gòu),如街道和居委會(huì)的干部。一方面,對(duì)他們?cè)趦和Wo(hù)方面應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé)并沒(méi)有特別清晰的界定,他們自己對(duì)這項(xiàng)新的崗位職責(zé)也沒(méi)有深刻的認(rèn)識(shí),缺乏認(rèn)同感;另一方面,他們也缺乏開(kāi)展工作的專(zhuān)業(yè)能力。而兒童保護(hù)最核心的是圍繞那些有被傷害風(fēng)險(xiǎn)的兒童,為兒童本身和與兒童相關(guān)的家庭、學(xué)校和社區(qū)等人員提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)” 。

8月12日,南京南火車(chē)站候車(chē)室發(fā)生的猥褻兒童事件,引發(fā)了又一輪輿論熱潮。童小軍對(duì)這一案件進(jìn)行了觀察。她認(rèn)為,應(yīng)該有一套規(guī)范來(lái)應(yīng)對(duì)這個(gè)案件。首先,社區(qū)要進(jìn)行及時(shí)報(bào)告,起到預(yù)防的作用。這個(gè)家庭所在的社區(qū)應(yīng)該對(duì)它有了解,收養(yǎng)、再婚或單親等類(lèi)似結(jié)構(gòu)家庭中的孩子,從兒童保護(hù)來(lái)說(shuō),都是有傷害風(fēng)險(xiǎn)的。因此,需要時(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和評(píng)估。在案件發(fā)生后,有媒體去采訪女童的鄰居,鄰居覺(jué)得這是兄妹倆親昵的一種表現(xiàn)。很顯然,如果不是在火車(chē)站被發(fā)現(xiàn),這種行為將繼續(xù)持續(xù)。

第二個(gè)則是評(píng)估。童小軍認(rèn)為,對(duì)于施害人罪行的界定以及受害人的保護(hù)都要進(jìn)行評(píng)估。這個(gè)職責(zé)原本由未成年人保護(hù)中心負(fù)責(zé)。“不過(guò)目前未保中心也是沒(méi)人沒(méi)技術(shù)。”當(dāng)觀察到?jīng)]有評(píng)估體系介入后,童小軍曾給相關(guān)重點(diǎn)部門(mén)發(fā)了一個(gè)短信,提供一些操作建議,而其回應(yīng)是,“干預(yù)起來(lái)也很困難,因?yàn)闆](méi)有授權(quán),而且公安部門(mén)也不會(huì)配合”。

在多種因素的累積下,受害女童跟隨養(yǎng)父母回到了家中。“這對(duì)我們來(lái)說(shuō)簡(jiǎn)直是不可思議的事情。”童小軍說(shuō),火車(chē)站的情形表明女孩子的家人對(duì)她的行為是有問(wèn)題的,因此按照程序來(lái)講,孩子應(yīng)該與家庭隔離,獲得緊急庇護(hù),在確認(rèn)家庭沒(méi)有問(wèn)題后再回家。以目前的狀況,孩子可以送到社會(huì)福利院里進(jìn)行照顧和養(yǎng)護(hù)。按照程序來(lái)講,這樣的孩子應(yīng)該送到社會(huì)福利院里進(jìn)行照顧和養(yǎng)護(hù)。“但現(xiàn)在福利院大量都是重度致殘的棄嬰,沒(méi)有能力收養(yǎng)需要照看這樣的孩子。”

童小軍曾遇到一個(gè)案例。一個(gè)12歲的湖南女孩思思(化名)在遭性侵生下第一個(gè)孩子時(shí),社會(huì)給予了很多同情和幫助。然而,兩年后,女孩再次產(chǎn)下一女,網(wǎng)上卻充斥著罵聲,很多人認(rèn)為她自甘墮落,無(wú)可救藥,不值得幫助。

童小軍說(shuō),女孩對(duì)性方面有認(rèn)識(shí),就是通過(guò)被別人侵害的方式,所以在她的世界中,她不會(huì)對(duì)性行為有羞恥感,甚至認(rèn)為這是很正常的事。也是因?yàn)榧彝ト狈嘏艑?dǎo)致女孩向外尋求所謂的溫暖,第二次生子。

童小軍認(rèn)為,在我國(guó),兒童照料是長(zhǎng)期被公共服務(wù)體系忽略的問(wèn)題。孩子都是家庭養(yǎng),出現(xiàn)問(wèn)題也主要是靠家庭自己去克服;大家并沒(méi)有意識(shí)到,家庭是兒童照料的第一責(zé)任人,國(guó)家和社會(huì)是兒童照料的重要責(zé)任人。當(dāng)家庭出現(xiàn)問(wèn)題,無(wú)法照顧孩子或者照顧的方式實(shí)際上對(duì)孩子是傷害時(shí),就需要國(guó)家和社會(huì)的介入。國(guó)家和社會(huì)的介入的表現(xiàn)形式就是兒童保護(hù)服務(wù)體系。她說(shuō),“這個(gè)事件反映的即是我國(guó)在兒童保護(hù)制度上的缺失。如果制度存在,如果當(dāng)?shù)赜腥恕⒂袡C(jī)制進(jìn)行及時(shí)的干預(yù),能夠避免很多問(wèn)題的再次出現(xiàn)。”童小軍曾經(jīng)接觸過(guò)30個(gè)參與援助交際的未成年人,其中有兩位不滿(mǎn)14周歲,她在訪談中發(fā)現(xiàn),這批女孩的家庭存在著或多或少的問(wèn)題,有的是父母重男輕女,不管女孩,有的則是父母工作忙,對(duì)孩子照管不注意。

性教育的矛盾

即使在小學(xué),解星清楚地知道自己遭遇了性騷擾,她的母親曾告訴她,有些部位不能讓別人觸碰。

然而,在她所就讀的小學(xué)、中學(xué)并沒(méi)有多少人具備這樣的意識(shí)。解星的家在一個(gè)三四線小城鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)上,在那里人們對(duì)于性的界線并不明顯。她記得,初中的時(shí)候,女生流行穿吊帶內(nèi)衣,班里的男生總會(huì)趁機(jī)躥過(guò)去,解開(kāi)內(nèi)衣的帶子,“女生并不會(huì)因此懊惱,反而會(huì)笑得很開(kāi)心”。學(xué)校的男女廁之間只隔了一道墻,經(jīng)常有個(gè)腦袋冒出來(lái)偷窺。女生們會(huì)當(dāng)作惡作劇來(lái)講,并沒(méi)有覺(jué)得是嚴(yán)重的問(wèn)題。“沒(méi)有一個(gè)人意識(shí)到這是對(duì)自身的侵犯。”解星告訴本刊。

這仿佛成了一個(gè)悖論。一方面是對(duì)性認(rèn)識(shí)的無(wú)知,一方面則是不斷被報(bào)告出來(lái)的兒童性侵事件。首都師范大學(xué)教育學(xué)院性教育研究中心主任張玫玫向本刊表達(dá)了自己的觀點(diǎn),“根本的原因還是在于性教育的缺乏”。張玫玫將這分為兩點(diǎn),一是施害人本身可能沒(méi)有接受足夠的性教育,不了解相關(guān)的法律法規(guī);二是兒童沒(méi)有接受足夠的性教育知識(shí),不會(huì)自我保護(hù),遭到侵犯后也沒(méi)有能力去尋求幫助。

不過(guò),在中國(guó)做兒童性教育并不是一件容易的事情。

2008年12月,國(guó)家教育部的《中小學(xué)健康教育指導(dǎo)綱要》要求,小學(xué)一、二年級(jí)應(yīng)掌握的生長(zhǎng)發(fā)育與青春期保健基本內(nèi)容,包括生命孕育、成長(zhǎng)基本知識(shí)。

2009年起,受北京市教委委托,首都師范大學(xué)教育學(xué)院性教育研究中心和北京性教育研究會(huì)承擔(dān)了課題“北京市中小學(xué)性教育模式初建”。在實(shí)施中,課題組設(shè)計(jì)了數(shù)十個(gè)子課題,目前由100所左右中小學(xué)承擔(dān)。“我們項(xiàng)目組涉及的學(xué)校在講課后沒(méi)有一個(gè)學(xué)生出現(xiàn)兒童性侵的事件。”張玫玫印象中有一所學(xué)校設(shè)在城鄉(xiāng)接合部,有各種拆遷在進(jìn)行,以前經(jīng)常有人尾隨學(xué)生放學(xué),在老師告訴了學(xué)生應(yīng)對(duì)方法后,也再?zèng)]有類(lèi)似的事件發(fā)生。

讓學(xué)生以及父母從禁忌談性到接受性教育也是一個(gè)逐漸接受的過(guò)程。剛開(kāi)始在學(xué)校做的時(shí)候,家長(zhǎng)們并沒(méi)有表現(xiàn)出興趣。學(xué)校只好將課程設(shè)在每學(xué)期開(kāi)家長(zhǎng)會(huì)的時(shí)候,在正式召開(kāi)大會(huì)之前,張玫玫作為主講人上去講。“現(xiàn)在情況已好多了,每次我們都是專(zhuān)門(mén)開(kāi)課,課堂里都是滿(mǎn)滿(mǎn)的,這可能跟家長(zhǎng)年齡層的變化有關(guān)系,中小學(xué)的家長(zhǎng)基本是‘70后‘80后,他們?cè)谛越逃嫌幸欢ǖ恼J(rèn)知。”

很多家長(zhǎng)依然覺(jué)得性教育是難以啟齒的事情,因?yàn)樗麄兘邮艿木褪遣荒苤v的性教育。張玫玫就會(huì)告訴家長(zhǎng):你們一定要去講,你們都不好意思說(shuō)的話(huà),孩子就會(huì)從其他地方獲得需要,這些基本是來(lái)自網(wǎng)絡(luò)上甚至是不懷好意的成人。“家長(zhǎng)不承擔(dān)責(zé)任,相當(dāng)于把孩子推到一個(gè)很危險(xiǎn)的境地。”

在張玫玫的團(tuán)隊(duì)里,大多是學(xué)校的生物老師、心理老師在兼職講課,剛開(kāi)始的時(shí)候,承擔(dān)這樣的教學(xué)任務(wù)也很困難,他們需要經(jīng)過(guò)系統(tǒng)培訓(xùn),并在不斷的演練中摸索經(jīng)驗(yàn)。

接受培訓(xùn)的老師也表現(xiàn)出了不同的態(tài)度,有的很熱衷,有的則不太感興趣。培訓(xùn)三天的課程,有的學(xué)校會(huì)讓老師整個(gè)流程學(xué)習(xí)下來(lái),有的則三天會(huì)來(lái)三個(gè)人,講課的效果很難如人意。有時(shí)候,講課的老師還會(huì)受到其他老師的聲討:“你講性器官,學(xué)生都很興奮,我們?cè)趺瓷险n?”后來(lái),有些老師就不愿意繼續(xù)講下去。更讓張玫玫理解不了的是,有些學(xué)校則會(huì)直接拒絕她在學(xué)校開(kāi)展性教育的請(qǐng)求,“他們好像認(rèn)為兒童性侵不可能發(fā)生在他們學(xué)校里”。

張玫玫已經(jīng)將兒童性教育模式推廣到100余所學(xué)校,她希望將這種模式復(fù)制到全國(guó)。然而現(xiàn)實(shí)卻是,在國(guó)內(nèi),大多數(shù)的學(xué)校依然沒(méi)有開(kāi)展兒童性教育。公益組織“女童保護(hù)”于2014年對(duì)義務(wù)教育小學(xué)階段1346名男生、2136名女生進(jìn)行的調(diào)查顯示,僅有20.0%的孩子知道什么是“性教育”,48.3%的孩子不知道何為性教育,31.7%的孩子選擇“似懂非懂”(知道一點(diǎn)點(diǎn))。在“女童保護(hù)”訪問(wèn)的394名教師中,49.7%從沒(méi)有對(duì)學(xué)生開(kāi)展過(guò)性教育,開(kāi)展過(guò)一次的占12.6%,兩次的占12.6%,三次或三次以上的占25.0%。

張玫玫希望在師范學(xué)院里開(kāi)設(shè)兒童性教育相關(guān)課程,以彌補(bǔ)沒(méi)有專(zhuān)業(yè)人才的缺憾。她還希望,性教育能夠?qū)懭虢虒W(xué)大綱,有專(zhuān)門(mén)的教材,像英語(yǔ)、語(yǔ)文、數(shù)學(xué)課一樣有教學(xué)督導(dǎo)。“這樣的體制建立起來(lái)后,才能夠?qū)和越逃芸焱菩衅饋?lái)。我們現(xiàn)在是從下邊做起,用成果證明工作的意義,能不能推行還得看一個(gè)學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)是否重視。”

幼兒時(shí)期的性教育同樣重要。張玫玫一方面希望幼兒園能夠開(kāi)展相關(guān)的研究工作,另一方面也希望家長(zhǎng)能夠承擔(dān)更多的任務(wù)。“現(xiàn)在很多性侵案件的受害人都是幾歲的孩子,在小學(xué)階段進(jìn)行性教育已經(jīng)比較晚了。”

在給家長(zhǎng)講課的時(shí)候,張玫玫經(jīng)常會(huì)講到一個(gè)事例,即兒童1歲慶生的時(shí)候,總會(huì)有老人喜歡拿手指去彈孩子的陰莖,以表達(dá)對(duì)孩子的喜歡。他們并不認(rèn)為這是性侵孩子,“但是這會(huì)給孩子造成一個(gè)印象,即觸摸性器官是表達(dá)喜歡的一種方式,所以不會(huì)有防備心”。

每次都有家長(zhǎng)表示,自己也曾經(jīng)有過(guò)類(lèi)似的經(jīng)歷。“家長(zhǎng)需要通過(guò)游戲或者其他手段養(yǎng)成孩子對(duì)性器官的態(tài)度。讓孩子認(rèn)識(shí)到性器官是穿在小褲衩、小背心里面的,不能夠脫掉。”

更多的困擾依然是來(lái)自于社會(huì)的不理解。

2011年,張玫玫團(tuán)隊(duì)和其負(fù)責(zé)編寫(xiě)的兒童性教育讀物《成長(zhǎng)的腳步》被推到了輿論的中心。這部被稱(chēng)為“北京市首部性教材”的書(shū)籍這樣回答孩子“我從哪里來(lái)”的提問(wèn):“爸爸陰囊里的睪丸可以產(chǎn)生精子,他們的樣子像個(gè)小蝌蚪,活動(dòng)能力特別強(qiáng)……為了讓淘氣的精子能盡快找到卵子,爸爸用陰莖插入媽媽的陰道里,用力把精子射入媽媽的陰道內(nèi)……”

這些描述因?yàn)榕c之前家長(zhǎng)“從垃圾堆里撿來(lái)的”“石頭縫里蹦出來(lái)的”等“經(jīng)典答案”相比,顯得直白得驚世駭俗。甚至有家長(zhǎng)斥之為“黃色漫畫(huà)”。在輿論的中心,張玫玫壓力很大,她選擇謹(jǐn)慎地應(yīng)對(duì)媒體,“性教育需要一個(gè)安靜的環(huán)境,科學(xué)的研究,穩(wěn)步推進(jìn)……”

然而,讓更多人沒(méi)想到的是,6年之后,又有一個(gè)團(tuán)隊(duì)因?yàn)閹缀跬瑯拥脑虮煌饨缢|(zhì)疑。一位母親在閱讀了北師大兒童性教育課題組編寫(xiě)的《珍愛(ài)生命——小學(xué)生性健康教育讀本》后,覺(jué)得書(shū)籍里過(guò)于直白的詞匯以及插圖,直接出現(xiàn)男女生殖器的名稱(chēng),有點(diǎn)接受不了。這再次引發(fā)了國(guó)內(nèi)關(guān)于兒童性教育的熱議,許多聲討的聲音相繼而來(lái)。

后來(lái),北師大兒童性教育課題組發(fā)文回應(yīng)聲稱(chēng),不斷暴露的校園、社會(huì)與性有關(guān)的問(wèn)題也是北師大兒童性教育課題組編寫(xiě)該教材的動(dòng)力之一,“基于性別的歧視、青少年不安全性行為、青少年非意愿懷孕和人工流產(chǎn),讓我們感到作為教育工作者責(zé)任之重大,頻發(fā)的兒童性侵害事件更讓我們?cè)谕葱闹嗌罡邢嚓P(guān)工作刻不容緩”。

張玫玫理解社會(huì)所表現(xiàn)出來(lái)的質(zhì)疑:“中國(guó)的兒童性教育也是在摸索地做。由于認(rèn)知的問(wèn)題,家長(zhǎng)看了之后覺(jué)得接受不了也正常,這些都是可以探討的事情。但是兒童性教育的推進(jìn)不能因此而延遲。”

左圖:2014年5月13日,河南平頂山一位單親媽媽微博發(fā)帖稱(chēng),女兒“小草莓”從2歲4個(gè)月起,被幼兒園園長(zhǎng)的丈夫性侵1年之久,其間還被強(qiáng)奸,但警方僅以猥褻兒童罪立案,法院只判處被告4年6個(gè)月徒刑

右圖:2015年3月2日,北京某書(shū)店舉辦女童保護(hù)專(zhuān)家座談會(huì)。公益組織“女童保護(hù)”以“普及、提高兒童防范意識(shí)”為宗旨,致力于保護(hù)兒童,遠(yuǎn)離性侵害

北京市青少年法律援助與研究中心主任佟麗華

2014年1月25日,海南瓊海的孩子們害羞地傾聽(tīng)志愿者老師講解防范性侵常識(shí)