醫人醫心,守護千萬人健康

醫人醫心,守護千萬人健康

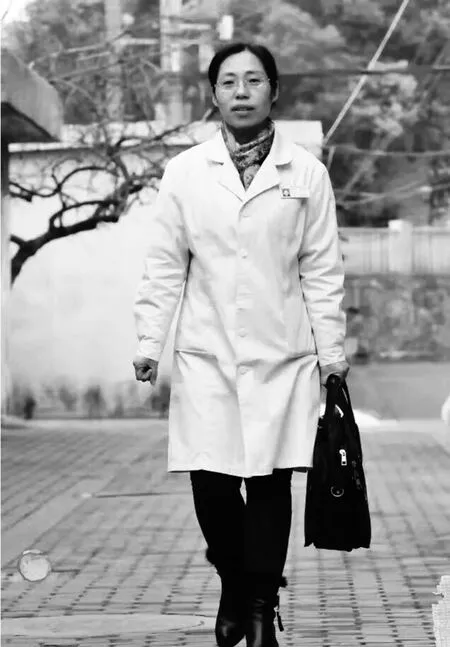

楊凌

46歲的楊凌,現任鎮江市花山灣社區衛生服務站主任。

近20年來,她堅守在最平凡的崗位上,卻贏得許多人的信賴和愛戴,被親切地稱為“最美社區醫生”和“雷鋒式的好醫生”。

楊凌先后榮獲中國好人、全國巾幗建功標兵、江蘇省十佳醫德標兵、江蘇省三八紅旗手標兵等榮譽,事跡被中央電視臺、《人民日報》等媒體報道。

踐諾誓言,困苦卻激情燃燒的歲月

1992年,楊凌考入鎮江醫學院后,第一節課,就是舉起右手莊嚴宣誓:“健康所系,性命相托……”這次宣誓燃起的激情之火,一直伴隨著她的從醫之路。

不凡的從醫之道和楊凌特別的童年有關。1971年,她出生在徐州。除了親兄妹6個,家里最多時,竟有20多個孩子。大都是楊凌媽媽揀來的孤兒,還有的是爸媽有病,實在養不起的困難家庭的孩子。那時,唯一的生活來源就靠爸爸在山東打工。實在太窮,孩子們沒鞋穿,光著腳丫長大,唯一的單褲還要和姐姐輪著穿,一度楊凌以為自己也是揀來的。

盡管生活困頓,但媽媽盡可能地接濟他人。家里有棵石榴樹,每年孩子們都眼巴巴地盼著結果。可每次摘下的果子,媽媽都送給了村里人,只留一個石榴給自家孩子解饞。每人的掌心,只躺著幾粒石榴籽。

楊凌記憶中,媽媽在村里享有崇高威望。村里有個傳統,春節時,大家要給長輩行磕頭禮,表示尊敬。每當此時,楊凌家院子里都會擠滿人,有小孩,也有大人,都是來拜望楊凌媽媽的,而那時媽媽才40多歲。這樣的家庭走出兩個大學生,都成了醫生。一個是楊凌二哥,去了內蒙古支援邊疆;另一個就是楊凌。

媽媽的善行義舉很樸素,卻對楊凌產生潛移默化的作用,“看到別人有困難,總想去幫一幫”。

1997年,楊凌被分配到鎮江京口醫院兒科。從行醫第一天起,她就打破“就病治病”的窠臼,以一桿子負責到底的態度對待患者。

對自己治療的患兒,楊凌都要家訪。患兒大多數來自附近農村,電話又沒普及,身為高校老師的丈夫常陪著楊凌,一人一輛自行車去家訪……最遠一趟騎了兩個多小時。

這樣的付出,只因在農村生活的時光里,楊凌曾目睹不少孩子因病離去。她就暗下決心,在自己手上,絕不能出現治療不徹底,或因沒錢治而放棄的事。慢慢地,楊凌成了兒科的頂梁柱,成了患兒最喜歡的人、家長的定心丸。

天使之吻,零距離面對千萬患者

1998年,楊凌參與了全市第一個社區衛生服務站的籌建。2002年,她順利通過全國首批全科醫生考試。愈發成熟的楊凌,決定了要到基層衛生服務站工作,那里有她更大的用武之地。

花山灣衛生服務站所轄社區有3萬多居民,大多數是老年人,慢性病患者有1萬多人。服務站為4000多人建立了慢性病檔案。

在服務站,一大排柜子里,以及柜子頂上擺滿了文件夾。楊凌說,這是轄區內100多名精神病患者的檔案材料,頂上的是發病較頻繁的患者資料,隨時取用。而其他幾千位居民的電子健康檔案,都是楊凌帶領站里11位姐妹,一家一家拜訪得來的。服務站常年對登記在冊的患者上門巡診,并做深度跟蹤服務。

2014年1月29日上午,雨很大,一位老大爺暈倒在花山灣旅游超市門口。楊凌和同事聞訊急奔現場,發現老人已沒了心跳呼吸。同事立即敲擊和按壓老人心臟,撥打120,楊凌則跪在積滿水的地上,將老人的頭側向一邊,迅速摳出嘴里的嘔吐物,接著直接口對口,做人工呼吸。冬雨刺骨,三人全身濕透,卻忙得滿臉是汗。目擊全過程的市民用手機拍下照片,發到網上。“天使之吻”得到了網友熱情點贊,瀏覽量很快突破2萬人次。

居民張阿姨患頑固性高血壓十多年,吃過降壓藥無數,可血壓一直降不到正常范圍。2014年3月,張阿姨找楊凌想辦法。楊凌決定給她“調藥”。一個月過去,血壓還沒降,張阿姨不耐煩了,對楊凌吼,嫌她煩,嫌她沒有用,她卻一點不動氣。

楊凌一直在認真研究張阿姨的病情,懷疑她腎臟有問題。“你腎臟才有問題!”張阿姨怒氣沖沖。楊凌溫和地說:“最后一次好嗎?我聯系好做CT的醫院了,如果做出來沒問題,費用我來承擔。”

在其他醫院已做過兩次檢查的張阿姨,半信半疑地再次做了檢查,果然查出腎上腺有個很小的腫塊。隨后,楊凌幫她聯系手術,并把張阿姨送到手術室門口,笑著鼓勵她“堅強”。張阿姨住院期間,楊凌每晚去看她,出院后,又多次家訪,直至她痊愈。

人文關懷,治病是全方位的服務

治病是一個全方位系統工程,不僅要看到疾病,還應看到疾病對患者心理、家庭關系、社會交往等方面的影響。給予身體、心理、社會等全面支持,使患者達到平衡,消除致病根源——這是楊凌的理念。這些內容,也正是社區衛生服務中心的職責所在。

楊凌有個習慣,給每一個患者留手機號碼。遇到沒手機的老年人,就把號碼寫在病歷上,方便患者隨時找她。十幾年來,楊凌的手機號碼一直沒換過,始終24小時開機。

楊凌常對同事說,站里醫療條件同大醫院沒法比,但大醫院醫生一般對疾病本身關注多,衛生服務站更貼近患者,人文關懷可以更多一些。

2014年3月的一天,一家錦旗店老板來到服務站,說有老人做了一面錦旗,相約2月底取走,到現在還沒來取,錦旗是送給衛生服務站的。楊凌見旗子上寫著“最美社區醫生”,落款是邵長富。而邵長富已于3月4日去世了。

邵長富身患胰腺癌,大醫院“判決”他最多只能活一個月,在楊凌調理下,他卻堅持了五個月。生命無法挽留,而錦旗依然表達了他的感恩之心。看著沒來得及送出的錦旗,楊凌流下了熱淚。

在楊凌的工作字典里,“有利患者健康的一切工作”都是分內之職。她調動各種因素,逐步形成了一套“楊凌工作模式”,內容不僅包括治療,還有健康教育、飲食和運動指導、心理疏導、完善檔案記錄、定期電話回訪和居委會一起幫助解決問題等。

在楊凌言傳身教和人格魅力的感召下,這“模式”已成為站內人員的集體行為,日復一日溫暖著患者及家屬的心。

(本文由江蘇省婦聯宣傳部供稿)

(編輯趙瑩zhaoyingno.1@163.com)