地理國情監(jiān)測機制在土地資源管理中的運用探討

李曉華

【摘 要】地理國情監(jiān)測是土地資源管理工作的重要組成部分,隨著現(xiàn)代數(shù)字化技術(shù)全面更新,地理國情監(jiān)測機制結(jié)構(gòu)逐步完善。基于此,本文結(jié)合現(xiàn)有地理國情監(jiān)測技術(shù),探索地理國情機制土地資源技術(shù)實際應(yīng)用,引導(dǎo)我國國土資源管理體系在實踐中創(chuàng)新。

【關(guān)鍵詞】地理國情監(jiān)測機制;土地資源管理;數(shù)據(jù)化技術(shù)融合

引言

近年來,科學技術(shù)速率提升,數(shù)字化、云計算、智能化已經(jīng)成為現(xiàn)代社會發(fā)展的主要趨勢。基于計算機為基礎(chǔ)的多種新技術(shù)為人們的生產(chǎn)生活帶來許多便利,但同時也加快了社會資源應(yīng)用步伐,出現(xiàn)社會資源應(yīng)用與管理不均衡的發(fā)展問題,土地資源管理問題在社會資源管理中越來越突出,對我國社會未來發(fā)展造成嚴重威脅。針對這一問題,我國已加大對土地資源管理力度,充分結(jié)合現(xiàn)代化新技術(shù),全面探索現(xiàn)代土地資源管理發(fā)展的新趨向。

一、我國土地資源監(jiān)測機制的技術(shù)分析

我國現(xiàn)有國土資源監(jiān)控機制,隨著社會技術(shù)進步不斷優(yōu)化完善,結(jié)合我國現(xiàn)代土地資源監(jiān)督管理機制技術(shù)應(yīng)用實際,筆者將其歸結(jié)為:其一,3s技術(shù)集成化應(yīng)用。即全球定位系統(tǒng)、遙感監(jiān)控技術(shù)、地理信息管理技術(shù)三維技術(shù)相互融合;發(fā)揮地理檢測中的優(yōu)勢,規(guī)避技術(shù)應(yīng)用劣勢,使地理信息資源基站形成一個個獨立的信息傳輸節(jié)點,最后集中性進行地理資源傳輸,形成地理信息資源管理網(wǎng)絡(luò);其二,地理信息網(wǎng)絡(luò)交換更新平臺。即借助計算機網(wǎng)絡(luò),形成的內(nèi)部地理信息建筑群,外部信息資源共享傳輸體,這一新型地理信息傳輸平臺的構(gòu)建,將實現(xiàn)地理信息獲取、傳輸、交換以及信息發(fā)布的“四合一”式的地理資源信息監(jiān)控信息網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建;其三,大數(shù)據(jù)遙感信息的集中性監(jiān)控。借助已有的地理信息資源數(shù)據(jù),開展地理信息分布式調(diào)整,這一技術(shù)實現(xiàn)多重遙感地理信息集中化收集,并建立超強度的信號覆蓋區(qū)域,形成高超圖像分辨率。與高精度數(shù)字定位技術(shù)相融合,最終實現(xiàn)土地資源管理信息的周期性傳輸。

二、地理國情監(jiān)測機制在土地資源管理中的應(yīng)用

(一)明確國土資源檢測思路

地理國情檢測機制的靈活應(yīng)用,必須明確國土資源檢測思路。我們將地理國情監(jiān)控機制信息勘測思路歸納為:

首先,國土資源檢測工作開展,不是一蹴而就,而是有目的、有計劃的開展。依據(jù)我國國土資源管理范圍,將全國土地資源管理范圍劃分為:省級、市級、縣級三方國土資源機制監(jiān)控管理體系,每一階層又按照地理檢測機制實際需要,分為決策性指揮、環(huán)境保護指揮、數(shù)據(jù)監(jiān)控、災(zāi)難評估、數(shù)據(jù)共享等多個獨立的地理資源信息檢測管理部門,地理信息監(jiān)控分布式監(jiān)控,又將各部分監(jiān)控信息集中性匯總。例如:某區(qū)域開展區(qū)域性地理信息監(jiān)控時,各級地理資源監(jiān)管部門,分別對其管轄范圍內(nèi)的土地資源采取國土信息針對性管理,3s地理信息檢測技術(shù)集中進行監(jiān)控區(qū)域定位,4G網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)借助數(shù)字化地理信息迅速傳輸。這種分布式地理資源管理方式,能夠達到我國土地資源針對性管理,實現(xiàn)國家地理資源檢測信息同步性收集。

其次,地理國情監(jiān)測機制思路全面性構(gòu)建,必須形成綜合性國土資源技術(shù)信息獲取渠道,多元性信息傳輸渠道,將地理資源監(jiān)測機制靈活的融合于地理檢測新系統(tǒng)中,確保區(qū)域地理信息的綜合性剖析。例如:A區(qū)域?qū)嵤┑乩淼V產(chǎn)資源監(jiān)測,首先在該區(qū)域內(nèi)設(shè)定地理資源監(jiān)測點,分別監(jiān)測A定位區(qū)域的礦產(chǎn)資源,通過監(jiān)測點數(shù)據(jù),初步評估A區(qū)域監(jiān)控數(shù)據(jù);其次,以區(qū)域監(jiān)測點為圓心,開展固定半徑范圍內(nèi)的地下礦藏雷達掃描,此時,地理信息系統(tǒng)將自動進行地理數(shù)據(jù)收集,數(shù)字化程序?qū)嵭械乩憝h(huán)境監(jiān)測信息程序化處理;最后,程序?qū)ΡO(jiān)測區(qū)域信息收集、整理,完成區(qū)域監(jiān)測。

(二)開展國土資源全方位監(jiān)測

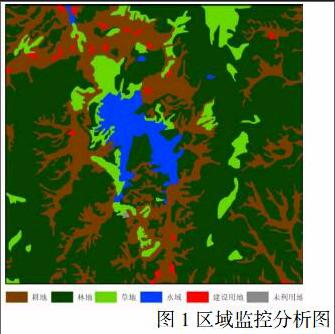

發(fā)揮地理國情檢測機制在土地資源管理中的作用,建立國土資源全方位檢測體系。我國現(xiàn)代國土資源檢測管理技術(shù)逐步實現(xiàn)多方技術(shù)集成化應(yīng)用,構(gòu)建國土資源信息“一張圖”式土地資源規(guī)劃管理新策略[1]。整體資源結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中,土地資源管理借助大數(shù)據(jù),可建立起區(qū)域性土地應(yīng)用數(shù)據(jù)庫、地理資源調(diào)查數(shù)據(jù)庫,兩者數(shù)據(jù)通過實時更新與傳輸,能夠確保國土資源監(jiān)控信息實時更新化存儲。以B區(qū)域土地資源實施綜合性管理監(jiān)測為例,分析現(xiàn)有土地資源數(shù)據(jù)信息系統(tǒng),實現(xiàn)區(qū)域土地資源信息全方位監(jiān)控。如圖1,區(qū)域監(jiān)控分析圖。一方面,依據(jù)監(jiān)測機制中的3S監(jiān)控系統(tǒng),監(jiān)控區(qū)域按照“整體-部分”的網(wǎng)格分布格局,將監(jiān)控區(qū)域分為多個網(wǎng)格布局,系統(tǒng)分別對監(jiān)控區(qū)域地理信息收集和監(jiān)控,并將該區(qū)域地理資源歸納為:土壤、水源、植被、礦藏四部分,逐步完成國土檢測機制地理信息資源共享平臺信息的補充;另一方面,依據(jù)資源高精度監(jiān)控系統(tǒng),按照地理信息專業(yè)性監(jiān)控數(shù)據(jù)指標,分別對各個子數(shù)據(jù)庫中地理信息實行數(shù)據(jù)監(jiān)測;同時,按照各自數(shù)據(jù)庫信息監(jiān)測最佳值,實行信息資源階段性地理資源探索,具體解析國土監(jiān)控系統(tǒng)獲得的地理監(jiān)控信息,構(gòu)建全方位監(jiān)測國有土地資源管理網(wǎng)絡(luò)。

(三)形成國土資源管理新策略

土地資源管理機制全面運行,應(yīng)當借助數(shù)據(jù)化控制程序,適當調(diào)整國土資源管理新戰(zhàn)略。假設(shè)A區(qū)域2014年初期地理檢測湖水面積位23000平方米,水深22mm,2016年實施再次檢測時,該區(qū)域湖水水位降低10mm,總面積縮小1000平方米。依據(jù)這一情況開展土地監(jiān)測信息,引導(dǎo)該區(qū)域的地理資源程序管理策略發(fā)生變化,新地理環(huán)境監(jiān)測方案中不僅保留傳統(tǒng)地理水體檢測,同時也將周圍地質(zhì)資源分析、地下水位監(jiān)控等多方監(jiān)控信息融合于該地區(qū)資源管理體系中,作為該區(qū)域國土資源管理的一部分,新技術(shù)的應(yīng)用,能夠第一時間對地理資源變動給予應(yīng)對策略,適應(yīng)了現(xiàn)代國土資源綜合管理需要[2]。

三、結(jié)論

綜上所述,地理國情監(jiān)測機制在土地資源管理中的運用,是現(xiàn)代國土資源監(jiān)控不可缺少的構(gòu)成部分。基于此,地理國情監(jiān)測機制實現(xiàn)土地資源管理綜合監(jiān)控,必須構(gòu)建全面的地理監(jiān)控新思路,充分應(yīng)用多元化新技術(shù),實現(xiàn)地理資源全方位監(jiān)控,以及結(jié)合地理資源管理新網(wǎng)絡(luò),實施地理資源監(jiān)測新調(diào)整。因此,國土資源監(jiān)測機制新技術(shù)的研究,突顯了現(xiàn)代化地理資源國情監(jiān)控的優(yōu)勢,為實現(xiàn)國家土地資源綜合系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新提供理論借鑒。

參考文獻:

[1]尹鵬程,楚亮,付麗莉,蔡先孌.基于土地管理數(shù)據(jù)的地理國情監(jiān)測作業(yè)新方法探討[J].國土資源科技管理,2015,(03):104-109.

[2]潘凱能,湯江龍.地理國情監(jiān)測機制在土地資源管理中的應(yīng)用[J].安徽農(nóng)業(yè)科學,2015,(06):297-298+359.endprint