再說南北戰爭

李斑子

1865年4月9日,美國弗吉尼亞州僻靜小鎮阿波馬托克斯郊外一個更為偏僻的村子里,一棟小小的二層紅磚房中,南方邦聯的軍隊總司令羅伯特·李將軍向北方聯邦軍隊總司令尤利西斯·格蘭特將軍投降,親手結束了美國歷史上最慘烈的為時四年多的南北戰爭,這也是美國歷史上唯一一次內戰。

投降儀式完成后,李將軍與格蘭特將軍握手告別,傷感地爬上馬背準備離去時,在場的北方軍士兵和軍官全體肅立,向這位戰敗的南方軍統帥舉帽致敬。后來的時間里,李將軍仍被保留了軍銜,并被任命為華盛頓學院(今華盛頓與李大學)的院長,享有很高的社會聲譽。但他本人在戰后的日子里異常低調,他醉心于教育事業,極少公開露面,甚至反對一些崇拜者為自己修筑雕像和紀念碑。

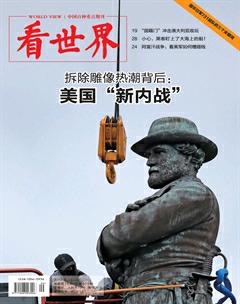

那時的李將軍或許想不到,在他死后不到150年時間里,關于他的各種雕像及紀念碑在美利堅的土地上如雨后春筍般不斷涌現,然后又不斷有人希望把它們推倒,最后雙方還因此發生了流血沖突,這樣的角力讓美國社會展現出無法掩蓋的裂痕。

“我的祖國是弗吉尼亞”

1850年前后,19世紀最暢銷的小說《湯姆叔叔的小屋》出版了,全書以久經苦難的黑奴湯姆叔叔的故事為中心,再旁及他身邊的人——均為奴隸與奴隸主的經歷。這部感傷小說深刻地描繪出美國從殖民時代便開始實行的奴隸制的殘酷本質,讓美國北方(19世紀初便已逐步廢除奴隸制)的人民知道南方奴隸們的辛酸血淚,為當時美國社會正在進行的廢奴運動提供了更為廣泛和堅實的輿論基礎。《湯姆叔叔的小屋》對美國社會的影響相當巨大,在南北戰爭爆發初期,時任美國總統亞伯拉罕·林肯接見該書作者斯托夫人時,曾說道:“你就是那位引發了一場大戰的小婦人。”

雖然林肯當時說的這番話后來廣泛流傳,但回顧美利堅的發展史,他對斯托夫人的“褒獎”可能有點言過其實。

1776年美國建國,由13個英屬北美殖民地組成,這13個英屬北美殖民地便是美國國旗上最初13個橫條所代表的13個州(state),而美國的“州”,即“state”,在美式英語中是國家的意思,所以當時的美國實際上是由13個“國家”組成,這種形式和今天的歐盟頗為類似——各個州擁有自己的軍隊和法律,以及極大的自主權。

這個松散的“國家”因為缺少一個強有力的中央政府在國際上代表美國的利益,因此國際地位十分低下,許多美國有識之士意識到這個問題,開始努力尋求一種更為緊密的國家組成形式,這部分人被稱為“聯邦主義者”(主要來自美國北方),他們的主張是讓各個州向聯邦(即中央政府)讓渡全部主權,各州不再自行其事,而是團結成一個整體共同出現在世界舞臺上。

與此相對,另外一些人主張各州(國)向聯邦讓渡小部分主權,保留大部分自主權,這些人被稱為“州權主義者”(主要來自美國南方),“州權主義者”在國家認同上和“聯邦主義者”有本質的不同,他們大多把自己的故鄉當成“祖國”,他們中的代表人物,《獨立宣言》的起草者之一,美國第三任總統托馬斯·杰斐遜就曾說過,“我的祖國是弗吉尼亞”。

這兩部分人在美國的國家走向,尤其是憲法的制定上,產生了激烈的斗爭,今天歐洲在《歐洲憲法草案》上的分歧和爭斗,和當時美國的情景如出一轍。最終“聯邦主義者”占了上風,雙方達成了妥協,在《1787年美國憲法》中規定了聯邦政府的權利。與此同時,作為一部政治妥協的產物,《1787年美國憲法》又留了后門,規定了各州有退出聯邦的權利,這就注定了日后在是否維護聯邦統一的問題上,美國南北方遲早會有一個決斷。

這個決斷沒有發生在美國建國初期,是因為當時美國南北各州都有自己的經濟和社會發展模式,沒有什么大的利益紛爭,也沒有什么不可調和的矛盾。后來很長一段時間內,奴隸制的存廢問題成為南北方比較突出的矛盾。當時,美國北方各州以工商業發展資本主義,由此而來的工業化和民主化浪潮使得北方的廢奴運動取得了極大的成果。南方各州則通過傳統種植業驅動經濟增長,這決定了種植園主們對奴隸這種免費勞動力的需求有增無減,當時,蓄奴在南方多數州是合法的。

南北雙方雖然爭論不斷,甚至曾有南方州用退出聯邦作為要挾來實現某些有利于擴大奴隸制的政治訴求,但總體來說雙方還是維持了表面的和諧,還攜手開拓了大片的疆土。通過花錢(如1803年從法國人手中買下路易斯安娜地區從而占有整個密西西比河流域)和戰爭(對印第安土著的入侵、美墨戰爭等),到了19世紀中期,美國聯邦名下的領土面積比建國初期擴大了至少一倍。

在如何處理新領土的問題上,南北方自然也有不同意見。北方希望這些新的州成為自由州(沒有奴隸制),發展資本主義工業,南方則希望這些州成為蓄奴州,繼續發展種植園經濟。

這個時候,南北雙方的分歧開始走向不可調和的態勢,因為無論是現代工商業還是傳統種植業,都需要土地和資源,而且越多越好。往深一層考慮,北方的工商業資本家渴望一個強有力的聯邦政府,是因為那樣能更好更快地調動各方資源為工商業服務。而對于南方的種植園主來說,強有力的聯邦政府代表著更多的稅收以及更少的自主權,這對保守又相對獨立的莊園經濟來說是弊大于利的。

所以,就此而言,無論是“聯邦主義者”和“州權主義者”的分歧,還是“蓄奴”與“廢奴”的分歧,說到底還是經濟發展模式上的分歧。

“完全是一場革命”

1860年,亞伯拉罕·林肯當選美國第16任總統。他之前的好幾位美國總統都擁有黑奴,他沒有。他的名言是:“就像我不愿當奴隸一樣,我也不愿意當奴隸主”。他最初是廢奴運動中的溫和派,為了避免矛盾的擴大化,在奴隸制問題上主張維持現狀。但林肯也是一個來自北方的共和黨人,是得到北方資產階級支持而走上總統寶座的,所以在“袒護”北方工商業經濟的問題上,他的態度十分強硬,他在施政綱領中明確提出了有利于北方工商業發展的保護性關稅措施及大大削弱南方奴隸主利益的《宅地法》。

保護性關稅措施旨在通過提高對歐洲工業國家的關稅以減少進口的沖擊,這保護了美國北方逐漸強大但還不足以與歐洲工業強國平等競爭的新興工業。但對南方來說,歐洲是農產品的重要出口對象,如果歐洲對美國同樣提高報復性關稅,那么損失的將是南方農場主。endprint

同時,1854年成立的共和黨還是廢奴運動者的大本營,這導致南方各州根本不相信林肯競選總統時提出的關于奴隸制存廢的溫和主張。而且,南方各州也預見到共和黨成為執政黨后,南方蓄奴州將失去在參議院的權力平衡,蓄奴州的權力最終很可能逐漸消失。

1860年12月21日,林肯贏得總統大選后不久,鬧獨立傳統最為根深蒂固的蓄奴州南卡羅來納州宣布,依據《1787年美國憲法》所賦予的權利,主動脫離聯邦。等到1861年3月林肯入住白宮前,南方又有密西西比州、佛羅里達州、亞拉巴馬州、佐治亞州等6個州宣布脫離聯邦。1861年2月9日,脫離聯邦的7個州組織建立了一個新的南方政府——美利堅聯盟國(即南方邦聯),定都蒙哥馬利,并推舉來自肯塔基州的杰斐遜·戴維斯為總統。

1861年3月4日,林肯正式就任美國總統,在他的總統就職會場上,他宣稱南方七州脫離聯邦的行為“在法律上無效”,并表示將使用武力維持聯邦完整。此后聯邦政府便拒絕了南方邦聯提出的任何交涉行為,因為在林肯眼里,交涉等同承認南方邦聯是一個主權政府。

當時,南卡羅來納州查爾斯頓的薩姆特堡是三個雖在邦聯范圍內卻仍受聯邦控制的要塞之一,而且林肯堅持要守住它。在邦聯總統杰斐遜·戴維斯的命令下,邦聯軍隊在4月12日炮擊要塞,迫使要塞投降。林肯號召北方各州出兵重奪要塞及保護聯邦,得到積極響應。4月13日,林肯正式向南方邦聯宣戰,南北戰爭正式打響。

戰爭爆發之時,曾在美墨戰爭中屢建奇功,后又出任西點軍校校長的羅伯特·李在聯邦軍隊中已享有極高聲望,因此林肯征召他指揮聯邦軍隊作戰。李在情感上反對南方脫離,并曾于1861年猛烈抨擊南方脫離聯邦“完全是一場革命”,背叛開國先烈。然而,李同時也效忠自己的故鄉弗吉尼亞州(該州在聯邦政府向南方邦聯宣戰后加入了南方邦聯),最后選擇加入南方邦聯。對于這場內戰,李和許多弗吉尼亞人的看法是一樣的,一個州選擇脫離聯邦是這個州的權利,聯邦無權因此對該州動武,所以他最后站在了他認為正義的一方。

穩固和擴張奴隸制是當時南方邦聯繞不過去的政治訴求,羅伯特·李為南方邦聯戰斗,再加上他本身也曾是個奴隸主(繼承了岳父的多名奴隸,隨后遵循岳父遺囑還奴隸自由),所以他被很多后人理所當然地認為是奴隸制的支持者。但事實上,李將軍反對蓄奴是美國歷史學界的一個共識,其中一個重要證據是,李將軍在1856年寫給妻子的信中寫道:“我相信,在這個開化的時代,只有少數人不明白制度性蓄奴在道德上與政治上皆屬有害。”

李將軍成為南北戰爭中一個無法被忽略的傳奇人物,在許多美國人心中,他甚至比打了勝仗的北方聯邦軍隊總司令尤利西斯·格蘭特將軍地位還高。這不僅是因為他指揮南方軍隊打了多場以少勝多的戰役,他杰出的軍事指揮能力讓占據絕對優勢的北方軍隊把一場本可速戰速決的戰爭打了四年多,還因為他在內戰末期大局已定的情況下,為了減少同胞手足傷殘的悲劇,不顧南方主戰派的好戰之心及自己的個人榮譽,主動向北方軍隊投降。他曾對那些慫恿他負隅抵抗的部下說:“丟棄你的仇恨,讓你的兒子成為美國人。”

被各種加工的李將軍

盡管身居南方軍總司令的李將軍沒有和北方軍隊血戰到最后一兵一卒,但南北戰爭的傷亡人數早已達到了駭人聽聞的程度,美國在南北戰爭中軍隊死亡人數達到62.5萬,據估計約有10%的20-45歲北方男性和30%的18-40歲南方白人男性在這場戰爭中死亡。戰后不久,林肯被一名支持南方的恐怖分子刺殺,也成了這場戰爭的犧牲品。

從傷亡上看來,這是一場沒有贏家的戰爭。但從南北戰爭的歷史意義上看,這是一場沒有輸家的戰爭。一方面,南北戰爭后,奴隸制在全美國范圍內得到了廢止。當然,許多美國白人認為南北戰爭與奴隸制的廢止關系并不明顯,而且整個美國社會對非洲裔的種族隔離制度并沒有因南北戰爭而改變。在南方許多地區,種族隔離甚至比戰前更甚。

另一方面,也是最重要的一點是,美國建國初期遺留下的歷史問題得到了解決,“聯邦主義者”戰勝了“州權主義者”,美利堅合眾國成為一個更為緊密和統一的國家,這為19世紀后30年美國的騰飛(1894年美國的工業生產總值超過英國躍居世界第一)提供了強有力的政治和制度基礎,無論是北方還是南方,都因此受益莫大。

經過這場內戰,林肯總統從一個溫和的“廢奴派”一躍成為名垂青史的維護聯邦完整的守護神、奴隸制終結者,甚至是美國歷史上最偉大的總統。相對的,為南方軍隊而戰的羅伯特·李因為拖延了奴隸制的廢除,則被反種族主義者視為眼中釘。而他本人對美國社會的象征意義,經過后人近150年配合社會思潮及政治訴求的需要所進行的各種再加工,早已變得面目全非,甚至如今還成了“白人至上”主義者的精神偶像。

考慮到今天美國社會的激烈動蕩局面,在那些狂熱的、偏激的社會運動參與者眼中,歷史的真實性大概也不怎么重要了,最重要的是這段歷史能為他們所利用。endprint