基于LBM的直升機設備艙進排氣口優化設計研究

張曉星,田旭

基于LBM的直升機設備艙進排氣口優化設計研究

張曉星,田旭

(中國直升機設計研究所,江西景德鎮333001)

為提升直升機設備艙的通風散熱能力,采用格子-玻爾茲曼方法(Lattice Boltzmann method,LBM)對不同構型進排氣口組合的直升機設備艙簡化模型進行了數值模擬分析。通過對比分析不同優化設計方案進氣流量及溫度分布,給出了斜切處理的進氣口外罩進氣效率更高,斜切處理的排氣口外罩能使排氣口排氣效率提高的結論。

直升機;設備艙;格子-玻爾茲曼方法;數值模擬;通風散熱

現代直升機的發展日新月異,其任務需求愈加繁多,其中武裝直升機尤為如此,多功能化、高生存能力、全天候作戰缺一不可[1]。為滿足武裝直升機復雜任務需求,航空電子系統的性能及技術水平飛速發展。如今,航空電子系統處在高度綜合的發展階段[2],但航電系統的高度集成化在提升作戰性能的同時,也帶來了設備功率高、散熱量大、發熱點集中,進而導致了設備艙溫度過高的問題。一旦設備艙內溫度超過設備的工作溫度上限,便有發生設備故障報錯或死機的風險,這對直升機的飛行安全將產生極大威脅。

進排氣口的設計以及設備的布局位置對設備艙的通風散熱能力有直接影響,但由于設備布置位置牽扯整機各個系統可調整空間極小或不可調,因而對設備艙進排氣口的設計更具實用性。國內外應用CFD(Computational fluid dynamics)方法針對汽車、坦克、裝甲車輛艙室內溫度場進行了較多研究工作[3-5],為直升機設備艙通風散熱的設計和優化提供了參考。但國內外尚無直升機設備艙通風散熱問題的相關研究。

本文采用基于格子-玻爾茲曼方法(Lattice Boltzmann method,LBM)的仿真計算手段對采用不同構型進排氣口組合的設備艙簡化模型進行數值模擬分析,通過分析設備艙進氣流量與溫度分布,考查不同構型進排氣口組合的氣流組織分布,得到散熱效果較優方案,研究結果對直升機設備艙進排氣散熱系統的優化設計具有實際的工程指導意義。

1 數值模擬計算

1.1 數值模擬方法

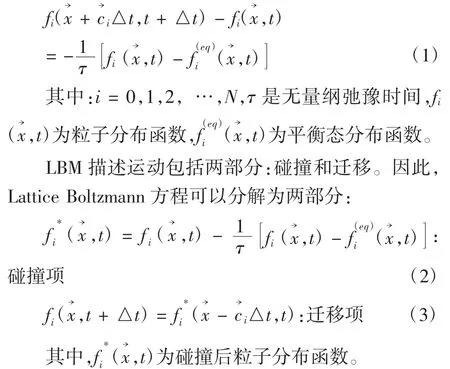

格子-玻爾茲曼方法(LBM)是一種基于粒子分布函數演化的數值方法[6]。該方法中,由于粒子速度與空間離散一致,粒子在空間網格點上傳輸,對流僅僅是簡單的賦值運算,沒有空間差值誤差。粒子分布函數通過粒子在網格點的碰撞而改變,僅由當地網格點上宏觀值決定,不涉及其它網格點的值,因而具有優秀的局部性,便于并行計算。在LBM中,基本的計算變量不是密度、速度這些宏觀物理量,而是介觀上的粒子分布函數。LBM的控制方程Lattice Boltzmann方程描述如下:

1.2 物理模型

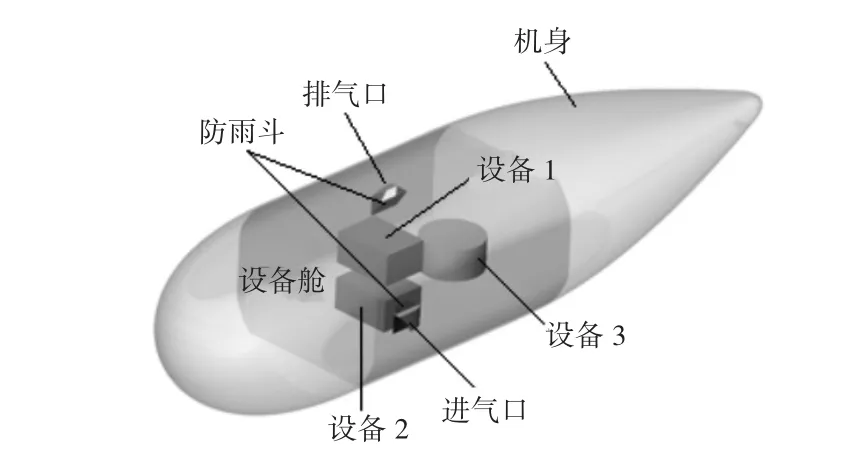

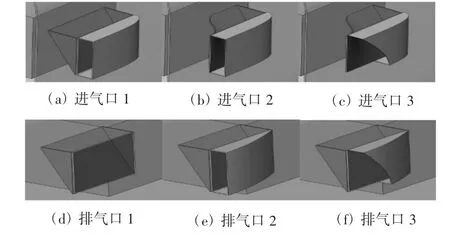

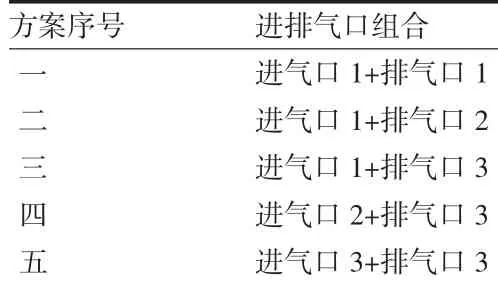

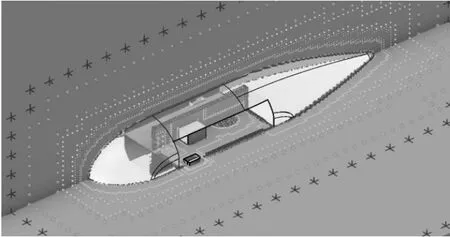

直升機機身及設備艙簡化幾何模型如圖1所示。機身長2.4 m,直徑0.6 m,整個設備艙系統包括進氣口(含防雨斗)、設備(含設備1、2、3)和排氣口(含防雨斗)。本文為進排氣口各設計了三種方案,見圖2.所有進排氣口方案在直升機機身蒙皮上的矩形開口大小均為60 mm×100 mm.本文計算了三種進氣口和三種排氣口組合而成的五種進排氣方案,模型進排氣口組合方案見表1.

圖1 直升機設備艙簡化模型

圖2 進氣口和排氣口設計方案

表1 進排氣口組合方案

1.3 格子與邊界條件

為節省計算資源同時兼顧計算精度,格子劃分采用近壁面加密方式,遠場格子尺度0.16 m,機身0.04 m(曲率變化大的位置0.01 m),設備0.01 m,進排氣口及防雨斗0.002 5 m,格子總數約200萬,如圖3所示。計算開啟能量方程,空氣密度變化采用布辛涅斯克小密度差近似,設備為發熱源,設備1、2、3的表面熱流密度分別設為2 400 W/m2、1 600 W/m2、1 000 W/m2,環境溫度為298.15 K,降溫考察對象為設備1.本文主要考察了前飛狀態,另外對對兩個不同進排氣口組合方案進行了側飛狀態的計算,具體計算狀態見表2.

圖3 格子劃分

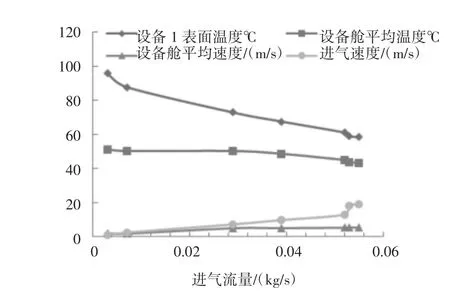

表2 計算狀態

2 計算結果及分析

2.1 進氣流量對設備艙溫度的影響

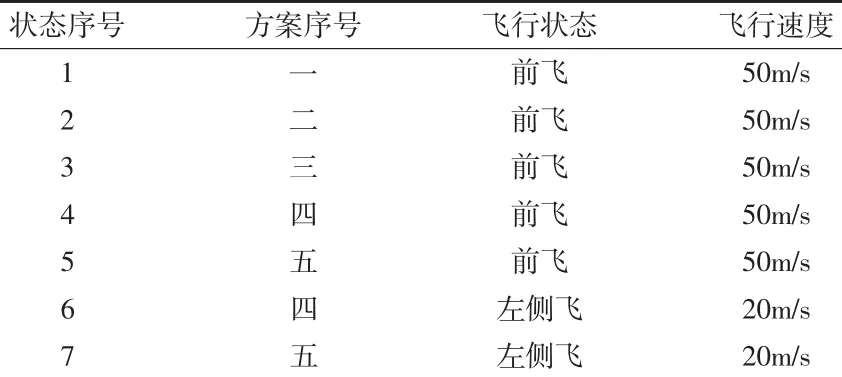

表3給出了各方案的計算結果,圖4表明了進氣流量對進氣速度、設備1表面溫度、設備艙平均溫度、設備艙氣流平均速度的影響。從圖4結合表3可以看出,隨進氣流量的增大,進氣速度、設備艙平均速度均增大,設備1表面溫度及設備艙平均溫度均降低,這表明進氣流量是設備艙通風散熱中最重要的考量因素之一。

表3 計算結果

圖4 進氣流量對各考察量的影響

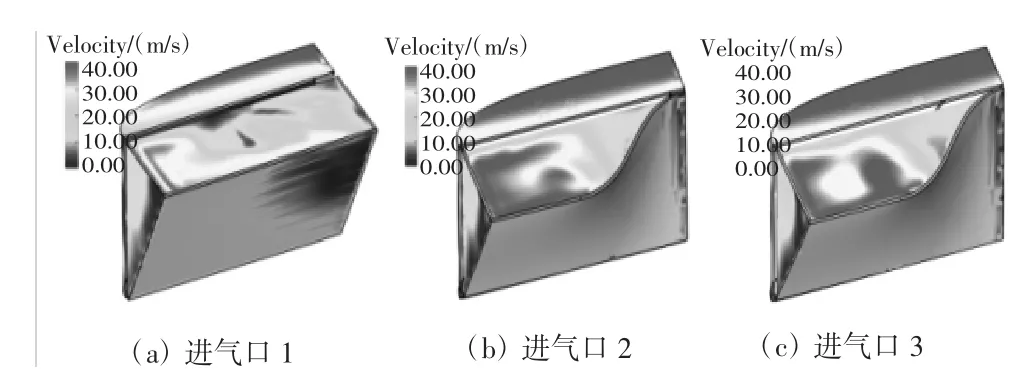

圖5給出了不同進氣口表面(防雨斗端口)速度分布。由圖5可以看到,三種進氣口防雨斗端口處的速度分布,高速區均集中在左側,進氣口1速度分布整體較為均勻且處于較低數值,進氣口2、進氣口3高速區域則更為集中且速度更大。從圖4可看出,在進氣速度突然增大后(防雨斗端口面積減小所致,此時進氣流量僅少量增加),設備1表面溫度及設備艙平均溫度均有較明顯的下降,說明進氣速度增大對設備艙散熱效果有明顯的提升。

圖5 不同進氣口表面速度分布

2.2 優化設計方案對比

對比表3中狀態1和狀態2,加裝了排氣口外罩后,進氣流量反而大幅下降,而將外罩作斜切處理后(方案三),進氣流量大增,較方案一提高了33.3%,這種現象可能是由于排氣口與防雨斗排氣流向不一致,排氣動壓損失較大造成的,從圖6不同排氣口截面壓力分布可以看出,三種排氣口對比右側負壓區域大小,排氣口3明顯大于前兩者,排氣口2最小,且排氣口2外罩阻塞排氣,受排氣沖擊,出現一定的正壓區域,而排氣口3則基本上都是負壓區域,說明其排氣更為順暢。

圖6 不同排氣口截面壓力分布

對比表3中狀態3和狀態4,進排氣方案僅更改了防雨斗構型,進氣口2的防雨斗與蒙皮開口處為相切連接,更加便于來流進入,使得進氣流量提高了5.8%,而且防雨斗端口面積較進氣口1降低了約四分之一,進氣速度提高了46.2%.考慮直升機飛行狀態不僅僅有前飛,還有側飛和爬升等狀態,方案五將進氣口外罩作斜切處理,這樣使得進氣流量減少了4.4%,散熱效果略微下降,但對比狀態6和狀態7可知,側飛時方案五進氣流量是方案四的2.33倍,設備1表面溫度較方案四降低達8℃,鑒于此,本文認為方案五前飛散熱效果略微下降是可以接受的。綜上所述,本文認為方案五為最優方案。

2.3 試飛驗證

對某型機分別采用方案二、方案三、方案四及方案五進行了試飛試驗。發現方案五降溫效果最明顯,進排氣優化效果明顯,設備艙內設備過熱故障問題得到解決。

3 結論

本文通過基于LBM的仿真計算手段對采用不同構型進排氣口組合的設備艙簡化模型進行數值模擬分析,通過分析設備艙進氣流量與溫度分布,考查直升機進排氣口優化設計方案優劣,得到以下結論:

(1)進氣流量是設備艙通風散熱中最重要的考量因素之一,進氣流量越大,越有利于增強設備艙的通風散熱。

(2)與蒙皮相切連接的防雨斗加上斜切處理的進氣口外罩進氣效率更高,斜切處理的排氣口外罩能使排氣口排氣效率提高。

[1]劉波,張洪濤,李基堂.武裝直升機技術的發展[J].艦船電子工程,2011,31(2):20-23.

[2]何志強.綜合化航空電子系統發展歷程及重要支撐技術[J].電訊技術,2004 44(4):1-5.

[3]Matsushima Y,Takeuchi T,Kohri L.Prediction method of en gine compartment air flow using CFD analysis[J].TASE,2000,21:197-203.

[4]劉西俠,畢小平,趙以賢.裝甲輸送車乘員艙內三維空氣流動與傳熱的數值計算[J].兵工學報,2003,24(1):16-18.

[5]韓玉閣,宣宜民.坦克動力艙內的熱特性[J].紅外技術,2000,22(3):23-26.

[6]Chen S,Doolen G D.Lattice Boltzmann method for fluid flows[J].Annu.Rev.Fluid Mech.,2003,30(1):329-364.

Research on Optimal Design of Air Inlet and Outlet of Helicopter Equipment Cabin Based on LBM

ZHANG Xiao-xing,TIAN Xu

(China Helicopter Research and Development Institute,Jingdezhen Jiangxi 333001,China)

In order to improve the ability of ventilation of the helicopter equipment cabin,numerical simulation based on LBM was employed to analyze the simplified models of the helicopter equipment cabin with different combinations of air inlets and outlets.Through the comparisons of intake flowrate and temperature distributon of different optimized design schemes,the research conforms that the beveled air inlet cover leads to higher intake efficiency and the beveled air outlet cover improves exhaust efficiency.

helicopter;equipment cabin;LBM;numerical simulation;ventilation

V275.1

A

1672-545X(2017)07-0041-04

2017-04-10

張曉星(1990-),男,山東泰安人,碩士,工程師,研究方向:流體機械、旋翼氣動方向;田旭(1992-),男,河南信陽人,學士,工程師,研究方向:流體機械、旋翼氣動方向。