印度軍用艦船制造能力的發展與短板

天鷹

印度從上世紀60年代初僅能建造生產技術含量較低的海軍輔助艦船,到目前已經發展到能夠自主設計建造5000噸級護衛艦、6000噸級驅逐艦等海軍主力戰艦,并正在形成核動力潛艇和中型航母等技術水平更加復雜、先進海軍裝備的建造能力,其發展成就是有目共睹的。但印度軍船業仍存在國內工業的系統配套能力有限的痼疾,一些所謂國產戰艦從船體材料、建造工藝,到動力、艦載武器、雷達電子等許多關鍵設備均嚴重依賴國外。其大部分造船廠仍然基礎設施比較陳舊,生產效率較低,表現在軍船生產上則是建造周期較長,甚至于經常會因技術設備方面遇到的困難導致原定生產計劃往往被嚴重延遲。因此,印度要想真正實現獨立設計、生產現代軍用艦船的發展目標,今后仍需付出長期的努力。

從護衛艦到航空母艦

印度在1947年8月擺脫英國殖民統治,實現了國家的獨立。獨立后的印度繼承了英國殖民統治時期建立的一些造船產業,主要包括位于印度西海岸孟買的馬扎岡船塢有限公司、位于加爾各答的加登里奇造船廠以及位于印度東海岸維沙卡帕特南的印度斯坦造船廠等。其中,馬扎岡船塢有限公司創建于1759年,是印度最老的造船企業。加登里奇造船廠和印度斯坦造船廠則分別建于1884年和1941年。上述船廠在60年代以前仍為英資企業,并且由于獨立后較長一段時期內印度工業基礎依然比較薄弱,因而并不具備為印度海軍設計建造作戰裝備的能力。1956年,印度政府開始實施將各大中型造船廠收歸政府管轄的政策,同時投資在果阿等地擴建、興建新的國營造船企業,引進國外先進生產技術,使本國造船工業取得了較快發展。印度船舶業也從設計生產海軍測量船等簡易軍用船只起步,開始涉足軍船領域。

1966年,印度根據英國授權,在馬扎岡船塢有限公司開工建造滿載排水量2900噸級的“利安德”級護衛艦,印度稱“尼爾吉里”級。該型護衛艦是印度在本國船廠建造的首批中型戰斗艦船,艦載設備及武備均購自國外,整艦的印度國產部件為60%。其武器系統包括:1座“維克斯”114毫米雙管艦炮、1座4聯裝“海貓”艦空導彈發射裝置(后以2座AK230雙管艦炮替換)、2座“厄立空”20毫米速射炮、1座雙管“博福斯”375毫米反潛深彈發射裝置或1座3管“地獄”Mk10反潛深彈發射裝置、2座3聯裝324毫米反潛魚雷發射裝置,可搭載1架“獵豹”或“海王”艦載直升機。

該艦側重反潛作戰并具有較好的適航能力,首艦“尼爾吉里”號于1972年建成服役。通過該級護衛艦生產技術的引進,使印度基本掌握了具有復雜技術的現代大中型軍用戰斗艦船的建造生產能力,對于其海上力量建設具有重要意義。截止1981年7月,該級護衛艦共建成交付6艘。“尼爾吉里”級護衛艦的生產被視為印度自行建造軍用艦船的一個重要里程碑。

70年代中期,印度開始立足國內自行設計建造現代化水面作戰艦艇。印度海軍設計局以“尼爾吉里”級護衛艦為基礎進行改進設計,并配備蘇制SS-N-2“冥河”反艦導彈系統與西方國家生產的雷達等傳感器,標準排水量達到3600噸。印度將該級導彈護衛艦命名為“戈達瓦里”級,首艦1978年6月在馬扎岡船塢有限公司開工建造。“戈達瓦里”級在艦載設備、武備上綜合了東西方多個國家的技術,其雷達系統和主要作戰武器為前蘇聯的產品,包括4座SS-N-2D導彈發射裝置、1座雙聯裝SA-N-4艦空導彈發射裝置(備彈20枚)以及1座雙管57毫米艦炮和4座AK230雙管30毫米艦炮等,聲吶、電子戰系統及艦載直升機為英國制造,三聯裝反潛魚雷為意大利的A244S“白頭”魚雷,艦載直升機助降系統則購自加拿大。由上述可見,該艦已具有相對完善的對海、對空和對潛綜合作戰能力,并可搭載艦載直升機。

1985年,首批3艘全部交付印度海軍服役,印度聲稱該級護衛艦的國產部件達到72%。第2批“戈達瓦里”級(或稱“布拉馬普特拉”級)于1989年在加登里奇造船廠開工建造,該艦換裝了4座俄制四聯裝3M24E(SS-N-25)反艦導彈發射裝置、1座“奧托·布雷達”76毫米艦炮、4座AK630近防炮和印度國產“特里舒爾”艦空導彈,綜合作戰能力又有進一步提高。

80年代,印度還自行設計建造了“庫克里”級輕型護衛艦。該艦配備了2座雙聯裝SS-N-2D反艦導彈、SS-N-5近程艦空導彈、AK176艦炮和AK630近防炮,在輕型護衛艦中具有較強的攻擊作戰能力。

1981年,印度海軍與德國簽署協議,購買4艘209級1500型潛艇,其中前2艘在德國建造,后續2艘在印度馬扎岡船塢有限公司根據許可證建造,印度稱其為“錫舒馬爾”級。該級潛艇長64.4米,寬6.5米,吃水6米,水面排水量1450噸,水下排水量1850噸,最大下潛深度260米,裝備8具533毫米魚雷發射管,用于發射德國生產的重型線導魚雷,綜合性能處于同期國際先進水準。

在德國建造的兩艘分別于1986年9月和11月交付印度海軍服役。印度船廠1984年6月開始在國內建造另2艘同級艇,1992年2月建成首艘,最后1艘1994年5月建成交付。2015年4月,印度按照與法國達成的技術轉讓協議,在孟買馬扎岡造船廠裝配的首艘“鲉魚”級常規潛艇建成下水,計劃生產6艘該型潛艇。雖然工程進度十分緩慢,但印度船廠通過該型具有國際先進技術水平的常規潛艇裝配技術的引進,在生產設施和生產技術方面均大有收益。而在70年代末至80年代初,印度已經悄然開始展開核潛艇的研制工作。通過租用蘇聯“查理”Ⅰ級核潛艇,為本國核潛艇研究計劃奠定了一定的技術基礎。90年代初,印度自行研制核潛艇的計劃正式啟動。endprint

據相關報道,被命名為“殲敵者”號的印度首艘核潛艇排水量約6000噸,裝有12枚可攜帶1噸核彈頭、射程750千米的K15彈道導彈。主動力系統為壓水式反應堆,據稱其反應堆是在俄羅斯的技術援助下研制。“殲敵者”號核潛艇總造價29億美元,經過長達11年的船臺施工,2009年7月舉行了由印度總理辛格夫婦參加的下水儀式。2013年8月印度宣布,首艘國產“殲敵者”號核潛艇將在年內開始出海試驗。2016年2月,印度官方人士稱,該國首艘自主制造的 “殲敵者”號核潛艇已經通過所有測試,將交付服役。

從80年代中期開始,印度政府斥資對國內軍用造船設施進行了現代化改造,造船工業基礎有了較大改觀,使印度擁有了包括馬扎岡船塢有限公司、加登里奇造船廠、印度斯坦造船廠、果阿造船廠、科欽造船廠等多家可建造大中型軍艦的造船廠。90年代,印度海軍成功實施了6700噸“德里”級大型導彈驅逐艦的建造計劃。“德里”級的設計建造得到了從蘇聯及其主要繼承者俄羅斯的大力協助,艦上安裝了印度與俄羅斯相結合的設備及武器系統。其武備包括:4座四聯裝SS-N-25艦艦導彈、2座SA-N-7中程艦空導彈發射裝置、1座AK100型100毫米艦炮、4座AK630近防炮、5具533毫米魚雷發射裝置、2座RBU6000火箭深彈系統以及深彈投擲架,可搭載2架“海王”艦載直升機。

“德里”級大型導彈驅逐艦具有較強的防空、反潛、反艦綜合作戰能力,總體上達到了國際80年代末驅逐艦的水平,并體現了印度海軍水面艦艇進一步向大型化、導彈化、電子化和直升機化的發展趨勢。3艘“德里”級大型導彈驅逐艦的建成在增強印度海軍作戰實力的同時,也進一步促進了印度國內造艦水平,在印度海軍發展進程中具有重要意義。

世紀之交,印度海軍又啟動了新的裝備發展計劃——在從俄羅斯引進“塔爾瓦爾”級護衛艦的同時,自行設計建造“什瓦里克”級護衛艦和“加爾各答”級導彈驅逐艦。

“什瓦里克”級以俄制“塔爾瓦爾”級護衛艦為藍本進行了放大改進設計,使標準排水量達到4600噸、滿載排水量超過6000噸,采用柴燃聯合動力方式推進,原計劃建造12艘。艦載武器系統包括:1門意大利奧托·梅萊拉公司的76毫米高射速艦炮,艦空導彈為“克什米爾”中程防空導彈系統,仍為單臂發射裝置,備彈24枚,可發射SA-N-7或SA-N-12防空導彈。2套“卡什坦”彈炮合一系統,2座RBU6000火箭深彈發射裝置,反艦武器為八聯裝SS-N-27“俱樂部”反艦巡航導彈,也有可能安裝“布拉莫斯”超音速反艦導彈,同時配有反潛魚雷和反潛導彈武器系統,2架“海王”Mk42B艦載直升機也可執行反潛及反艦作戰任務。雷達電子設備包括俄羅斯MR-760“頂板”三坐標對空搜索雷達、MR-90“前罩”火控雷達以及分別來自印度、以色列、意大利和其他國家的產品。首艦2010年4月29日建成服役,其余正按原計劃繼續安排生產。

“加爾各答”級是印度最新設計、建造中的最新一代導彈驅逐艦。該艦是印度首型裝備相控陣雷達及區域防空導彈的大型戰艦,標準排水量6800噸,采用隱身設計。艦載武器包括裝備16枚垂直發射“布拉莫斯”反艦導彈和2座24單元艦空導彈垂直發射系統,采用以色列研制的“巴拉克”-8艦空導彈。其他艦載武器包括:1座 100毫米艦炮、2座“卡什坦”近防系統、2座五聯裝533毫米魚雷發射裝置、2座 RBU-6000反潛火箭發射裝置和2架反潛直升機。雷達等電子設備主要來自以色列。首艦2003年開工,2006年3月下水,2014年8月16日服役。2號艦“科欽”號于2015年9月30日建成服役,3號艦“金奈”在2016年年中交付。印度計劃繼續生產多艘該型導彈驅逐艦。

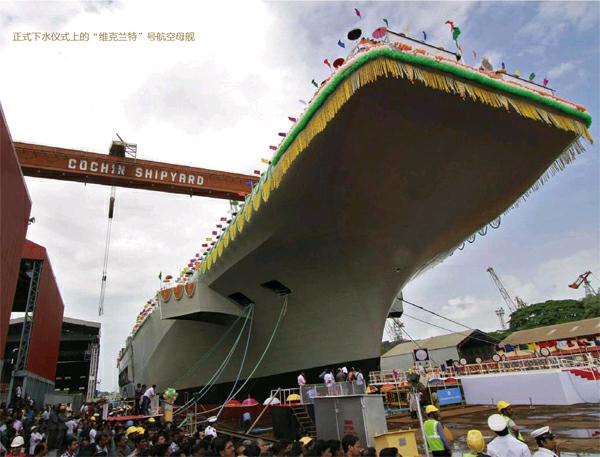

進入21世紀初,印度在與俄羅斯達成“戈爾什科夫”號航母轉讓協定后不久,即開始實施國產航母建造計劃。該航母被命名為“維克蘭特”號,艦長260米,寬60米,排水量近4萬噸,甲板采用滑躍式,最大航速28節,續航力達8000海里。

該艦設計有兩條起飛跑道和一條降落跑道,可搭載20架戰斗機和10架直升機。艦載機除俄制米格-29K戰機外,還計劃搭載印度自主研發的LCA輕型戰斗機以及反潛直升機,綜合作戰能力與俄為其改裝的“戈爾什科夫”號航母相當。經過數年包括設計、生產設施改造、直至艦體鋼材研究等大量前期裝備工作,以2005年4月11日切割第一塊鋼板為標志,印度國產航母進入正式實施階段。

2009年2月28日,印度海軍舉行了“維克蘭特”號龍骨安裝儀式。2011年12月29日,“維克蘭特”號艦體在科欽造船廠低調出塢“下水”。但此次下水是為了讓出船塢建造其他船舶,齒輪箱、發電機和管道等尚未安裝。2013年8月12日,印度第一艘國產航母“維克蘭特”號在科欽船塢正式下水。2014年年底,“維克蘭特”號航母在沉寂了1年后開始建造艦島設施。2015年5月,外形基本成型的“維克蘭特”號航母第3次下水,但不利的潮水和船塢出口處的淤泥導致出塢工作又延遲多日。

隨著“維克蘭特”號航母的成功下水,印度國內傳媒紛紛歡呼印度已成為繼美、俄、英、法之后,世界上第五個能自行建造航母的國家。印度海軍高級官員則聲稱,該航母下水時已完成了約83%的裝配工程和75%的建造工程,并稱該航母的50%動力和30%武器系統為國產。按照最初計劃,“維克蘭特”號下水后將停泊在科欽船塢完成飛行甲板等工程并安裝武器和動力系統,2016年進行海試,2018年交付印度海軍,但從目前的工程進度來看,恐將延遲至2020年以后。

不完整的軍用艦船制造體系

經過多年持續發展,目前印度國內已經擁有28家知名造船企業。這28家船廠中,以馬扎岡船塢有限公司等8家大型國有船廠占有主要份額。其中,馬扎岡船塢有限公司擁有超過10000名員工,可建造包括水面艦艇、潛艇、綜合補給艦、油輪在內的各種常規船只。該廠也是印度采用計算機輔助設計/制造最普及的造船企業,廠內擁有600噸水壓機和比較先進的焊接設備,其干船塢可容納2.7萬噸級船只建造。endprint

承建印度國產航母的科欽造船廠和國產核潛艇的印度斯坦造船廠隸屬于印度軍事運輸部。根據英國簡氏防務信息集團介紹,科欽造船廠于70年代由日本三菱重工幫助建立,目前已經發展成為該國最大的造船基地之一。科欽造船廠現有2個大型船塢和3個碼頭,其中供“維克蘭特”號建造的船塢長255米、寬43米,可滿足4~6萬噸級軍船建造,也用于建造12萬噸的大型民用散貨船。印度斯坦造船廠也具備建造3萬噸左右大型水面艦艇的生產能力,除建造了國產“殲敵者”號核潛艇外,還負責印度海軍在役常規潛艇的保養維護。

印度船舶工業在軍船生產領域的發展成就是不容置疑的,并且按照印度海軍未來發展規劃,其今后新添置的大中型艦艇裝備將有超過一半由本土企業建造。但另一方面,印度軍船業仍難以掩蓋國內工業的系統配套能力有限的痼疾,一些所謂國產戰艦的船體材料、建造工藝、動力、艦載武器、雷達電子等許多關鍵設備均嚴重依賴國外。其大部分造船廠仍然基礎設施比較陳舊、生產效率較低,表現在軍船生產上則是建造周期較長,甚至于經常會因技術設備方面遇到的困難導致原定生產計劃往往被嚴重延遲。這些都是印度船舶業在短期內難以解決的問題,其對于印度自主發展海軍裝備無疑具有很大的負面效應。

印度在2003年9月開工建造最新型“加爾各答”級導彈驅逐艦,及至2013年,開工10年后的“加爾各答”級首艦仍未達到交付狀態。從近期情況看,已經交付服役的“加爾各答”驅逐艦最近才剛剛完成“巴拉克”-8艦空導彈的試射。印度最新的“什瓦里克”級護衛艦進度也只是相對略為好一些,首艦2003年開工,2011年8月建成服役。計劃建造12艘的“什瓦里克”級截止目前共完成3艘,平均建造周期6年,是目前船舶生產技術先進國家建造周期的3倍。

這種狀況有生產設施落后的因素,也有在諸多重要設備、武備嚴重依賴國外交付進度的原因。建造“維克蘭特”號航母的印度科欽造船廠在軍船建造能力方面雖然位居印度國內之首,并且該船廠開始采用計算機輔助設計與制造系統,表明印度基本掌握了現代造船技術。但該廠的總體設備水平仍僅相當于船舶工業先進國家80年代末水平,目前建造的最大船只排水量也僅有95000噸。根據2012年8月的統計數據,該廠共建造生產了110萬噸船舶和維修125萬噸船舶,僅相當于中國1家大型骨干船廠1年產量的十分之一。

在印度首艘國產航空母艦“維克蘭特”號下水之日,印度國內傳媒曾一片歡呼。但根據以往印度軍用艦船生產的慣例來看,其建成交付情況注定不會樂觀。盡管印度媒體稱“維克蘭特”號為純粹的國產航母,但事實上該艦初步設計工作由法國和意大利企業完成,并且各種艦載設備、武備仍有待多國按期提供,而且未來搭載的將是俄羅斯研制的米格-29K艦載機。因此,“維克蘭特”號實際上是多國合作的“混血兒”。印度科欽造船廠所完成的工作只是“殼體”,但即使“殼體”的建造計劃也已推遲了數年之久。

現代船舶工業是集勞動密集、技術密集、資金密集和信息密集等綜合型產業為一體的國家重要產業。因此,船舶工業的發展水平很大程度上取決于國家基礎工業和其他工業的發展水平。同時,船舶工業的發展反過來具有促進基礎工業發展的作用。大型軍用艦船作為龐大和復雜的綜合技術產品,其研制、生產除涉及船舶結構力學外,還涉及船舶動力技術、艦載武器、多方面電子技術、作戰指揮系統、現代導航技術、通信技術、自動化運用和管理、先進計算機技術及艦船生產技術等等,可以說集中了多領域成百上千個專業學科,集中體現了國家的科技、工業發展水平。

印度長期以來雖然擁有引進國際先進技術的有利條件,但至今并沒有建立完整和自主的船舶工業生產和科研體系。印度各大型國有船廠目前只是建立了一些重要的裝配生產程序框架,而包括動力、電子、及艦載武備等多方面重要配套設備則仍然受制于國外。在這方面,一些印度業內人士實際上是有清醒認識的。即使是在“維克蘭特”號進入舾裝后,印度舉國一片贊譽聲中,也有印度船舶業工程技術人員發出不同聲音:目前印度船廠仍然設計能力薄弱,生產效率低下,而且配套工業能力和產能尚遠遠落后于當今國際水平。因此,印度要想真正實現獨立設計、生產現代軍用艦船的發展目標,今后仍需付出長期的努力。

(編輯/筆嘯)endprint