京津冀統一社會信用代碼數據整合研究

文|周鋼,嚴奉云,張業

京津冀統一社會信用代碼數據整合研究

文|周鋼,嚴奉云,張業

京津冀地區同屬京畿重地,瀕臨渤海,背靠太岳,攜攬“三北”,戰略地位十分重要,實現京津冀協同發展,是面向未來打造新的首都經濟圈、為優化開發區域發展提供示范和樣板的需要;是促進環渤海經濟區發展、帶動北方腹地發展的需要。

2015年4月中央政治局審議通過的《京津冀協同發展規劃綱要》,綱要指出,推動京津冀協同發展作為一個重大國家戰略,其核心是有序疏解北京非首都功能,要在京津冀交通一體化、生態環境保護、產業升級轉移等重點領域率先取得突破。

各類組織機構是京津冀協同發展的重要主體,法人和其他組織統一社會信用代碼信息涵蓋我國境內依法注冊、依法登記的機關、企事業單位、社會團體及其他各類組織機構的基本信息,因此,統一社會信用代碼數據整合研究勢必對京津冀協同發展戰略具有重要的基礎性作用。

一、統一代碼基本情況

為解決我國組織機構代碼不統一、部門間有關機構基本信息的數據割裂封閉問題,國務院同意發展改革委、工商總局、稅務總局、質檢總局等部門共同制定的《法人和其他組織統一社會信用代碼制度建設總體方案》,建立覆蓋全面、穩定且統一的以組織機構代碼為基礎的法人和其他組織統一社會信用代碼制度。

按照《國務院關于批轉發展改革委等部門法人和其他組織統一社會信用代碼制度建設總體方案的通知》國發[2015]33號文件內容,法人和其他組織統一社會信用代碼為18位,由登記管理部門代碼、機構類別代碼、登記管理機關行政區劃碼、主體標識碼(組織機構代碼)、校驗碼五部分組成。組織機構代碼管理部門負責管理統一代碼資源,建設和運行維護統一代碼數據庫,為各部門提供信息服務,加強統一代碼賦碼后的校核。因此,統一代碼的基礎信息可以保證完整性和統一性,可以涵蓋京津冀地區組織機構基本信息的全集,對京津冀協同發展奠定堅實的信息基礎。

表1:法人和其他組織統一社會信用代碼構成

二、京津冀區域統一代碼數據特點分析

第一,具有全面性。截止到2015年底,京津冀區域統一代碼存活的機構數量共計2,893,628家,其中北京市有1,279,318家,天津市有469,258家,河北省有1,145,052家,京津冀區域統一代碼數據作為權威、全面的數據資源,是全國范圍內唯一的、始終不變的法定代碼標識。

第二,具有共享性。統一代碼數據是重要的政務信息資源,對統一代碼數據庫進行開發利用是政務信息資源開發利用工作的重要組成部分,是各級政府、各部門開展電子政務、加強行政管理、監督企事業單位與社會團體的經濟社會行為的有效技術手段。

第三,具有融合性。一直以來,京津冀機構代碼數據由京津冀分別管理,三地代碼數據信息處于相互孤立封閉的狀態,三地代碼數據信息未能實現共享。但三地統一代碼數據的質量基礎較好,且具備信息融合共享的條件,在明確整合邊界、指標項和指標處理方法的情況下,三地統一代碼數據整合將得以實現。

三、京津冀區域統一代碼數據整合研究

對京津冀三地的代碼數據進行規范性研究主要包括整合邊界、指標項和指標數據處理三個方面內容。整合邊界是指從京津冀統一代碼數據庫中,以時間和空間為維度提取對應范圍內的機構數據信息,明確數據研究范圍;指標項是指在整合邊界確定的前提下,從數據角度出發選擇數據的相關指標,匯集數據研究內容;指標數據處理,主要是對指標項進行數據清洗和標準統一的過程,是數據規范研究的重要內容,形成數據分析的統一口徑。

(一)整合邊界

對京津冀區域統一社會信用代碼數據提取分析的前提是數據的整合邊界。本文以行政區劃為基準,以統一社會信用代碼的機構數據為研究對象,從時間和空間兩個維度確定整合邊界。

為深入研究京津冀三地的發展情況,在空間維度上提取區域和區縣數據進行分析。區域數據,是從“面、線、點”的思路出發,根據四個未來不同的發展戰略來提取。第一,分區域發展戰略范圍。根據功能區將京津冀分為三個區域:北部生態涵養區、中部發展引領區、南部綠色崛起區。第二,“一軸兩橫兩縱”重點發展軸帶戰略。根據各地區的功能定位來確定各發展軸的范圍。“一軸兩橫兩縱”五個發展軸分為主軸和次軸兩個等級,包括京津發展主軸,以及京唐秦發展次軸、石黃發展次軸、京石邯發展次軸、濱海發展次軸,其中濱海發展次軸是最重要的發展次軸。第三,重點都市圈構建和“ 一軸兩橫三縱六圈多中心”的多中心網絡型空間格局戰略。第四,區域中心城市打造戰略。從區縣尺度出發,提取數據。北京市共十六個區,即東城區、西城區、海淀區、朝陽區、豐臺區等區。天津市共十六個區,即和平區、河東區、河西區、南開區等區。河北省共有十一個地級市,169個區縣,其中石家莊市有二十二個區縣,唐山市有十四個區縣,秦皇島市有七個區縣,張家口市有十六個區縣,承德市有是十一個區縣,滄州市有十六個區縣,廊坊市有十個區縣,衡水市有十一個區縣。數據提取空間的確定,可實現從多角度呈現京津冀三地經濟社會活動在空間上的分布特征。

為深入研究京津冀三地的歷年發展情況,以五年規劃為基準確定數據的時間維度。從第十個五年計劃、第十一個五年計劃和第十二個五年計劃中分別選擇2000年、2005年和2011年作為時間區間,并結合京津冀協同發展戰略內容,重點選取 2014年和2015年數據進行分析。數據提取時間區間的確定,為展現京津冀三地組織機構數據歷年的變化和演變提供可能。

(二)整合指標項

中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年(2011-2015)規劃綱要,指出了國家戰略發展方面,明確了政府工作重點,引導市場主體行為,是未來五年我國經濟社會發展的宏偉藍圖,它分別從經濟和社會兩個角度對未來五年中國的經濟和社會發展提出了具體規劃。在經濟發展角度,闡述農業、制造業、服務業、戰略性新興產業、高技術產業等產業未來五年發展規劃;在社會發展角度,闡述社會保險、慈善事業、教育、醫療衛生、社會保障等產業未來五年發展規劃。

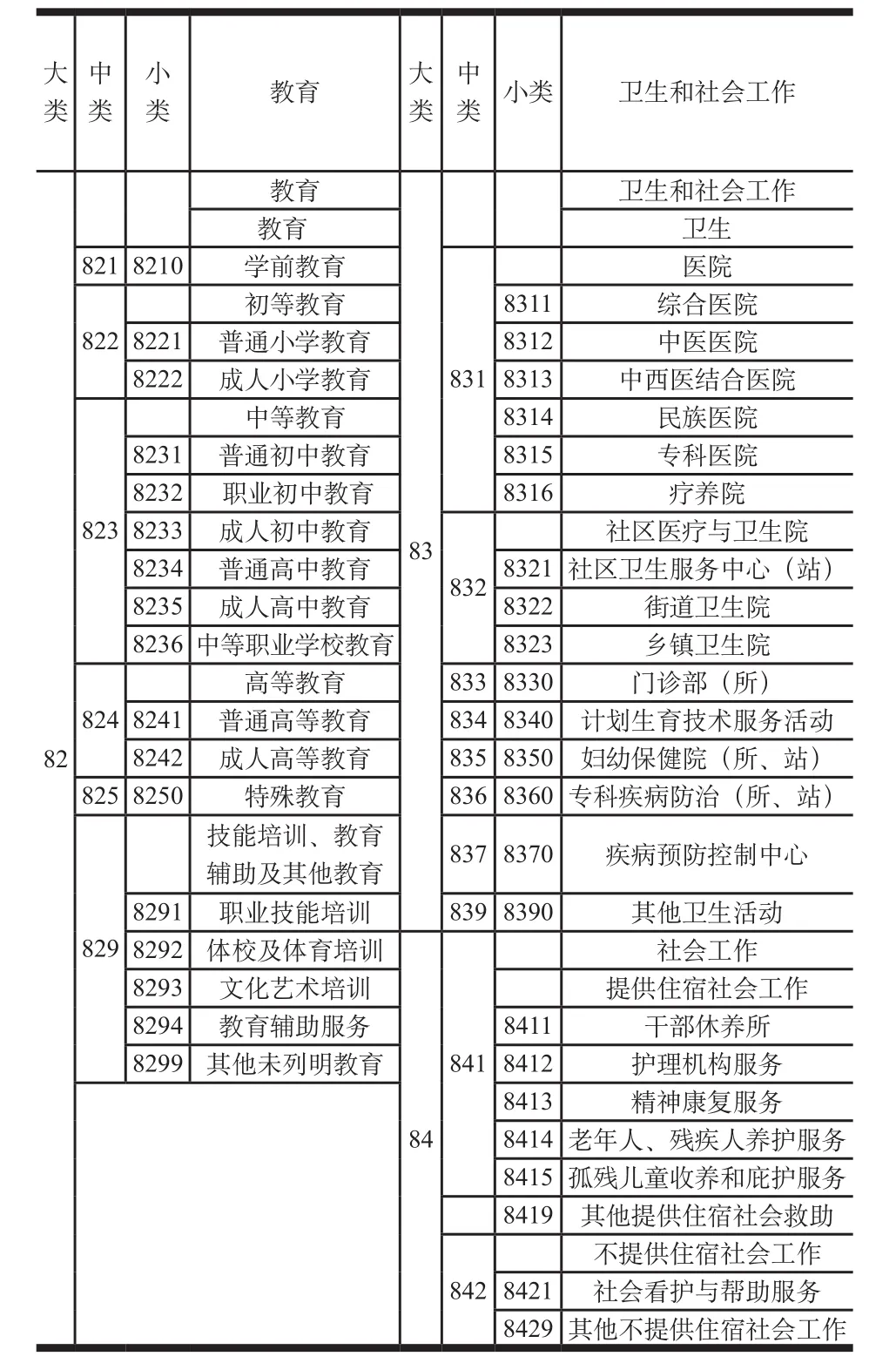

本文以第十二個五年規劃綱為依據,結合京津冀三地數據庫現有數據資源, 選擇經濟和社會指標,并以《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2011)為分類標準,對經濟和社會指標進行行業劃分(詳見表2和表3)。在經濟角度,選取制造業、服務業、戰略性新興產業和高技術產業四個行業作為經濟指標。具體而言,選取汽車制造業,設備制造業,計算機、通信和其他電子設備制造業,醫藥制造業和生物醫藥行業共五個行業作為制造業的指標項;服務業選擇了金融業,房地產,生產性服務業,軟件、網絡及計算機服務業,文化創意產業,科學研究與技術服務業共六個行業作為服務業的指標項。略性新興產業選擇能環保,新一代信息技術,生物,高端裝備制造,新能源,新材料,新能源汽車作為戰略性新興產業的指標項;高技術產業選擇信息技術、生物技術、新材料。

表2:經濟指標行業細分

續表

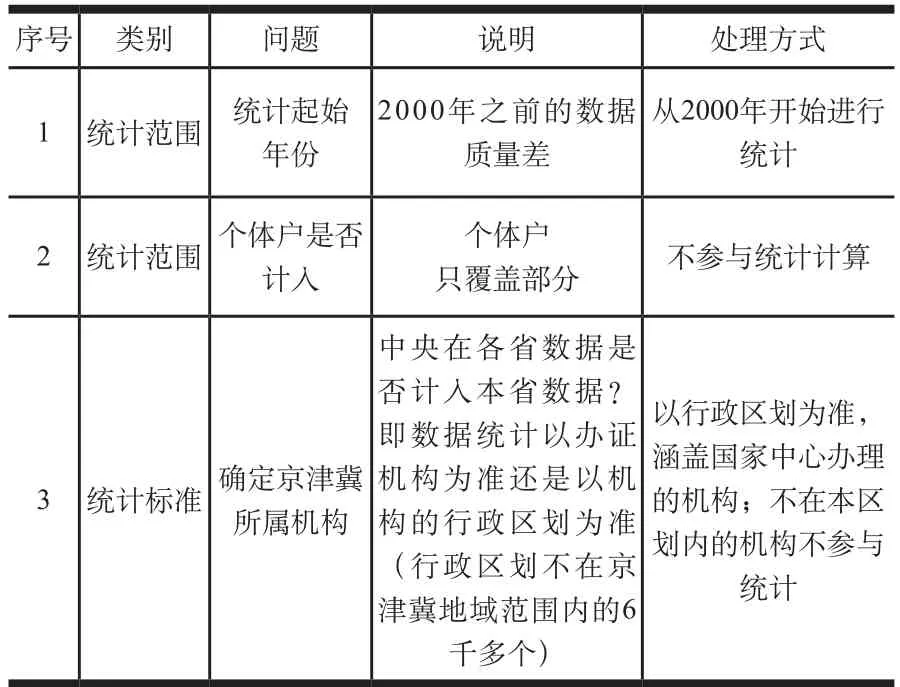

從社會角度選取教育、醫療衛生和社會保障三個行業作為社會指標。具體而言,選取學前教育、基礎教育、普通高等教育、成人及職業教育和特殊教育五個部分作為教育事業的指標項;選擇醫院、基層衛生醫療機構和藥店作為醫療衛生事業的指標項;選擇社會保障及養護救助服務和養老院作為社會保障工作的指標項。

表3:社會指標行業明細

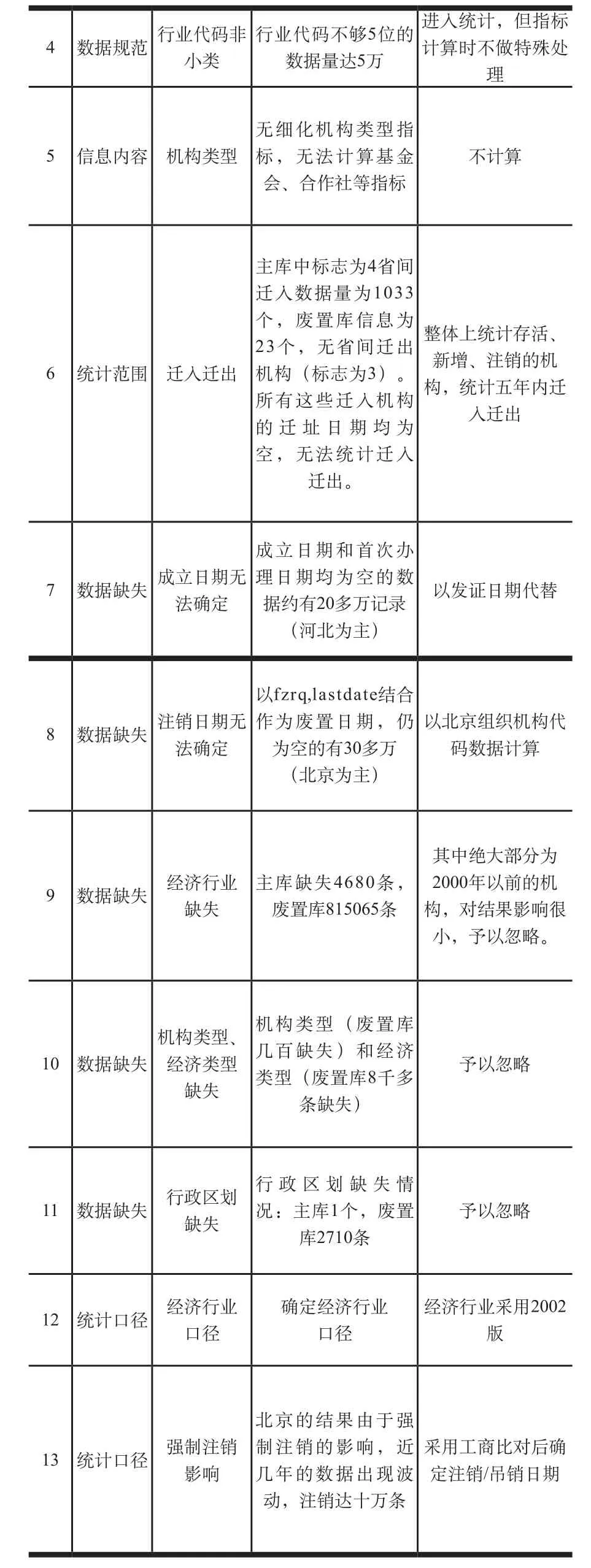

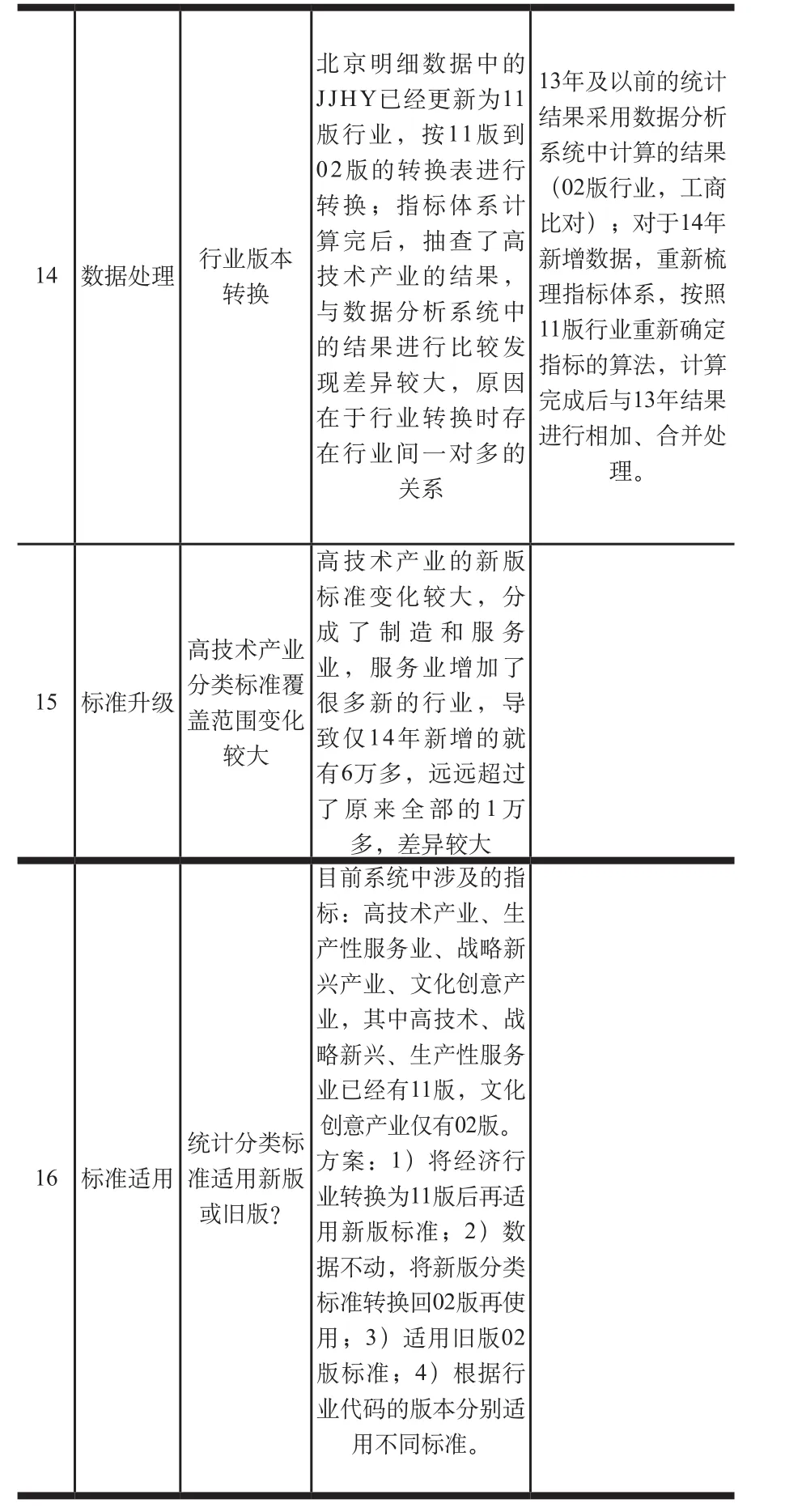

(三)不一致指標項的處理

根據京津冀統一代碼數據的三個特點,三地指標項在標準等方面存在一定的差異。為解決此類差異信息的不一致性,圍繞京津冀協同發展政策內容,需對不一致指標項進行處理,主要包括標準統一和數據填補兩個方面。

1.標準統一

關于國民經濟行業新舊版本統一口徑問題。

結合三地特點和數據情況,2014年前的數據采用2002版《國民經濟行業分類》標準,2014年后的數據采用2011版《國民經濟行業分類》標準。

關于高新技術產業和文化創意產業數據口徑不一致問題。

由于2011新版行業標準對高技術產業分類范圍的擴大,導致2002版數據和2011版數據的差異性較大,高新技術產業可通過2011版計算出2014年的數據,并做標注說明;文化創意產業用2011版標準計算出2014年數據。

2.數據填補

關于機構成立日期和機構注銷日期數據填補問題。

鑒于約20萬機構的成立日期和首次辦理日期均為空,且這些機構大部分為2000年前的數據,日期以發證日期作為補充。約有30萬機構的注銷日期為空,且主要集中在北京,以北京市組織機構代碼數據作為補充。

關于遷入遷出數據的填補問題。

遷入遷出機構信息是京津冀協同一體化基礎信息中的重要組成部分,統一代碼數據沒有遷入遷出的直觀數據項,但可以通過行政區劃以及三地整體的新增、注銷、法人等信息統計五年內的遷入遷出數據。

表4:京津冀代碼數據整合指標項處理方法匯總表

續表

續表

四.結語

本文通過分析京津冀統一代碼的數據特點,從空間和時間的維度明確了京津冀統一代碼的數據邊界,梳理了指標項內容,總結了重點指標項的處理方法,形成了系統的京津冀地區的代碼數據整合研究,對京津冀各類機構的整合奠定了基礎,對京津冀協同發展提供了基礎數據支撐。

作者單位:全國組織機構代碼管理中心