明月初心藝文齋

文 / 王智麗 攝影 / 苗衛鐘 周西娟

明月初心藝文齋

文 / 王智麗 攝影 / 苗衛鐘 周西娟

一個晚春的上午,乍暖還寒,正定古城隆興寺前,依然是熙熙攘攘的人流。在隆興寺正對面的那條文化街上,“藝文齋”的牌匾被淹沒在各式招牌匾額之中,并不怎么顯眼,很難想象在這個牌匾的背后,曾經發生過許許多多不尋常的故事。

上世紀80年代,作為當時全省唯一一個畫廊,“藝文齋”以傳承中國畫這一中華傳統文化為己任,在時任正定縣委書記習近平同志的大力支持下,成立了全國第一家民辦美術培訓學校。在接下來的20多年時間里,這所美術學校培養了來自全國上萬名的學生,如今他們在全國各地從事著相關行業,成為傳承中華傳統文化的中堅力量。

王素華、張銀輝夫婦與王素華母親合影。王素華母親1938年入伍,在宣傳大隊工作。受她影響,王素華自幼喜愛藝術。

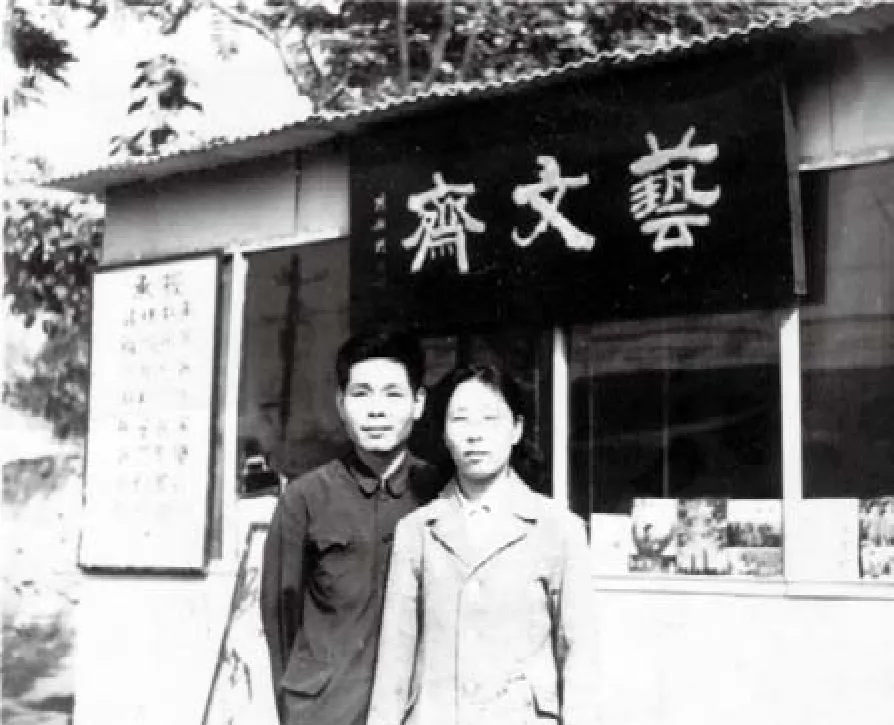

1983年,王素華、張銀輝夫婦在他們剛剛創立的藝文齋畫廊前留影。

走進藝文齋,上下兩層的建筑還算寬敞,沒有暖氣,在晚春的天氣里略顯清冷,但墻壁上滿滿當當的字畫作品、無處不在的墨香,彰顯著這里與書畫藝術不解的淵源,也讓這里發散出一種耐人尋味的藝術氣息。藝文齋主人、68歲的王素華笑容燦爛,她一邊挪開腳下的水果等禮品一邊告訴我們,這些都是剛剛來看望她的學生們留下的,眼中是顯而易見的滿足和幸福。

一壺茶,一個上午,王素華與已故愛人張銀輝充滿曲折與磨難的人生經歷和他們40多年的伉儷情深讓我們不勝唏噓,同時,我們更感動于他們曾經在傳統文化被漠視的年代,始終飽含情懷,沒有摒棄中國畫作為我們民族優秀傳統文化的價值,在正定古城建立起一片文化綠洲的同時,還積極投身中國畫教育,用情懷和擔當影響了一大批人。

走過憂患的一種力量

聽王素華講過去的故事,故事中打動人的不是苦難,而是苦難之中仍然閃光的愛、美和悲憫。

可以說,是對藝術之美的思慕與追尋,和來自傳統文化的滋養,讓王素華在苦難的時代和曲折的生活中得以保留了精神的一方凈土和家園。

中國畫之于王素華,就像詩詞之于葉嘉瑩,是她“走過憂患的一種力量”。

“張老師和我都是苦日子里熬出來的。我家成分是貧農,正八經兒的窮,兄弟姐妹六個,我排行老二,打小就帶著弟弟妹妹,上學又輟學……張老師就更苦了,小時候差一點就餓死。”

王素華說的張老師就是她的愛人張銀輝,雖然已經因病去世一年多,但只要一提起他,王素華的眼睛瞬間就被淚水浸泡。

已近古稀之年,再回憶幼年苦難往事,王素華的語氣中沒有不平,更多的是慶幸與釋懷。

當年她剛上小學,小弟出生,因為母親在大隊當婦聯主任,照顧小弟的擔子理所當然撂在了她的身上。她愛讀書,不甘心輟學,于是就抱著小弟湊在教室窗口聽,一節都不缺。她的堅持感動了老師,破天荒允許她帶著小弟來聽課。小弟長大了,她小學畢業,可一年半后,她又輟學了,原因是農村按勞取酬,要幫著家里掙工分。這次,她沒辦法,哭鬧也沒用,只能接受了命運的無奈。

麻桿兒一樣瘦的小姑娘,跟大人一樣在地里推水車,同工卻不同酬,一天下來才掙兩分半。可再累,她也沒有放下書本,就連在地里歇車還要掏出課本來瞄上幾眼。

生活從來都不會遺忘和背棄這樣堅韌有力的生命——后來公社農業中學招生,她一下子就考上了。這對她來說,似乎終于是一個新的開始了。可惜好景不長,“文革”開始了,王素華的母親被扣上了“反革命”的帽子。

提起母親,王素華充滿自豪。她的母親是河北邢臺人,外公曾經是孫中山的部下。母親非常喜愛藝術,1938年入伍,一直在宣傳大隊工作,今年已經95歲了,還能高唱當時的抗戰歌。王素華自幼喜歡畫畫就是受母親影響。在她眼里,母親是個奇女子,14歲參加婦救會,日本鬼子大掃蕩時,她吃樹皮、住地窖,堅決抗日,后來是討吃要飯熬過來的。就是這樣一個堅強的“老革命”,為什么要扣上個“反革命”的帽子?王素華想不通,也咽不下這口氣。母親的“帽”不摘,她就要陪著她,不出嫁。

一晃十年,文化大革命結束,王素華已經28歲,這在當時的年代,已經是毋庸置疑的老姑娘了。

人生就是如此,一切似乎命中注定,確是因果輪回。就像王素華和張銀輝,如果沒有她的執拗與堅持,也許就會錯過這份美好的姻緣,當然,也就不會有后來藝文齋的故事了。

在正定隆興寺對面文化街上的藝文齋畫廊,68歲的王素華給我們講述她與丈夫創立藝文齋畫廊以及藝文齋美術學校的故事。

張老師1944年出生在太原,1947年解放太原的時候,他父親挑著竹擔,一頭是他,一頭是他弟弟,從死人堆里逃了出來。從太原逃到河北,一路乞討,走到榆次的時候,扔過他一次。因為父親實在擔不動了,而他正在發燒、奄奄一息。母親舍不得,說即便是死了,也要帶回家。父親說,“帶回去干嘛呀,咱們都不一定能走回去。”于是就把他扔到一塊高粱地里,用草蓋上。

張老師的姐姐給我們回憶說,走了五六里地以后,母親就受不了了,哭個不停,又跑回去,把他背回來。

1987年,王素華夫婦與兩個孩子留影。

從苦難里成長起來的張家三兄弟長大后都很有才華,在正定當地小有名氣,被稱為“正定三銀”。其中張銀輝文筆好,17歲就開始在各種報紙上發表文章。那時候他雖然初中還沒畢業,但村里覺得他是貧農,文采也不錯,就讓他當了村里的團支書。后來,又被選進了正定縣委宣傳部,在通訊組專門負責寫通訊報道。

一個是倔強、不認命的老姑娘,一個是有才情的窮小子,就這樣緣分天注定,兩個人走到了一起。介紹人是王素華的一個遠房叔叔,來的時候拿著一沓報紙,上面張銀輝的名字都被他用紅筆勾了出來。直到今天王素華還珍藏著這些報紙,這是他們愛情萌芽的見證。

張老師那時候主要是寫通訊報道,我認認真真看了許多篇,感覺他很有才華。實際上就是那一沓報紙,奠定了我們的婚姻基礎。

一見面,他穿著前后打補丁的衣服。我問他,為什么這么大還沒找對象。他就說他家很窮,母親鬧病兩年多,癱瘓在床,父親讓車撞了。之前也談過對象,但是一了解到家里的情況,就不了了之了。

他覺得這是天大的困難,我卻覺得這些都沒什么,反而喜歡他不撒謊不遮掩。他人好,話不多,給我一種特別踏實的感覺。

婚事就這樣定了,他問我有什么要求,我說沒什么,能在一塊兒實實在在過日子就行。

當時,我覺得我這個人也沒太多優點,但是我勤勞,什么活兒都不怕,耕地、趕大車、鋤糞,男人干的活兒我也能干。還有,我善良。母親沒有教會我們別的,只教會我們兩點:一是要靠勤勞生活,再就是心地一定要善良,不要做對不起別人的事。從小一直被灌輸這種思想,所以我們一家兄妹六個都很勤快,而且家庭關系也處得都很好。母親的教育,讓我們終身受益。

兩個人結婚的時候很簡單,男方給了女方一個筆記本,女方給男方買了一只鋼筆,就算是交換了信物。母親給了王素華50塊錢置辦嫁妝,選了一支最好的鋼筆后,王素華用剩下的錢給自己買了一身新衣服。

其實那時候我很猶豫,因為我為他著想,怕我的家庭成分(母親剛摘“帽”,父親也剛剛恢復黨員身份)會影響他的前途。

他17歲就開始在公社搞通訊報道,在公社待了7年,后來到縣委宣傳部工作了8年。

80年代初,正值改革開放開始,張老師35歲,我30歲,大好年華,我們倆蠢蠢欲動,覺得該干一番“事業”。就這樣,他在我的“攛掇”下辭職了。

1983年元月,藝文齋畫廊在正定大眾街落成,這是全省第一家畫廊。

我們先是一起寫小說,水泥抹個磚垛算是凳子,桌子只有兩條腿,于是把桌面往土墻縫里一插,也算是終于平穩了。就著盞小油燈,他寫我也寫,小說題目是《什么是幸福》。寄出去了,人家說不合格,又退回來,再寫再寄,又接退稿,多少次,已經記不清了。后來寫著寫著,有點兒泄氣了。是啊,究竟什么是幸福,連我們自己都快解釋不清了……

寫小說不行,那么就畫畫兒試試吧。張老師本來對美術就有靈氣——在學校畫過板報,后來又畫壁報刊頭。我呢,受母親影響,自幼就喜歡畫畫兒。不猶豫,說畫就畫。我買了幾張大白報紙,幾瓶廣告色。張老師打稿,我填色糊邊兒,照貓畫虎仿人家的,老虎、壽星佬兒、山水,拿到集上,幾毛錢一張,都賣出去了。壯著膽兒,我還在石家莊一個工藝美術服務部門前賣,居然曾有人肯花5元錢買我的臨摹畫,算算,一年要是畫上個幾百張,那個興奮……況且,我們還守著正定。

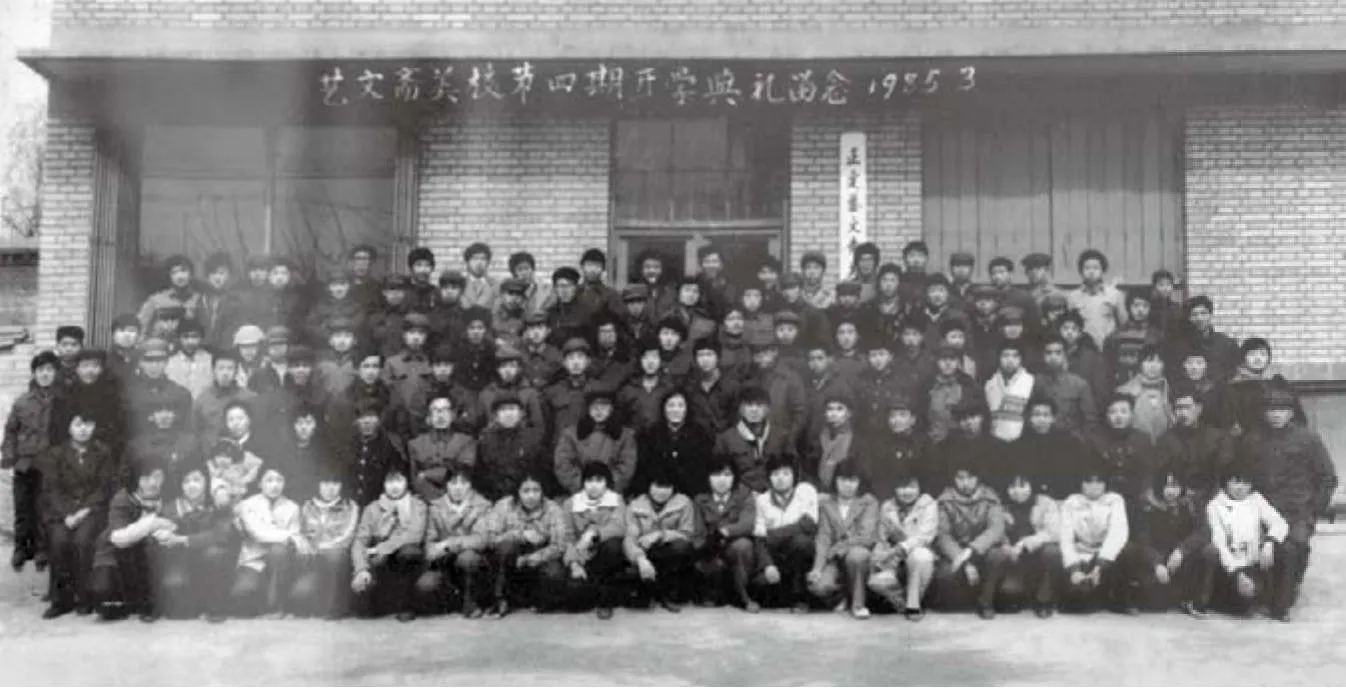

1984年,藝文齋美術學校正式開學,面向全國招生,是全國第一家民辦美術學校。

1985年,藝文齋美術學校開學典禮。

歷史文化名城正定,名勝古跡遍地,尤其是始建于隋開皇六年的隆興寺在全國享有盛名,每年吸引著大量中外游客。當年,王素華和張銀輝一起推著一輛小車,來到隆興寺門口,車上綁兩根竹竿,牽一根繩,就在那兒賣畫。他們畫的是國畫,最開始是因為國畫畫起來成本低、看起來清爽,隨著一點點的深入研究、學習,兩人真正喜愛上了這門中國傳統藝術,也越來越發現其中包含著非常大的學問——國畫力求形真、神似,光說畫竹,什么生枝式、發竿式、布仰葉式、出梢式、安根式等等,足足十幾個名堂。國畫又根據具體畫的形象,分為若干個“譜”……

嘔心瀝血、夜以繼日,無論多么艱難,以熱愛為前提的所有艱辛付出,現在回想起來都是滿滿的幸福。隨著對中國畫的日益癡迷,王素華進城開創一番新天地的決心也越來越堅定。1982年,王素華賣掉了準備蓋新房的磚、剛摘下來的棉花,甚至家里養的豬和素油,拉上小車進縣城了,車上,一口鐵鍋、兩個小甕、一領席、兩布袋口糧,還有女兒。

當時村里人都覺得我瘋了,連張老師都在猶豫,擔心干不成。我給他說,“萬一辦砸了,就把孩子托付給親戚,咱倆背著鋪蓋上山邊寫生邊討飯,本事大了再回來!”我當時就想好了,任天打五雷轟,主意也不改變。

一定要畫出個樣子來!我們倆合作,每晚畫50多張,畫不夠不睡覺。一鼓作氣,兩千多張畫出來了,回過頭看,當時畫得真是不怎么樣,又稚嫩又粗糙,可是因為臨近春節,還挺受歡迎,貴的一塊五,便宜的八毛,臘月根兒上,畫賣完了,我們的苦日子也算是終于看到頭了。

藝文齋的傳承與堅守

其實,王素華的故事只是那個年代中一個普通的故事,其中的苦難也是那個年代的人共同的記憶。如果說她后來的命運與周圍人不同,應該是緣于一份執拗與堅持,和她血脈里對于藝術的癡迷與熱愛。

1999年,在藝文齋美術學校基礎上,成立了冀華美術學院,三年制大專班,這是正定縣解放以來第一所高等學府。

2004年,藝文齋美術學校建校二十周年典禮。

剛開始進城的時候,我們是推著小推車賣畫。但是每每刮風下雨就給淋濕了,畫也給毀了。后來我們就在現在的凌霄塔那兒搭置了一個鐵棚,是用三角鐵和線纜搭成的,房頂上架了幾塊石棉瓦。太簡陋了,還不防凍防曬。冬天冷得把玻璃瓶裝的墨汁都凍崩了,夏天一曬又熱得不行。

1983年,王素華夫婦在古城正定凌霄塔下成立了一個畫廊,起名叫“藝文齋”,彼時,全省沒有一家畫廊,全國的畫廊也是屈指可數。王素華夫婦經營書畫,同時堅持國畫創作。很快,他們就成了正定的文化名人,“藝文齋”畫廊更是成為正定縣城的一個標志性文化場所,吸引著許多當地名流,也吸引了來自四面八方的客人。而當時在正定工作的習近平同志就是其中之一。

當年的習書記還年輕,也就30歲左右的樣子,叫我嫂子。他個子很高,穿著一身舊軍裝,給人感覺非常親切。當時我們都以為他是附近部隊上的,背后叫他“那個當兵的大個子”。

習書記是真能吃苦,夏天畫廊里熱,我有時候在里面熱得都受不了,就跑出來乘涼,他卻不嫌熱,依然靜靜在里面看書。像《八大山人》《揚州八怪》這樣的書,他都很喜歡看。他每次去藝文齋的時候,都先跟我們聊一會兒天。他話不多,喜歡聽我們說,偶爾會問我們一些問題。

有一天,他問我,“嫂子,除了賣畫,你們還想干點什么啊?”我隨口就說出了我的心里話:“我就想辦個美術學校,教更多的人學畫中國畫。現在有一種否定中國畫的風氣,我覺得不應該。”“好啊,我贊成。”他立刻回答我。說實話,我當時真沒往心里去,還暗暗嘀咕,“你贊成管啥用?”

沒想到第二天,縣委辦的人就來找我,說讓我到習書記的辦公室去一下。見到習書記,我真是著實吃了一驚,但隨即就忍不住哈哈大笑:“原來你就是縣委書記呀?!你怎么一點也不像官兒啊!” 聽到我這樣說,他也忍不住笑了。

直到現在,我還忘不了他當時說的話,“辦學校是一件好事,應該普及美術方面的知識,你們要注意從基礎開始,以培養美術人才為主……有困難盡管提,縣委會幫助解決的。”

在習書記的關心幫助下,辦學場地等問題陸續得到解決,藝文齋美術學校終于辦起來了。看到學校條件簡陋,習書記又特批二方木材,用于改善辦學條件。到現在我畫畫使用的畫案,還是用他當年特批的木材制作的呢!

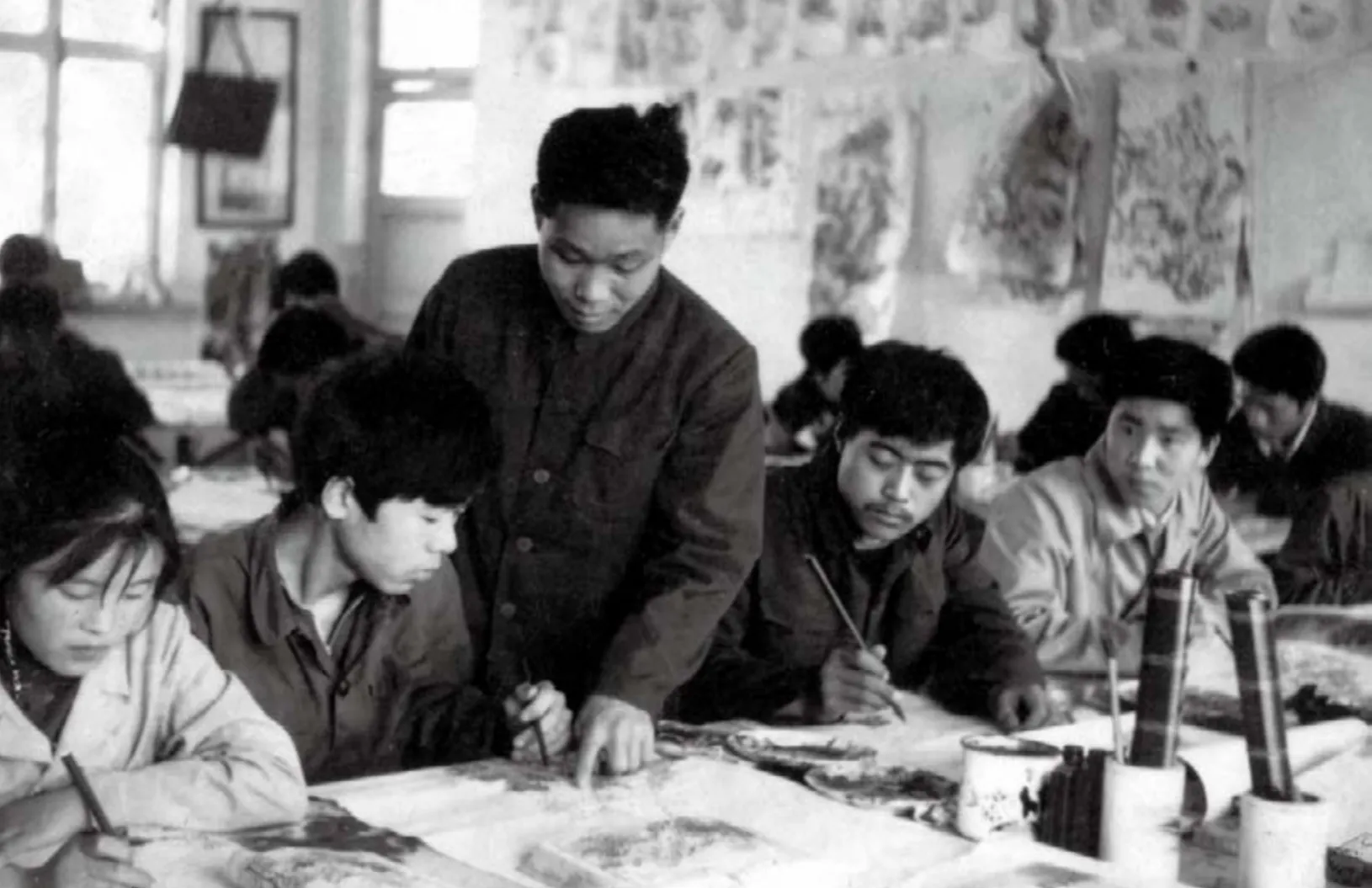

1984年,時任河北省美協主席田辛甫在藝文齋美術學校為學生作范畫,當年,藝文齋美術學校吸引了許多業內名人來學校授課。

習近平同志在正定的三年,正值改革開放初期,百業待興。發展社會力量辦學、廣泛培養人才是習近平同志關注的一項重要工作。王素華、張銀輝夫婦,在興辦美術學校方面得到習近平同志的許多支持與幫助。

1984年2月,王素華夫婦開辦的藝文齋美術學校正式開學,面向全國招生。1999年,在此基礎上成立了石家莊冀華美術學院,三年制大專班,這是正定縣解放以來第一所高等學府,學校先后培養了一萬多名青年學習國畫,學生遍布全國31個省(市、區),許多人后來成為了美術教師和有名的畫家。2004年建校二十周年之際,時任浙江省委書記的習近平同志發來賀信,對學校給予高度評價,希望他們“繼承傳統文化、弘揚民族精神,創建百年名校,培育世紀新人。”

記得學校開工的時候是正月初二,我們租了個小樓,上邊是學校,下邊是門市、伙房、辦公室、宿舍兼用,在省廣播電臺花了150元廣告招生后,很快,就有170多人報名。因為學校剛開始,慎重起見,我們只收了35名。

正月十五,學校正式開學,省里縣里30多名知名人士參加了開學典禮。第一期學習結束,我們辦了個學生作品展覽,居然有人買走了20多幅作品。除此之外,還有個學生的畫獲得了河北省青少年畫展的三等獎呢!

學校越辦越紅火,最興旺的時候,學生達到了2000多人,學生除了河北省的,吉林、黑龍江、云南、浙江、陜西、山東等地的都有,大都是農家子弟,有的家里條件特別不好。于是我們就對特別困難的學生免收學費、住宿費,甚至還搭上飯費和紙墨費用。通過在這兒的學習,這些農家子弟大都成了才,并改變了自己的命運。這是最讓我覺得幸福和驕傲的事兒。

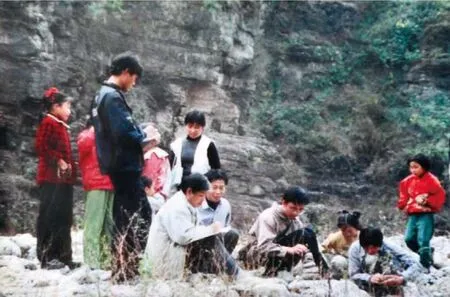

王素華、張銀輝夫婦經常帶領學生在太行山深處寫生。

1984年,張銀輝給學生上課。

在藝文齋美術學校(后為石家莊冀華美術學院)辦學的二十年間,先后培養了一萬多名青年學習國畫,學生遍布全國31個省(市、區),許多人后來成為了美術教師和有名的畫家。2014年11月22日,在王素華的精心籌備下,以藝文齋美術學校師生作品為主要內容的“根在正定”書畫全國巡回展在石家莊美術館開幕。

遺憾的是,因于種種原因,2007年,藝文齋美術學校結束了招生辦學。但這所學校的影響卻遠沒結束。二十多年的時間里,藝文齋美術學校面向全國招生,始終肩負傳承和推廣中國畫的使命和責任,同時堅持公益辦學,讓很多農村的貧困子弟實現了自己的夢想,培養出了很多中國畫人才。

2014年11月22日,在王素華的精心籌備下,以藝文齋美術學校師生作品為主要內容的“根在正定”書畫全國巡回展在石家莊美術館開幕。展覽計劃歷時5年、共設12站,分別在濟南、太原、西安、南昌、廣州、香港、臺灣、沈陽、北京展出。展出的120幅作品,都是藝文齋美術學校師生的精品佳作。當年,他們成長于藝文齋美術學校,正定就是他們藝術生涯的根與本。

可以說,“根在正定”書畫展,是藝文齋美術學校的教育總結與匯報,更是王素華和張銀輝夫婦20多年在中國畫人才培養上堅守與付出的見證。

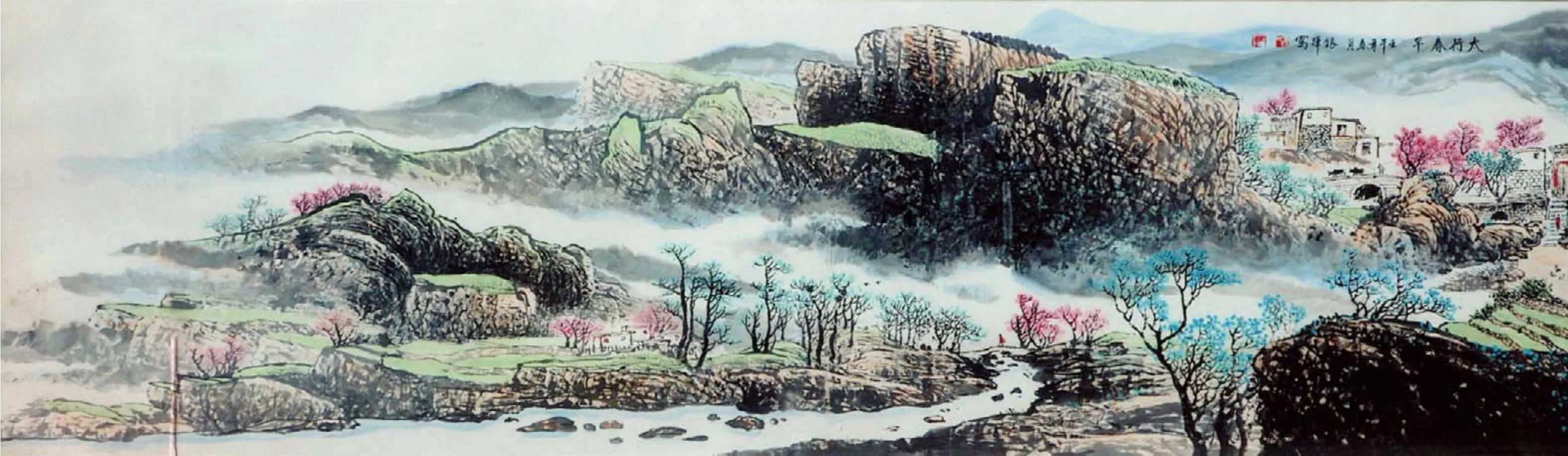

張銀輝作品《太行春早》

“根在正定”展覽計劃歷時5年、共設12站,分別在濟南、太原、西安、南昌、廣州、香港、臺灣、沈陽、北京等地展出。展出的120幅作品中,都是藝文齋美術學校師生的精品佳作。

賈大山筆下的主人公

或執著、或變通,世事洞明又固執堅守,睿智清醒又溫暖可愛。這就是王素華給我們留下的印象,而她的這些性格特點從賈大山的作品《容膝》中也能夠一窺端倪。

大山是個太好的人,好人不長壽,太可惜了。他對我來說,是良師,也是益友。

《賈大山文學作品全集》中的收錄的第一篇小說《容膝》,描寫了一對在正定古城開畫廊的年輕夫婦。它通過一幅“容膝”拓片,一段發生在“四寶齋”的故事,在極具禪意的對白中,不動聲色地諷刺了一些社會不良風氣。

這夫婦倆的原型,就是王素華和張銀輝,作為正定知名作家賈大山筆下的主人公,王素華夫婦和賈大山也有著非常深厚的情誼。現在提起賈大山,王素華依然唏噓不已,贊嘆賈大山的才華人格,也深深痛惜他的英年早逝。

那是1984年的國慶節,在大十字街西邊的縣文化館,舉辦了一場畫展。畫展上,有我的四幅畫,是學習八大山人墨荷風格所畫的《風》《晴》《雨》《露》。但由于心里沒底,怕人笑話,我舍去本名,化名為“王素”。

大山當時任正定縣文化局長。他在畫展上居然一眼就相中了我這四幅畫。并托人打聽我,向我求畫。

1985年,王素華在藝文齋畫廊。作為賈大山小說《容膝》的主人公原型,王素華夫婦和賈大山有著非常深厚的情誼。

那時,大山是我們正定的文化名人,在我們心目中真的就像“大山”一樣,令人敬仰。懷著激動的心情,我把四幅畫送了過去。大山評價:別的都好,就《雨荷》不太好。

哪里不好呢?大山沒有明說,我也沒有細問。因為早就拜讀過大山的《取經》《花市》等文章,我能深刻感受到大山老師對生活細致入微的觀察。我想,畫好雨中荷花,總是應該親自去雨中看一看。

1985年盛夏的一天,大雨傾盆而至,所有人都在往家跑,只有我舉著一把雨傘,騎著自行車,興沖沖地向城北的池塘奔去。認認真真地觀賞那些在風雨中飄搖的荷葉葉脈以及荷花形狀。我發現,荷葉的每一頭都有一個缺口,雨水灌滿后,會如一串串珍珠一樣,從荷葉中撒下去。而似開非開的荷花,花絲中綠里帶黃,非常圣潔。

當天,我一口氣畫了十張《雨荷》,并選了一張自己最滿意的送給了大山。當他聽說了我畫雨荷的過程后,“呵呵”樂了,對我說:“沒錯,藝術一定要有生活,要多在畫外下功夫。”

其實,我堅持走繪畫的道路,與大山也有很大關系。因為搞藝術,需要有人欣賞,才會有動力。當年,在我起步的時候,賈大山那么大的名家,都欣賞我的作品,這無疑給了我莫大的信心。

而王素華能成為大山筆下的女主角,也正是緣于大山對她們夫婦二人性格的熟知及其人品的肯定與欣賞。

1985年一個秋日午后,大山像往常一樣,來到藝文齋,與我們聊天。此時,有人前來買“容膝”拓片,我隨口一問:“你買它干嘛?”對方答道:“送禮。”

“要是送禮,俺不賣給你。”我淡淡地說。對方的臉色登時就變了,很尷尬。

大山是一個擅于從生活中捕捉靈感的作家,他回家后,以此為故事原型,創作出了那篇名作《容膝》。后來,他把打出來的手稿拿給我看。我一看樂了:“看你把俺寫得二百五哩。”“二百五”是我們正定的一句方言,形容一個人一根筋。

盡管我跟大山開的是玩笑,但不得不說,在這篇文章中,大山用特別輕松的筆觸,準確傳神地寫出了我的個性,我真的特別敬佩他。

如今,王素華依然每天在藝文齋畫廊潛心作畫,同時繼續著她傳承中國畫的事業。雖然因為年齡和精力原因,只是帶了十幾個學生,但她不改初心、樂此不疲。

從一個地道的飽經苦難的普通農民,到一個頗有建樹的中國畫畫家,再到一個堅定的傳統文化推廣者,經歷幾多人事浮沉,王素華卻從未曾悖逆自己、悖逆夢想。她身處歷史洪流之中,卻從不隨波逐流,內心始終固守著一方自己的精神田園。

如今,王素華依然每天在隆興寺對面的藝文齋畫廊潛心作畫,同時繼續著她傳承中國畫的事業,雖然因為年齡和精力原因,只是帶了十幾個學生,但她不改初心、樂此不疲。

今年初,中辦、國辦聯合印發了《關于實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》,王素華了解后非常激動,她覺得一個傳統文化的明媚春天已經到來了。

編輯/孫泓潔 王智麗