黃伯祿和徐伯愚—最早獲得儒蓮獎的中國人*

□

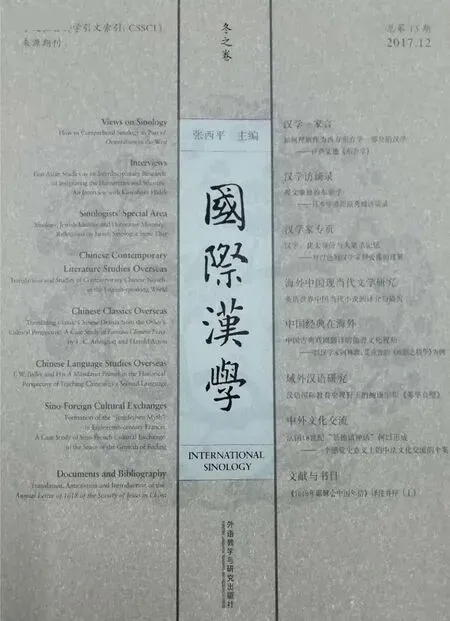

1872年10月26日,法國漢學家、法蘭西科學院(Institut de France)院士儒蓮(Stanislas Julien, 1797—1873)口述遺囑:在其捐贈中年出1500法郎,于法蘭西科學院下屬的金石與銘文學院(Académie des inscriptions et belles-lettres)設立一個關于中國研究學術著作的專門獎項,該獎每年頒發一次。①Comptes-rendus des séances de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 19e année, No.4 (1875): 376.這就是后來被稱為漢學界諾貝爾獎的“儒蓮獎”(Prix Stanislas Julien)的由來。儒蓮獎通常頒給用西文寫作的漢學著作,但也有中文著作獲此殊榮,比如饒宗頤以《殷代貞卜人物通考》而獲得1962年度儒蓮獎。

那么最早獲得儒蓮獎的中國人是誰呢?1938年,陳鴻舜在《燕京學報》刊文介紹儒蓮獎,文中明確指出中國人獲儒蓮獎“以一八九九年徐一勱、黃伯祿二氏為最早”②陳鴻舜:《法國銘文學院之茹理安獎金》,《燕京學報》,第23期,1938年,第307頁。;胡文輝在《現代學林點將錄》中認為王靜如“1936年獲法國銘文學院東方學儒蓮獎,為第一位以個人身份得獎的中國人”。③胡文輝:《現代學林點將錄》,廣州:廣東人民出版社,2010年,第483頁。

哪家所言可信呢?筆者對這一問題進行了考索,發現相關論著在提及此事時錯漏甚多,至今未有準確敘述。更令人感嘆造化弄人的是,最早獲儒蓮獎的這兩位中國學者經常被誤認為是西方人。

一

1937年,時任燕京大學教授兼哈佛燕京學社引得編纂處主任的洪煨蓮,獲得該年度之儒蓮獎。翌年,陳鴻舜在《燕京學報》第23期的“國內學術界消息”欄目刊文紀念此事,并登載了六十余年來獲得儒蓮獎的中外學人姓名及其著作。如前所述,陳文明確指出最早獲得儒蓮獎的是徐一勱和黃伯祿,其獲獎信息如下:1899年徐、黃二人分享了本年度的儒蓮獎,徐的獲獎作品為《中國文考制度》(Pratique des examens littéraires en Chine,1894)和《中國武考制度》(Pratique des examens militaires en Chine,1896);而黃的獲獎著作陳文則并舉《大清律摘譯婚姻門律例注譯》(Le mariage chinois au point de vue légal,1898)和《中國產權研究》(Notions techniques sur la propriété en Chine,1897),并云到底哪一本著作得獎,“究竟情形一時不易測知”④《法國銘文學院之茹理安獎金》,第300頁。。另據此文,黃伯祿又曾于1914年與一位荷蘭學者維瑟(M.W.De Visser,1879—1930)分享該年度儒蓮獎(其中黃伯祿分得五百法郎,維瑟分得一千法郎),黃伯祿的獲獎著作是《西歷紀元前1767年至紀元后1895年間之中國地震總目》(Catalogue des tremblements de terre signalés en Chine d’après les sources chinoises,1913)。①同上,第300、303—304頁。

陳文自稱其“得王克私教授(Prof.Philippe de Vargas)之助,致函銘文學院,征集材料。蒙該院秘書Fran?ois Renié先生慨然以該項獎金之條例及六十余年得獎者之姓名與著作目錄函示。由是久求不得之珍貴記載,盡積案頭,爰于公暇之余,略為校譯,公述于下,想亦中西人士留心研究中國學術者所樂聞也”②同上,第292頁。。言下之意,他的觀點持之有據,所述頗為可信。胡文輝應該是沒有看到陳在《燕京學報》所刊之文,誤認王靜如為最早獲得儒蓮獎之中國人。

若要細究,看似資料確鑿的陳文也有不少疏漏。這個問題也很容易水落石出,只要看看頒獎機構金石與銘文學院1899年度的會議記錄即可,原文如下:

L’Académie a partagé le prix entre le R.P.Pierre Hoang, pour son ouvrage intitulé:Notions techniques sur la propriété en Chine, et le R.P.Etienne Zi, pour sa publication intitulée:Pratique des examens militaires en Chine.③Comptes-rendus des séances de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 43e année, No.6 (1899): 697.

上文中的“Pierre Hoang”,如陳鴻舜所述,就是中國籍天主教神甫黃伯祿。黃伯祿(1830—1909),字斐默,江蘇海門人,是當時被稱為江南教區的不隸會籍的司鐸,精通拉丁文與法文。黃伯祿的生平及其中西文著作因為有法國漢學家考狄(Henri Cordier,1849—1925)和中國學者方豪先后為其做的傳記而為中外學界所了解。④方豪:《中國天主教史人物傳》,北京:宗教文化出版社,2011年,第640—643頁。其獲獎作品此處說得很明白,為Notions techniques sur la propriété en Chine(見圖 1),筆者以為可譯為《中國產權研究》,1897年由上海徐家匯土山灣印書館出版,而非《大清律摘譯婚姻門律例注譯》。

“Etienne Zi”何許人也?陳文認為是“徐一勱”。筆者依其西文署名做了一番考索,發現除了可以確認其為耶穌會士外,無其他有價值之個人信息。但其著作中所署西文名中常加一個括號,內有“Siu”字樣(見圖2),又有《燕京學報》刊文為證,應是中國人。而按照“徐一勱”為線索,追尋許久仍不得解。直到在《圣教雜志》上看到徐勱的訃告,才得以定案。徐勱(1851—1932)(一作徐勵,但未見有“徐一勱”之說,《燕京學報》刊文所記不確),字伯愚,江蘇蘇州人,為耶穌會司鐸,曾任《圣心報》主任。⑤《圣心報主任徐伯愚司鐸逝世》,見《圣教雜志》第21卷第8期,第508頁。徐伯愚的獲獎作品也非陳文所舉的兩部,而是其中之一,筆者以為可譯為《中華武科試實則》,1896年出版,亦由土山灣印書館擔任出版任務。

圖1 黃伯祿1899年度獲獎著作“扉頁”

圖2 徐伯愚獲獎著作“扉頁”

至于黃伯祿在1914年度獲得儒蓮獎的情況,金石與銘文學院的相關記載是這樣的:

La Commission du prix Stanislas Julien a accordé un prix de mille francs à M.le Dr de Visser pour son ouvrage:The Dragon in China and Japan; et une récompense de cinq cents francs à l’ouvrage du P.Hoang, continué par les PP.J.Tobar et H.Gauthier,Catalogue des tremblements de terre en Chine d’après les sources chinoises(1767 av.J.-C.-1 895 après J.-C).①Comptes-rendus des séances de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 58e année, No.7 (1914): 639.

兩相對照,可知陳鴻舜文對本年度獲獎情況的敘述是準確的。不過筆者認為黃伯祿的獲獎著作,譯為《中國地震考》(見圖3)似更妥帖。因為這部書的第一部分出版于1909年,僅有地震表,同年黃伯祿即不幸辭世;黃去世后,耶穌會傳教士管宜穆(J.Tobar, 1855—1917)和田國柱(Henri Gauthier, 1870—1919)對黃伯祿所留下的資料進行補充,并完成了《中國地震考》的第二部分,于1913年出版。該書第二部分的主要內容是解釋、補充第一部分地震表中所列之各次地震的具體情況,對一些特殊的地震材料做了解釋,編制有參考書目,終使其成為完璧。翌年,《中國地震考》第二部分即獲得1914年度儒蓮獎。

圖3 黃伯祿1914年度獲獎著作“扉頁”

二

兩位獲獎者都是天主教神甫,徐伯愚隸屬耶穌會,黃伯祿雖不隸會籍,但在學術研究過程中與耶穌會教士合作緊密,所有中西文著作也均由耶穌會的出版機構土山灣印書館出版。這種身份以及他們所處的環境,與其獲獎之間關系重大,不可不查。

第一次鴉片戰爭后,中西之間一系列條約的簽訂,使基督教在華傳教得以合法化,并受到清政府的保護。教會遂一改之前陷于低潮之困局,開始進入快速發展階段。以天主教為例,據相關記載,“1800年,全國教友數為20萬,閱50年,即1850年增至32萬,再閱50年,即在1900年又增一半而強,全國教友有741562人”②徐宗澤:《中國天主教傳教史概論》,上海:上海書店出版社,2010年,第173頁。,可見其發展之迅猛。隨著教務的發展,僅僅依靠外籍傳教士的力量顯然已經無法應對,培養教士尤其是華人教士的要求與日俱增。加之耶穌會自明末來華開始,便有意培養中國籍教士并逐漸形成傳統,涌現出諸如吳漁山等有名望的中國籍教士。歷史傳統與現實要求的合力使得華人教士人數不斷增長,以耶穌會江南教區為例:1903至1904年間,有外籍教士1110人、中國籍教士534人;1919至1920年間,有外籍教士1417人、中國籍教士963人。③同上,第171頁。可見在近代中國天主教傳教活動中中國籍教士的數量遠超前代,已經成為一支重要的力量,登上歷史舞臺。中國籍教士在傳教的同時,還在學術研究尤其是漢學研究中大展身手。此中緣由,筆者以為至少可以從以下三個方面來討論。

首先,是天主教尤其是耶穌會的傳統。在天主教在華傳教的各修會中,耶穌會從明末入華,開創“適應政策”之時起,即以注重文化和學術事業而聞名。“適應政策”的基礎是理解和尊重中國的文化,所以耶穌會的傳教工作“是從與士大夫交朋友開始的,他們目標是讓福音在中國扎根,而不是許多中國人的快速皈依”,來華的耶穌會士“希望他們能以兼通西學和儒學于一身的學者身份而被中國文化人接受,并通過這種方式使基督教能逐漸在華人生活中占有一席之地”。①Gail King, “The Xujiahui (Zikawei) Library of Shanghai”, Libraries & Culture, Vol.32, No.4 (1997): 456—457.到了近代,耶穌會重返中國之后,很自然地繼承了其先輩的傳統。以耶穌會在上海的工作為例,“早在1869年,耶穌會就繼承他們的學者傳統,開始建立自然史博物館(a museum of natural history),將此作為一種接近華人的方式。1872年時,耶穌會決定在徐家匯建立一個科研中心,他們的一些著名成果包括:一個能進行每日天氣預報的氣象臺(徐家匯觀象臺)、一個很大的圖書館(徐家匯天主堂藏書樓,藏有許多外文書籍、中國地方志、明、清、太平錢幣等)、一系列不斷充實的關于各階段華人生活的學者專論(即《漢學叢書》[Variétés Sinologiques])、一個很有趣的博物館以及一個很大的印刷機構(土山灣印書館)。”②賴德烈(Kenneth S.Latourette)著、雷立柏等譯:《基督教在華傳教史》,香港:香港道風書社,2009年,第291—292頁。通過前文圖1至圖3所錄的三幅書影,可以得知黃伯祿和徐伯愚的著作即屬于《漢學叢書》,依次為第9、第11和第28號。毫無疑問,傳教士兼學者的悠長傳統是促使中國籍教士從事漢學研究的動力之一。徐家匯藏書樓則為其研究提供了所必需的學術資料,在前文所述的中外文書籍之外,藏書樓還有大量的“手稿、信件和期刊”③King, op.cit., p.464.。而以印刷西文書籍著稱的土山灣印書館,則負責傳教士著作的出版發行工作,使其成果能夠在教內和中外學術界廣泛傳播。

其次,是中國籍教士在漢學研究中的“先天”優勢。根據耶穌會培養教士的要求,“司鐸培育課時間長而費力,因為培育課程既要教授修生足夠的漢語古典知識以獲取華人知識分子的尊敬,又要教授他們履行將來宗教義務所必需的神學、歷史和禮儀知識。修生往往需要花費十至十二年的時間來學習漢語文學和拉丁文、哲學和神學。修生的拉丁文必須足夠好,不僅要滿足舉行禮儀的需要,而且還要滿足閱讀書籍的需要,因為只有這樣他們才能與教會的整體思想與生活保持聯系”,“到三十四歲或三十五歲才可能被祝圣司鐸”。④《基督教在華傳教史》,第290頁。這種漫長而艱苦的訓練使得耶穌會教士對中西語文和學術傳統均有較為廣泛而深入的認知,為其傳教和學術工作奠定了良好的基礎。中國籍教士則因為具有更好的漢語能力和中文文獻基礎,而在漢學研究中具備了“先天”的優勢,誠如漢學家莊延齡(Edward Harper Parker, 1849—1926)在評論《漢學叢書》時指出的那樣:“只有中國人才能像黃伯祿神父這樣洞悉神秘奇妙的中國婚姻、復雜的金融和食鹽專賣。”⑤E.H.Parker, “Varietes Sinologiques, No.15.Exposé du commerce public du sel.By Father Pierre Hoang”, China Review, Vol.24, No.2(1899): 93.當然,對于中國籍教士而言,西文工具和西學知識開拓了他們的研究工具和學術視野,更因與其熟悉漢文文獻和中國社會的“先天”優勢結合而相得益彰。仍以《中國地震考》為例,該書所參引之中文文獻可謂浩繁,包括《古今圖書集成》、正續《通志》、正續《文獻通考》、“二十四史”和大量地方志書等;此外還參考了國外學者關于中國地震的重要著作,包括西方學者畢甌(Edouard Constant Biot,1803—1850)、宋君榮(Antoine Gaubil,1689—1759)、莊延齡和日本學者大森房吉等。⑥Pierre Hoang, Catalogue des tremblements de terre signalés en Chine.Changhai: Imprimerie de la Mission catholique orphelinat de T‘ou-sè-wè, 1913, pp.1—41.

再次,是中外教徒之間的學術合作。《漢學叢書》是由晚清來華天主教傳教士夏鳴雷(Henri Havret,1848—1901)創辦的,在1893年到1938年間陸續推出,共計66號。⑦《漢學叢書》中標示的印刷出版機構寫作“Imprimerie de la Mission catholique orphelinat de T‘ou-sè-wè”,直譯為“天主教會土山灣孤兒院承印”,是法文“土山灣印書館”的全稱。《漢學叢書》的作者雖均為教會中人,但至少包括了來自法國、中國、德國和比利時等國的教徒,所以說《漢學叢書》整體而言是中外教徒互助合作的產物。若進一步考察這66號著作的話,會發現其中的絕大多數都是中外教徒合作的成果。比如《漢學叢書》中部頭最大的一部書—祿是遒(Henri Doré,1859—1931)的《中國民間崇拜》①該書已經有中譯本(上海科學技術文獻出版社,2009年,十卷本),系由高洪興等據英國傳教士芬戴禮(Daniel J.Finn,1886—1936)和甘沛澍(Kennelly Martin)的英譯本翻譯而成,復旦大學哲學系李天綱主審。(Recherches sur les superstitions en Chine),多處參引黃伯祿所著的《訓真辯妄》和《集說詮真》,以至被認為乃剽竊黃伯祿相關著作而成。②參戴密微的《法國漢學研究史》(見戴仁編,耿昇譯:《法國中國學的歷史與現狀》,上海:上海辭書出版社,2010年,第104頁)和李天綱的《祿是遒和傳教士對中國民間宗教的研究》(見祿是遒原著,王惠慶等據芬戴禮英譯本譯:《中國民間崇拜·道教仙話》,第7—10頁)。是否剽竊恐已很難坐實,因為他們同為教會中人,交流本就密切。如前文所述,黃伯祿的《中國地震考》自己完成的僅有“半部”—也就是第一部分,1909年出版時為298頁;而管宜穆等完成的第二部分,1913年出版時達423頁,從篇幅上來說還超過第一部分。《中國地震考》之所以能夠獲得儒蓮獎,得力于管宜穆等外籍教士的努力,也可謂中外學術交流史上的一段佳話。另外,因黃、徐二人的三部著作均以法文寫作,故在寫作過程中遇到語言方面的問題時,外籍教士也時常為他們提供幫助。黃伯祿在《中國產權研究》一書的“前言”中,特意感謝“J.Bastard神甫在拉丁文本和管宜穆在中文文本的翻譯”③Pierre Hoang, Notions techniques sur la propriété en Chine.Changhai: Imprimerie de la Mission catholique orphelinat de T‘ousè-wè, 1920, p.2.方面所提供的幫助。

三

儒蓮獎的獲得者均為在漢學研究領域取得杰出成績的學者,比如赫赫有名的理雅各(James Legge, 1814—1897)、翟理斯(H.A.Giles, 1845—1935)、考狄、沙畹(E.Chavannes, 1865—1918)等,治漢學史或對漢學感興趣者幾乎無人不曉。黃伯祿和徐伯愚雖無前列諸位的“盛名”,但在西方學者的視野中仍有較為重要的學術地位。以黃伯祿為例,荷蘭漢學家施古德(G.Schlegel,1840—1903)曾撰文評論其《大清律摘譯婚姻門律例注譯》一書④G.Schlegel, “Le Mariage Chinois au point de vue légal by Pierre Hoang”, T’oung Pao, Vol.10, No.1 (1899) : 87—93.,并在《通報》上刊登他與黃伯祿論學的通信。⑤G.Schlegel and P.Hoang, “Correspondance”, T’oung Pao, Second Series, Vol.1, No.4 (1900): 397—405.黃伯祿去世后,法國漢學家考狄在《通報》之“玉樹凋零”欄目撰文,簡介其生平并詳細列舉其論著。⑥Henri Cordier, “Pierre Hoang 黃伯祿 Houang Pe-lou (斐默 Fei mei)”, T’oung Pao, Second Series, Vol.11, No.1 (1910): 139—141.徐伯愚在西方漢學界是與黃伯祿齊名的人物,施古德對其獲得儒蓮獎的《中華武科試實則》一書頗為贊賞。⑦G.Schlegel, “Pratique des Examens militaires en Chine by Etienne Zi”, T’oung Pao, Vol.7, No.4 (1896): 434—435.沙畹在評論一部他認為有重要價值的著作時,更是直言其“讓我們想到黃伯祿關于中國產權和婚姻制度、徐伯愚關于中國武科舉的優秀著作”。⑧Ed.Chavannes, “Quelques mots sur la politesse Chinoise by Simon Kiong”, T’oung Pao, Second Series, Vol.7, No.4 (1906):535—536.當代的西方學者在相關研究中依然會參引黃伯祿和徐伯愚的著作,比如艾爾曼(Benjamin A.Elman)在談到中國科舉制的研究時,首舉徐伯愚,并將他與鄧嗣禹、柯睿格(E.A.Kracke)、何炳棣、張仲禮、宮崎市定等中外學者并舉,視為先驅者并參引其著述。⑨Benjamin A.Elman, A Cultural History of Civil Examinations in Late Imperial China.Berkeley: University of California Press,2000, p.xxii.Willard J.Peterson, The Cambridge History of China.Vol.9: The Ch’ing Dynasty, Part 1: To 1800.Cambridge:Cambridge University Press, 2002, pp.377—378.可見,由于施古德、考狄和沙畹的評價和記載,加之黃、徐二人榮膺“儒蓮獎”,故其已經進入歐美主流漢學界的視野,其人其著在他們生前身后均不乏關注與引用。

反觀國內,黃伯祿和徐伯愚的聲望與影響異乎尋常地小,與海外情形適成鮮明對比。陳鴻舜在《燕京學報》所刊之文雖有疏漏,尚屬大致可信,惜乎幾成絕響,既無人修正亦無人引用,以至于時常發生將徐、黃二人誤認為外國學者的“尷尬”。這可能就是為什么從漢學史的視角考察,最早獲得“儒蓮獎”這一殊榮的兩位中國學者,至今仍在漢語學術界的漢學史寫作中默默無聞的原因之一吧。這又為哪般?

先說黃伯祿。黃伯祿著述甚豐,方豪謂其“拉丁文、法文、中文著作,不勝枚舉,皆在徐家匯出版”①《中國天主教史人物傳》,第640頁。。其中文著作如《正教奉褒》《正教奉傳》和《集說詮真》等,為教內及治天主教史者熟知。不過黃伯祿時常被誤認為外國人,如胡適在其留學日記的“讀《集說詮真》”條中曰:“然搜討甚勤,又以其出于外人之手,故記以褒之。”②胡適著、曹伯言整理:《胡適日記全編·2》,合肥:安徽教育出版社,2001年,第293頁。至于黃伯祿的西文著作,國人更是所知甚少。直到1921年,留歐歸來的地質學家翁文灝,在《甘肅地震考》一文中,稱黃伯祿的《中國地震考》乃“研究中國古時之地震最新最完備者”。③翁文灝:《甘肅地震考》,《地質匯報》,第3號,1921年,第5頁。翁文刊出后,黃伯祿此書才引起研究中國地震等學者的關注,有所參引。關于黃伯祿生平與學術的資料,目前學術界最常引用的是方豪在《中國天主教史人物傳》中為黃伯祿立的傳記。方豪此傳以考狄之文為基礎,略述黃伯祿之生平,并介紹了其重要的中西文著作,贊譽黃氏為清末江南教區中西司鐸“中之佼佼者”。④《中國天主教史人物傳》,第643頁。不過遺憾的是,方豪雖列舉了黃伯祿《中國產權研究》等四部收入《漢學叢書》中的法文著作,但沒有提及《中國地震考》,也未言及黃伯祿獲獎之事。

張偉和張曉依2012年出版的專著《遙望土山灣》,論及黃伯祿,并重點介紹了《中國大地震目錄》一書,惜仍未提及該書獲獎。張著認為《漢學叢書》“是一套很有分量的叢書,其中的五本還曾獲得過法國漢學的最高獎項:儒蓮漢學獎,包括晁德蒞的《中國文學課程》,董師中的《中國官話指南》等”。⑤張偉、張曉依:《遙望土山灣—追尋消逝的文脈》,上海:同濟大學出版社,2012年,第34—35頁。其實張著所舉晁德蒞和董師中的論著并不屬于《漢學叢書》,《中國官話指南》雖獲得儒蓮獎金,但未正式獲獎,且此處仍未舉出黃伯祿或徐伯愚任何一部獲得儒蓮獎的著作。

如果說黃伯祿在國內學術界沒有受到應有關注的話,那么徐伯愚則是名副其實的“失蹤者”。徐伯愚“嚴明勤奮,好著述或編譯”,有中西文著作多部。其法文著作共有三部,“傳誦海外、咸稱杰構”⑥《圣心報主任徐伯愚司鐸逝世》,第508頁。,《中華武科試實則》是其中之一。就筆者所見材料,徐伯愚的生平資料除了《圣教雜志》所載的簡短“訃聞”外,無處查考。如前文所述,徐伯愚西文著述的署名為“Etienne Zi”,所以直到現在,“Etienne Zi”仍然被一些學者認為是西方來華教士。如劉海峰在《科舉學的形成與發展》中認為:“就科舉研究專著而言,法國人艾特尼·資1894年在上海出版了法文著作《中國的文科舉制度》,1896年又在上海出版了《中國的武科舉制度》,這可以說是現代科舉研究的真正發端。這兩本書既是西方傳教士對科舉研究的最早專著,也是在中國出版的最早的現代科舉研究著作。”⑦劉海峰:《科舉學的形成與發展》,《湖南大學學報》(人文社科版)2007年第4期,第7頁。再如《西方史學界的明清“紳士論”》一文將“Etienne Zi”譯為厄提艾訥,認為徐伯愚為“西方學者”。⑧郝秉鍵:《西方史學界的明清“紳士論”》,《清史研究》2007年第2期,第103頁。

造成這種局面的原因是多方面的。首先,黃伯祿和徐伯愚的獲獎著作都是以法文寫作的,這無疑影響了其在國內學術界的傳播。黃伯祿的《中國地震考》要等到留歐歸來、克服語言障礙的翁文灝撰文引介,才得以彰顯。而黃、徐二人的著作在西方漢學界的傳播面和影響力,更是與寫作語言密不可分。再者,所謂相反相成,兩人的天主教神甫身份也是導致其學術聲名受限的因素之一。黃伯祿和徐伯愚的著述與成就在教內有一定知名度,但沒有很好地向教外傳布。這也提示我們,與明末清初的基督教史研究相比,清末民國的基督教史(尤其是天主教史)研究還不夠深入。