駁船運輸:長江經濟帶綠色航運發展的落腳點

謝 燮 交通運輸部水運科學研究院 研究員、經濟學博士

駁船運輸:長江經濟帶綠色航運發展的落腳點

謝 燮 交通運輸部水運科學研究院 研究員、經濟學博士

2017年8月4日,交通運輸部制定印發《關于推進長江經濟帶綠色航運發展的指導意見》(交水發〔2017〕114號,以下簡稱《指導意見》)。

《指導意見》提出了6個方面、17項任務要求,包括完善長江經濟帶綠色航運發展規劃、建設生態友好的綠色航運基礎設施、推廣清潔低碳的綠色航運技術裝備、創新節能高效的綠色航運組織體系、提升綠色航運治理能力、深入開展綠色航運發展專項行動。長江經濟帶航運的綠色發展,牽涉綠色航道、綠色港口、綠色船舶和綠色運輸組織方式等四個層面的目標及舉措,而筆者更為關心的是綠色運輸組織方式。由于市場環境發生變化,長江運輸組織優化具備條件,歐美國家更為流行、更加綠色低碳的駁船運輸方式是否能夠在這樣的大背景下得以復興值得深究。

長江的駁船運輸船隊有沒有可能復興?

《指導意見》中提出,支持發展大宗液體散貨頂推運輸船隊,鼓勵港口企業給予頂推運輸船隊優先靠離泊、優先裝卸等優惠措施。

過去10多年,中國內河機動貨船在市場競爭中逐步取得優勢地位,賈大山、紀永波所著《內河優勢戰略》一書中闡述了其競爭力的來源:①機動貨船大型化:與20年前相比,機動貨船平均噸位提高了10倍,5000噸級已經成為三峽主力船型,下游主力船型已達7000噸級,最大達到18000噸級,駁船隊的相對規模優勢大大削弱或已經不具備優勢。②港口大型化與專業化:碼頭條件的改善使作業效率大幅度提高,如武鋼原干散貨卸貨效率約100t/h,現在則大幅度提高到單機700t/h,以往2000噸甲板駁、分節駁對應的作業方式使碼頭效率無法發揮,加之裝、卸作業前后通常需要等待港作拖輪進行取送作業,嚴重影響港口裝卸效率的發揮。③運輸服務質量不斷提高:駁船船隊隊形大、航速慢、操縱難,其航行安全風險遠高于自航船;同時駁船抗風能力差,在長江下游遇6級風需停航避風,也影響航行周期和船舶效率。機動貨船相對于船隊具有航行速度快、抗風能力強、靠離碼頭作業環節少、裝卸時間短等優勢,運行周期較船隊大為縮短,更能滿足貨主對運達期限和資金占用時效性的要求;由于駁船人員少,特別是無人駁,常常發生船舶設備和貨物被盜、發生海損找不到責任方的情況,而自航船24小時有人值班,有效避免了被盜和無頭海損情況的發生。④貨源結構變化:長江干線傳統的煤礦兩大貨源,過去上下水基本對流,為大型船隊高效運行提供了條件。如從美國進口的4413kw(6000馬力)推輪,下水頂推20艘載重2000噸的分節駁,由漢口運煤到鎮江諫壁電廠,上水由鎮江頂推3.6萬噸礦石到武鋼。現在貨物流量、流向格局發生了變化,一方面進口鐵礦石運量大幅提升,上水貨源增長迅速,與之相反,下水煤炭運量則急劇下滑,難以組織對流的大型船隊,也是加速船隊不斷萎縮的重要原因;駁船隊對礦建材料、集裝箱商品車、載貨汽車等運輸需求適應性差,貨源組織難度高于機動貨船。

當前,市場環境發生巨大變化,水運由曾經的“瓶頸約束”、“基本適應”發展到了當前的“適度超前”或者“嚴重過剩”,企業通過船隊組織優化節本降耗的意愿逐步增強。在水運的“瓶頸約束”階段,高企的運價使得水上運輸企業以提升效率為第一目標,駁船運輸船隊雖然單位能耗和單位成本更低,但因為碼頭方面的不匹配而導致效率太低,無法適應市場供小于求的現狀,繼而逐步使得機動貨船具備更強的競爭力。當前,水運市場的供需關系發生逆轉,需求增長乏力,產能過剩嚴重,水運企業除了轉型升級以外,節本降耗就成了企業的首選。而且在原有模式下的修修補補很難產生巨大的效果,需要在運輸組織模式上進行巨大變革,駁船船隊的復興應該是一條路徑。

當前的市場環境下,駁船船隊運輸迎來了一些有利條件:一是從港口來講,部分碼頭已經處于過剩狀態,在能力閑置的情況下,可以接受駁船稍微繁瑣的裝卸要求;二是水運企業運營舉步維艱,有動力通過駁船船隊來節本降耗;三是互聯網+水運正在蓬勃發展,在內河領域已經有一些企業正在逐步成長,其所建立的水運物流平臺可以在貨源組織上發揮作用,進而支撐駁船運輸規模更大的攬貨需求;四是國家對于節能減排的支持力度不減,與綠色發展相關的創新必將獲得各級政府的大力支持,進而獲得快速發展的契機。

當然,問題也是有的。一是當前以及未來的經濟社會更加關注運輸的時效性和靈活性,駁船運輸總體上降低了運輸的靈活性乃至時效性,因而很難全面展開,不可能完全替代現有的機動貨船,歐美的內河運輸也是二者并行的局面,以適應不同貨種、不同貨主的需求;二是駁船運輸船隊要替代機動貨船,除了少數船舶能夠繼續利用外,大部分現有船舶資產要被淘汰,巨大的資產置換成本也使得駁船運輸船隊全面替代機動貨船存在困難。企業會進行權衡,做出恰當的選擇。

企業內河駁船運輸的實踐

上海長江輪船公司在此方面進行了有益的嘗試,頂推集裝箱船隊已經進行了現實的探索。其所開發的江海兩用船舶——“平底船-江海聯運疏運模式(ATB)船組”,每個駁船裝載350個標準集裝箱,“平底船”和海上推輪組成2推2駁的船隊,往返于外高橋碼頭和洋山港之間進行短途駁運。2005年11月,首批“平底船”投入洋山港和外高橋之間營運。到目前為止,上海長江輪船公司已有4艘360TEU集裝箱駁船和4艘鉸接式推輪組成的多組船組投入運輸。一體化后船組長度129.29m,最大裝箱數360TEU,載重量4332噸,解決了洋山港和內河之間水路物流營運存在的“海船無法入江和江船無法入海,轉運不經濟”的矛盾。當然,此創新是在長江口開展的,還不是嚴格意義上的內河集裝箱頂推船隊。

當前此種運輸模式的經濟性尚未發揮,主要原因在于:第一,沒有專用碼頭。上海長江輪船公司曾有在洋山港建ATB專用碼頭的意愿,然而由于種種原因至今仍未能實施。在這樣的條件下,4推4駁只能當作單船使用,無法發揮ATB一推多駁、高效率運轉的優勢,這違背了ATB運輸方式設計的初衷;第二,由于ATB推輪和駁船的吃水深度各不相同,在洋山港普通大輪碼頭停靠和裝卸,容易受到風浪影響,增加了不安全因素和日常操作難度。未來,此方面的探索,需要各方主體的密切配合。對上海港來講,其碼頭岸線資源極為緊缺,要開展此方面的探索存在較大的困難。

萊茵河經驗借鑒

經過40多年的發展,歐盟內河船舶中自航船和駁船的數量發生了比較大的變化,20世紀70年代自航船占據主要地位,到2004年以后,駁船和推船的數量逐漸與自航船持平,駁船的載重噸也逐漸接近自航船的載重噸。總體來看,二者基本處于持平狀態。其核心原因在于:歐洲綠色發展的體系完備,水運在綜合運輸體系中的比較優勢得以正常發揮,萊茵河上諸多挖入式碼頭也為較為繁瑣的駁船運輸提供了可能,駁船運輸的節能減排效應能夠得到市場激勵,從而使得其發展較快。總體來看,歐洲內河的岸線并不如中國內河的岸線緊張,一方面來自于歐洲已經度過了大建設時代,水上貨運需求增長不再強勁;另一方面來源于各碼頭通過內挖的方式新增了諸多岸線,為碼頭方提供更好的服務提供了可能。

從圖5~圖7的三幅圖可以看到,萊茵河上的集裝箱頂推船隊有多種形式,包括一艘機動集裝箱船頂推一個駁船,也有一艘機動集裝箱船頂一拖二的模式,還有一艘機動集裝箱船側拖滾裝駁船的。集裝箱船拖帶一個裝滿了車的駁船,這樣的運輸方式足夠讓人驚異。也表明萊茵河上的運輸組織方式更為靈活自由,只要符合市場需求,就能夠開展相應的業務。

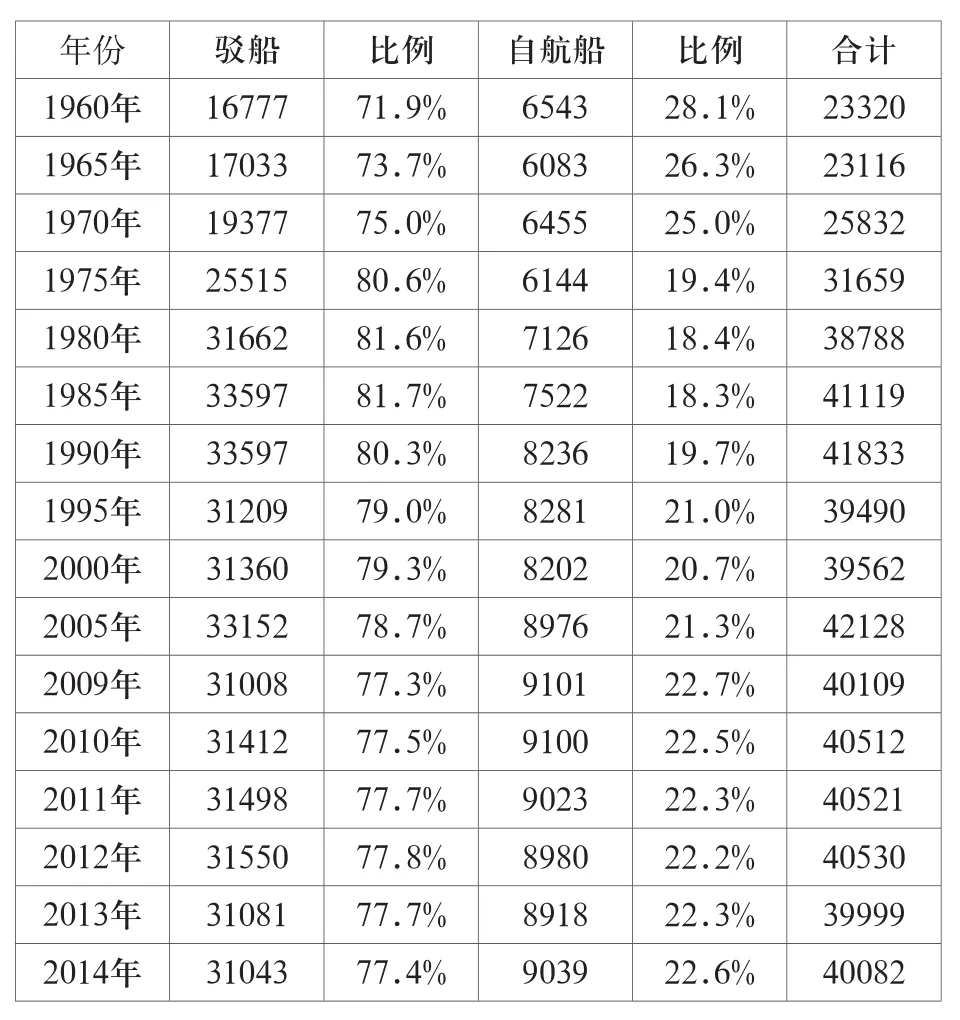

表1 美國船舶數量構成(艘)

從20世紀60年代以來,美國內河駁船數量始終遠超自航船的數量,駁船數量所占船舶總數量的比例一直在70%以上,高峰時一度達到了近82%。自航船的數量比較穩定,50多年來一直處于非常平緩的增長趨勢。美國高度集中的內河航運市場結構是船隊運輸發展的重要條件,大規模的企業有條件從運輸組織上進行革新;同時,大型內河航運公司兼營港口,港航一體化為船隊運輸的發展提供了重要的保障。美國內河大型航運企業規模大、船舶多、市場占有率高,其所經營的內河港口可以支持貨物在駁船、公路和鐵路之間的轉運,為拖船和駁船提供編隊、轉運、清洗和維修服務的方便。

美國駁船比重占據約3/4的份額,還有一個原因,就是美國內河運輸的平均運距較長,達到了750公里,適宜發揮駁船船隊單位功率對應對推噸位大和單位成本低的優勢,運輸批量大、穩定運輸距離長的大眾貨物運輸比重高于中國。

相關建議

駁船運輸要發揮效益,需要整個水運體系的良性運轉,也就是需要船舶和港口的一體化運作。目前,內河碼頭的船港一體化并不如沿海港口。上海國際港務有限公司在長江沿線集裝箱碼頭的布局是一個好的開始,最近中遠海運集團踐行長江經濟帶的國家戰略,有意在武漢港配置資源,這些都將有利于內河港口的船港一體化。對于散貨運輸,對于貨主碼頭來講,需要自己構建的船隊或者具有穩定合作關系的船隊,根據貨主自身的供應鏈特性打造一體化的運輸體系,駁船運輸在這樣的體系中具有相對于機動貨船運輸的經濟性,可以作為企業轉型升級的一個突破口。如果是公共碼頭,在碼頭的能力富余的條件下,應該積極配置錨地及相關空間,推動駁船運輸在內河碼頭裝卸效率的提升。對于原油和化學品運輸,針對大客戶打造基于駁船運輸的一體化運輸體系,也存在可能性。不過,從安全性和可操控性的角度來看,這方面的探索還要慎重,在萊茵河上并沒有看到化學品船的駁船運輸方式。

從政策的角度來看,需要結合市場的需求和企業的創新,積極推動相關船型的研發和相關技術標準的制定。同時,中央和地方對水運節能減排的支持力度很大,港口岸電、LNG動力船的相關政策已經全面展開,未來有關運輸組織的創新也應納入水運節能減排的范疇,駁船運輸船隊的相關創新應當予以資金支持。