游于藝,正當其時?

文/趙健雄

游于藝,正當其時?

文/趙健雄

趙健雄

文化學者、詩人、作家、時評家

藝術的產生與發展恐怕與人類存在一樣久遠。

我們遠古的祖先在巖石上孜孜不倦地刻畫,為了什么?目的無非兩個,一是朝外的,即炫技,不管用什么手段,再現客觀世界的鏡像畢竟是種可以博人贊賞的本領,至于這種本領早年能否為當事人贏得實際利益,因為難以考證,沒法置評,至少可能還是存在的;如果以現在的情況倒推,則應當如此;二是向內的,那就是滿足自體精神上的需要,非關他人。

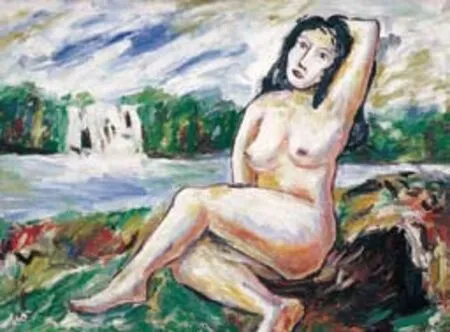

剛剛在讀寧波人沙耆的故事與作品,他因瘋得福,保持了上世紀下半葉以來正常畫家難得的特權,即隨意作畫。50年代可以不入社會主義現實主義之主流,60年代盡管平生收藏皆被抄沒,倒也未當上牛鬼蛇神,更無須參加革命大批判,或像其他紅色文藝戰士那樣,去“敬繪寶像”。他那個叫黎齋的住處居然還是畫滿了裸女,乃至鄰居都不敢讓孩子進去,怕無端受到污染。但并沒人因此苛難他,因為你能對一個瘋子說什么呢?

沙耆原名沙引年,是個富家子弟,在紅色的30年代信仰革命,參加游行集會犯了事,為躲避災禍,不得不遠赴比利時留學。

可他還是沒有避過這個瘋狂而詭異的世代,事實上沙耆最初精神失常就在歐洲,而1930年代末期,不正是全世界發瘋的日子?那時二戰已然迫近,隨即展開。

大戰結束后,盡管在異國已取得事業上的成功與榮耀,沙耆還是選擇了回鄉。令他想不到的是,父親故去后,自己的老婆孩子都不知所蹤,剩下的只有一座破房子。

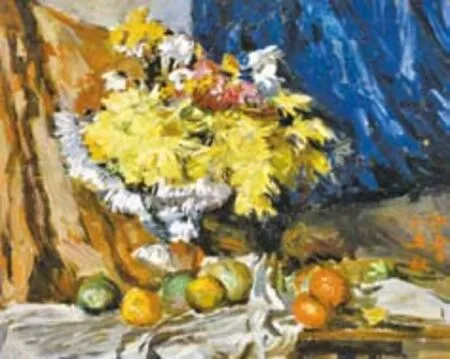

瓶花與藍色布簾(油畫) 46cm×59cm 沙耆1985年 臺灣卡門藝術中心藏

裸女(油畫) 沙耆

風景(油畫) 沙耆 1992年

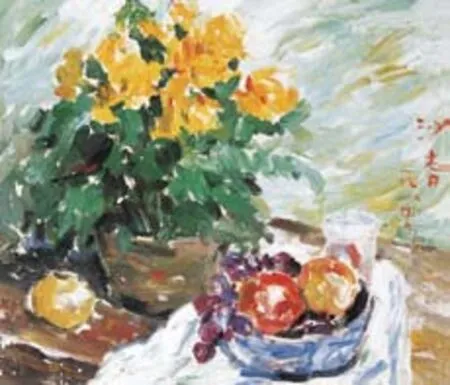

靜物(油畫) 沙耆 1994年

這次他真的瘋了。

疾病發作時,心情狂躁,他會憤怒地砸爛家中的用具,但正像村里孩子說的,只要拿起筆來作畫,就又會安靜如初。

沙耆的狀態非常典型地表達了對純粹的藝術家而言,藝術本身就是價值。

他靠發瘋得以避開那個日后一度更加瘋狂的世界,沉浸在自己內心中,精神病患何嘗不是一種福份?(那個年代,即使患了精神病仍受迫害的例子所在多有,譬如張志新入獄后,精神分裂的癥狀已非常明顯,還是飽受折磨,最后被殺了)。

中外藝術在很長一個時期里都重視形而上的追尋,并非巧合。米開朗基羅為梵蒂岡西斯廷小教堂所作的穹頂壁畫和規模遠為宏大的敦煌壁畫內容、風格與創作時間全不一樣,但當事人的真誠則是共同的。

我沒看過米氏原作,而站在那些無名畫人所繪的古老壁畫面前,你能觸摸到他們虔敬的心。

有名與無名的藝術家,都用自己頑強的努力表現出對信仰的堅執。

而正是在精神這個層面上,機器人根本無計可施,即使其作品再惟妙惟肖那也不是藝術,因為藝術的本質是人類安放靈魂的活動。

與如今已大異其趣的收藏活動不同(那是一種更接近投資的經濟行為),從本源上,我們喜歡一個畫家或其他種類藝術家的作品,是因為與他有精神上的共鳴和交流。

中國文人畫看起來沒有強烈的宗教傾向,這與民族的精神發展史有關,但山水或花鳥畫,都有自然祟拜的意味,是滲透著特定的人生觀與世界觀的。

其中也有像沙耆那樣的特例,如徐文長,發起瘋來往自己的腦袋上敲鐵釘,決絕之態叫人驚嘆與痛惜。

但多數情況下,他們是淡泊與篤定的,這與其他大陸的藝術家不同。拿歐洲來說,古希臘雕塑洋溢的生命力,中世紀建筑充斥的神性,文藝復興運動對人的張揚,現代藝術再度陷入迷亂與巔狂。所有這些都是充盈乃至夸張的。

訴諸計算機軟件的繪畫,當然也可以傳達出這樣那樣的韻味,但它們并非自洽的精神活動,而是接受指令的工作。無法代替藝術家本人創作過程中的緊張與放松,尋找和歸返那樣一系列內心的波動及平靜。它們也難以傳遞給我們同樣的感受。

機器人至多是個優秀的工匠,而此前所有工匠可以完成的工作,事實上都已經有辦法替代。

照相機的發明曾經被認為對畫家是個巨大的威脅,事實上它只是影響與改變了部分畫家的創作方向與習慣。

那么,既然接下來的歲月,隨著手頭的技藝逐漸被機器人掌握與替代乃至趨于無用,藝術家還高興得起來嗎?

可以高興也應當高興的是,正是與此同時,整個世界就在我們眼前也發生著翻天覆地的變化。

首先是傳統能源正被取代,就在去年,全球范圍內安裝的太陽能裝置提供的能源已經超過石油,新技術還將導致太陽能價格進一步下降,以至有人預計到2025年左右,幾乎所有煤炭開采企業都面臨著歇業的威脅。

斯泰拉孟斯夫人像(油畫) 99cm×74.9cm沙耆 1945年 浙江省博物館藏

人物之一(油畫) 沙耆 1988年

人物之二(油畫) 沙耆

有了廉價電力,水就不再是個問題了,因為海水淡化需要的也就是一些電力。

而隨著即將上市的自主駕駛電動汽車更加成熟與普及,沒人再去自備私人汽車了,你要用車,手機招呼一下,它就會出現在身邊,并負責把你送到目的地,需要的只是支付路程費,自己完全可以坐在車里工作或做喜歡的事。城市不再需要那么多停車場了,地產的價值也將發生變化,因為如果隨便一輛汽車都可以是你有效工作的辦公室,就算上下班時段也同樣具有生產力,人們會更愿意搬出城市,住到周圍的農村去。

隨著3 D打印技術的成熟,最廉價的三維打印機價格10年內將從18000美元降到400美元。同時,速度加快100倍。而新的智能手機不久便將擁有3 D掃描功能,就是說,你可以輕易地根據需要來定制幾乎任何一種零部件與個人用品。

而日益便宜的機器人將更多地取代從前需要人力來完成的工作,譬如傳統的工業和農業生產。

這樣一來,現有的就業職位未來20年間,70%—80%將消失。

也會有很多新的工作機會,但肯定不像此前那樣耗神費力了。

社會分配方式也會發生巨大改變,隨著能源與勞動力日趨便宜,工作不再是每個人過日子的必需和前提,而更接近滿足某種精神上的需求,一種惠及全民的收入分配將成為普遍現實。

當然這是對未來最樂觀的估計。

為什么說這些?因為與這個日益迫近的時代最為相宜且如魚得水的很可能就是藝術家,中國傳統文人們正由于不愁衣食,又有閑,才把繪畫當作游戲來做,并成就了一種傳世的事業。那么今后,當更多的人不愁衣食,同樣有閑,他們會玩什么?藝術至少是選項之一。

相反,另外一些職業的命運則不同,譬如美國當前年輕律師已經很難找到工作了。因為使用I B M首創的人工智能沃森,幾秒鐘內就可以得到基本的法律咨詢答復,精確率達90%,超過職業律師20%。所以,誰還去找律師?如果你正在學法律,恐怕得考慮是否繼續下去。

在那樣一個年代,許多工作都不需要人來做了。

那么,人做什么?

隨之而來的趨勢之一,會是藝術大繁榮。當然,“游于藝”并非終極目的,人們將把更多精力用在“志于道,據于德,依于仁”上,那時才談得上真正的精神文明建設,比較之下,我們目下在做的,最多也就是構筑底線而已。

正因為如此,如果行動遲緩,也可能在出現新的前景之前,人類已經把自己毀掉了。

這正是大物理學家霍金尤其擔心的。